總結分析腦卒中偏癱患者康復護理中良肢位的應用效果

黃偉玉,龍義娣

(韶關市粵北人民醫院,廣東 韶關)

0 引言

近年來,隨著醫療水平的提升、重癥監護技術的完善,腦卒中的病死率逐年下降,但是致殘率卻呈逐年上升的趨勢。臨床研究發現,通過正規的康復治療,大約有60%的偏癱患者能夠生活自理[1]。在康復護理中,肢體功能訓練是偏癱治療的重要環節,其中良肢位擺放是肢體功能恢復的前提,為肢體功能訓練提供了基礎[2]。基于此,本文選取我院2020年1月至2020年5月收治的535 例腦卒中偏癱患者為例,總結良肢位康復護理方法,分析良肢位康復護理在偏癱中的效果,旨在為臨床研究提高患者康復質量提供參考依據,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將 我 院2020年1月 至2020年5月 收 治 的535 例 腦卒中偏癱患者作為研究對象,按照護理方法將其分為對照組(n=267)與實驗組(n=268)。對照組男140 例,女127 例;所處年齡范圍為40-72 歲,平均(56.20±3.40)歲;疾病類型:腦梗死136 例,腦出血131 例;偏癱部位:左側134 例,右側133 例。實驗組男性142 例,女性125 例;所處年齡段為41-72 歲,平均(56.30±3.42)歲;;疾病類型:腦梗死135例,腦出血132 例;偏癱部位:左側133 例,右側134 例。對比分析兩組患者的性別、年齡、疾病類型、偏癱部位,具有可比性(P>0.05)。

納入標準:均符合《中國腦卒中早期康復治療指南》中腦卒中的診斷標準[3];皆伴有偏癱;535 例患者及患者家屬了解護理方法的不同,同意加入研究并簽字;本次研究得到醫院上級部門的批準。

排除標準:合并心肝腎等臟器功能不全的患者;精神意識不清晰,無法正常交流的患者;一般資料不全或中途退出的患者。

1.2 方法

兩組患者皆進行常規對癥支持治療,比如營養腦細胞、脫水、改善腦循環、控制血壓等。在此基礎上,對照組給予常規康復護理,具體措施為:待患者病情好轉后,鼓勵和指導患者盡早開展肢體康復訓練,注意觀察患者病情變化;加強對患者的心理干預,做好心理疏導與安撫工作;叮囑患者葷素搭配,營養均衡,不斷增強體質,從而盡早康復。

實驗組則行良肢位康復護理,具體措施為:(1)加強對患者的良肢位擺放。①仰臥位:在患者的頭部墊上枕頭,且頭部朝向患側,在患側肩關節下方放上軟枕頭,上肢肘關節向前伸展至枕頭上,然后腕關節背伸,手指向前伸展。②健側下擺放:將患者的膝關節處于微彎曲狀,伸直患者的髖關節。③健側臥位擺放:若是患者患處為上肢,則保持患者上肢自然伸展,肩關節向前平伸,肘關節以及腕關節伸直,然后在患者的腋下放入一個枕頭;若是患者的患處下肢,則保持患者的髖部略微屈伸,膝關節屈曲,踝關節被動屈伸。④輪椅坐姿:在輪椅靠背處放上一塊木板,以確保患者軀干呈現伸展狀,坐輪椅時盡量使患者的臀部位于輪椅坐墊后方,雙上肢伸展放在輪椅前桌上或者微屈放在輪椅扶手上,然后下肢在放在輪椅踏板或地板上。(2)加強對患者的肢體功能訓練。①加強對患者的上肢訓練,指導患者雙手握緊,確保拇指能夠最大程度向外伸展,雙臂充分向前延伸。②加強對患者的下肢訓練,指導患者健側手握住床架,指導患者從下肢下方盡可能向上抬患側,確保患肢離開床面。

1.3 觀察指標

(1)比較兩組患者護理前后肢體功能改善情況,評估標準參照簡式Fugl-Meyer 下肢運動功能量表[4],量表總共包括17 項,分數與肢體運動功能呈正相關關系。

(2)統計兩組患者護理前后生活自理能力改善情況,采用改良Berthel 指數作為評估標準[5],分數越高,則表示患者生活自理能力越強。

(3)觀察兩組患者的康復效果,判斷標準[6]:患者的肌力改善2 級以上則視為顯效;患者的肌力改善1 級則視為有效;患者的肌力無變化則視為無效。總有效=顯效+有效。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 對比分析兩組患者護理前后肢體功能的差異

從表1 的結果可以看出,經干預后,在Fugl-Meyer 評分上,實驗組明顯高于對照組,對比差異明顯(P<0.05)。

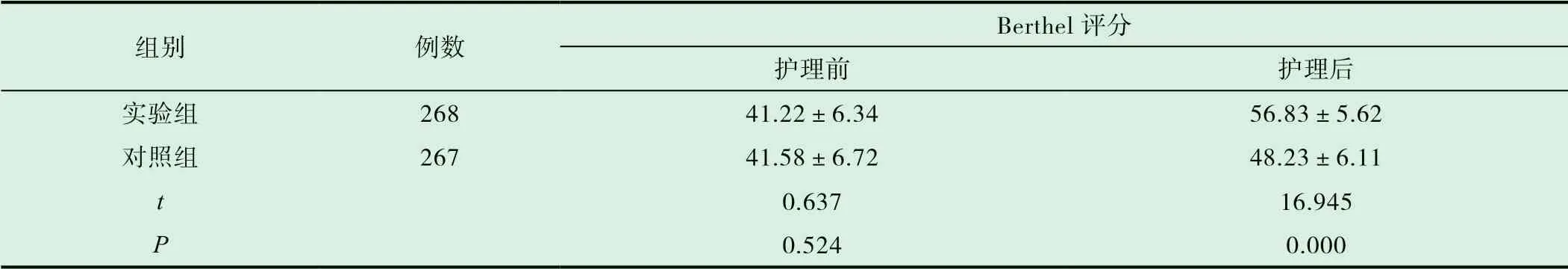

2.2 對比分析兩組患者護理前后生活自理能力的差異

由表2 可知,在Berthel 評分上,實驗組明顯高于對照組,對比有差異(P<0.05)。

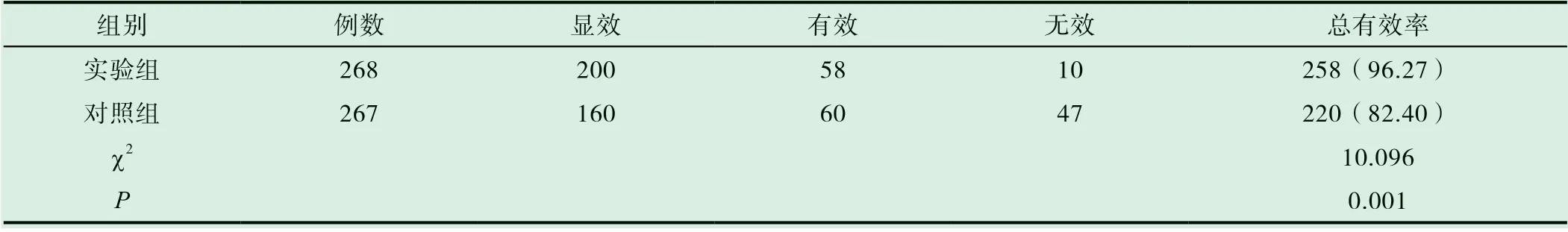

2.3 對比分析兩組患者康復效果的差異

在康復總有效率上,實驗組96.27% 明顯高于對照組82.40%(P<0.05),具體見表3。

表1 對比分析兩組患者護理前后肢體功能的差異(±s,分)

表1 對比分析兩組患者護理前后肢體功能的差異(±s,分)

組別 例數 Fugl-Meyer 評分護理前 護理后實驗組 268 64.11±5.23 78.92±6.38對照組 267 63.92±5.12 70.11±5.62 t 0.425 16.945 P 0.671 0.000

表2 對比分析兩組患者護理前后生活自理能力的差異(±s,分)

表2 對比分析兩組患者護理前后生活自理能力的差異(±s,分)

組別 例數 Berthel 評分護理前 護理后實驗組 268 41.22±6.34 56.83±5.62對照組 267 41.58±6.72 48.23±6.11 t 0.637 16.945 P 0.524 0.000

表3 對比分析兩組患者康復效果的差異[n(%)]

3 討論

偏癱是腦卒中預后治療中常見的功能障礙,大約90%以上的腦卒中患者在臨床治療3 周內皆會出現癱瘓癥狀,也是導致患者殘疾的重要原因,已成為臨床護理中不可忽視的問題。據相關統計顯示,每年大約有2000 萬人發生腦卒中;在幸存的700 萬腦卒中患者中大約有450 萬患者存在不同程度的肢體殘疾癥狀,殘疾率為75%左右,給人們的身體健康與日常生活帶來不良影響[7]。因此,臨床加強對腦卒中偏癱患者的康復訓練是非常有必要的。

康復護理是腦卒中偏癱的重要治療環節,其通過肢體訓練來改善患者的肢體功能,不斷提升患者的生活自理能力,促使患者盡早康復[8]。良肢位是近年來新興的康復訓練方法,其主要是運用靜止性的反射抑制等方法來對抗肌肉的異常運動模式,從而達到控制肌肉痙攣、出現分離運動的目的[9]。在早期康復階段給予患者良肢位能夠保護患者的患肢、關節功能與肌肉功能,在最大程度上恢復患者的肢體功能,防止足內外翻等并發癥的發生。此外,良肢位在擺放過程中通過仰臥位、健側下擺放、健側臥位擺放、輪椅坐姿等體位交叉進行,能夠減輕患者的疲倦感,提高患者的配合度,同時還能夠防止壓瘡等并發癥的發生[10]。本次研究結果顯示,在Fugl-Meyer 評分與Berthel 評分上,實驗組明顯高于對照組,說明良肢位康復護理能夠改善患者的肢體功能,增強患者的生活自理能力。在康復總有效率上,實驗組明顯高于對照組,表明患者采用良肢位康復護理的效果確切,患者更加認可與滿意,對比常規康復護理優勢明顯。

綜上所述,良肢位康復護理對腦卒中偏癱患者的肢體功能有明顯的改善作用,能夠改善患者的生活自理能力,提高康復效果,值得推廣和應用。