流動青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)的正向匹配效應(yīng)

——基于指數(shù)族隨機(jī)圖模型的結(jié)果

張小華,李 德,夏一巍

(1.南寧師范大學(xué) 法學(xué)與社會學(xué)院,廣西 南寧 530001;2.澳門大學(xué) 社會科學(xué)學(xué)院,澳門 999078;3.西南財經(jīng)大學(xué) 法學(xué)院,四川 成都 611130)

流動青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)的形成與其融入城市和自身發(fā)展息息相關(guān)[1]。以往研究發(fā)現(xiàn),學(xué)校類型、血緣、地緣等是影響青少年同伴網(wǎng)絡(luò)關(guān)系建構(gòu)的主要因素[2-3],即無論是流動青少年還是本地青少年,均傾向于與自己背景相似的個體結(jié)為同伴。這正是社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中的正向匹配效應(yīng)(Assortative Mixing), 即在社交網(wǎng)絡(luò)形成中個體對其他有相同背景和特征的個體所做的傾向性選擇[4]。該效應(yīng)將導(dǎo)致不同身份背景的青少年之間產(chǎn)生社交隔離,如流動青少年與本地青少年難以結(jié)成同伴。有人認(rèn)為,恐懼陌生環(huán)境和社會歧視是造成不同身份背景的青少年之間形成同伴社交網(wǎng)絡(luò)隔離的主要原因[5],但也有人認(rèn)為,流動青少年受到歧視是造成該隔離現(xiàn)象的唯一原因[2]。

盡管國內(nèi)某些研究以定性或定量方法詳盡描述了流動青少年與本地青少年之間的社交隔離,但他們都簡單地將這種現(xiàn)象歸因于正向匹配效應(yīng),而未深入剖析該正向匹配效應(yīng)的內(nèi)在作用機(jī)制及外在變化規(guī)律,對流動青少年的同伴社交網(wǎng)絡(luò)形成機(jī)制仍不明晰。為了填補(bǔ)此空白,本研究采用問卷調(diào)查法,在西南某大城市內(nèi)一所接收流動青少年的中學(xué)內(nèi),搜集了全部學(xué)生的自中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),并采用指數(shù)族隨機(jī)圖模型(Exponential-family Random Graph Model, ERGM)對其同伴社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行建模,以便更深入地探究流動青少年與本地青少年之間的社交隔離現(xiàn)象是否與基于流動身份的正向匹配效應(yīng)有關(guān)及如何相關(guān)。

一、文獻(xiàn)回顧

(一)同伴社交網(wǎng)絡(luò)中的正向匹配效應(yīng)

眾多研究表明,種族差異是美國青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)的典型特征,青少年之間形成了若干孤立但內(nèi)部凝聚力較強(qiáng)的小團(tuán)體[6-7],造成此現(xiàn)象的原因是來自同種族人群之間的正向匹配效應(yīng),即個體有與同種族個體結(jié)成同伴關(guān)系的偏好。Wimmer和Lewis指出,至少有四種內(nèi)在機(jī)制可以解釋同種族個體之間的同伴網(wǎng)絡(luò)關(guān)系[8]。

機(jī)制1:獲取機(jī)率,即無論是否來自同一種族,班級內(nèi)的大多數(shù)青少年都來自同一種族,則其相互接觸的概率更大,結(jié)成同伴關(guān)系的概率也更大;

機(jī)制2:長期接觸規(guī)律,即無論是否來自同一種族,只要青少年暴露在相同環(huán)境中的時間越長,則其相互間結(jié)成同伴的概率越大;

機(jī)制3:第三人聯(lián)系規(guī)律,即無論是否來自同一種族,只要兩個青少年有共同認(rèn)識的其他青少年,則其結(jié)成同伴的概率大;

機(jī)制4:正向匹配機(jī)制,即青少年就是傾向于結(jié)交同種族的青少年,而排斥種族不同的青少年。

基于機(jī)會理論及其聚焦效應(yīng)(Foci Effect)和平衡理論中的“對稱性”,Wimmer和Lewis解釋了前三種機(jī)制的發(fā)生路徑[9],并用正向匹配效應(yīng)解釋了最后一種機(jī)制,即流動青少年傾向于結(jié)交流動青少年,本地青少年傾向于結(jié)交本地青少年。正向匹配效應(yīng)是“選擇”和“融入”的共同產(chǎn)物,“選擇”是指流動青少年在選擇同伴的時候傾向于選擇同樣為流動青少年的個體,而“融入”則是指流動青少年更容易被流動青少年群體所接納。這種“物以類聚”的匹配機(jī)制暗含著個體的社交傾向,更是反映了“流動青少年社交隔離”現(xiàn)象背后的制度建構(gòu)差異、資源配置不合理、社會結(jié)構(gòu)異質(zhì)等問題,這些是影響和制約流動青少年融入城市并產(chǎn)生認(rèn)同感的核心因素。

盡管接觸概率、聚焦效應(yīng)和正向匹配效應(yīng)都會對青少年的同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)造成影響,但大多數(shù)研究認(rèn)為:在這三個因素中,基于流動身份背景的正向匹配效應(yīng)是對流動青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)造成影響的最重要因素。

(二)年級差異對正向匹配效應(yīng)的影響

張鎮(zhèn)等人[10]發(fā)現(xiàn):基于流動身份的正向匹配效應(yīng)在流動青少年社會網(wǎng)絡(luò)形成過程中可能會隨著年級的變化而變化。相較于低年級學(xué)生而言,高年級學(xué)生同伴社交網(wǎng)絡(luò)的選擇性和排外性更強(qiáng)。此外,國內(nèi)研究也發(fā)現(xiàn):中國在校青少年的社交網(wǎng)絡(luò)主要以班級為單位,且該網(wǎng)絡(luò)呈動態(tài)變化趨勢[11],即對于剛?cè)雽W(xué)的低年級學(xué)生而言,個體身份背景的不同可能會主導(dǎo)其同伴社交網(wǎng)絡(luò)的形成。但隨著在校時間的累積(如從一年級升入更高年級),青少年在班級內(nèi)的互動時間隨之增長,其同伴網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)將在班級內(nèi)逐漸固化,正向匹配效應(yīng)的作用將受聚焦效應(yīng)和社交網(wǎng)絡(luò)對稱性的調(diào)和而逐漸式微。故本研究認(rèn)為:基于流動身份的正向匹配效應(yīng)對青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的影響會隨著年級的升高而減弱,因為其同伴網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中的聚焦效應(yīng)和對稱性將越來越強(qiáng),年級因素對同伴社交網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的影響甚至超過基于流動身份的正向匹配效應(yīng),成為青少年同伴網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的主導(dǎo)因素。

但截至日前,受數(shù)據(jù)難收集或模型難建立等原因的影響,較少研究基于指名系統(tǒng),采用自中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),以成熟的社交網(wǎng)絡(luò)分析方法(Social Network Analysis)來探索基于流動身份的正向匹配效應(yīng)對不同年齡青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)作用的變化趨勢[12]。鑒于此,本研究將基于調(diào)查數(shù)據(jù)和指數(shù)族隨機(jī)圖模型方法,探究正向匹配效應(yīng)對流動青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的動態(tài)影響機(jī)制。

二、研究假設(shè)

綜上所述,本研究主要論證如下假設(shè):

假設(shè)1:總體而言,青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)的建構(gòu)受到基于流動身份的正向匹配效應(yīng)的顯著影響,即流動青少年傾向于結(jié)交流動青少年,本地青少年傾向于結(jié)交本地青少年。

此外,基于Wimmer和Lewis[8]提出的其他三種青少年社交網(wǎng)絡(luò)的建構(gòu)機(jī)制,本研究將進(jìn)一步檢驗它們對正向匹配效應(yīng)的調(diào)節(jié)強(qiáng)度:流動青少年的規(guī)模會影響基于流動身份的正向匹配效應(yīng)的強(qiáng)度,即班級內(nèi)流動青少年的數(shù)量越多,正向匹配效應(yīng)對其同伴社交網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的影響越明顯;青少年選擇在同一班級或年級內(nèi)結(jié)成同伴社交關(guān)系的傾向?qū)⑾魅趸诹鲃由矸莸恼蚱ヅ湫?yīng)的強(qiáng)度;青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)中的交互和三元閉包效應(yīng)會削弱基于流動身份的正向匹配效應(yīng)的強(qiáng)度。

假設(shè)2:基于流動身份的正向匹配效對青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的影響將隨著年級的升高而減弱,即正向匹配效應(yīng)對低年級青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的影響要高于其對高年級青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的影響。

三、研究方法

(一)數(shù)據(jù)來源

課題組于2016年在西南地區(qū)某大城市的一所農(nóng)民工子弟初中內(nèi)對該校全體中學(xué)生進(jìn)行問卷調(diào)查,共收集有效問卷863份。除基本人口學(xué)信息和家庭背景之外,每個被試還分別指出了其在校內(nèi)最好的五名男生朋友和五名女生朋友(包括其姓名和班級)。

所有數(shù)據(jù)經(jīng)數(shù)據(jù)錄入員的一一匹配和R軟件包Record Linkage[13]的自動匹配。因該校初二年級(4)班學(xué)生的調(diào)查問卷缺失值較多,該班22份數(shù)據(jù)全部作缺失值處理;同時,其他班級中還有37名被試因無法匹配亦做缺失值處理,以保障研究結(jié)論的真實性[14]。最終,課題組制作了一個包括804名被試的自中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)。

(二)測量工具

以往研究表明年級、班級、性別和民族均是影響青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的重要因素[1],但因本次調(diào)查中僅10名學(xué)生為少數(shù)民族,故本研究未將民族變量納入分析,僅包括了年級、班級和性別變量。

本次調(diào)查雖詢問了被試的戶口類型,但仍有10%的被試回答“不知道”。為減少缺失值,本研究將以被試回答“自己是否為本地人”的答案作為其流動身份的判斷依據(jù)。如被試選擇“否”,則其被定義為“流動青少年”。

(三)數(shù)據(jù)分析方法

本研究的主要研究方法為指數(shù)族隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型(以下簡稱ERGM)。具體而言,ERGM建模的對象是社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)某一固定節(jié)點集的概率分布,它假設(shè)社交網(wǎng)絡(luò)是隨機(jī)產(chǎn)生的,則觀察到特定網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的概率取決于該網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型在所有可能的結(jié)構(gòu)模型的組合當(dāng)中所出現(xiàn)的次數(shù)[15-16],其模型公式如下:

(1)

在上述公式中,Pr(Y=y)是指觀察到特定社交網(wǎng)絡(luò)模型的概率,z(x)是指特定的社交網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計量組成的向量,θ′是需要估計的系數(shù)組成的向量。分母c是一個常數(shù),以保障標(biāo)準(zhǔn)化分值得出的值滿足概率分布的基本要求,事實上c是所有可能觀測到的社交網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的總和。

此公式系ERGM的一般形式,隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大,其計算難度不斷提升。尤其是計算c的時候,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)大,窮盡所有可能的社交網(wǎng)絡(luò)組合變得十分困難,故人們對上述公式進(jìn)一步簡化,表達(dá)為:

logit(P(Yij=1|Yc))=θ′Δ(z(y))ij

(2)

公式(2)中,研究者不需要對整個網(wǎng)絡(luò)建模,而是對其中個體i和j是否形成社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的概率進(jìn)行建模,這與Logistics回歸模型類似。具體而言,是指當(dāng)i和j兩者關(guān)系發(fā)生變化時,其社交網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計量z(x)的改變。在一個簡單的社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系模型中,i和j兩者關(guān)系變化或是從1到0,或者從0到1。故ERGM既可考察行動者i的本身屬性和行動者i和j之間的相互關(guān)系,還可以考察社交網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計量對i和j之間形成社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的影響。在本次研究中,課題組認(rèn)為i和j的同伴關(guān)系是非對稱的,i指認(rèn)j為同伴不一定意味著j會指認(rèn)i是其同伴。故本研究的建模因變量是行動者i指向他人j為同伴的可能性。

對于本課題的若干假設(shè),ERGM均能提供很好的驗證。首先,對于假設(shè)1,ERGM可以通過引入兩個個體的流動身份匹配情況來探究基于流動身份的正向匹配效應(yīng)是否存在。對假設(shè)1中的若干子假設(shè)而言,本研究也可以通過在模型中逐步增加參數(shù)來觀察流動群體規(guī)模、聚焦效應(yīng)和社交網(wǎng)絡(luò)對稱性對正向匹配效應(yīng)的影響。對于假設(shè)2而言,課題組將數(shù)據(jù)分為初一、初二和初三這三個子樣本,并參照假設(shè)1的模型設(shè)置,逐一對其進(jìn)行檢驗。本次研究主要使用AIC和BIC來評價模型的擬合優(yōu)度(Goodness of Fit)。

為了更直觀地感知研究對象的整體社交網(wǎng)絡(luò)狀況,課題組在統(tǒng)計檢驗之前用R軟件中的Igraph包刻畫每個年級的社交網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),之后再用R軟件的Statnet包對ERGM進(jìn)行建模[17]。

四、結(jié)果

(一)各年級中學(xué)生的社交網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)

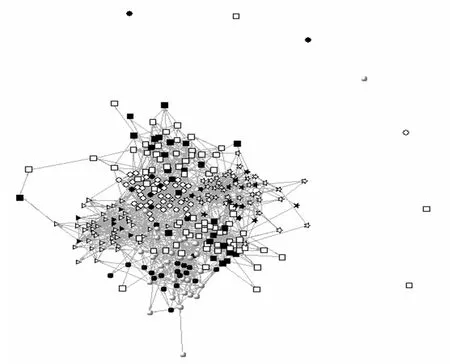

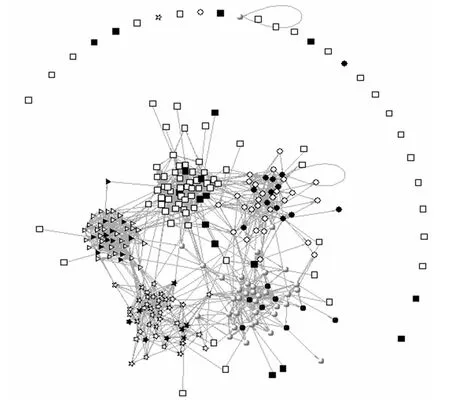

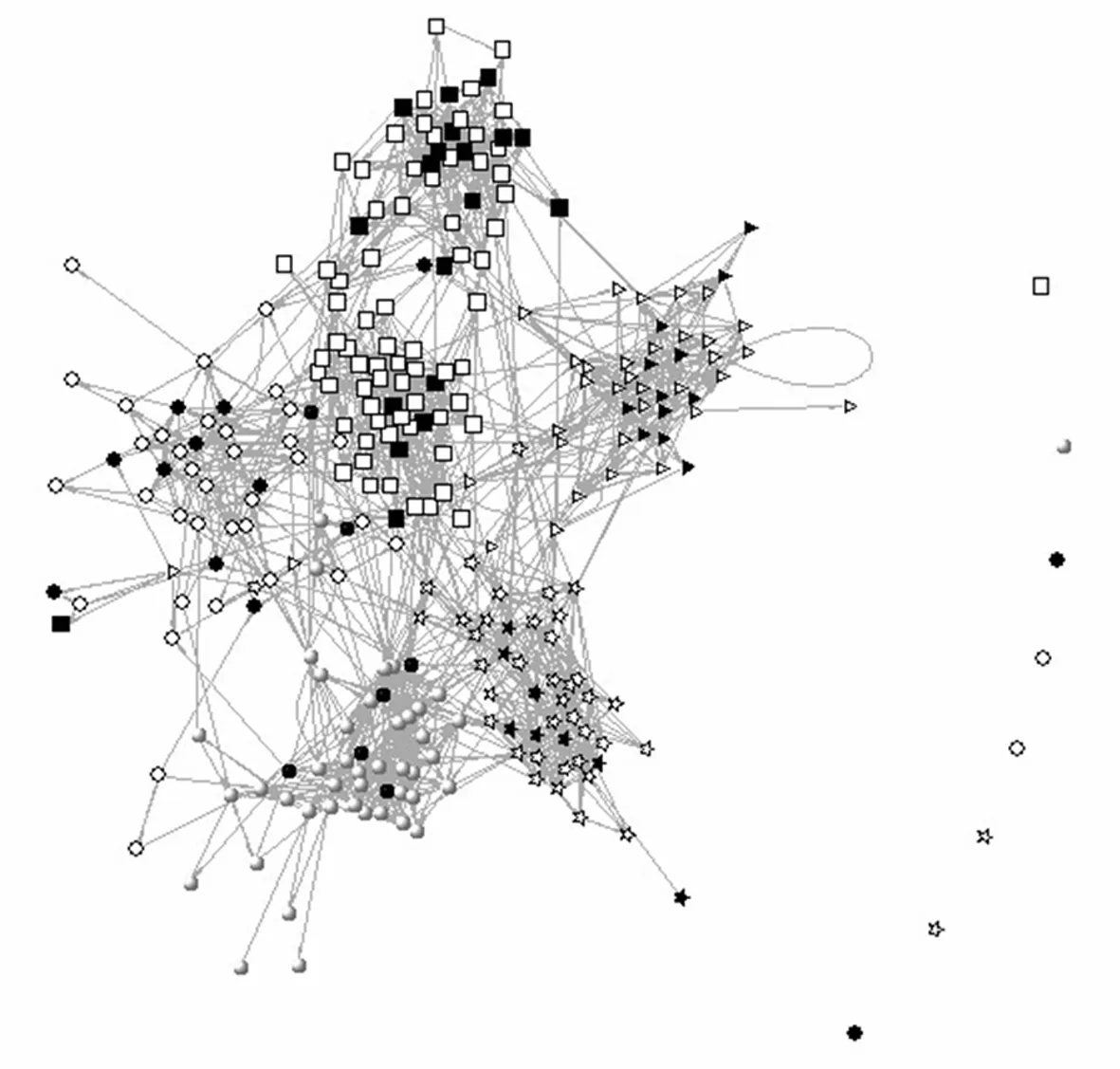

為描述整個農(nóng)民工子弟學(xué)校學(xué)生的社交網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),課題組分年級對其進(jìn)行了分析(詳見圖1至圖3)。值得注意的是,分年級的社交網(wǎng)絡(luò)圖可能會遺漏跨年級社交網(wǎng)絡(luò)的存在,但鑒于這種情況較少,本研究并未對其進(jìn)行分析。為了更清晰地反映各年級的社交網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),本研究以Fruchterman-Reingold算法(1)Fruchterman-Reingold算法是一種力引導(dǎo)布局的算法,將每個個體(點)和關(guān)系(線)視為原子和引力:兩個個體(點)間距太小,其相互排斥,反之,則其相互吸引。通過不斷迭代,F(xiàn)ruchterman-Reingold算法將在所有點的能量中取得平衡,并最終以點分布的形式將此平衡狀態(tài)展現(xiàn)出來。來布局社交網(wǎng)絡(luò)圖的每個個體,以便直接觀察社交網(wǎng)絡(luò)中小團(tuán)體之間的關(guān)系和孤立個體之間的關(guān)系。

圖1 初一學(xué)生的同伴社交網(wǎng)絡(luò)分布狀況

圖2 初二學(xué)生的同伴社交網(wǎng)絡(luò)分布狀況

圖3 初三學(xué)生的同伴社交網(wǎng)絡(luò)分布狀況

如圖1至圖3所示,不同年級初中生的同伴社交網(wǎng)絡(luò)分布狀態(tài)存在顯著差異。圖1展現(xiàn)了初一學(xué)生的社交網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),其最顯著的特征是學(xué)生的社交網(wǎng)絡(luò)高度凝聚,班級之間的差距并不明顯,跨班級交友的現(xiàn)象十分普遍。此外,初一各班級中的流動青少年比例并不相同,流動青少年相互之間的社交距離非常近。這說明流動青少年之間結(jié)成同伴的可能性較高。但對于初二學(xué)生而言,其同伴網(wǎng)絡(luò)關(guān)系開始收縮于班級內(nèi)部,跨班級的同伴網(wǎng)絡(luò)數(shù)量急劇減少。如圖2所示,初二學(xué)生的同伴網(wǎng)絡(luò)是以5個班級為單位的聚類,且流動青少年和本地青少年在班級內(nèi)部的社交網(wǎng)絡(luò)分布變得混雜,這意味著正向匹配效應(yīng)可能開始減弱。圖3展示了初三學(xué)生的同伴網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。初三學(xué)生的同伴網(wǎng)絡(luò)仍然明顯以班級為單位進(jìn)行聚類,班級內(nèi)部流動青少年與本地青少年的社交網(wǎng)絡(luò)分布變得混雜,但跨班級的社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)量較初二學(xué)生來說略有增長。

總之,上圖中各年級同伴社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的狀態(tài)部分驗證了本研究的假設(shè),即隨著年級的變化,青少年的同伴社交網(wǎng)絡(luò)形態(tài)也出現(xiàn)顯著變化,從初一年級相互混雜的社交網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)逐步轉(zhuǎn)向為初二、初三年級以班級為聚類的社交網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。

(二)描述性統(tǒng)計結(jié)果

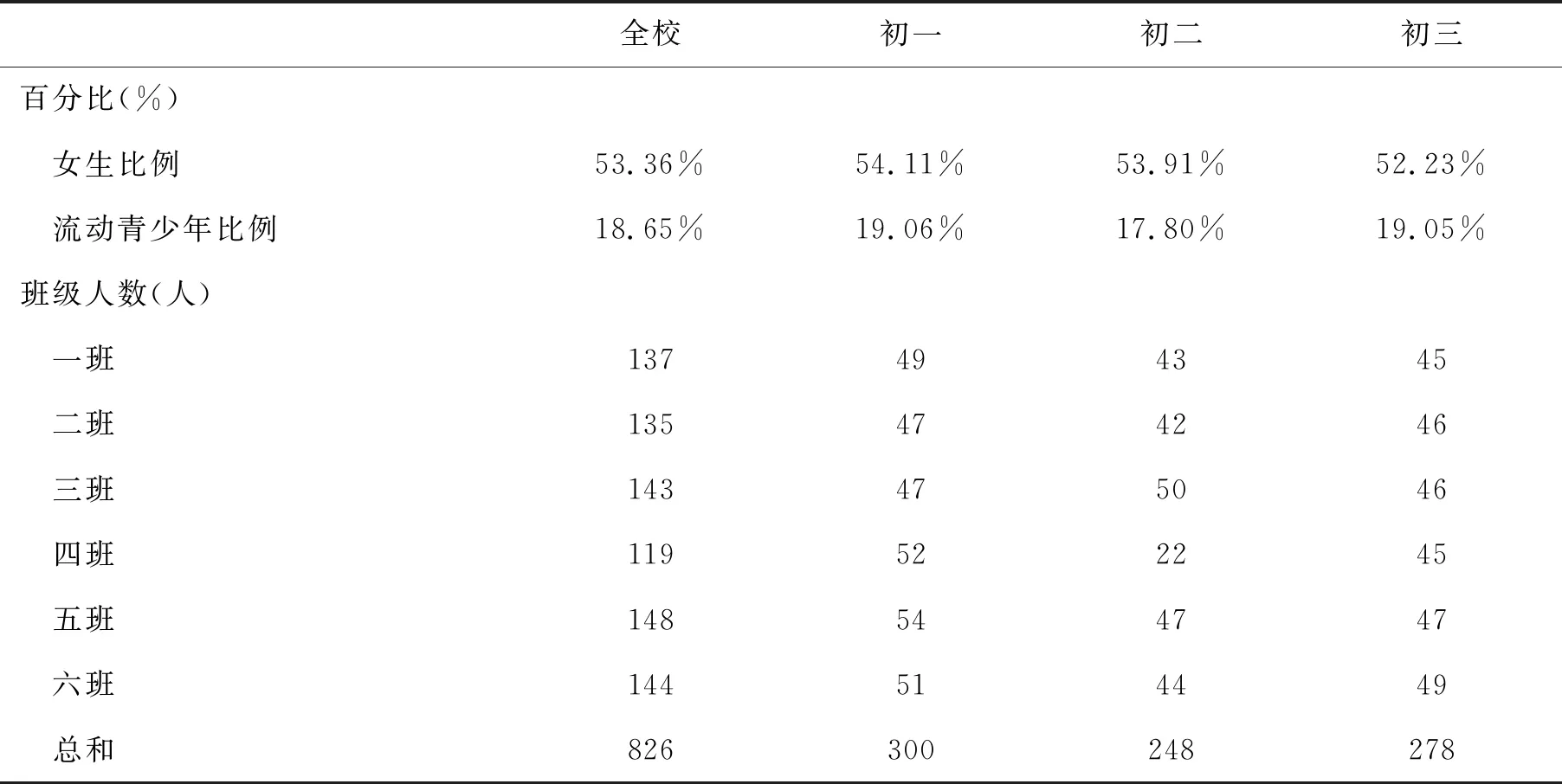

為了進(jìn)一步量化驗證本研究假設(shè),課題組逐步構(gòu)建了ERGM模型。首先,先列舉了全體826名樣本的描述性統(tǒng)計分析結(jié)果。如表1所示,該校女生比例為53.36%,流動青少年比例為18.65%。無論是女生比例、流動青少年比例,還是年級學(xué)生人數(shù),均未因年級不同而有顯著差異。這就排除了假設(shè)1中第1項所述的流動青少年規(guī)模變化對基于流動身份的正向匹配效應(yīng)具有影響。表1展示了各年級各班的人數(shù),除初二年級(4)班之外,其余各年級各班的人數(shù)基本保持在50人左右。

表1 農(nóng)民工子弟學(xué)校學(xué)生描述性統(tǒng)計結(jié)果

(三)ERGM模型分析結(jié)果

為檢驗假設(shè)1,本研究構(gòu)建了四個ERGM模型。針對4個ERGM模型,將自變量分為兩類:行動者自身特征和行動者與他人特征的匹配。前者主要探索行動者自身的屬性(如性別、年齡、流動身份等)是否會對其同伴社交網(wǎng)絡(luò)的建構(gòu)造成影響,即具有某些特征的個體是否會更加積極地與他人建立(或避免建立)社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。后者探討的是行動者和他人在某些特征方面的一致性是否會增加兩者結(jié)成同伴關(guān)系的可能。例如同為男性、同一年級、同一班級、同為流動青少年或同為本地青少年的個體是否更有可能結(jié)成同伴?如何理解ERGM模型中“行動者自身特征”和“行動者與他人特征的匹配”這兩個自變量對其社交網(wǎng)絡(luò)的作用是一個難題。因此,本研究借鑒傳統(tǒng)回歸模型中的主效應(yīng)和交互效應(yīng)的解讀思路對其進(jìn)行解釋。

表2詳盡列舉了4個ERGM模型及其參數(shù)。模型1僅包括流動身份自變量,以探究在流動青少年社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的建構(gòu)中,基于流動身份的正向匹配效應(yīng)是否存在。由于ERGM的模型特征,當(dāng)加入了行動者和他人流動身份匹配與否這一系列參數(shù),相當(dāng)于已經(jīng)控制了流動青少年本身的規(guī)模對正向匹配效應(yīng)的影響。因此本研究無法探究假設(shè)1中第1項有關(guān)流動青少年規(guī)模對正向匹配效應(yīng)的調(diào)節(jié)作用。模型2系在模型1的基礎(chǔ)上增加了被調(diào)查者的性別、年級等人口學(xué)變量和被調(diào)查者與他人性別、年級和班級的匹配情況等聚焦效應(yīng)變量。模型3系在模型1的基礎(chǔ)上,使用Mutual和GWESP(Geometrically Weighted Edgewise Shared Partner)技術(shù),增加了被調(diào)查者的社交網(wǎng)絡(luò)對稱性和三元閉包效應(yīng)。模型4將所有控制變量和自變量均放入模型,以觀察在控制人口學(xué)變量、聚焦效應(yīng)和對稱性效應(yīng)之后,基于流動身份的正向匹配效應(yīng)是否依然顯著。值得一提的是,為了更好地解釋基于流動身份的正向匹配效應(yīng),課題組將青少年的社交同伴網(wǎng)絡(luò)分為4類:一是本地青少年結(jié)交流動青少年(參考組);二是本地青少年結(jié)交本地青少年;三是流動青少年結(jié)交本地青少年;四是流動青少年結(jié)交流動青少年。

模型1的分析結(jié)果顯示:整體而言,基于流動身份的正向匹配效應(yīng)在青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)中的影響是存在的,即初中生傾向于和與自己社會屬性相同的同學(xué)交朋友。但是,這種正向匹配效應(yīng)僅存在于本地青少年群體,即本地青少年更傾向于與本地青少年交朋友。同時,與參考組相比,本地青少年選擇本地青少年交友的Odds是參考組的1.22倍(b=0.20, exp(b)=1.22,P<0.01);流動青少年選擇本地青少年交友的Odds是參考組的1.17倍(b=0.16,exp(b)=1.17,P<0.01);流動青少年選擇流動青少年交友的Odds僅為參考組的1.07倍(b=0.16-0.09=0.07, exp(b)=1.07,P>0.05)。可見,流動青少年選擇結(jié)交流動青少年的可能性遠(yuǎn)低于其結(jié)交本地青少年的可能性。

模型2和模型3的分析結(jié)果顯示:在控制人口學(xué)變量和聚焦效應(yīng),或在控制社交網(wǎng)絡(luò)對稱性之后,流動身份對青少年選擇社交同伴的影響雖有所下降,但依然顯著,且加入新的解釋變量之后模型的擬合優(yōu)度明顯改善,尤其是控制人口學(xué)變量和聚焦效應(yīng)之后,模型的AIC與BIC值均有明顯改善。故假設(shè)1中的第2、3項假設(shè)得到驗證,即班級和年級內(nèi)的聚焦效應(yīng)會對青少年的同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)產(chǎn)生顯著影響,且會削弱基于流動身份的正向匹配效應(yīng)的強(qiáng)度。

模型4的分析結(jié)果顯示:在控制全部自變量后,青少年的流動身份對其同伴網(wǎng)絡(luò)關(guān)系建構(gòu)的影響不再顯著。這表明聚焦效應(yīng)和社交網(wǎng)絡(luò)的對稱性可能會抵消基于流動身份的正向匹配效應(yīng)對青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的影響。

(四)ERGM模型在不同年級的變化

雖然模型4顯示聚焦效應(yīng)和社交網(wǎng)絡(luò)的對稱性可能會抵消基于流動身份的正向匹配效應(yīng)對青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的影響,但以往研究發(fā)現(xiàn)無論是聚焦效應(yīng)還是社交網(wǎng)絡(luò)對稱性對青少年同伴網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)產(chǎn)生影響均需要一定時間才能完成。同時,根據(jù)圖1至圖3不同年級社交網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)可知:隨著年級升高,青少年的社交網(wǎng)絡(luò)逐步凝聚于班級內(nèi)部。為了驗證研究假設(shè)2,本研究將不同年級的學(xué)生分作一組,以模型4為基礎(chǔ),逐一建模,研究結(jié)果如表3所示。

由表3可知:(1)基于流動身份的正向匹配效應(yīng)對青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的顯著影響僅存在于初一學(xué)生中,且在初一學(xué)生中仍然表現(xiàn)出本地青少年傾向于結(jié)交本地青少年,流動青少年也傾向于結(jié)交本地青少年的特征。(2)對初二年級和初三年級的學(xué)生而言,基于流動身份的正向匹配效應(yīng)對其同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)的影響已不再顯著,其同伴社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系凝聚于班級之內(nèi)。

五、結(jié)論與討論

(一)研究結(jié)論

在控制人口學(xué)變量、聚焦效應(yīng)和社交網(wǎng)絡(luò)對稱性效應(yīng)之后,研究發(fā)現(xiàn)本地青少年的確更傾向于選擇本地青少年為伴。但與大眾預(yù)期不同的是流動青少年也傾向于選擇本地青少年為伴,而不是選擇同為流動青少年的其他同學(xué)為伴。此外,跨年級分析結(jié)果顯示:基于流動身份的正向匹配效應(yīng)僅在初一學(xué)生中作用顯著,對于初二和初三學(xué)生而言,這種效應(yīng)不再顯著,且高年級學(xué)生的同伴網(wǎng)絡(luò)關(guān)系開始逐漸凝聚在班級內(nèi)部,即不論是流動青少年還是本地青少年都傾向于在班級內(nèi)部結(jié)交朋友,不論對方是本地青少年,還是流動青少年。

就同伴選擇的正向匹配效應(yīng)而言,本研究結(jié)果與以往研究有相同之處,亦有區(qū)別。有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn):流動青少年有對本地青少年進(jìn)行社交外展的積極性[1]。與該結(jié)論相似,本研究也發(fā)現(xiàn)流動青少年傾向于積極主動地與本地青少年建立同伴關(guān)系,但同時還發(fā)現(xiàn)本地青少年沒有想主動結(jié)交流動青少年為伴的傾向。這表明以往研究發(fā)現(xiàn)的流動青少年社交外展的積極性很可能是單向的或“一廂情愿”式的社交傾向,他們的這種交友傾向得不到本地青少年的回應(yīng)。本研究猜想,這可能是因為本地青少年在進(jìn)入初中之前已有較為固定的同伴關(guān)系,初一的流動青少年想要融入這樣的群體是十分困難的;另一種可能是本地青少年對流動青少年有歧視,拒絕與其建立同伴關(guān)系[18]。

換言之,流動青少年和本地青少年的同伴社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系呈強(qiáng)烈的非對稱性,且這種非對稱性是流動青少年與本地青少年構(gòu)建同伴社交網(wǎng)絡(luò)的真實狀態(tài)。這種同伴社交關(guān)系的非對稱性會對處于社交弱勢的一方帶來巨大的心理壓力和緊張情緒,這種關(guān)系可能會降低其社會支持程度,導(dǎo)致其結(jié)識不良朋輩,甚至發(fā)生越軌行為[19]。文本的這一發(fā)現(xiàn)為流動青少年緊張情緒或壓力來源提供了有力證據(jù)。

本研究還發(fā)現(xiàn)年級差異對青少年同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)具有影響,即基于流動身份的正向匹配效應(yīng)僅在低年級學(xué)生的同伴社交網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)中發(fā)揮顯著作用,隨著年級的升高,這種作用逐漸減弱,學(xué)生們的同伴網(wǎng)絡(luò)關(guān)系逐漸凝聚于班級內(nèi)部。因為低年級學(xué)生不受班級隔離的限制,其跨班級的社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系更為普遍。但是,隨著在班級內(nèi)時間的增長,其社交同伴網(wǎng)絡(luò)則逐漸固定在班級內(nèi)部。相較于以往靜態(tài)研究的視角,對青少年這種動態(tài)同伴社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的揭示也是本研究的貢獻(xiàn)之一。

(二)研究建議

綜上所述,本研究認(rèn)為青少年社交網(wǎng)絡(luò)具有著從不對稱到對稱逐漸演變的規(guī)律。尤其是在學(xué)校這一社交環(huán)境中,可供社交的對象固定,青少年社交網(wǎng)絡(luò)的變化極大程度上受到聚焦效應(yīng)和社交網(wǎng)絡(luò)對稱性的影響,逐漸固化和凝結(jié)。據(jù)此,本研究建議:第一,消除本地青少年對流動青少年的社交歧視,鼓勵本地青少年主動與流動青少年社交,將是改善流動青少年社交隔離或孤立的一個重要舉措。第二,這種鼓勵行動可以通過“創(chuàng)辦班級文化、促進(jìn)班級互動”的形式開展,加大班級成員間的互動,增加本地青少年與流動青少年結(jié)交朋友的機(jī)會。第三,這種促進(jìn)班級內(nèi)部社交的活動盡可能在初中一年級新入學(xué)的時候開展,以便更好地幫助流動青少年融入當(dāng)?shù)貙W(xué)校、適應(yīng)新環(huán)境。第四,日后研究在探索同伴網(wǎng)絡(luò)對青少年發(fā)展的影響時應(yīng)該考慮到青少年時期的個體社交網(wǎng)絡(luò)是不斷發(fā)展變化的,以避免研究結(jié)論陷入片面化。