海島旅游效率空間格局演變及影響因素研究

——以中國12 個海島縣(區)為例

高維全,王玉霞,韓雪

(1.桂林航天工業學院 航空旅游學院,廣西 桂林 541004;2.桂林航天工業學院 管理學院,廣西 桂林 541004;3.遼寧師范大學 地理科學學院,遼寧 大連 116029)

海島作為開發海洋、經略海洋的橋頭堡,由于其空間特殊性和資源的獨特性,成為發展海洋經濟、促進社會進步、保障海防安全和維護海洋權益的重要依托。海島旅游是海島開發與建設的重要途徑,受到世界各地的廣泛關注,已成為風靡世界的旅游新風尚。

海島旅游研究是國內外學者關注的熱點領域,國外有關海島旅游的研究主要集中在環境保護(Victor,1992)、城鎮化(Burak et al,2004)、旅游經濟(Shareef et al,2005)、旅游開發(Yumi et al,2010)、旅游資源評價(Klint et al,2012)、目的地演化(Irwana et al,2014)、社會文化(Montero et al,2015) 等方面。受國外研究的影響,國內學者對海島旅游的研究主要集中在開發模式(馮學鋼,2004)、旅游經濟(張耀光等,2005;王輝 等,2013)、旅游資源評價(李悅錚 等,2013)、社會文化(熊蘭蘭等,2014)、生態環境(高維全 等,2017)、開發與規劃(王泉斌 等,2018)等方面。梳理已有研究發現,學者對海島旅游效率的研究已有涉及,主要刻畫海島旅游效率的空間特征(劉曙光等,2018),并且能夠對海島旅游績效進行綜合分析(高維全,2018)。旅游效率是衡量資源配置和經濟活動效果的重要指標,能夠明確反映出投入與產出之間的關系。現有研究多采用諸如數據包絡分析、隨機前沿生產函數、平均值等方法,重點研究酒店(賓館)、旅行社、旅游交通、旅游景區和旅游上市公司等旅游企業的經營效率和管理效率等內容(馬小龍,2012)。近幾年,我國學者有關旅游效率的空間差異比較及影響因素研究成果越來越多(王恩旭等,2010;孫盼盼等,2017;方葉林 等,2018;林柯 等,2019;韓瑛等,2019),但是有關海島旅游效率空間格局演變及其影響因素的研究成果比較缺乏。基于此,本文借助DEA 模型對12 個海島縣(區)的旅游效率進行測度,在描述海島旅游效率空間格局的基礎上,刻畫海島旅游效率空間格局的演化規律,并分析海島旅游效率空間格局演變的影響因素。

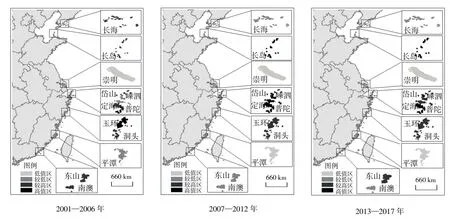

我國海島數量眾多,其中面積大于500 m2的島嶼有6 900 多個(不包含香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區)。按行政建制劃分,從南至北分布在17 個海島縣(區) (劉真真,2014)。2017 年,在海島上已確認自然景觀1 028 處,人文景觀775 處,已建成涉島旅游區5A 級6 個、4A級43 個、3A 級25 個,海島旅游開發力度逐年增強。從研究可行性、數據可獲得性角度考慮,選取長海縣、長島縣、崇明區(2016 年7 月撤縣設區)、嵊泗縣、岱山縣、定海區、普陀區、玉環市(縣級)、洞頭區(2015 年7 月撤縣設區)、平潭綜合試驗區(與平潭縣政區合一)、東山縣、南澳縣12 個海島縣(區) 作為研究對象(圖1)。2017年,12 個海島縣(區)實現海洋旅游業總產值約897 億元,占海島地區生產總值的25.22%,接待旅游者達9 836 萬人次。海島地區由于空間狹小、生態環境脆弱,加上資金、技術、人力、市場等因素制約,海島旅游發展仍處于低層次、粗放式的發展階段。因此,本文采用DEA 模型測度海島旅游效率,運用組合方法分析海島旅游效率空間格局特征及其演變規律,并借助EVIEWS 軟件分析海島旅游效率的影響因素,推動海島資源合理配置,促進海島旅游提質增效,實現海島經濟轉型升級發展。

圖1 12 個海島縣(區)空間位置

1 研究模型與數據來源

1.1 研究模型

1.1.1 數據包絡分析法

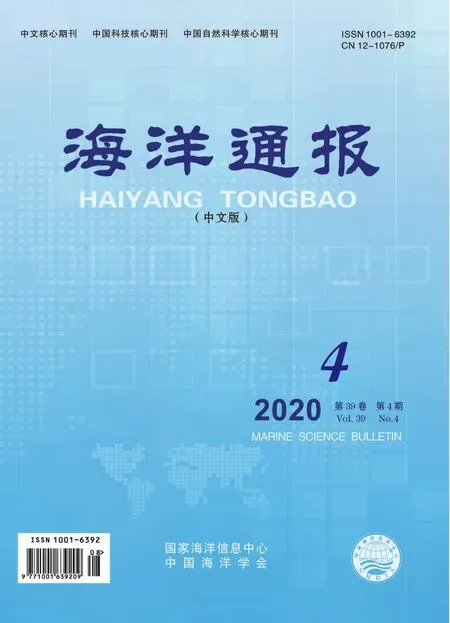

數據包絡分析法(Data Envelopment Analysis,DEA)是運籌學家Charnes 和Cooper 等以相對效率概念為基礎發展起來的一種非參數效率評價方法。BCC 模型是運用DEA 方法分析效率時經常采用的經典模型,BCC 模型是由Banker、Charnes 和Cooper 于1984 年提出的基于規模報酬可變的效率測度模型。

BCC 模型基于規模報酬可變的假設,將技術效率(crste,稱綜合效率) 分解成純技術效率(vrste)和規模效率(scale)。其中,技術效率表示在給定的技術條件下,對所有先進技術的應用和管理水平差異導致的產出效率進行測度,測度的是規模報酬可變時的技術效率。技術效率不僅反映出決策單元DMU(Decision Making Units)對先進技術的應用情況,也反映出DMU 對利用資源要素的程度。規模效率是指在一定的制度、技術及管理水平條件下,現有規模與最優規模之間的差異,測度的是生產過程中沒有達到有效生產的程度,反映的是各種投入產出要素的合理配置狀況,規模效率刻畫了DMU 擴大生產規模以達到提高效率的程度。根據研究需要,本文采用投入導向的BCC 模型對海島旅游產業效率進行分析,判斷優劣。設有n 個決策單元DMUj,每個決策單元有m 種投入變量x1j,x2j,...,xmj和s 種產出變量y1j,y2j,...,ysj(其中xij>0,ysj>0),j 是各海島(縣)區投入和產出的權向量。對于投入主導型的BCC 模型而言,每個決策單元DMUj都有相應效率評價指數茲,滿足:

其中,姿j逸0,j=1,2,...,n。

可以計算出各海島縣(區)旅游綜合效率、技術效率和規模效率。旅游綜合效率是技術效率和規模效率兩部分共同作用的結果。即:

綜合效率=技術效率伊規模效率

采用BCC 模型可以很好地分析海島旅游產業對各種資源要素的利用狀況,能夠清晰地反映海島旅游效率在時間和空間維度上的變動趨勢,并能夠反映出引起旅游效率變動的主要因素。特別是通過BCC 模型獲得旅游綜合效率的測度結果,反映海島旅游效率的過程,體現海島旅游經濟生產過程的質量。

1.1.2 赫芬達爾指數

赫芬達爾指數能夠綜合衡量海島旅游效率集中度,用旅游效率值與海島旅游效率總和比值的平方和表示,用公式表示為:

HHI 趨向于1,說明某一個或是幾個海島的旅游效率明顯高于其他海島;HHI 趨向于0,說明海島旅游效率趨于均衡。Xi表示第i 個海島旅游效率,X 表示海島旅游效率的總和。

1.1.3 變異系數

變異系數反映變量之間的離散程度,可以測算海島旅游效率相對差異的變化情況。

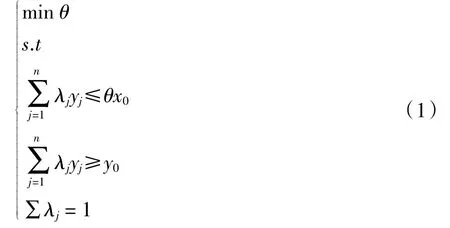

1.1.4 馬爾科夫鏈

馬爾科夫鏈是蘇聯數學家馬爾科夫提出的具有馬爾科夫性質的動態隨機過程,能夠深刻揭示海島旅游效率空間形態的演化趨勢。記為:

如果狀態空間矩陣Ft的隨機序列{Xn,n=1,2,3,4…}在任意時刻n 和任意狀態i1,i2,i3,...,in-1,i,j滿足則有Xn向Xn+1的狀態只與Xn有關,與其他任何時刻的狀態都沒有關系,即馬爾科夫的無后效性。

1.2 數據來源與指標選擇

根據科學性、系統性、綜合性、動態性的原則,收集整理12 個海島縣(區)2001—2017 年共計17 年的數據,數據來源于長海、長島、崇明、定海、普陀、岱山、嵊泗、玉環、洞頭、平潭、東山、南澳12 個海島縣(區)統計年鑒及國民經濟與社會發展統計公報,遼寧、山東、上海、浙江、福建、廣東及大連、煙臺、舟山、臺州、溫州、福州、汕頭的統計年鑒,以及中國統計年鑒、中國縣(市)社會經濟統計年鑒。部分缺失數據采用趨勢外推法補全,以保證本研究的順利進行。為了增加縱向可比性,在計算之前,基于2000 年的數據對相關指標采用GDP 平減法進行處理。

采用DEA 模型對海島旅游效率進行測度需要明確投入指標和產出指標。土地、資本、勞動力是經濟學意義上的常規投入要素,考慮海島的實際情況,借鑒已有的研究成果,選取固定資產投資、第三產業從業人數、旅游吸引力作為投入指標。特別需要說明的是,海島本身既是旅游目的地,也是旅游產品,對旅游者具有很大的吸引力。根據《旅游區(點) 質量等級的劃分與評定》(GB/T 17775-2003)的要求,基于1A 耀5A 景區門檻游客數量的差異,分別賦予1 耀5 分,作為海島旅游基礎吸引力。同時海島區域1A 耀5A 級景區是旅游吸引力的重要組成部分,同樣賦予1 耀5 分,兩部分進行加總求和,以反映海島旅游的整體吸引力。旅游綜合收入能夠反映出海島縣(區)旅游經濟生產活動的產出效果,滿足DEA 測度模型投入產出指標體系的需要,因此產出指標選擇旅游綜合收入。

2 結果分析

采用DEAP2.1 軟件運用BCC 模型對我國12個海島縣(區)的旅游效率進行計算,并將2001—2017 年劃分為2001—2006 年、2007—2012 年、2013—2017 年3 個時期,依此分析各海島縣(區)綜合效率、技術效率、規模效率的發展情況。

2.1 綜合效率方面

表1 顯示,僅有普陀的旅游綜合效率在3 個時期內均達到DEA 最優,長島在2007—2012 年和2013—2017 年兩個時期內達到DEA 最優,嵊泗在2013—2017 年間達到DEA 最優,其他海島縣(區)均沒有達到最優效果。其中崇明綜合效率在3 個時期內最低,分別為0.102、0.081、0.095,距離DEA 最優差距很大。說明大多數海島縣(區)投入的資源要素和技術仍然沒有得到充分利用,造成資源和技術的浪費。

表1 海島旅游效率測度結果

2.2 技術效率方面

從技術效率變化來看,2001—2006 年期間,普陀、玉環、洞頭、平潭、南澳5 個區域達到DEA 最優,占12 個海島縣(區) 的41.7 %;2007—2012 年期間長島、普陀、嵊泗和南澳4 個區域達到DEA 最優,占12 個海島縣(區)的33.3%;2013—2017 年期間,僅有長島、普陀和南澳達到DEA 最優,占12 個海島縣(區) 的25 %。說明在3 個時期內,僅有部分海島縣(區)旅游產業對技術運用能力較強,多數區域仍然要加強對先進技術的應用能力,提高先進技術的推廣成效。

2.3 規模效率方面

從規模效率變化來看,2001—2006 年期間僅有普陀達到規模效率最優,2007—2012 年和2013—2017 年兩個時期內,長島、普陀兩個區域達到規模效率最優水平。其他海島區域均沒有達到最優效果,說明多數海島旅游發展能力還沒有得到最大程度的發揮,資源要素投入與旅游活動生產規模不成正比。

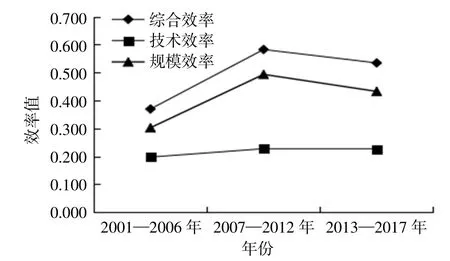

從2001—2017 年海島縣(區)旅游效率總體發展趨勢來看(圖2),海島旅游綜合效率水平較低,處于波動發展過程中,沒有達到DEA 最優水平,最大值為0.724,最小值為0.478,距離DEA最優水平還有較大差距。技術效率發展態勢稍有起伏,波動較為平緩,最大值為0.927,最小值為0.787。規模效率發展趨勢與綜合效率基本一致,波動明顯,發展水平比綜合效率稍強,最大值為0.791,最小值為0.531。

圖2 總體發展趨勢

總之,海島旅游效率總體狀況表現不佳,大部分區域處于低效率經營狀態。綜合效率、技術效率和規模效率具有明顯的波動特征,且基本處于DEA 無效率狀態。三者中,技術效率發展水平明顯高于綜合效率和規模效率,說明海島旅游效率發展主要是靠技術效率驅動,規模效率水平較低,說明要素投入并未產生相應的效率,海島旅游發展能力并未得到最大程度的發揮,導致海島綜合效率水平較低。

3 海島旅游效率空間格局特征

根據2001—2006 年、2007—2012 年、2013—2017 年3個時期綜合效率、技術效率、規模效率的平均值,運用赫芬達爾指數和變異系數刻畫海島旅游效率的空間特征。

3.1 總體差異較小

從HHI 趨勢圖可以看出,在2001—2006 年、2007—2012 年、2013—2017 年3 個時期,綜合效率、技術效率、規模效率HHI 的最大值分別為0.112、0.088、0.104,說明海島旅游效率區域差異表現平穩,沒有明顯的空間集中狀況出現。不過,在2007—2012 年期間,綜合效率和規模效率出現明顯的向上波動,說明在此時期內受2008 年全球金融危機影響,海島旅游產出效果地區間有所不同。技術效率走勢平滑,說明在研究期內,海島地區重視對先進技術的運用,地區間差異不大。

圖3 HHI 發展趨勢

3.2 相對差異明顯

從CV 趨勢圖可以看出,在2001—2006 年、2007—2012 年、2013—2017 年3 個時期,綜合效率和規模效率的相對差異明顯,相對差異最大值分別為0.582、0.493,最小值分別為0.369、0.302。說明海島縣(區)間資源要素配置差別較大,旅游投入發揮的程度不一,導致區域間綜合效率和規模效率有較大差異。其中普陀區保持DEA 最優效果,長島縣后來居上,在兩個時期內達到DEA 最優效果。說明普陀區資源要素投入能夠滿足旅游發展需求,技術運用能力強且穩定,產出效果保持最優狀態。而長島先進技術運用能力逐步達到DEA 最優狀態,資源要素投入滿足旅游發展需求的能力也達到DEA 最優狀態,產出效果越來越好。而崇明和平潭兩個區域長期處于低效率運行,投入產出效果較差。技術效率方面,各海島縣(區)存在差異,但是差異不突出,說明各海島縣(區)都非常重視對先進技術的運用,積極利用先進技術提高海島旅游管理水平。

3.3 空間類型

基于2001—2006 年、2007—2012 年、2013—2017 年3 個時期海島旅游綜合效率,采用聚類分析方法,將海島旅游效率分為高值區、較高區、較低區、低值區4 個空間類型(圖5),進一步總結海島旅游效率的空間格局分布特征。

圖4 CV 發展趨勢

圖5 海島旅游效率空間類型

由圖5 可以看出,2001—2006 年期間,高值區和較高區的海島數量有9 個,占總數的75 %;較低區和低值區的海島數量有3 個,占總數的25 %。2007—2012 年期間,高值區和較高區的海島數量有7 個,占總數的58.3 %;較低區和低值區的海島數量有5 個,占總數的41.7 %。2013—2017 年期間,高值區和較高區的海島數量有8 個,占總數的66.7 %;較低區和低值區的海島數量有4 個,占總數的33.3%。總體而言,長島、普陀、定海、嵊泗、玉環、洞頭6 個海島縣(區)長期處于高和較高值區域,說明這6 個海島縣(區)積極運用先進技術,旅游發展的資源要素投入能夠得到更大程度的發揮,產出效果優勢明顯。而長海、崇明、平潭、南澳在較長時期內處于較低值以下區域,主要在于這4 個海島縣(區)的資源投入要素發揮不足,未能滿足旅游發展的需要,雖然積極應用先進技術,但是產出效果依然較差。其他2 個海島縣(區)處于波動狀態。綜合來看,在較長的時期內,海島旅游綜合效率空間分布狀態較為穩定,總體發展比較平穩。

3.4 空間格局演化規律

馬爾科夫鏈表明事物的第n 次狀態僅與其前一次狀態即第n-1 次狀態有關,與以前的其他狀態都沒有關系。因此基于2001—2006 年、2007—2012 年、2013—2017 年3 個時期海島旅游效率的空間類型,以2001—2006 年為基期,構建2007—2012 年、2013—2017 年馬爾科夫轉移概率矩陣,探索海島旅游效率空間格局的演變規律。

從表2 可以得出海島旅游效率的動態變化情況。淤對角線上的數值并不完全大于非對角線上的數值,意味著海島旅游效率狀態有可能發生變化,4 種狀態之間有可能會發生轉移。于海島旅游效率狀態穩定性起伏較大,保持穩定的最高概率為100%,最小為0,說明海島旅游效率保持狀態波動起伏很大。盂4 種狀態之間轉移的最大概率為50 %,最小概率為20%。低值狀態保持穩定的可能性很大,向上轉移的可能性很小;較低值狀態則可能向兩側轉移,而且存在跨等級轉移的可能性,向下轉移概率達到50%,跨等級向上轉移概率也達到50%;較高值狀態存在向兩側轉移概率,向上、向下均達到42.9 %,越級轉移的概率較小;高值狀態向下轉移最大概率50%,最小概率20%,跨狀態轉移的可能性較小。榆對角線上的數值由不完全大于兩側數值發展到完全大于兩側數值,說明海島旅游效率狀態由不穩定趨向于穩定。

表2 海島旅游效率馬爾科夫轉移概率矩陣

總體來看,海島旅游效率狀態存在不穩定性,有可能發生轉移,但是狀態由不穩定趨向于穩定,而且穩定性逐步增強。特別是低值狀態保持穩定性概率最大,穩定在100%;較低、較高、高值狀態穩定性分別逐步增強到66.7%、100%、80%,說明海島旅游效率可能存在“貧困陷阱”和“俱樂部趨同”現象。

4 空間特征差異的影響因素

4.1 影響因素選取

海島旅游發展效率處于動態變化之中,其空間特征演變受到諸多因素影響。本文首先假定以下6 項指標作為影響因素:(1)經濟發展水平。海島開發建設依托于海島的經濟基礎,良好的經濟發展水平能夠為海島開發提供物質保障和資金支持,推動海島基礎設施建設與完善,采用海島人均GDP(PGDP)表示。(2)產業結構狀況。海島地區經濟生產方式比較單一,推動海島地區產業結構調整,提升海島旅游產業發展效率,有助于建設美麗、富饒、生態的現代化海島,用第三產業產值/GDP(stru)表示。(3)交通條件。交通狀況是旅游產業發展的必要條件,便捷的交通能夠促進旅游經濟發展,提升游客的旅游體驗質量,采用公路密度(tran)表征。(4)科技信息水平。海島一般都遠離大陸,運用先進技術能力有限。積極引進先進技術,能夠滿足游客需求,提升海島旅游管理水平,用郵電業務量占上一級城市區域比重(info)表示。(5)生態環境質量。海島地區良好的生態環境是發展旅游的基礎,對游客具有獨特的吸引力,采用空氣質量優良天數(envi) 表征。(6)城鎮化水平。海島城鎮化建設與旅游發展之間具有明顯的互動關系,城鎮化建設能夠推動海島地區基礎設施建設,為海島旅游經濟發展奠定基礎,用海島人口城鎮化水平(urba)表征。

4.2 回歸分析

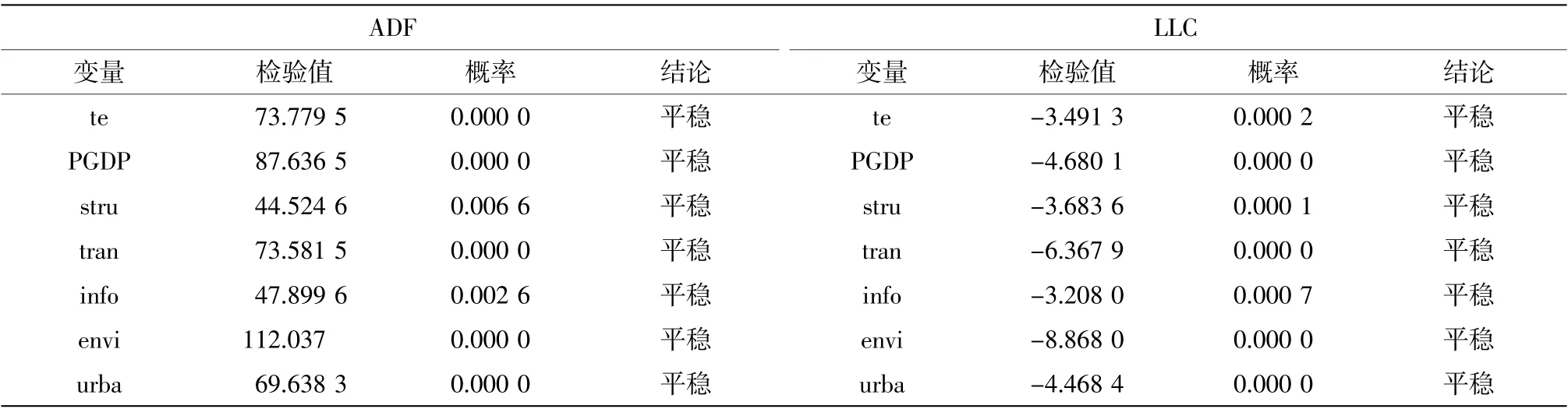

為了避免出現偽回歸現象,設定模型之前需要對面板數據進行穩定性檢驗。運用EVIEWS 軟件,將旅游綜合效率(te)作為因變量,6 個假定因素作為自變量,采用ADF 和LLC 兩種方法檢驗面板數據的穩定性。

由表3 可知,僅有envi 一項通過平穩性檢驗,說明數據序列不平穩。因此,需要面板數據進行差分處理,進一步檢驗其穩定性。

表3 面板數據平穩性檢驗

表4 一階差分單位根檢驗

由表5 可以看出,經過一階差分處理后,所有變量的概率值p 均小于0.01,拒絕原假設,不存在單位根,序列平穩,可以建立模型,進行回歸分析。繼續對數據進行基于回歸殘差的協整檢驗,確定模型的長期關系。經檢驗,殘差序列的ADF 和LLC 的p 值分別為0.030 5 和0.004 0,故在5%水平下,殘差不存在單位根,通過協整檢驗。因此,旅游效率各個自變量之間存在長期的協整關系,可以進行回歸分析。通過F 檢驗和LR 檢驗確定選擇固定效應模型還是混合橫截面模型。經檢驗,F 統計量和LR 的統計量的伴隨概率均為0.000 0,小于0.01,拒絕原假設,因此應建立固定效應模型。采用Hausman 檢驗后,旅游效率檢驗統計量為16.439 7,伴隨概率為0.011 6,確定建立隨機效應模型,回歸分析結果如表6 所示。

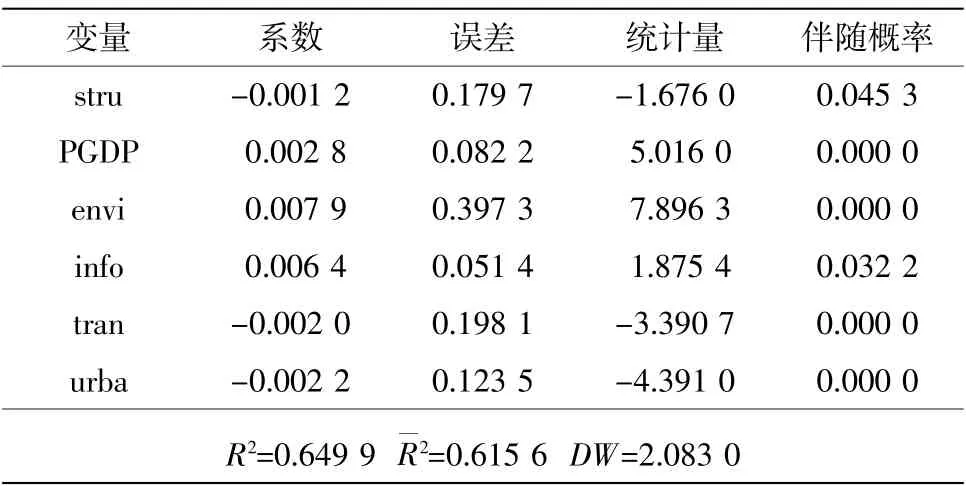

表5 影響因素估計結果

從表5 海島旅游效率影響因素估計結果來看,R2為0.649 9,調整后的R2為0.615 6,說明stru、PGDP、envi、info、tran、urba 等6 個變量能夠解釋旅游效率近61.56%的變化,回歸方程與數據變量具有較好的擬合度,也就是說解釋變量對被解釋變量具有較好的解釋能力。

旅游效率的估計結果顯示,經濟發展水平、生態環境質量、交通條件、城鎮化水平等4 個因素均通過1%的顯著性檢驗,產業結構狀況、科技信息水平兩個因素通過5%的顯著性檢驗,總體說明這6 個變量均對海島旅游效率發展起到顯著性的影響,是海島旅游效率空間格局演變發展的主要影響因素。從估計系數來看,經濟發展水平、生態環境質量、科技信息水平的系數顯著為正,說明這3 個因素對海島旅游效率的空間格局發展起到積極的推動作用。產業結構狀況、交通條件、城鎮化水平3個因素的系數顯著為負,說明這3 個因素是海島旅游效率空間格局演變的約束性因素。

4.3 影響因素分析

4.3.1 經濟發展水平

海島經濟發展水平是海島旅游發展的基石,為旅游經濟發展提供資金保障。良好的經濟發展水平,促進海島地區合理配置資源要素,加快應用先進技術,能夠推動海島地區基礎設施建設,完善旅游服務功能,擴大海島旅游品牌的知名度,提升海島旅游接待能力,滿足旅游者的多樣化需求,提高旅游者的旅游體驗質量。

4.3.2 生態環境質量

生態環境是海島旅游效率發展與提升的重要約束性因素。海島旅游經濟與生態環境之間既相互依存又相互影響,獨特的生態環境既是海島旅游的突出特色,又是海島旅游吸引力的重要組成部分。海島旅游產業的發展,促進了海島生態環境保護與管理水平的提升。良好的生態環境能夠促進海島旅游經濟發展,是海島旅游可持續發展的基本保障。

4.3.3 科技信息水平

先進的科學技術為旅游經濟發展插上了騰飛的翅膀,成為旅游產業發展的重要推動力。尤其是互聯網信息技術應用到旅游產業,推動了旅游業態創新發展。海島地區積極引進先進的科學技術,提高海島旅游管理的專業化水平,為旅游者提供及時準確地旅游服務。推進海島旅游產品創新,提升海島旅游產品的品質,提高旅游者的旅游體驗,促進海島旅游效率的提升。

4.3.4 產業結構狀況

海島地區產業結構轉型升級發展是當前面臨的重要任務。旅游產業與眾多產業具有較強的關聯性,成為海島地區產業結構轉型升級發展的重要著力點。海島地區發展旅游經濟具有得天獨厚的資源、文化、區位等方面的優勢,大力發展旅游產業為主的第三產業成為海島地級經濟轉型發展的重要途徑。應科學配置資源要素,合理開發海島旅游資源,凸顯旅游產業的帶動作用,推進海島旅游產業效率提升。

4.3.5 交通條件

交通條件是海島發展旅游產業的先決條件,便捷的交通條件對海島旅游開發、人才培養、資源配置、提升服務質量等方面具有重要的意義,也對海島地區空間經濟聯系產生非常重要的作用。具備跨海大橋、空運、海運等連通方式的海島具有明顯的交通區位優勢,能夠縮短旅游者的經濟距離和心理距離,更容易吸引外來投資,推動海島旅游產業發展,進而貼身海島旅游效率。

4.3.6 城鎮化水平

城鎮化建設能夠推動海島地區實現城鄉統籌發展,是建設現代化海島的重要形式。城鎮化建設過程能夠幫助合理配置資源要素,完善交通、景區、酒店、漁(農)家樂、游客服務中心、商業中心等服務設施,推動人口和產業實現空間集聚,促進旅游與漁農業、文化、產業、體育等產業深度融合,拓展海島旅游產業的發展空間。城鎮化推動旅游產業發展,為海島旅游效率提升提供支撐。

5 結論與討論

5.1 結論

借助DEA 模型測度12 個海島縣(區)的旅游效率,對海島旅游效率的空間格局演變進行刻畫,并通過EVIEWS 軟件分析海島旅游效率的影響因素。結果表明:(1)海島旅游效率綜合表現不佳,基本處于低效率經營狀態。綜合效率、技術效率和規模效率具有明顯的波動特征,且基本處于DEA無效率狀態。技術效率是海島旅游效率發展的主要驅動力,規模效率水平較低,海島旅游發展能力并未得到最大程度的發揮。普陀長期保持DEA 最優狀態,長島緊隨,其他區域均沒有完全達到DEA 最優效果,尤其是平潭和崇明表現相對較弱。(2)海島縣(區)之間旅游效率總體差異不大,相對差異明顯。長島、普陀、定海、嵊泗、玉環、洞頭等6 個海島縣(區)長期處于較高值區域,而長海、崇明、平潭、南澳在較長時期內處于較低以下區域,其他2 個海島縣(區) 處于波動狀態。海島旅游效率空間狀態存在不穩定性,有可能發生轉移,但是狀態由不穩定趨向于穩定,低值狀態保持100%的穩定性,其他3 種狀態穩定性逐步增強。(3)經濟發展水平、生態環境、科技信息水平的估計系數顯著為正,對海島旅游效率的發展起到積極的推動作用;產業結構、交通條件、城鎮化水平的估計系數顯著為負,是海島旅游效率發展的約束性因素。

5.2 討論

建設海洋強國是實現中國夢的重要組成部分,海島作為發展海洋經濟的橋頭堡,受到社會各界高度重視。旅游產業是海島經濟發展的重要支柱,海島旅游效率直接反映海島旅游經濟發展效果。海島旅游效率的產出指標不僅應該考慮旅游收入,也應該考慮精神、文化等方面指標,淡水供應、基礎設施承載力等因素也對海島旅游效率空間特征差異起到一定作用。若能綜合考慮充分體現海島特點的指標,能夠使得研究結果更為全面地反映海島旅游效率的實際情況,這也成為后續研究的重點。各海島縣(區)應立足本地區實際情況,合理配置旅游資源要素,提升海島旅游發展能力。加強海島生態環境保護,積極引進新能源、新技術,建設生態型海島。優化海島產業空間布局,大力發展以旅游產業為龍頭的第三產業,促進海島經濟實現轉型發展,建設富裕型海島。加強海島地區基礎設施建設,推進海島城鎮化進程,完善公共服務體系,利用先進技術提升海島旅游管理水平,建設現代化海島。