錢塘江河口潮波特性變化及原因剖析

金桂中,曾劍,唐子文,胡成飛

(1.浙江省紹興市上虞區上浦閘管理局,浙江 紹興 312351;2.浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020)

入海河口的潮波特性受外海潮汐、上游徑流、河床地形、風力風向、河床摩阻等自然因素及人類活動的共同作用,水動力變化過程比一般的內陸河流更加復雜(Cai et al,2018a;Ralston et al,2019;Cai et al,2018b;李薇等,2018)。近年來,隨著全球氣候變暖、海平面上升、集中暴雨多發,以及人類活動的加劇,尤其是河口地區的圍墾工程建設,潮波特性出現了趨勢性的變化(張錦文等,2000;張蔚等,2010;郭磊城等,2017;袁小婷等,2019)。潮波特性的變化直接關系到河口水流結構和水沙條件的調整,進而影響河口生態環境和資源的開發利用(Wang et al,2018),因此,備受工程學界與水文學界的關注(Cai et al,2018c;Cheng et al,2018)。

針對河口的潮波特性變化及其原因,國內外已有眾多學者開展了研究工作。Yu 等(2013)采用數學模型計算分析了海平面上升引起的東中國海潮波的變化。Evelpidou 等(2012)研究了海平面上升對潮波變形的影響,海平面上升導致近岸地貌的演變,進而通過淺水地形的相對水深變化引起了潮波變形的變化。Jay 等(2015)采用小波分析方法分析了哥倫比亞河口的潮汐變化特征,探討了徑流的影響。莫丹鋒(2013)分析了上海沿海潮汐變化趨勢,研究得出上海沿海潮汐主要受海平面上升、上游洪水等因素影響。Zhang 等(2010)研究了珠江口大規模采砂后地形變化對潮汐特征的影響,一方面河口納潮量增加,增強了潮汐上溯能力,潮差增大,另一方面由于水深增加,減小了底摩擦,從而導致漲潮歷時增加。Gao 等(2014)基于數學模型研究了膠州灣大面積圍墾對海域潮汐特征的影響,結果表明圍墾工程加強了該海域的潮汐不對稱性。Suh 等(2014)基于實測資料和數學模型研究了韓國仁川港附近海堤建設及圍墾等人類活動對海域潮汐特征的影響,結果表明圍墾等人類活動改變了海域的潮汐性質,由“落潮主導”轉變為“漲潮主導”。

錢塘江河口是世界上典型的強潮河口,潮強流急,泥沙易沖易淤,河床沖淤劇烈,主槽擺動頻繁,并且存在聞名中外的涌潮。同時,該河口也是受人類活動影響較大的河口之一,為治理河口實施了大規模的治江縮窄工程,河道寬度縮窄了(1/2)~(3/4)。尤愛菊等(2010)、韓曾萃等(2003)曾分析了錢塘江河口潮位的變化以及對治江縮窄的響應。

本文在前人研究成果的基礎上,采用小波分析方法通過系統整理和分析錢塘江河口多年水文資料,研究了該河口潮波特性的變化規律,探討大規模治江縮窄工程和徑流變化對潮波特性的影響,以期掌握錢塘江河口潮波特性的響應機制,為河口的下階段治理提供技術支撐。

1 基本資料與處理方法

用于潮波特性分析的基本資料是錢塘江河口設有的閘口、七堡、倉前、鹽官、澉浦和乍浦共6 個長期潮位站的觀測數據。各潮位站所在位置見圖1。

圖1 錢塘江河口潮位站分布及治江縮窄工程進展圖

其中,閘口、七堡兩站代表河口上段,倉前、鹽官兩站代表河口中段,澉浦和乍浦兩站代表河口下段。上述6 個潮位站擁有連續65 年(1953—2017 年)的年平均高潮位、年平均低潮位、年平均潮差,以及年平均漲潮歷時等時間連續資料。此外,為了討論潮波變形的相關影響要素,還收集和整理了相應時間段的錢塘江河口徑流及治江縮窄工程的圍涂資料。

利用小波分析法處理上述6 個潮位站潮波特征值的時間序列,分析其變化規律。首先對潮波特征值時間序列數據進行標準化處理,將實測時間序列轉換為標準化時間序列。然后,通過多次試驗對比,選用對潮波特征值序列分解重構效果較好的Daubechies 小波系中的db5 小波對時間序列進行4級快速小波分解,對相應的低頻序列進行單支重構,得到重構后的各站潮波特征值的低頻序列。最后,對低頻序列進行趨勢性分析。

2 錢塘江河口潮波變化趨勢

2.1 年平均高、低潮位及潮差的沿程變化

圖2 是1953 年與2017 年錢塘江河口6 個潮位站的年平均高潮位、年平均低潮位的沿程分布情況。由于河口環境發生了較大的改變,使得無論是高潮位還是低潮位都有不同程度的抬升,各潮位站的高、低潮位的抬升幅度見表1。

圖2 錢塘江河口年平均高、低潮位沿程變化(1953 年和2017 年)

表1 沿程各觀測站點年均高、低潮位的抬升幅度(1953 年和2017 年)

高潮位時,河口下段的乍浦站水位抬升幅度最大,超過0.70 m,沿河口向上游水位抬升幅度逐漸減小,至閘口站抬升幅度約為0.40 m 左右。低潮位時,河口下段的澉浦和乍浦站的水位抬升不明顯,甚至有下降的傾向,而在河口中段的鹽官站水位抬升幅度達到最大,超過1.60 m,相鄰的倉前站水位抬升幅度也達到0.70 m 以上,在七堡和閘口站的河口上段水位抬升幅度相對較小,約為0.20 m左右。

圖3 為1953 年與2017 年錢塘江河口沿程各站年平均潮差變化幅度的比較。由圖可知,錢塘江河口沿程各站的年平均潮差,在不同河段呈現不同的變化。近65 年來,河口下段的澉浦和乍浦站潮差增大了0.60 耀0.80 m;上段的閘口和七堡站潮差增大了0.20 m;而中段倉前及鹽官站由于年平均低潮位的抬升幅度遠大于年平均高潮位的抬升,因此該河段的潮差在減小,倉前及鹽官站潮差分別減小了0.26 m 及1.00 m。

圖3 錢塘江河口沿程年平均潮差變化(1953 年和2017 年)

2.2 年平均高、低潮位的年際變化

圖4 和圖5 分別為錢塘江河口各站的年平均高潮位和年平均低潮位隨年份的變化圖。由圖4 可知,1953—2017 年,錢塘江河口的年平均高潮位顯示出抬升的趨勢,各站抬升幅度不同,且抬升的過程存在明顯的差異。河口上段的閘口、七堡兩站年平均高潮位隨時間表現出非常相似的波動式抬升過程。兩次較明顯的抬升過程,分別發生在1953—1972 年和1982—1999 年期間,抬升幅度分別為0.30 m 和0.20 m。其后,兩站的高潮位基本平穩。河口中段的倉前、鹽官兩站年平均高潮位第一次抬升與閘口、七堡站的第一次抬升幾乎同步,抬升幅度略小。但1982—2017 年,兩站的年平均高潮位呈現持續抬升的現象,在1982—2017 年間,兩站分別抬升了0.30 m 和0.50 m。河口下段的澉浦、乍浦兩站年平均高潮位自20 世紀60 年代中期以來,一直以大約1.1 cm/a 的速度持續抬升,盡管抬升過程中亦出現波動,但是波動情況與上游河段的波動截然不同,這表明在上、下河段高潮位抬升過程中的主要影響要素存在差異。

圖4 各站年平均高潮位趨勢圖

圖5 各站年平均低潮位趨勢圖

由圖5 可知,錢塘江河口各站的年平均低潮位也隨時間呈現出不同的變化特征。河口上段的閘口、七堡兩站的年平均低潮位在1953—1982 年期間,呈現與年平均高潮位同樣的變化趨勢,出現一次較大抬升與降低的過程,抬升幅度達0.40 m。之后,兩站的低潮位基本趨于平穩。河口中段的倉前、鹽官兩站年平均低潮位在抬升過程中存在年際波動,波峰與波谷分別位于1973 年和1999 年,而1999 年以后,兩站呈加速抬升的趨勢。在河口下段的澉浦與乍浦兩站雖然分別呈抬升或下降的趨勢,但變幅不大,1953—2017 年,澉浦低潮位僅抬升了約0.05 m,而乍浦的低潮位則下降了0.10 m。

2.3 年平均潮時的年際變化

圖6 為錢塘江河口各站1957—2017 年的年平均漲潮歷時隨時間的變化趨勢,表2 為這60 年來各站漲潮歷時的變化幅度。由圖表可知,錢塘江河口的年平均漲潮歷時除乍浦外均出現較明顯地縮短,縮短幅度為20 耀40 min,年均縮短約0.5 min。閘口站盡管在1957—1972 年期間年平均漲潮歷時略有增長,但隨后反轉為縮短,近年呈現出相對穩定的微縮短趨勢。澉浦站的年平均漲潮歷時隨時間的變化類似于閘口站,1957—1972 年期間略有微幅增長,隨后持續縮短,由20 世紀70 年代的5 頤32 縮短到如今的4頤56。而乍浦的年平均漲潮歷時卻略有增長,增幅約10 min。

圖6 年平均漲潮歷時趨勢圖

表2 沿程各站漲潮歷時的變化

2.4 年平均潮差的變化周期

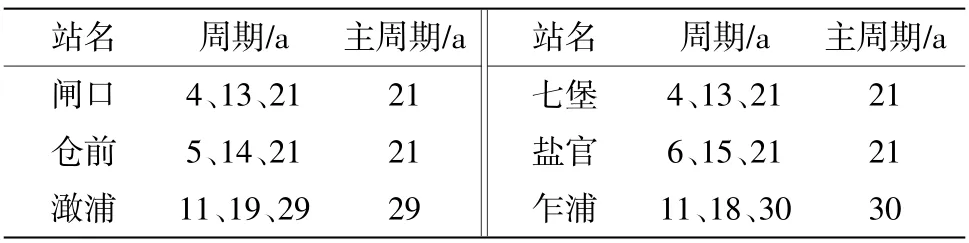

無論是年平均高潮位還是低潮位都表現出隨時間波動的周期性特征,并且河口上、下段潮波變化的規律存在差異。為了解該河口潮波周期變化的特點,通過小波分析法的分解和低頻重構,獲得表3所示各站潮差的變化周期。

表3 各站年平均潮差的周期成分

表3 顯示錢塘江河口上、下段潮波變化的主周期明顯不同,河口上、中段的閘口、鹽官等站年平均潮差主周期均為21 a,而河口下段的澉浦和乍浦站主周期為30 a 左右。為此,對比了錢塘河口年平均徑流量的周期變化,發現65 a 以來錢塘江河口徑流量的變化周期也為21 a(曾劍等,2010),這正與河口上、中段的閘口、鹽官等站的主周期相一致;而河口下段的澉浦、乍浦站潮波具有11 a、18 耀19 a 以及29 耀30 a 的變化周期,這恰好又與外海潮汐的11.1 a、18.6 a、29.9 a 的變化周期相互吻合。由此可見,鹽官站以上河段的潮波受上游徑流的影響較大,澉浦站以下河段的潮波受外海潮波的影響較大。

3 影響因素分析

河口區潮波變化的影響因素有很多,如外海潮波系統變化、海平面上升、河床沖淤變化、治江縮窄和涉水工程建設等氣象變化、徑流和人類活動。其中,海平面上升對杭州灣潮汐特征的影響,潘存鴻等(2019)已開展過相關研究,本文不做贅述。河床沖淤變化則與治江縮窄工程和徑流變化息息相關,因此本文在前人研究成果的基礎上,重點探討治江縮窄工程及徑流變化對錢塘江河口潮波特性變化的影響。

3.1 治江縮窄工程的影響

錢塘江河口劇烈的河床變化、頻繁的主槽擺動、漲坍無常的兩側岸灘給防洪御潮以及淡水、航運、灘涂等資源的開發利用帶來極大的困難。為了減弱上述不利因素,20 世紀60 年代初明確了減少進潮量、加大徑流與潮流比值的治理原則,制訂了全線縮窄江道的整治規劃方案。該方案的主要工程措施是乘淤漲高灘的時機分片分期筑堤圍涂,逐漸達到規劃堤線,至2017 年底,錢塘江河口浙江水域共圍涂面積1 305 km2。治江縮窄工程進展如圖1所示,從中可知,該工程總體上由閘口開始自上而下逐步推進。20 世紀60 年代前,錢塘江河口僅有閘口—七堡河段的零星圍涂。20 世紀60—70 年代為大規模圍涂期,共圍550 km2,主要集中在七堡—鹽官河段以及曹娥江口門附近。20 世紀80—90 年代,圍涂重點在鹽官—澉浦間的尖山河段。進入21 世紀,圍涂重點逐步下移至澉浦以下河段。治江縮窄后,閘口斷面河寬由1.2 km 縮窄至0.9 km,鹽官斷面由11.9 km 縮窄至2.8 km,澉浦斷面由20.6 km 縮窄至16.5 km ,如表4 所示,其中,倉前—鹽官河段的河寬縮窄幅度最大,縮窄了3/4。

表4 錢塘江河口治江縮窄前后河寬變化(km)

治江縮窄工程改變了錢塘江河口平面形態,必然引起江道地形、水流運動等河口環境的相應調整,主要體現為以下3 點:淤隨著圍涂面積的增加,河口水域面積、河床容積不斷減小,特別是鹽官—澉浦河段淤積幅度最大;于河口上、中段河道寬度大幅度縮窄,河流特性增強;盂從時間上看,治江縮窄工程自上向下逐年實施,對不同河段產生的影響具有時間的特征。

為了分析潮波特性對治江縮窄工程的響應關系,點繪了低頻重構的高潮位、低潮位、潮差以及漲潮歷時與圍涂累計面積的時序關系。結果表明:低頻重構的高潮位、漲潮歷時與圍涂累計面積具有良好的相關性,如圖7、圖8 及表5 所示,相關系數在0.8 以上,圍涂面積越大高潮位抬升越高,漲潮歷時縮短越多,而且越往下游其相關性越好;而低潮位、潮差與圍涂累計面積的相關性,不同河段存在差異,其中,河口下段兩者具有良好的相關性,而上、中段兩者相關性不明顯,其原因分析如下。

圖7 低頻重構高潮位與圍墾面積的關系

圖8 低頻重構漲潮歷時與圍墾面積的關系

表5 沿程各站高潮位、漲潮歷時與圍涂面積的相關系數

(1)河口下段的潮波特性響應關系

錢塘江河口治江縮窄工程主要集中在澉浦以上河段。江道縮窄后,一方面引起縮窄段下游河床淤積,河道容積減少,致使水深較淺的淤積區低潮位抬高,潮波變形加劇,漲潮歷時縮短,淺水效應增強;另一方面促進了潮波能量集中,加劇潮波反射,導致低潮位降低、高潮位抬高,潮差增大。兩者綜合結果,錢塘江河口治江縮窄造成河口下段的高潮位抬高,潮差增大,澉浦低潮位抬升,漲潮歷時縮短。這種響應關系隨著圍涂面積的增大愈加顯著,致使河口下段的澉浦、乍浦兩站高潮位、潮差與圍涂累計面積的相關系數高達0.99。

(2)河口上、中段的潮波特性響應關系

河口上、中河段,潮波特性的變化不僅與圍涂面積有關,還與治江縮窄工程的位置及其進展過程有關;此外,由于該河段的徑流與潮流比值較大,與徑流大小也有密切關系。因此,鹽官站以上河段的潮波特性變化受到多要素影響,與圍涂累積面積的單要素相關性略差。

河口上、中段的高潮位和漲潮歷時,一方面受制于下游側的澉浦高潮位的持續抬高,漲潮歷時的持續縮短;另一方面,治江縮窄工程使得河口上、中段河道寬度大幅度減小,納潮量減少,河流特性增強。根據質量守恒定理,在相同的徑流量的情況下,河道寬度縮窄后假若流速不變,則需增加水深,水位抬升,但在通常情況下,河寬縮窄將同時導致水位抬升和水流速度增強。綜合兩者結果,錢塘江河口治江縮窄造成河口上、中段的高潮位抬高,漲潮歷時縮短。而河口上、中段的低潮位,與圍涂累計面積相關性較差,可見治江縮窄不是造成低潮位變化的主要因素。其變化主要受制于徑流的豐枯變化及其引起的河床沖淤等因素。

由上可知,錢塘江河口的治江縮窄工程加劇了河口下段的潮波變形和潮波反射,增強了河口上、中段的河流特性,導致高潮位抬升、漲潮歷時縮短,是造成潮波特性變化的主要原因。

3.2 上游徑流的影響

河口的水流結構由徑流與潮流兩部分組成,徑流的變化直接影響徑、潮流力量的對比。上游徑流量大,則漲潮量減少,漲潮歷時縮短,落潮歷時延長,落潮量增加;徑流量小,則漲潮流量增加,漲潮歷時延長。徑流的大小對潮波的影響體現在流速和潮位兩個方面,而流速的改變自然會導致輸沙、河床地形的變化。錢塘江上游徑流變化的影響主要表現為以下兩個方面:

(1)徑流大小直接影響河口水位的高低。在鹽官站以上河段,徑流大時河槽容積內水量增多,水位抬高;徑流小時河槽容積內水量減少,水位降低。上游徑流的影響在錢塘江河口表現如圖7 所示。閘口、七堡、倉前、鹽官等站高潮位的直線抬升過程之上,疊加了與徑流變化周期相一致的波動過程。此外,河寬縮窄使得徑流強度相對增強,提高了徑流與潮流的比值,使得漲潮歷時縮短、進潮量減少。

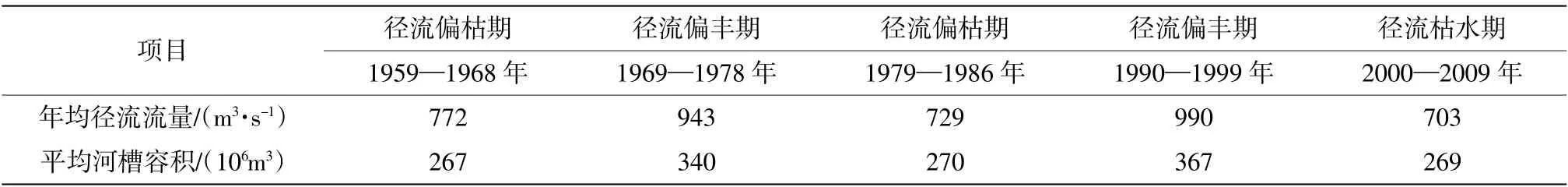

(2)通過輸沙、河床地形的變化間接導致潮波特性的變化。錢塘江河口縱向上存在龐大的水下沙坎。在徑流和潮流的交互作用區,因河床寬廣、易沖易淤的河床質、強勁多變的雙向水流等原因導致泥沙輸移復雜,河床沖淤劇烈,主槽擺動頻繁(曾劍等,2010)。在該河口潮流傾向于將口門外泥沙帶入口門內,徑流則傾向于將口門內泥沙帶出口門,在徑流與潮流的拉鋸式力量對峙之下這種輸沙規律造就了錢塘江河口河床沖淤變化的動態平衡。表6 列出了年均徑流量及閘口至鹽官河段各統計期內平均高潮位下河槽容積的均值變化。由表可知,徑流量的周期性變化顯著影響了年際間的河床沖淤。枯水期,河床淤積,河槽容積縮小;豐水期,河床沖刷,河槽容積擴大。地形地貌的調整勢必影響到潮波特性的變化。以七堡站為例,其年平均低潮位、潮差與年均徑流量的關系如圖9 所示,可見潮差與徑流量呈正相關,即徑流量增大,潮差增大,而低水位與徑流量呈負相關,即徑流量增大,低水位下降。因此,徑流量大小變化正是通過流速變化改變河床地形而間接影響潮波特性。

表6 徑流偏豐期與偏枯期的河槽容積變化

圖9 七堡站年平均低潮位和潮差與年均徑流量的關系

4 結語

本文利用小波分析方法研究了錢塘江河口潮波特性的長期時空變化規律,并結合錢塘江河口治江縮窄工程和上游徑流變化,探討了錢塘江河口潮波特性變化的原因。自1953 年以來,錢塘江河口呈現出高潮位顯著抬升,漲潮歷時縮短,低潮位在河口上段略有抬高、中段大幅抬升、下段變化不大的趨勢。河口各測站之間的潮波特性變化除了顯示出空間上的差異外,隨時間變化也明顯不同,這是因為不同河段的主導動力要素相互異同,反映了不同階段治江縮窄工程的歷史過程。錢塘江河口的治江縮窄工程加劇了河口下段的潮波變形和潮波反射,增強了河口上、中段的河流特性,導致高潮位抬升、漲潮歷時縮短,是造成潮波特性變化的主要原因。此外,在河口上、中段,徑流與潮流力量對比中的徑流影響不容忽視,徑流除了直接影響潮位變化外,還通過流速變化改變河床地形而間接影響河口潮波特性。

隨著錢塘江河口治江縮窄工程的完成,河口環境及潮波特性將會在數年后達到新的動態平衡狀態。然而,近年由于全球氣候變暖所導致的海平面上升、降水格局的改變,特大洪水、強風暴的出現概率都大幅提高。這些要素在今后的錢塘江河口治理中應引起足夠的重視。