鎮江:讓村醫事業有吸引力

于海軍

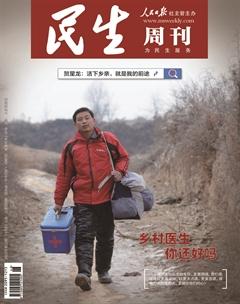

鄉村醫生作為最基層的醫療衛生工作者,是農村醫療衛生服務的重要力量,承擔著維護廣大農村居民健康的重要職責。近些年,村醫隊伍老化、業務能力良莠不齊、缺少新鮮血液注入等問題在一些地區普遍存在。

如何補齊短板、穩住鄉村醫生隊伍,關系到農村百姓的安全感和獲得感。2014年12月,習近平總書記到江蘇鎮江視察時,在了解農村醫療衛生事業發展和村民看病就醫情況時強調:“沒有全民健康,就沒有全面小康。”

近些年,鎮江市委、市政府牢記總書記囑托,作為全國醫改的樣板區,鎮江不斷探索,著力緩解基層衛生人才特別是鄉村醫生短缺的突出矛盾,結合當地實際,創新基層衛生人才培養和使用機制,取得諸多成效,鄉村醫生和百姓的幸福感不斷增強。

村醫招聘開先河

讓醫生留在鄉村不是一件簡單的事情,鎮江市衛健委基層處處長謝旭東表示,鎮江部分地區早些年還存在鄉村診室臨時借用農戶住房的情況。

除了硬件設置落后,軟件也滿足不了患者就醫需求,無論是鄉村醫生的數量還是服務質量都存在明顯短板。

基于這種情況,早在2011年,鎮江就決定開展村衛生室標準化建設。2012年,全面開展加強鄉村醫生隊伍建設,并提出用兩年時間將村衛生室提檔升級。無論是建筑面積、設施設備升級,還是人員隊伍建設,鎮江做得早,標準也較其他地區高。

王為保是句容市郭莊中心衛生院孔塘社區服務站的醫生,10余年的村醫工作讓他在忙碌中找到快樂,“這些年鄉村醫療衛生條件得到極大改善,黨和政府越來越重視農村群眾和我們醫務工作者,我們為鄉村患者服務也有了激情,苦點累點都不算什么。”

王為保說,身邊有很多和自己一樣的鄉村醫生選擇留在基層,服務百姓。一方面,得益于鄉村醫療條件的逐步改善;另一方面,鄉村醫生待遇水平不斷提高,職業晉升空間不斷拓寬。以往農村留不住醫生的難題,在當地政府的不斷努力下逐漸得到破解。

鎮江市首開村醫招聘先河,旨在解決鄉村醫生留不住的難題。

針對鄉村醫生年齡結構老化、青黃不接的現狀,鎮江一方面要求各地在已核定編制的基礎上,增加鄉鎮衛生院編制總額,新增編制主要用于公開招聘取得執業(助理)醫師資格的專業技術人員,用于下派充實村衛生室技術力量;另一方面,鄉鎮衛生院選派具備執業助理醫師以上資格的人員到村衛生室執業。

為穩妥開展人員招聘工作,鎮江市衛生、人社和編制管理部門開展村衛生室醫務人員招聘工作。招聘對象包括鄉村醫生、鄉鎮衛生院合同制人員和應屆大學畢業生三類人群,鄉村醫生需取得鄉鎮執業助理醫師及以上資格,男45周歲、女40周歲以下均可報名。

謝旭東介紹,為保證招聘工作公平、公正和公開,當地委托國家醫學考試中心負責筆試試卷的命題、審題、組卷、審卷、印制、分裝、押運、閱卷和成績公布工作,委托江蘇省農村衛生協會負責面試試題的命題工作,面試考官由江蘇省農村衛生協會組織,具體人員由農村衛生協會的專家、醫學高等院校的教授、縣區衛生局局長和鄉鎮衛生院院長組成。

不僅如此,當地還通過組織集中培訓、業務學習和村醫例會等多種形式,增強村衛生室服務人員理論水平和業務能力,鄉村醫生每年參加培訓的天數均在兩周以上。

通過制定培訓計劃,出臺優惠政策,鼓勵在崗鄉村醫生參加中專學歷補償教育和鄉鎮(助理)執業醫師考試。

這些惠醫利醫的政策舉措背后,都是鎮江在留住鄉村醫生方面所做的努力和嘗試。

強化改革創新

近些年,鎮江不斷強化改革創新,在落實村醫補助政策方面,規定在崗鄉村醫生收入主要由基本生活定額補助、基本公共衛生服務補助、基本醫療服務收入三部分構成。基本醫療服務收入和基本公共衛生服務項目補助經費與服務數量、質量和群眾滿意度直接掛鉤,做到多勞多得、優績優酬。2013年,鎮江市鄉村醫生年平均收入3.2萬元,最低2.5萬元,最高5萬元以上。2019年,人均收入已達6萬元左右。

鎮江通過放寬鄉村醫生養老保險參保年齡,鎮財政、村集體和個人合理分擔的形式解決在崗鄉村醫生養老保險,符合條件的在崗鄉村醫生全部參加企業職工養老保險。同時,通過最低生活補助加工齡補貼或享受村級副職干部生活待遇的方式,妥善解決離崗鄉村醫生養老保障。

鎮江一方面通過“鎮村一體化”管理,由衛生院下派醫務人員充實村衛生室人員力量;另一方面,積極開展村衛生室醫生招聘,不斷充實村衛生室人員隊伍。

謝旭東介紹,近些年農民就醫環境得到極大改善。截至2013年底,鎮江318個村衛生室全部完成標準化建設任務,村衛生室標準化建設達標率達100%。新建村衛生室用房面積達到200平方米,改擴建村衛生室用房面積不低于120平方米,近乎“拷貝”的硬件條件,使全市村衛生室整體劃一,居民在不同的村能享受到一樣的診療服務環境。

值得注意的是,鎮江開展的增核衛生院編制和招聘醫務人員到村衛生室工作,極大地穩定了鄉村醫生隊伍。在招聘過程中,當地適當放寬鄉村醫生的報名條件,讓部分鄉村醫生可以通過招聘考試進入事業編制,既解決了部分鄉村醫生身份問題,又激發了年輕鄉村醫生學習和工作的積極性。

鎮江還建立村衛生室服務新模式。鄉村醫生待遇與醫療收入脫鉤,鄉村醫生的醫療服務行為日趨規范,輸液率和抗生素使用率不斷下降,醫療安全得到加強。熟悉鄉情的鄉村醫生主動與農村居民簽訂健康服務協議,與農村居民建立相對固定、和諧的“熟人式醫療保健關系”,極大地推動了基層首診、分級醫療服務模式的形成。

定向培養醫學生

“多數村醫都是上世紀70年代末、80年代初培養出來的,也就是早期所說的赤腳醫生。一部分人選擇去了基層,經過全日制中專培養的只占小部分。” 謝旭東說,后來,哪怕是中專畢業的都去了較好的醫療機構,最不好也去了鄉鎮衛生院。

鄉村公共衛生體系建設,是實施鄉村振興戰略的關鍵一環。為構建穩定的鄉村醫生隊伍,提高村衛生室服務能力和水平,鎮江一方面通過“鎮村一體化”管理,由衛生院下派醫務人員充實村衛生室人員力量;另一方面,積極開展村衛生室醫生招聘,不斷充實村衛生室人員隊伍。

近些年,江蘇省一直鼓勵有條件的地區明確農村訂單定向醫學生“參加公開招聘、定向招聘進編”“設立地方獎助學金”“到基層就業給予地方財政一次性補助”等優惠政策,以吸引更多優秀的本地高中生填報農村訂單定向免費培養志愿。同時,要求有條件的地區拿出一定數量的編制內崗位,在農村訂單定向醫學生畢業時對他們進行定向招聘。

近些年,江蘇省積極開展農村訂單定向醫學生免費培養工作,不斷擴大農村訂單定向醫學生免費培養規模。2018年,農村訂單定向醫學生免費培養招生比2017年招生計劃增加35%。

在江蘇,農村訂單定向醫學生在校期間免學費、住宿費,并補助生活費。畢業后,在基層醫療衛生崗位就業并至少服務滿一定期限。農村訂單定向醫學生在協議規定的服務期內,原則上不得流動。不少農村學生看中入學就有穩定飯碗這一點,報名也很踴躍。

近些年,鎮江積極落實江蘇省相關政策,開展農村訂單定向醫學生免費培養,培養“留得住、用得上、干得好”的基層實用人才,為基層衛生事業發展提供技術和人才保障。這不僅是緩解基層醫療衛生機構人才缺乏局面的有效舉措,也是為鄉村兩級醫療衛生機構逐步補充人員的重要渠道。