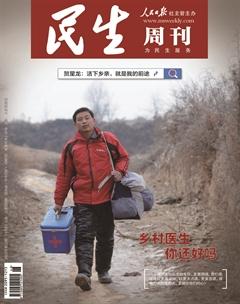

復興基金開展村醫健康扶貧

鄭智維

10月27日,安徽省六安市金寨縣古碑鎮水坪村村醫葛德福,來到廣東佛山禪城中心醫院,參加由上海復星公益基金會免費提供的村醫進修培訓。

2017年12月,復星基金會等單位啟動鄉村醫生健康扶貧項目,圍繞守護、賦能與激勵3個核心方向,開展村醫守護工程。

除了優秀村醫推選,“守護”的內容還包括村醫保障工程(專業培訓+保險贈送)、慢病簽約管理獎勵(現為龍門夢想計劃)、貧困大病患者救助、智慧衛生室建設等。

截至今年10月,復星基金會鄉村醫生項目已覆蓋15個省(自治區、直轄市)、70個國家級貧困縣,守護近2.2萬名鄉村醫生,惠及近300萬戶貧困家庭。

復星基金會鄉村醫生項目每年為10名暖心村醫、10名暖心院長提供免費進修學習交流的機會。作為今年的暖心村醫,葛德福等參加了由復星基金會提供的第三批村醫進修培訓。

生存,一個急切而現實的需求

患有白血病,葛德福承受著化療的痛苦,卻依然堅守崗位,為村民看病。

端坐在干凈整潔的就診臺前,葛德福耐心地詢問著病人的病情。因為身體虛弱,雖然是炎熱的夏季,他還穿著厚厚的衣服。

這是復星基金會駐點金寨縣隊員胡浩對葛德福的第一印象。

他所在的水坪村,由33個村民組組成,有3000多名村民。村衛生室距離最遠的村民組大概15公里,山路步行需要一個小時。

1979年,高中畢業的葛德福主動跟村里申請學醫,并被推薦到古碑區醫院進行全科醫生的學習。20歲那年,他回到村里當起了赤腳醫生,一干就是39年。

葛德福回憶,就醫難曾困擾這個大別山深處的鄉村長達幾十年。早年間,水坪村的老百姓看病,需要夜里出發,徒步20多里山路趕到衛生室,如果白天出發,天黑前就無法回來。

如今,水坪村衛生室有3名村醫。除本村的基本醫療外,他們還承擔著3000多名村民的公共衛生、家庭醫生簽約服務及健康扶貧等一系列工作。

除59歲的葛德福外,另兩位村醫年齡也已接近45歲。“原來有5位村醫,有兩位迫于家庭負擔重退出了,如今在外地打工。”談及村醫的流失,葛德福說。

自2017年底發起鄉村醫生健康扶貧項目以來,復星基金會在全國70個國家級貧困縣開展立體幫扶,先后派出駐點扶貧隊員152人次。

“由政府統一修繕,衛生室外觀十分整潔。”這是復星駐點扶貧隊隊員譚政希第一次拜訪當地村醫時的感受。

然而,隨著不斷走訪,他了解到:“村醫這個群體的特殊性在于,他們不同于鄉村老師或者獸醫,好像是被遺忘的一個群體。”

有的老村醫做了幾十年,有的是父輩傳授技藝接著做的,有的是老師轉行的,但不管以何種身份進入村醫這個職業,目前他們都有一個急切而現實的需求——生存!

靠情懷堅守

曾連續兩年在云南大理州永平縣、迪慶州德欽縣參加駐點幫扶工作,復星員工郭帥先后接觸過大約200名村醫。

談及村醫形象時,他說,學歷低、年齡大是村醫群體最突出的特點。

以69個駐點縣的9982間村衛生室、20472名鄉村醫生為樣本,復星基金會項目方曾做過一次深入調研。

調研數據顯示,60%以上的村醫年齡在45歲以上,相對年齡結構偏大;村醫中專文化及以下占總體的85.85%,大專及以上文化程度僅占14.15%。

與此同時,大部分鄉村醫生僅持有縣衛健系統發放的鄉村醫生執業資格證書,少數人持有國家統考的執業(助理)醫師資格證。

截至2019年底,執業(助理)醫師1795人,擁有縣級鄉村醫生資格證的有20277人,分別約占樣本庫人數的8.77%、91.23%。

村醫穩,農村醫療衛生才能穩。據復星基金會估計,全國共有約150萬名村醫,肩負著服務6.7億村民的重任。

一個客觀的現實是,很多村醫靠情懷堅守,有知識的年輕人不愿意留在鄉村。

復星基金會秘書長張翼飛給出一個悲觀的判斷:鄉村醫生肯定是會慢慢消亡的,也許40年,也許50年。

“多數村醫崗位收入偏低。”郭帥說,迫于生計,很多村醫除了行醫,脫下白大褂后,還要下田干活或從事其他副業。

針對鄉村醫生面臨的基本問題,復星基金會在項目縣進行了資金、物質層面的幫扶。

截至7月31日,基金會已為村醫贈送41671份意外和重疾保險,累計總賠付額超過45億元;完成298間村智慧衛生室升級改造,捐贈相關設備、藥品600余萬元;在32個縣發放共計637.2萬元的慢病簽約管理獎勵基金。

目前最好的解決方案

作為今年的暖心村醫,葛德福獲得由復星基金會幫扶的3萬元獎金和價值兩萬元的培訓課程。

過去幾年間,健康扶貧將力量集中在大病救助方面,而對提供農村基層醫療衛生服務保障的人員本身投入較少。比起當下的困難,葛德福更擔心未來的養老問題。

因為村醫沒有編制,退休后缺乏制度性保障。“村里一位從醫40多年的醫生,退休后每個月只能領到500多元,連基本的生活所需都不夠。 ”

采訪中,葛德福反復強調,“縣里對我們村醫很重視、很關心,從2018年起,金寨縣為村醫每年繳納3000元養老保險。”

在復星的調查中,目前享有(職工)養老保險的村醫占樣本總體的10.76%。“因不屬于鄉鎮衛生院正式編制人員,大部分村醫無法參加事業單位與職工基本養老保險。年齡大了,離開村醫工作崗位,身份還是農民。”郭帥解釋。

在張翼飛看來,只有從身份上實現轉變,才能從根本上解決養老等一系列問題。目前,各地在探索鄉聘村用的方式來解決村醫身份問題,正是基于這一思路。

實現身份轉變,前提是村醫群體要提升自身能力。

針對大部分村醫持執業(助理)醫師證書占比較低的問題,復星基金會在駐點縣開展鄉村醫生“好醫生”線上培訓、龍門計劃獎勵,幫助和鼓勵村醫積極參與鄉村醫生全科執業(助理)醫師考試,從而為未來實現身份改變做準備。

過去3年間,復星基金會先后組織76場線下培訓,受訓村醫超過12375人,線上培訓平臺參訓村醫5182人次。

2019年,復星啟動針對項目縣所有鄉村醫生的龍門夢想計劃,對考取鄉村全科執業助理醫師資格證的鄉村醫生進行每人3000元的激勵。

“通過激勵的方式,鼓勵村醫們考證。未來一旦國家有了相關政策,持證村醫就有希望被納入鄉聘村用范圍。”張翼飛說。

然而,由于村醫群體普遍學歷低、專業技能知識基礎差、學習能力弱,能通過這一方式實現身份轉變的只是少數。

“這是到目前為止最好的一種解決方案,但老村醫肯定沒戲,老村醫注定是犧牲的一代。”張翼飛說。