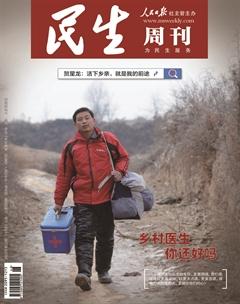

賀星龍:活下鄉親,就是我的前途

暢婉潔

賀星龍是山西省臨汾市大寧縣樂堂村一名80后村醫,很多人稱呼他為“摩托醫生”。每天,他都會背著藥箱,行走在村莊里,田間地頭、房前屋后、窯洞炕頭,都是他行醫治病的舞臺。

從2000年行醫至今,20年間他出診17萬人次,背爛了12個行醫包,騎壞7輛摩托車,服務周邊28個村的村民,行程40多萬公里。但在賀星龍看來,這是他的本職工作,更是一輩子不會忘記的承諾。

“替咱多招呼著”

一條川、兩面垣,溝連山、水入黃,面積大、人口少,十年九旱……大寧是山西出了名的貧困縣,樂堂村是大寧出了名的貧困村。從大寧縣城到賀星龍所在的樂堂村衛生所,35公里路程,駕車一個多小時。賀星龍回到樂堂村前,村里沒出過一名專業醫生。

小病拖成大病,大病奪去性命。賀星龍12歲時,最疼他的爺爺去世了,一場重感冒引發心力衰竭。“如果及時治療,爺爺肯定能活下來。”從那時起,賀星龍就萌生了當醫生的念頭。

1996年,賀星龍考上了衛校,但3000多元的學費讓全家犯了愁,母親把家里翻了個底朝天才找出302元。就在賀星龍以為求學夢要破滅時,村民們伸出援手,你家30,他家50,把他送進了學校。

畢業后,成績優異的賀星龍主動放棄留城機會,2000年毅然回到村里當了一名村醫。

每年臘月,賀星龍都是村里最忙的人。村民們講究“正月不看病”,“老病號”要趕在年前把病看了,把藥備上。對賀星龍來說,除夕夜常常出診不止一次。因為那句“24小時上門服務”的承諾,他沒有拒絕過一次出診,風里雨里,隨叫隨到。

山大溝深,村落分散,“離城區近的都去城區看病,需要我的是那些在大山深處行動不便的人。只要有人生病,我就翻山越嶺上門。”賀星龍說。每次出診,他都要在摩托車上綁“三件套”:自制的醫藥包、藍色藥箱和一根長扁擔。在摩托車無法通行的地方,扁擔可以用來挑藥箱和醫藥包。最多時一天出診30次,他寧肯多跑10趟出診治病,不會少去一趟延誤村民病情。

每到過年,在外務工的人總喜歡到他家坐坐。“平時我們顧不上,老人孩子你就替咱多招呼著。”一句“替咱多招呼著”,賀星龍把它看作信任,當成責任。“老人們眼神不好,也記不住,我就給他們把手機設定好,按一個鍵就能撥通我的電話。”說話間,賀星龍有些“小得意”。

“活下了4000多鄉親,值”

“2011年,我每月有400元的鄉村醫生基本公共衛生服務經費,這幾年經費有所提高。”“半農半醫”的賀星龍每年行醫收入不過萬元。為了補貼家用,他養了兩頭驢,地里種了玉米和向日葵,妻子在縣城打些零工,就這樣維持著一家老小的開銷。

“行醫以來,我都不收出診費,哪里有病人我就去哪里。”這些年,他免去的出診費、醫藥費和“不好意思要的賬”,加起來至少三四十萬元。“當年要不是鄉鄰們幫襯,哪有我的今天?”賀星龍說,要想掙大錢,自己就不會回來。

他開藥都選最便宜、實用的,有的藥只要兩三元。一來二去,上門送藥的都不愿到村里來。“太貴的藥,老百姓哪用得起啊!”賀星龍說。村里留守老人多,大事小情都喜歡找賀星龍。平時,他作為村里的年輕黨員,帶著大伙引水、修路、栽果樹,村里的事樣樣離不開他。

“每天看病的時候最快樂。”被鄉親們需要,是賀星龍堅守下來的動力。

“我問自己,人活著到底圖個啥?這里窮人多,需要幫助的人更多,我走了誰來管他們呢?”賀星龍說,“在老百姓跟前,咱算是有用的人;出去呢,普通人一個!”

從城市到鄉村的逆行,賀星龍從不后悔:“錢是沒掙下,但咱活下了4000多鄉親,值!”

“看得見前途了”

初心,是回報村里的鄉親;使命,是讓鄉親們有病可醫。賀星龍不忘自己的初心,牢記自己的使命。

“作為一個鄉村醫生,能夠把鄉親們的病看好是最重要的。”賀星龍這些年還“培養”出了自己的妻子,“現在兩個孩子都住校,我媳婦去年和我一起考取了國家統一頒發的鄉村全科助理醫師資格證,現在在離我30多里路的嶺山村做村醫。”

既是夫妻,也是同事,夫妻倆相隔30多里,為村里百姓健康保駕護航。

隨著脫貧攻堅戰的深入推進,村子富起來了,村里的年輕人也多起來了。“以前沒工資,很多醫生不愿意來村里。現在大寧縣為了留住鄉村醫生,各個村委從光伏發電的固定收入中每月拿出1000元補貼鄉村醫生。看得見前途了,醫生們愿意在村子里留下來了。”賀星龍說。

今年10月,《山西省縣域醫療衛生一體化促進辦法(草案)》面向社會公開征求意見。該促進辦法提出,穩步推進鄉村醫療衛生一體化建設,逐步將村衛生室納入縣級醫療集團管理。此外,建立鄉村醫生收入和老年退養村醫生活補助動態增長機制,以及支持取得執業(助理)醫師以上資格并與縣級醫療集團簽訂合同的村衛生室人員,按照規定參加職工基本養老保險。

“我們縣共有84名鄉村醫生,但只有10多個醫生有鄉村全科助理醫師資格證。我勸他們都考證,這幾年不斷有保障鄉村醫生的政策出臺,不能政策來了你卻沒證,白白辛苦一輩子。”賀星龍說。