城鄉基層醫療衛生機構效率差異及影響因素研究

程 迪,潘習龍,農 圣

(1.北京大學公共衛生學院,北京 100191;2.右江民族醫學院公共衛生與管理學院衛生事業管理教研室,廣西 百色 533000)

高效的基層醫療衛生服務體系建設對提高衛生公平和醫療服務可及性、降低衛生費用意義重大。新一輪醫藥衛生體制改革以來,各級政府對基層醫療衛生機構的投入不斷增加,基層就醫環境和服務質量持續改善的同時,機構服務效率也成為關注重點。目前,我國優質醫療衛生資源依然存在總量不足、結構不合理、分布不均衡的問題[1],嚴重制約了基層醫療衛生機構整體效率的提升。

當前基層醫療衛生機構效率差異的相關研究主要以地理位置或經濟帶為依據,對城鄉基層醫療衛生服務效率的比較研究較少,且研究的時期多較短[2-4]。本文選擇職責和功能定位相似的鄉鎮衛生院(township hospital,TH)和社區衛生服務中心(community healthcare center,CHC)作為我國農村和城市地區基層醫療衛生機構的代表,對2008-2017年我國TH和CHC的服務效率進行了描述,并對可能的影響因素按重要程度排序,為彌合地區基層醫療衛生機構效率差異提供參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

衛生投入產出和資源配置等數據來源于2009-2018年《中國衛生統計年鑒》,社會人口數據來源于各年的《中國統計年鑒》和《中國人口與就業統計年鑒》。考慮到數據缺失的問題,在分析鄉鎮衛生院時剔除了北京和上海,分析社區衛生服務中心時剔除了西藏。

1.2 指標選取

為更好地揭示城鄉基層醫療衛生機構的效率差異,本文將TH和CHC置于同一指標框架內進行測算比較。效率評價以各省TH、CHC的產出投入比為基礎。由于缺少省際基層醫療衛生服務質量和居民健康結果數據,產出以表示機構服務量的總診療人次和住院床日數作為代表。選用總人員和實有床位作為人力資源和物力資源的投入指標,同時為避免與成本效率混淆,用機構數作為政府基層醫療衛生支出的估計。

根據文獻研究結果,從機構內部人員配比、地區人力資源分布、社會經濟等方面選擇與基層醫療衛生機構效率相關的因素進行探索。以TH為例,本文納入的指標有:

x1:TH執業(助理)醫師占比;

x2:TH注冊護士占比;

x3:TH管理人員占比;

x4:每千農村人口TH執業(助理)醫師數;

x5:每千農村人口TH注冊護士數;

x6:農村居民人均可支配收入;

x7:城鎮化率;

x8:農村人口平均受教育年限。

CHC的影響因素指標與TH一致,分別以X1到X8表示,但X4、X5、X6、X8均以城鎮人口為基數計算。

1.3 研究方法

1.3.1 Bootstrap-DEA

數據包絡分析(DEA)是評價生產單元技術效率(TE)的非參數前沿分析方法。因其可用于多投入多產出的生產過程、結果具有單位不變性、計算簡便等特性而在醫療衛生領域應用廣泛[5,6]。TE又可以分解為純技術效率(PTE)和規模效率(SE),TE為PTE和SE的乘積。傳統的DEA模型由于缺少數據生成過程,不利于效率值的后續統計分析。Bootstrap-DEA通過有放回地重復抽樣模擬數據生成過程,減少了效率計算的隨機誤差,提升了結果的準確性[7]。本文在計算TH和CHC的Bootstrap-DEA效率時重復抽樣次數均為200。

1.3.2 泰爾指數

泰爾指數是從信息論發展而來的衡量分布差異大小的方法,又稱泰爾熵標準[8],在醫療衛生領域主要用于衡量資源分布的不平等性。本文采用不分組的泰爾指數計算公式如下[9]:

1.3.3 灰色關聯分析

灰色關聯分析是基于灰色系統理論建立的探索因素間關聯性的多因素定量分析方法。灰色系統是指內部參數不完全明確的系統[10]。基層醫療衛生機構效率差異的影響因素較多,各因素間關系復雜,符合灰色系統的特征。灰色關聯分析通過比較參比序列和比較序列隨時間變化的幾何形態差異確定各比較序列的重要性位次,本文的參比序列即為TH和CHC技術效率的泰爾指數,比較序列為各影響因素的泰爾指數。首先采用初值法對各序列進行無量綱化處理,然后根據公式計算各比較序列與參比序列在各時間點的關聯系數ζi(k),最后求得關聯度r0i并對比較序列根據關聯度排序,公式如下[11]:

其中,x0(k)和xi(k)分別為時間k的參比數列和第i個比較數列的值, (k=1,…,m),ρ為分辨系數,一般取0.5。

2 結果

2.1 TH和CHC投入產出變化情況

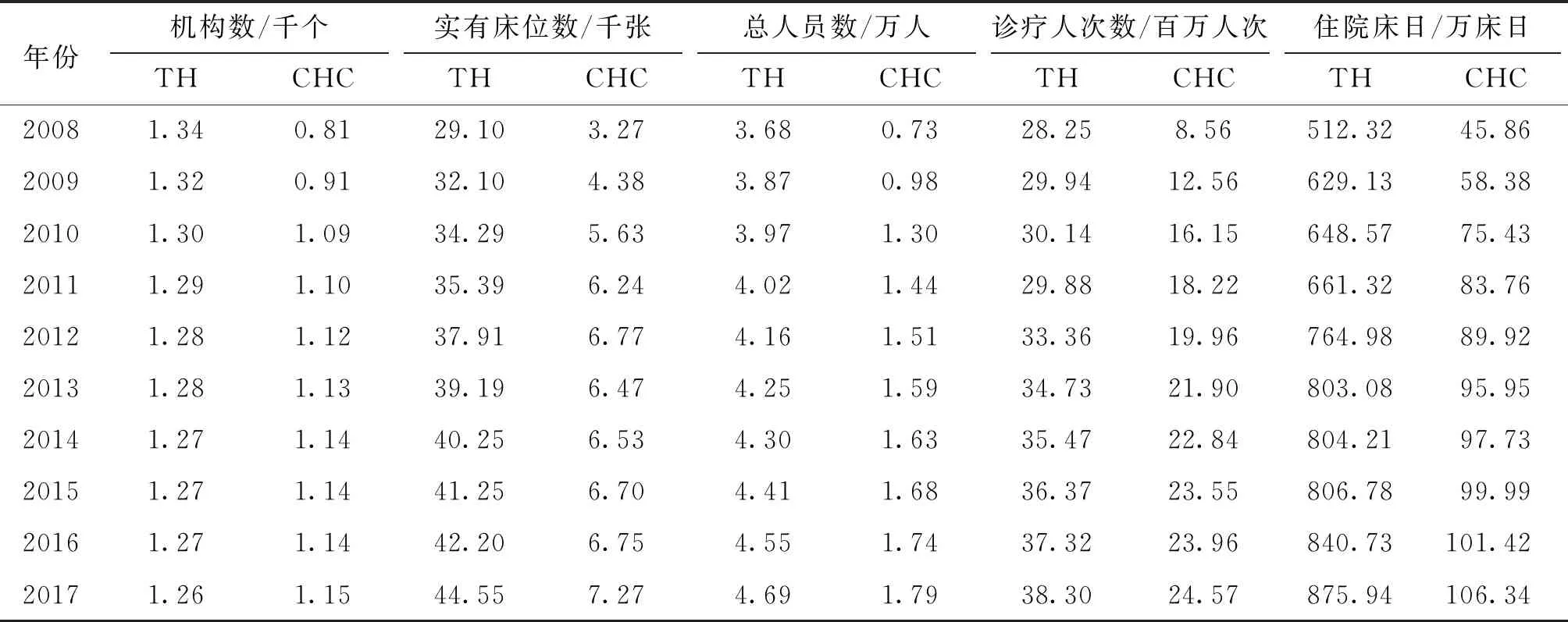

2008-2017年全國TH和CHC各項投入和產出的省際均值如表1所示。TH除機構數呈緩慢下降趨勢外,其他投入和產出均不斷增長。與2008年相比,2017年TH的實有床位和總人員分別增長了53.09%和27.45%,TH規模的擴大速度大于人員的增長速度。產出方面,診療人次和住院床日數分別增長了35.58%和70.98%,住院服務的增幅更大。

與TH相比,CHC呈現出不同的發展特點。首先是機構數持續增加,10年間平均每省新增CHC約340個。其次,實有床位和總人員分別增長了122.32%和145.21%,總人員的增速超過了實有床位。最后,診療人次和住院床日的增長率分別為187.03%和131.88%,門診服務的增長更快。整體來看,TH的規模和服務量都大于CHC,但其投入產出的變化幅度小于CHC。不同地區TH和CHC各項投入產出的年均增長率詳見表2。

表1 2008-2017年TH和CHC投入產出均值

表2 2008-2017年TH和CHC投入產出的年均增長率 單位:%

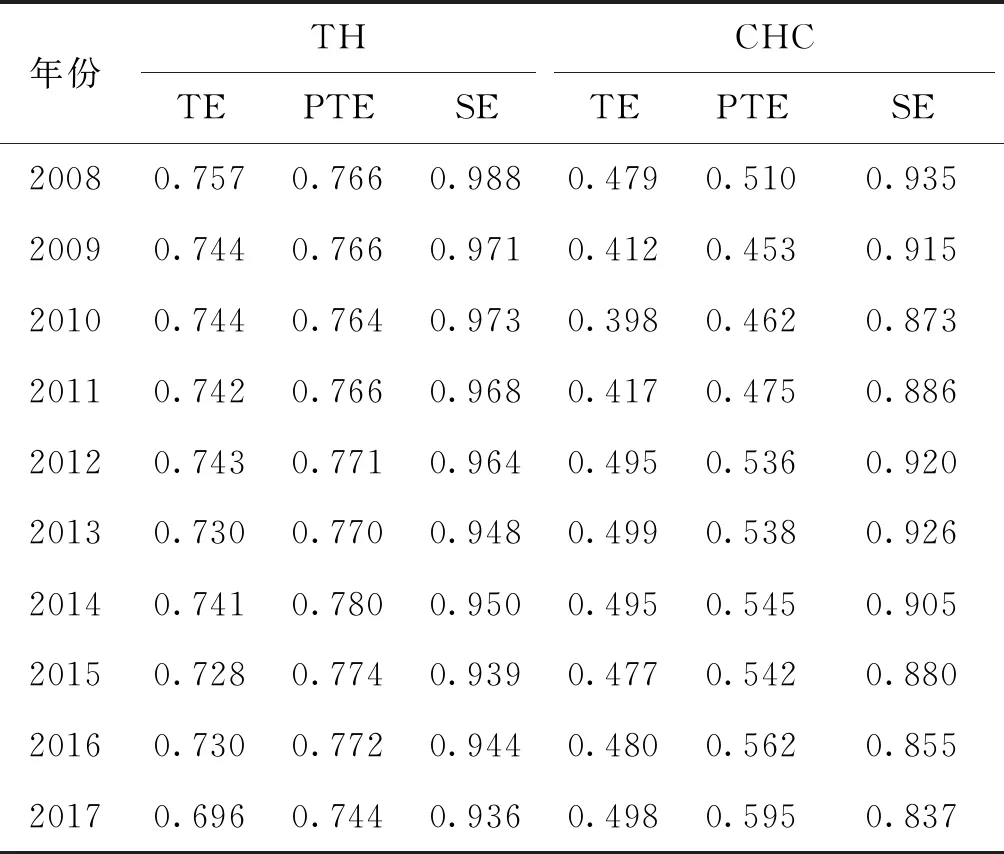

2.2 TH和CHC的Bootstrap-DEA效率值

分機構來看,各年份TH的效率均值都大于CHC,尤其以TE和PTE最為明顯。TH的TE均值在2013年以后普遍低于2013年以前。CHC的TE均值在2010年處于低谷,隨后逐漸升高。TH和CHC的SE普遍較高,因此PTE低下是限制機構效率提升的主要原因,詳見表3。

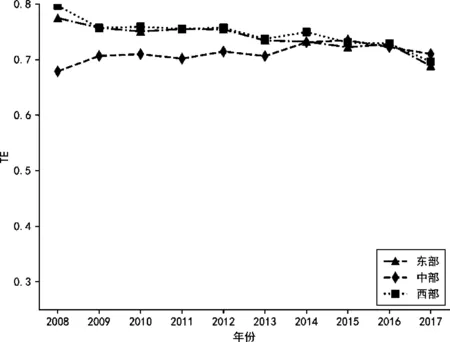

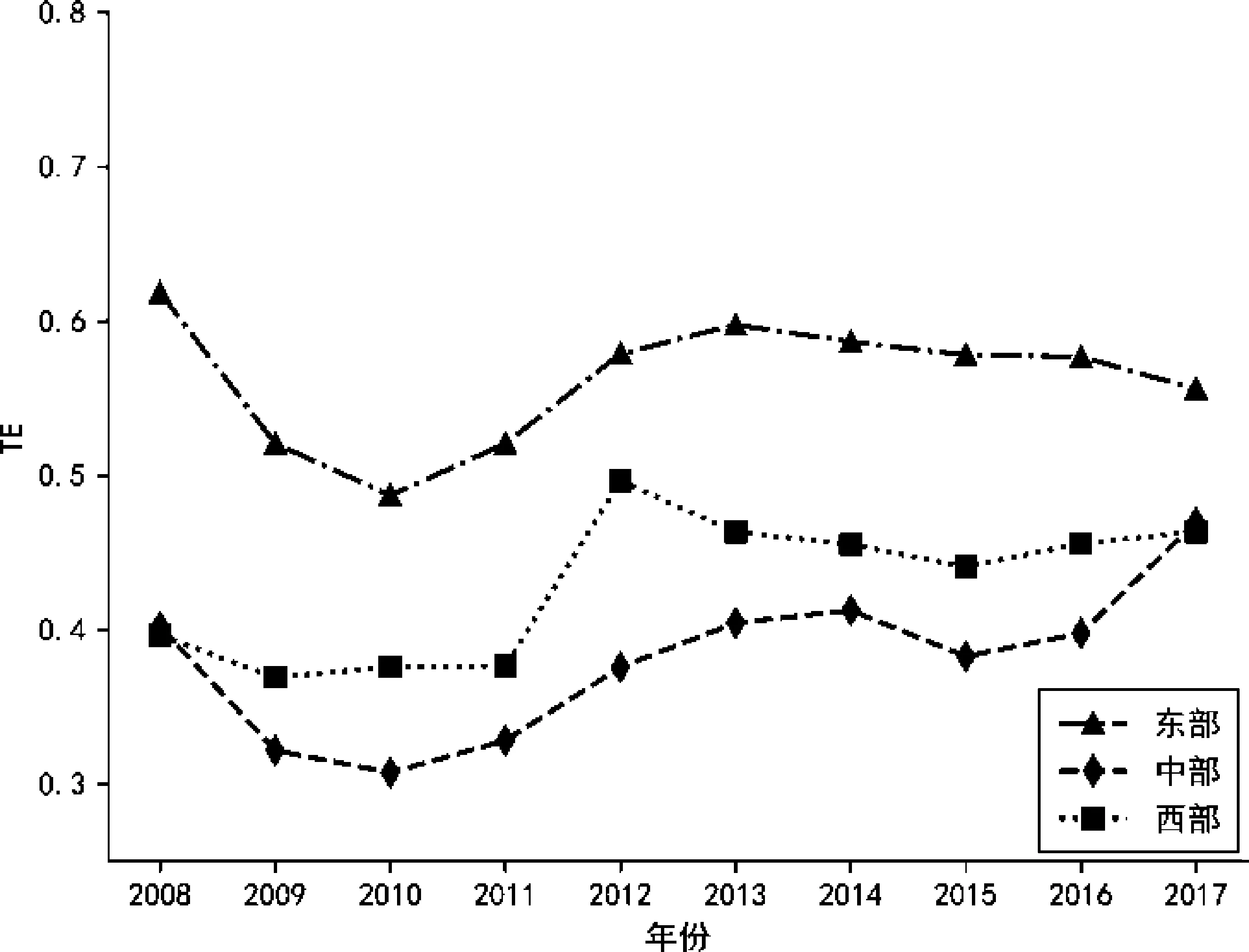

分地區來看,我國東部和西部地區城鄉基層醫療衛生機構效率變化趨勢較為一致。各地區TH技術效率差異不大,2013年以后效率水平持平,而各地區CHC的TE差距明顯,東部地區效率最高,中部地區效率最低,如圖1和圖2所示。

表3 TH和CHC Bootstrap-DEA年效率均值

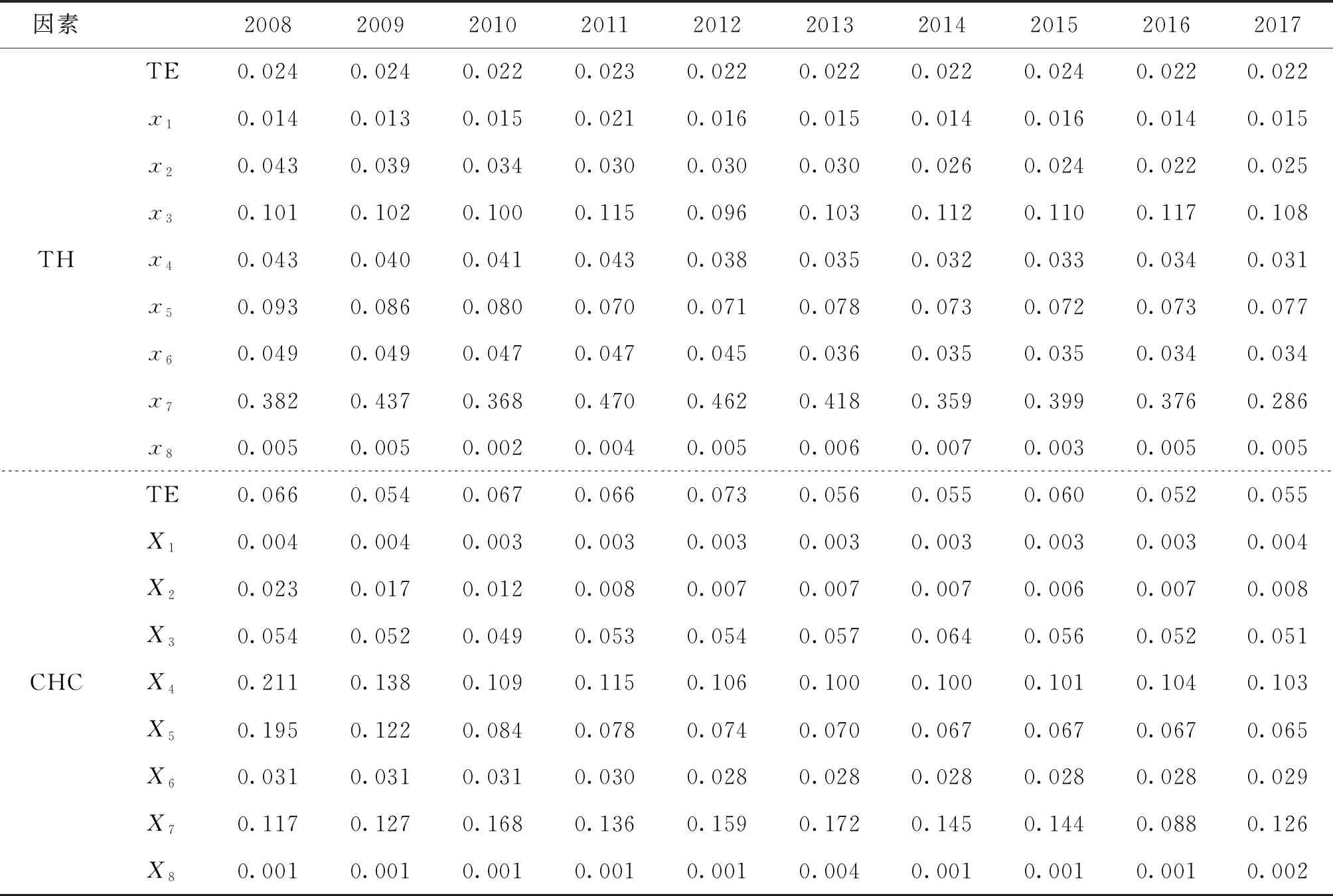

2.3 TH和CHC技術效率及其影響因素的泰爾指數

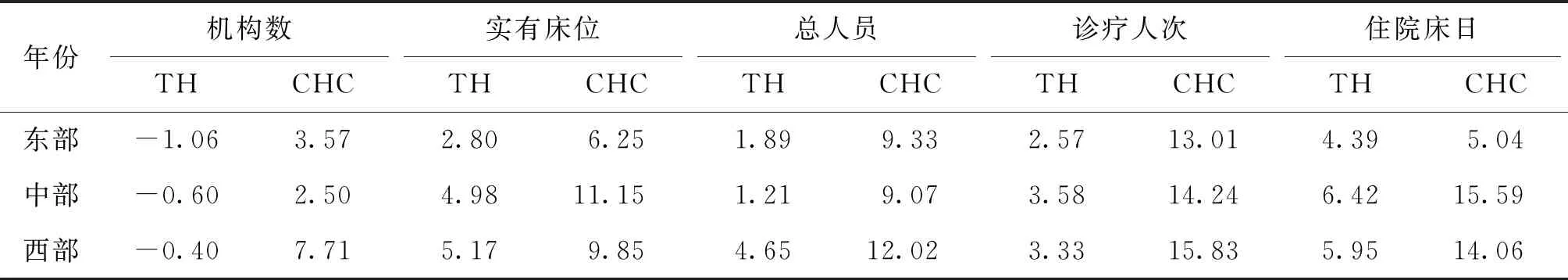

從全國來看,城鎮化率(x7、X7)的泰爾指數最大,人均受教育年限(x8、X8)的泰爾指數最小。TH的TE泰爾指數小于CHC,提示CHC效率的省際差異更大。人力資源方面,TH管理人員占比(x3)的泰爾指數最大,其次為注冊護士占比(x2),執業(助理)醫師占比(x1)的泰爾指數最小;CHC各類人員占比的泰爾指數特征與TH一致,但均值更低,整體配置更為均衡。此外,TH和CHC的注冊護士占比(x2、X2)、每千農村人口TH注冊護士數(x5)和每千城鎮人口CHC注冊護士數(X5)的泰爾指數均呈減小趨勢,說明基層醫療衛生機構注冊護士配置的公平性有所提高。在所納入的省份中,農村居民人均可支配收入(x6)的差異較城鎮更大,但這種省際間的差異正在逐漸縮小,詳見表4。

圖1 東中西部TH技術效率(TE)均值

圖2 東中西部CHC技術效率(TE)均值

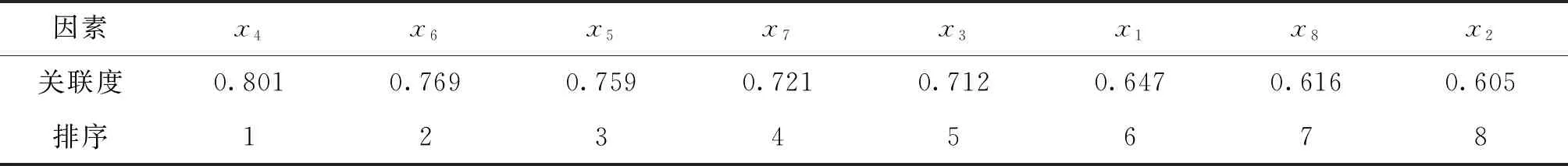

2.4 TH和CHC技術效率的影響因素排序

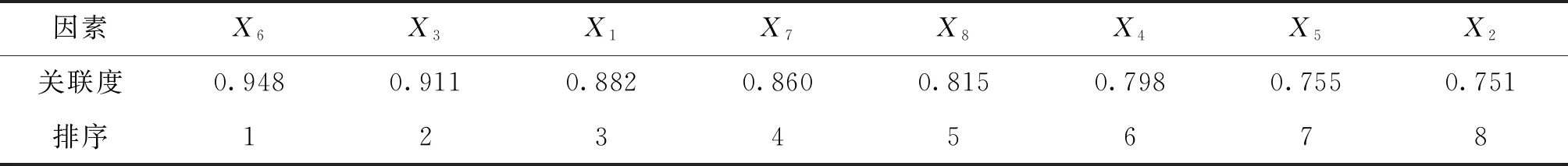

對TH和CHC的技術效率及各影響因素的泰爾指數進行初始值歸一化后,計算各影響因素差異與TH、CHC技術效率差異的關聯度并排序,結果如表5和表6所示。從排前3位的因素來看,城鄉居民人均可支配收入(x6、X6)對CHC和TH的TE均有重要影響。此外,每千農村人口執業(助理)醫師數(x4)和每千農村人口注冊護士數(x5)是TH技術效率的主要影響因素,而CHC管理人員占比(X3)和執業(助理)醫師數占比(X1)則是CHC技術效率的主要影響因素。城鎮化率在TH和CHC的各關聯因素中均排在第4位。TH和CHC的注冊護士占比與TE的關聯度在所納入因素中均排在最后一位。

表4 TH和CHC技術效率(TE)及影響因素的泰爾指數

表5 TH技術效率差異與各因素差異的關聯度及排序

表6 CHC技術效率差異與各因素差異的關聯度及排序

3 討論

3.1 城鄉基層醫療衛生機構發展不平衡的現象依然存在

2008年以來,我國城鄉基層醫療衛生機構基礎設施建設不斷完善,服務人次逐年增加,基層醫藥衛生改革取得了明顯成效。同時,受到經濟、地理、人口等因素的影響,CHC和TH的投入和產出也表現出不同的變化趨勢。在機構數量上,CHC一直呈增長態勢,且西部地區增幅最大。2008-2017年,每省平均新增CHC 346個,城鎮基層醫療衛生服務可及性明顯提高;TH機構數目雖有小幅降低,但從機構的服務輻射范圍來看,2008年全國平均每個TH覆蓋1.77萬農村常住人口,2017年為1.56萬[12],TH的密度并未減小。根據東、中、西部地區TH減少速度依次遞減的特征可以推測,城鎮化進程中TH逐漸轉變為社區醫療衛生機構或縣級醫院是TH數目下降的重要原因。新醫改以來,基層衛生資源配置得到優化,實有床位和人員始終處于增長狀態,其中CHC由于建立的時間較短,發展空間較大,且城市地區財政資金投入充足,因此人力和物力資源的增速都較TH更快。TH的人員增長率僅約為床位增長率的一半,提示TH在人才引進方面依然面臨諸多困難。人員的相對缺乏會限制物力資源向有效醫療服務產出的轉化,造成資源的閑置和浪費[13],因此提高TH人員數量依然是未來工作的重點。

醫療服務產出方面,CHC以門診服務增加為主,TH則是住院服務增長較快,這一特點反映了城鄉居民在基層醫療衛生服務利用方面的不同偏好。城市居民預防保健的意識較強,傾向于在疾病早期就醫,使用CHC的門診服務較多。而農村居民的醫療保健需要向需求的轉化不足,就診時疾病往往已進展到較重的階段,需要住院的比例更高。

3.2 城鄉基層醫療衛生機構的純技術效率普遍較低

技術效率是機構利用一定的衛生資源獲得最大可能產出的能力,每一個省份的效率值都反映了其達到效率最優生產能力的程度[14]。將TH和CHC分別進行研究可以避免機構規模、技術水平和部分環境因素對效率的影響,使結果更具有可信性。TH和CHC的TE不能直接相比,但從TE的分解情況可以看出,PTE低下是基層醫療衛生機構效率不佳的主要原因,這與牛玉敬[15]、萬廣圣[16]等人的研究結論一致。PTE顯示了技術在促進整體效率提升中的作用,主要受到機構診療水平、資源結構、管理能力等因素的影響。我國基層醫療衛生機構診療技術和服務能力提升有限、核心競爭力不足的首要因素是高素質人才的缺乏。一方面,基層學習機會少,很多培訓缺乏有效監督,難以發揮實際作用,且現有的職稱評價和考核機制與基層醫療衛生服務特點不相符,工作人員晉升困難,職業發展受限。另一方面,基層醫療衛生工作較為繁瑣,人均工作負擔重,但薪酬待遇和工作環境較差,人才流失率高[17]。其次,基層醫療衛生機構與地區內其他醫療衛生機構之間的雙向合作較少,限制了資源的下沉。目前,城市醫院多通過派駐醫生到基層開設門診、開放檢查檢驗設備與基層共享等措施支援TH和CHC,但患者從上級醫院到基層醫療衛生機構的下轉機制和渠道依然缺乏,基層與醫院的聯系較為松散,醫院缺乏幫助基層醫療機構提升診療技術的動力。專業公共衛生機構對基層醫療衛生機構的指導頻率低,基層提供的基本公共衛生服務質量參差不齊,社區在健康知識宣傳、傳染病防控等方面的能力也較弱[18]。

3.3 TH和CHC的效率差異及影響因素分析

與TH相比,我國CHC效率的地區差異更加明顯。究其原因,TH有較長的發展歷史,與農村居民聯系密切,其服務模式和內容比較固定,受社會因素的影響較小[19]。CHC隨著城市的發展逐漸興起和完善,不同省份機構的規模、服務項目和服務能力都存在一定差異。各地區TH和CHC的整體效率高低與經濟發展水平并不完全一致,也顯示出了財政投入向中西部傾斜、加大西部地區人才引進力度等政策在彌合地區間基層醫療衛生機構效率差異方面的重要作用。

灰色關聯分析結果顯示,居民人均可支配收入和城鎮化率是TH和CHC效率共同的重要影響因素。人均可支配收入是地區經濟發展水平和居民消費能力的直接體現。一方面,地方政府和有關部門是基層衛生財政補助主要的承擔者和國家政策的執行者,地區經濟發展水平會影響政府的資源配置能力和政策落實程度,進而影響基層醫藥衛生改革效果和服務效率。另一方面,人均可支配收入的提高有助于釋放居民醫療服務需求、增加醫療保健支出和基層醫療衛生服務利用[20]。城鎮化進程的推進為城市帶來了大量的外來勞動力,截至2017年,我國流動人口約有2.44億人,占全國總人口的17.6%[12]。流動人口基本公共衛生和醫療服務的提供主體也由人口流出地的TH變成了城市CHC,這對CHC的服務能力和管理水平都提出了更高要求。而農村地區留守的老年人和兒童對醫療資源的利用更容易受到地理距離和經濟因素的影響,不利于TH效率的提升。人力資源方面,TH執業(助理)醫師和注冊護士的人口分布與效率關聯密切,說明部分地區醫護人員不足已成為限制TH整體效率提升的關鍵因素。管理人員占比和執業(助理)醫師占比對CHC效率的影響更大,說明CHC應該優先提升服務能力和管理水平。

4 結論和建議

4.1 提升基層醫療衛生資源總量和配置均衡性

在完善基礎設施建設的同時,應繼續加大對基層的人員、設備和信息化建設投入,為基層醫療衛生機構發揮“守門人”作用提供充分保障。城市三級醫院和農村縣級醫院應以技術精進為發展導向,避免盲目擴張,為基層醫療衛生機構留出發展空間。基層衛生資源配置需注重城鄉均衡和地區均衡,在農村地區加大TH衛生技術人員的引進力度,補足效率較低地區的人才缺口,在城市地區優先提高CHC管理人員和執業(助理)醫師占比。政府主管部門應綜合經濟、人口、地理等各方面因素評估省份需求,建立按需補助的資源分配機制,促進中西部CHC效率的整體提升。

4.2 完善醫聯體制度建設,促進技術下沉和資源共享

城鄉醫聯體構建是促進技術和資源下沉,提高基層醫療衛生機構服務能力的重要舉措[21]。在醫聯體建設中,政府和健康部門應統籌區域衛生資源,著重暢通醫院輕癥患者下轉渠道,同時充分發揮不同醫療機構的專業優勢,實現對TH和CHC的精準幫扶,保證患者后續治療和護理質量。專業公共衛生機構應加強與基層醫療衛生機構的聯系,及時提供社區傳染病防控、精神疾病預防、健康宣教等方面的技術指導,與基層醫療衛生機構共同構筑分工明確、響應迅速的公共衛生服務網絡。此外,應積極建立TH和CHC與護理、養老機構的資源共享機制,推進社區養老和長期照護的發展,為居民提供全生命周期的連續優質服務。

4.3 轉變基層醫療衛生機構服務模式,提高管理能力

基層醫療衛生機構需提高主動服務意識,優化資源配比,引進先進的管理模式和經驗,全方位改善居民的就醫體驗。CHC應重點了解流動人口的醫療服務需求,及時更新流動人口的居住和健康檔案信息。TH應關注貧困和偏遠地區村衛生室的醫療和基本公共衛生服務開展情況,及時給予信息和技術的指導,并定期組織下鄉進行疾病診療和篩查工作。管理人員要制定科學合理的內部績效考核機制,將患者滿意度、服務質量、簽約管理居民量等納入評價指標體系。另外,還可充分利用信息技術和互聯網平臺開展家庭醫生線上問診、健康科普、藥品查詢等服務,使服務過程更加便捷高效。