國內(nèi)外DRG發(fā)展現(xiàn)狀對比研究

梁雷穎,高洪達(dá),馮啟明,羅紅葉,彭 蓉,趙勁民

(廣西醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生與健康政策研究中心,廣西 南寧 530021)

疾病診斷相關(guān)分組(Diagnosis Related Groups,DRG)被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療保健資源分配、醫(yī)院定價、管理、質(zhì)量控制和生產(chǎn)力研究,按疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)已逐漸成為許多國家醫(yī)院支付方式的主要手段。在大多數(shù)國家,不斷增長的醫(yī)療保健支出和更高效的醫(yī)院生產(chǎn)一直是采用DRG系統(tǒng)的驅(qū)動力。筆者通過文獻(xiàn)分析總結(jié)挪威、芬蘭、瑞士、德國、日本、韓國、泰國7國DRG的典型特點(diǎn),并對國內(nèi)不同省份的實施狀況及效果進(jìn)行描述和分類,最終提出推進(jìn)我國DRG實施和改革的對策建議。

1 國外DRG實踐概況

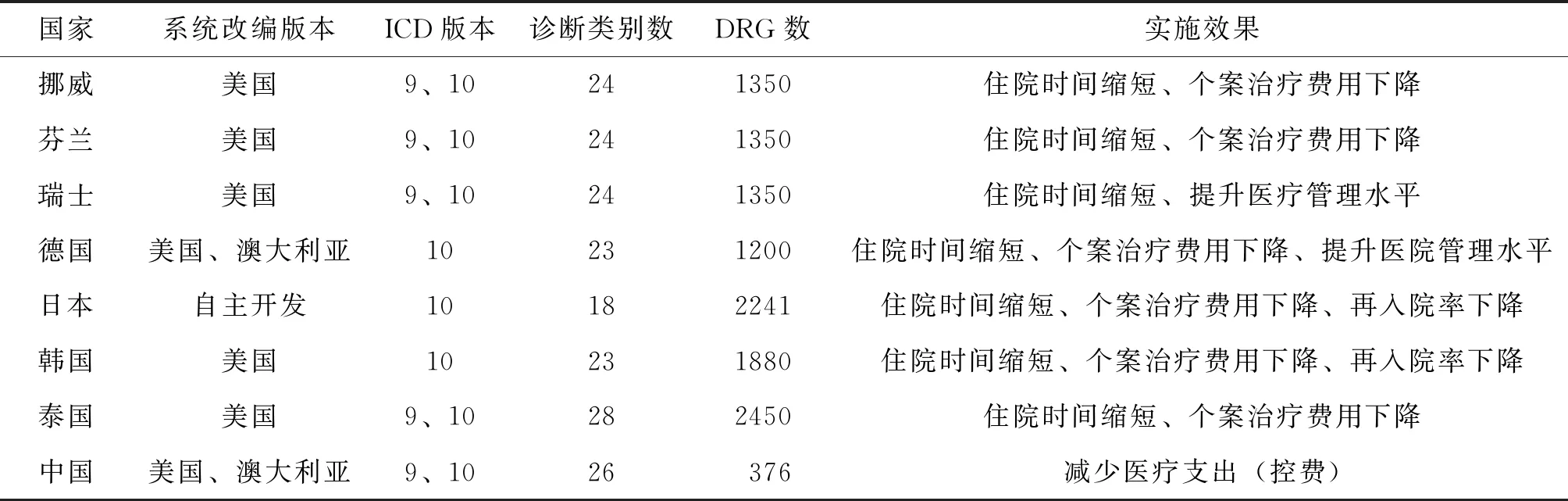

DRG使用的主要焦點(diǎn)是資源分配和定價[1],但實際應(yīng)用略有差異。美國作為最早實施DRG的國家,其DRG經(jīng)歷了以下6個階段:1976年有83個主要診斷類目和492個單病種的第一代、1985年有136個二次診斷和1170個單病種的第二代、1987年有785個診斷分組和641個單病種的第三代、1993年增加至652個病種分組的第四代、1998年增至1350個單病種的第五代以及2000年330個基礎(chǔ)DRG分組附加兩個誤差型國際單病種分組共計992個DRG分組的第六代[2]。美國醫(yī)院定價系統(tǒng)的眾多特定功能和目標(biāo)使其DRG在很大程度上基于公共醫(yī)院服務(wù)提供的醫(yī)療保健系統(tǒng),除了降低成本和提高效率之外,醫(yī)療保險預(yù)期支付系統(tǒng)的目標(biāo)包括調(diào)整服務(wù)提供結(jié)構(gòu)和關(guān)閉低效率醫(yī)院,而北歐國家公共系統(tǒng)的定價方法則側(cè)重于資源分配的平等性及成本效益[3]。20世紀(jì)90年代,北歐國家引入基于DRG的醫(yī)院融資系統(tǒng),采用了適用于當(dāng)?shù)蒯t(yī)院信息系統(tǒng)的美國DRG分類,使用特殊表格將北歐診斷和程序代碼替換第九版國際疾病分類系統(tǒng)臨床修訂版(International Classification of Diseases-9-Clinical Modification,ICO-9)[4]。20世紀(jì)90年代中期,北歐國家推出了基于北歐第十版國際疾病分類系統(tǒng)臨床修訂版(International Classification of Diseases-10,ICD-10)1996年引入的新北歐外科手術(shù)分類的DRG系統(tǒng),當(dāng)前版本的冰島DRG應(yīng)用的即是北歐診斷和程序代碼[5]。各國DRG實施概況分類比較見表1。

1.1 挪威:根據(jù)患者的平均DRG成本調(diào)整中央補(bǔ)助比例

自20世紀(jì)80年代起,挪威中央政府向縣議會提供醫(yī)院融資的整筆撥款額度根據(jù)一系列標(biāo)準(zhǔn)確定,例如人均收入、年齡構(gòu)成和當(dāng)?shù)厝丝诿芏取_@些指標(biāo)由縣為其醫(yī)院提供年度預(yù)算。自1997年7月以來,補(bǔ)助金制度不斷修改,中央政府對縣的補(bǔ)貼1997年為30%,從1998年1月起為45%,1999年為50%,2000年為50%,其補(bǔ)貼額度是基于每個住院患者的平均DRG成本[6]。這項改革是刺激各縣鼓勵縮短醫(yī)院候補(bǔ)名單、提高醫(yī)院生產(chǎn)力的動力。然而,這種以DRG為基礎(chǔ)的資金補(bǔ)助僅在縣和州之間,不在縣和醫(yī)院之間起作用。

1.2 芬蘭:側(cè)重于成本控制和效率目標(biāo)

20世紀(jì)90年代,芬蘭更重視醫(yī)院成本控制和效率目標(biāo),而不是公平[6]。基于DRG的醫(yī)院定價系統(tǒng)相關(guān)的激勵措施只對衛(wèi)生服務(wù)中的公平方面產(chǎn)生間接影響,DRG價格可能會增加服務(wù)供應(yīng),從而提高其可接入性。因此,關(guān)于DRG相關(guān)價格預(yù)測影響的討論側(cè)重于成本控制和效率目標(biāo),鼓勵具有成本效益的運(yùn)營,并加強(qiáng)市政當(dāng)局在與醫(yī)院談判數(shù)量和支出配額方面的地位。芬蘭DRG成本權(quán)重僅使用一些赫爾辛基大都會區(qū)醫(yī)院的成本數(shù)據(jù)計算,這些醫(yī)院并不代表芬蘭的所有醫(yī)院,但這并未阻止DRG系統(tǒng)被用作醫(yī)院生產(chǎn)力研究、醫(yī)院基準(zhǔn)測試和醫(yī)療效率測算的輸出指標(biāo)。

表1 各國DRG實施概況比較

1.3 瑞士:側(cè)重于分類算法和成本權(quán)重

瑞士DRG將診斷數(shù)據(jù)組織成簇,并采用二項編碼以進(jìn)一步統(tǒng)計分析(1=是,0=否)。通過Mann-Whitney檢驗(曼-惠特尼秩和檢驗是對兩均值之差的參數(shù)檢驗方式的T檢驗或相應(yīng)的大樣本正態(tài)檢驗的代用品)確定每個病例的凈利潤(每個病例的DRG總收入計算為案例組合點(diǎn)的總和乘以基準(zhǔn)率加上補(bǔ)充金額減去總案例成本)和名義變量[7]。2007年,瑞士議會通過了新的醫(yī)院融資法,于2012年在全國范圍內(nèi)引入基于DRG的關(guān)稅結(jié)構(gòu),建立組織框架,并由瑞士聯(lián)邦授權(quán)政府制定并實施基于DRG的醫(yī)院融資系統(tǒng)Swiss DRG,其活動主要側(cè)重于與分類算法調(diào)整相關(guān)的技術(shù)問題以及適用于瑞士衛(wèi)生系統(tǒng)的成本權(quán)重。

1.4 德國:將相對權(quán)重轉(zhuǎn)換為實際支付

德國2003年推出DRG,并于2004年強(qiáng)制推行,所有基于DRG的醫(yī)院支付系統(tǒng)核心結(jié)構(gòu)都是將相對權(quán)重轉(zhuǎn)換為實際支付。這是向醫(yī)院分配財務(wù)資源的主要機(jī)制,它將約85%的財務(wù)資源分配給醫(yī)院,是在國際上DRG醫(yī)院支付中最高國家份額之一[8]。從2010年開始,聯(lián)邦一級的自治合作伙伴每年簽訂“聯(lián)邦參考價格”。該參考值根據(jù)州級上一年所有價格的病例組合加權(quán)平均值生成,并加上下一年的價格上限。州級談判價格比“聯(lián)邦參考價格”低1.5%~2.5%。如2014年按“價格上限”調(diào)整后的平均州級價格為2.81%,產(chǎn)生3157.0歐元的“聯(lián)邦參考價格”,州級價格從3078.0歐元(低2.5%)到3109.6歐元(低1.5%)不等。

1.5 日本:采用混合診斷程序組合

日本開發(fā)并采用了自己的混合診斷程序組合(Diagnosis Procedure Combination,簡稱DPC)[9]。DPC由18個MDC(主要診斷群,Major Diagnostic Category)和2個外科隔斷組成,其中DPC組根據(jù)停留時間進(jìn)行調(diào)整,包括2241個DRG,涵蓋516種疾病。日本DPC支付基于復(fù)雜的每日津貼系統(tǒng),服務(wù)水平分為4個支付期:第一、第二、第三及離群期。第一期每日津貼比平均每日津貼高出15%;第二期每日津貼與平均服務(wù)水平等級的數(shù)額相等;當(dāng)服務(wù)水平等級超過平均水平并且達(dá)到平均服務(wù)等級加上兩個標(biāo)準(zhǔn)偏差時,第三期的支付率設(shè)定為二期利率的85%。這些服務(wù)水平等級計算的截止點(diǎn)對于每個DPC是唯一的,并且根據(jù)DPC醫(yī)院提交的數(shù)據(jù)每兩年重置一次。

1.6 韓國:不斷改進(jìn)DRG模型以應(yīng)對實際問題

1991年,首爾國立大學(xué)醫(yī)院研究所根據(jù)美國的DRG改進(jìn)研發(fā)了韓國版DRG(即KDRG)。該DRG考慮了疾病和病癥的嚴(yán)重程度,并在試驗基礎(chǔ)上應(yīng)用于特定疾病[10]。1997年2月,韓國開展了基于KDRG的系統(tǒng)試點(diǎn)項目,項目涉及8組外科疾病和手術(shù)。由于該模型側(cè)重于相對簡單的疾病,靈活性低,無法確保為嚴(yán)重程度和復(fù)雜性高的患者提供醫(yī)療保健的質(zhì)量。針對這些問題,政府開發(fā)了基于新KDRG的支付系統(tǒng),該模型針對23組疾病和病癥而設(shè)計,已發(fā)展為緩解按服務(wù)收費(fèi)和DRG模式局限性的有效方案。

1.7 泰國:采用費(fèi)用調(diào)整因子

泰國的DRG第5版于2010年發(fā)布,分別使用疾病的國際分類ICD-9-CM和ICD-10 / ICD-10-TM(International Classification of Diseases-10-Thailand Modification,第十版國際疾病分類系統(tǒng)泰國修訂版)進(jìn)行手術(shù)和診斷編碼,共分為2450個案例組,覆蓋范圍較廣,包括公務(wù)員醫(yī)療福利和全民覆蓋計劃,囊括公共和私人醫(yī)療保健提供者。通過近600萬個案例的數(shù)據(jù)計算相對權(quán)重,對代表合并癥、并發(fā)癥、手術(shù)、年齡、服務(wù)水平等級和出院狀況的變量采用DRG費(fèi)用調(diào)整因子[11]。

2 我國DRG實施現(xiàn)狀

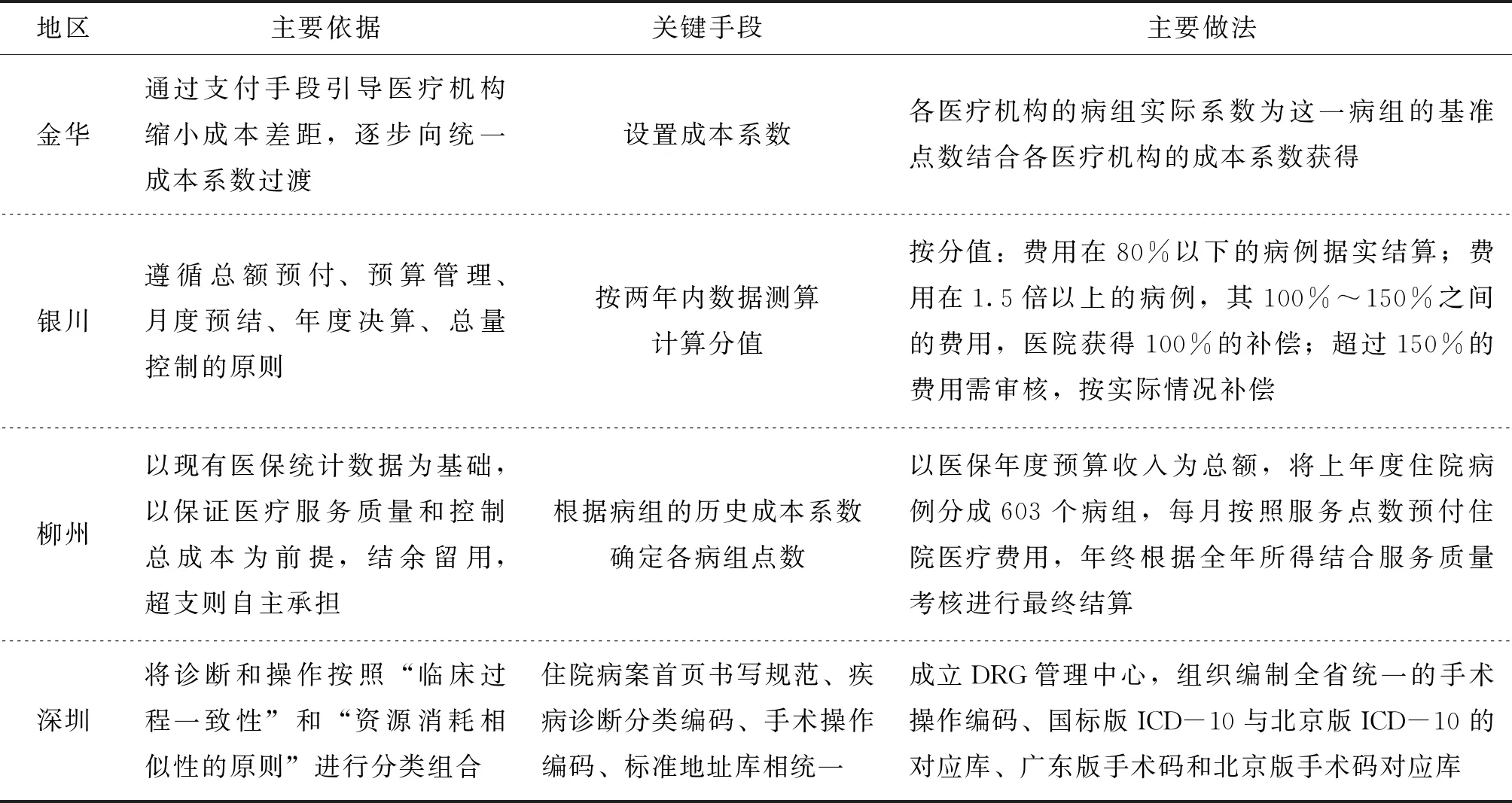

我國最早試點(diǎn)實施DRG的地區(qū)為北京。2000年初北京市醫(yī)院管理研究所組建了按診斷相關(guān)分組預(yù)付費(fèi)制度DRGs-PPS課題組,截至2011年,北京將研發(fā)出的BJ-DRGs中108個DRG組別進(jìn)行試點(diǎn),效果良好,于是在北京試點(diǎn)的基礎(chǔ)上制定國家分組方案[12]。2016年11月1日起施行的《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法(第10號)》明確將DRG績效評價作為醫(yī)療質(zhì)量管理工具之一。2019年10月16日,國家醫(yī)療保障局印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)疾病診斷相關(guān)分組(DRG)付費(fèi)國家試點(diǎn)技術(shù)規(guī)范和分組方案的通知》(醫(yī)保辦發(fā)〔2019〕36號(以下簡稱《分組方案》)。《分組方案》明確了國家醫(yī)療保障疾病診斷相關(guān)分組是全國醫(yī)療保障部門開展DRG付費(fèi)工作的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),包括了26個主要診斷大類,376個核心DRG。其中包括167個外科手術(shù)操作ADRG組、22個非手術(shù)操作ADRG組和187個內(nèi)科診斷ADRG組。國內(nèi)很多省份也進(jìn)行了DRG的相關(guān)工作,其中山西、浙江、四川、貴州等省份及廣西和寧夏都將DRG應(yīng)用于績效評價;山東、內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)將DRG運(yùn)用于中醫(yī)優(yōu)勢病種的分類管理。現(xiàn)將我國部分省份試點(diǎn)實施DRG概況列于表2。

表2 我國部分地區(qū)實施DRG概況

2.1 各地DRG實施效果

2011年,福建省開始將DRG應(yīng)用于醫(yī)院評價工作,2015年,指定福建省立醫(yī)院、福建省腫瘤醫(yī)院、福建醫(yī)大附屬協(xié)和醫(yī)院等14家醫(yī)院作為首批DRG協(xié)作工作單位,2016年,鼓勵推行DRG付費(fèi)模式。截至2018年6月,福建醫(yī)大附屬協(xié)和醫(yī)院引進(jìn)上海瑞金醫(yī)院DRG評價工具,評價得出該院2016-2017年病例組合指數(shù)(Case-mix index,CMI)為1.0919,同比提升1%;相對權(quán)重大于2的出院病例數(shù)12,362例,同比提升10.7%;住院病種結(jié)構(gòu)趨于集中,疾病診斷相關(guān)組(DRG)前20名占比達(dá)55.96%,同比提升1.4%[13]。

2013年,云南省祿豐縣在縣域內(nèi)因地制宜實施DRG并基本覆蓋縣域內(nèi)所有住院服務(wù)。通過合理確定DRG分組、科學(xué)測算支付標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)服務(wù)行為監(jiān)管等措施,在促進(jìn)縣級公立醫(yī)院改革和內(nèi)部精細(xì)管理等方面取得良好效果。“祿豐模式”和“祿豐-祥云DRG付費(fèi)方式”成為了全國新農(nóng)合工作的亮點(diǎn)和先進(jìn)典型。2017年,昆明成為全國省會城市中第一家啟動醫(yī)療保險DRG付費(fèi)制度改革試點(diǎn)工作的城市,目前已覆蓋云南所有公立醫(yī)院改革地區(qū),出院病例數(shù)占同期出院病例數(shù)92.2%[14]。

2018年,原江西省衛(wèi)計委通報了省直醫(yī)院和各地市上半年各家醫(yī)院住院死亡率、重點(diǎn)病種住院死亡率、CMI值、DRG組數(shù)、平均住院日等情況,督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)不斷提升醫(yī)療服務(wù)效率和質(zhì)量。江西省從建立醫(yī)院管理績效評價信息平臺以來共編發(fā)14期醫(yī)院DRG績效分析簡報。與2015年比較,2017年江西省醫(yī)院三級、四級手術(shù)占比、DRG組數(shù)分別增加2.93%、10.19%,CMI值從0.79增至0.82,醫(yī)院平均住院日從9.56 d降至8.90 d。

湖北省從“十三五”開始,在臨床重點(diǎn)專科評審中引入病案首頁數(shù)據(jù)分析和DRG評價體系,搭建醫(yī)療服務(wù)績效評價平臺。2018上半年對67家三級醫(yī)院進(jìn)行了DRG專項評價,評價重點(diǎn)在醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療技術(shù)水平、醫(yī)療安全和運(yùn)行效率上,運(yùn)用DRG的方法從醫(yī)院、專科、病種、醫(yī)師4個層面對醫(yī)院住院醫(yī)療質(zhì)量、能力和效率進(jìn)行綜合評價,引導(dǎo)醫(yī)院從重數(shù)量到重質(zhì)量轉(zhuǎn)變。平臺已聯(lián)通所有二級以上醫(yī)院,評價結(jié)果運(yùn)用到臨床重點(diǎn)專科建設(shè)等各項工作中,并為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供個性化的分析對標(biāo)服務(wù),使醫(yī)院科學(xué)具有更有效的布局學(xué)科建設(shè)。

2.2 將DRG運(yùn)用于中醫(yī)優(yōu)勢病種的分類管理

2017年3月,山東省探索符合中醫(yī)藥特點(diǎn)的支付方式,鼓勵對中醫(yī)優(yōu)勢病種實行DRG付費(fèi)。同年12月,山東省逐步推開DRG付費(fèi)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)慢性病患者按人頭打包付費(fèi),推進(jìn)臨床路徑管理,逐步擴(kuò)大DRG覆蓋面。2018年3月,內(nèi)蒙古探索蒙醫(yī)藥、中醫(yī)藥DRG方式試點(diǎn)工作,推進(jìn)蒙醫(yī)中醫(yī)優(yōu)勢病種收付費(fèi)方式改革,實施中醫(yī)臨床路徑和蒙醫(yī)優(yōu)勢病種診療方案管理[15]。同期,寧夏實施中醫(yī)醫(yī)院DRG績效評價改革試點(diǎn)[16]。2018年4月,寧夏在全區(qū)二級以上公立中醫(yī)醫(yī)院應(yīng)用DRG開展醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與績效評價工作[17],組織全區(qū)各級中醫(yī)院上報病案首頁數(shù)據(jù),基于病案首頁信息的字段內(nèi)容,共同討論具有可行性、標(biāo)準(zhǔn)化格式和中醫(yī)特色的考核指標(biāo),掌握DRG技術(shù)操作規(guī)范,確保DRG管理全過程的規(guī)范應(yīng)用。

3 政策建議

部分地區(qū)試點(diǎn)實施DRG已初現(xiàn)成效,但由于我國不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和居民健康狀況存在巨大差異,即使同一地區(qū)醫(yī)院的服務(wù)水平和定價標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同,加上信息系統(tǒng)尚未完善,致使當(dāng)前我國DRG覆蓋范圍不廣,實行深度不夠,服務(wù)效率評測功能有待拓展。縱觀各國DRG推行的經(jīng)驗,提出以下建議。

3.1 推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革,充分發(fā)揮相互促進(jìn)性

隨著我國醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大,醫(yī)保費(fèi)用支出不斷增多,把醫(yī)保費(fèi)用控制在合理范圍成為醫(yī)療保險基金管理的重要內(nèi)容,其中支付方式改革是核心手段。實行DRG付費(fèi)是醫(yī)保支付方式從后付制向預(yù)付制轉(zhuǎn)變的重要舉措,深化醫(yī)保支付方式改革也有利于DRG的進(jìn)一步推進(jìn),兩者具有相互促進(jìn)性。因此,應(yīng)按照《分組方案》標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格推行DRG,逐步減少按項目付費(fèi),促進(jìn)醫(yī)保支付與醫(yī)療服務(wù)價格和人事薪酬等政策銜接,使支付方式改革與DRG實施相得益彰。

3.2 探索中醫(yī)病種模塊,彰顯中醫(yī)特色

鑒于中醫(yī)藥在世界影響力逐漸提升的趨勢,應(yīng)組織蒙醫(yī)、藏醫(yī)、苗醫(yī)、瑤醫(yī)、壯醫(yī)等不同類別的中醫(yī)專家、病案編碼專家、信息技術(shù)與DRG實施人員共同研究制定合理可行的中醫(yī)特色考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化格式,在現(xiàn)行的DRG基礎(chǔ)上做好權(quán)重權(quán)衡和分配,推廣DRG中醫(yī)優(yōu)勢病種診療方案,建立符合我國醫(yī)療特點(diǎn)的DRG。

3.3 遵照執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),完善編碼信息系統(tǒng)

當(dāng)前我國各省份醫(yī)院管理平臺不統(tǒng)一,病案首頁信息系統(tǒng)頁面填寫內(nèi)容不一致,病種編碼水平參差不齊,高發(fā)疾病譜也不盡相同,導(dǎo)致病案編碼在操作過程中出現(xiàn)便捷程度、難易程度甚至是準(zhǔn)確程度的重大差別。政府應(yīng)加強(qiáng)各級衛(wèi)生信息中心建設(shè),實現(xiàn)衛(wèi)生信息數(shù)據(jù)的順利對接及有效整合。應(yīng)由病案委員會專家與信息技術(shù)工作人員配合研發(fā)統(tǒng)一、完善的信息平臺,提升信息系統(tǒng)整合能力;在病案首頁中增補(bǔ)反映醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)療資源的使用、效果、效益、費(fèi)用等信息的項目,以發(fā)揮控費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量評定功能,為病種編碼標(biāo)準(zhǔn)的確定、調(diào)整、執(zhí)行以及監(jiān)管提供有力的信息技術(shù)支撐,為DRG的推進(jìn)搭建統(tǒng)一平臺。

3.4 規(guī)范編碼行為,提升編碼精準(zhǔn)度

病案編碼技術(shù)對工作人員的醫(yī)學(xué)知識儲備有一定要求,目前我國編碼從業(yè)人員專業(yè)度不高,而病案編碼在DRG中有著舉足輕重的作用。過度編碼可使醫(yī)院獲得更多財政資金支持;編碼過低則易導(dǎo)致病種整合信息過于簡單,不利于病人病情的有效治療和醫(yī)保報銷。監(jiān)管部門應(yīng)定期對醫(yī)院編碼進(jìn)行核查,規(guī)范編碼行為。醫(yī)院定期舉行相關(guān)編碼培訓(xùn),醫(yī)學(xué)院校可開設(shè)對口專業(yè),培養(yǎng)信息技術(shù)和醫(yī)學(xué)知識都過硬的病案編碼人才,為DRG的實行和推進(jìn)提供有力人才保障。