國外患者傾聽機制在醫藥產品生命周期中的應用及對我國的啟示

謝燭光,周 茜

(中國藥科大學國際醫藥商學院,江蘇 南京 211198)

隨著人均壽命及經濟水平的提高,為滿足人們日益增長的生活質量需求,傾聽患者聲音在醫藥產品全生命周期中受到了越來越多的重視。以往醫藥產品發展往往存在患者訴求盲點,某些疾病患者長期生活質量不高。目前,美國和歐盟監管機構或制藥企業均已在全產品生命周期傾聽患者聲音,致力于在提升患者生活質量的同時,提升藥品研發效率。中國人口基數大,創新醫藥產品勢頭強,信息產業發展蓬勃,開展患者聲音傾聽活動并將其運用至醫藥產品開發與審評工作中,是可行且必要的。2020年4月,國家藥監局在新版《藥品注冊管理辦法》中,強調我國藥品審評審批應與國際接軌,體現“以人為本,以患者為中心”的人文價值觀。目前,我國某些疾病患者組織及制藥企業已開始收集患者聲音,我國醫藥產品監管機構也在強調提升患者就醫體驗的以患者為中心的醫療服務提供。但目前患者體驗提升僅在就醫層面,包括減少患者候診時間、為患者提供開放信息查詢平臺等。本文通過梳理美國、歐盟醫療監管機構傾聽客戶聲音體系建設,針對性地為我國傾聽患者聲音活動提出相應建議。

1 患者聲音的全產品生命周期貢獻

信息時代,患者對于疾病特征以及治療方案相較于以往有了更多的認識,也逐步從源頭參與醫藥產品開發。患者聲音可包括患者對疾病或治療方案在生理與心理的體驗、對治療方案或醫療產品的想法、需求、偏好等。在醫藥產品開發的最初時點便聆聽患者聲音,可結合定性與定量方法,洞察患者未被滿足的需求,發現患者潛在需求。

患者聲音的運用可貫穿于醫藥產品全生命周期。從臨床試驗前的發現與開發階段,到臨床試驗階段,再到上市后監管階段,患者聲音信息向不同主體提供了分階段差異信息。

臨床試驗前作用及影響主要包括4個方面:①識別疾病負擔、現有治療方案及用藥方式體驗、患者的未滿足需求;②了解疾病診斷過程、疾病可治療性等信息;③識別特定疾病的主要影響因素;④了解進行臨床試驗的潛在障礙。臨床試驗中的作用及影響主要包括8個方面:①開發目標產品檔案(Target Product Profile,TPP),包括產品的預期用途、目標人群、安全性和有效性等信息;②幫助臨床試驗設計方案、受試者選擇依據、保留策略的制定;③影響臨床結果評估指標的選擇、設計,以及評估的實施過程;④有利于識別治療方案的亮點;⑤識別患者對治療方案的偏好和滿意度;⑥預測與測算患者對醫藥產品依從性;⑦患者舒適度;⑧影響監管機構與投資者協商。上市批準后的作用及影響主要有3個方面:①標準護理評估;②臨床實踐中患者報告的結果(PRO);③患者支持調查等。

在醫藥產品開發階段,通過傾聽患者聲音,從患者自主訴說的訴求體驗信息,分析患者疾病承受過程中未實現的需求,該需求包括治療方案開發、優化等,可為新醫藥產品研發方向提供建議。在醫藥產品臨床試驗階段,患者聲音可幫助開發TPP、識別新治療方式的亮點、選擇與設計臨床試驗結果評價指標等,以提升臨床終點指標與患者偏好的匹配度。在醫藥產品上市評估階段,醫藥產品監管機構也會在考慮醫藥產品安全、有效的基礎上,關心患者中心指標,以期提升患者舒適度及其生活質量。在醫藥產品上市后階段,傾聽患者聲音可發現醫藥產品使用中出現的問題,追蹤患者需求變化,進一步提升醫藥產品質量。

2 美國和歐盟患者聲音收集

美國與歐盟正積極、廣泛地開展患者聲音收集活動,患者聲音的收集主體包括監管機構、微觀企業以及公私聯盟組織(Public/Private Partnerships)。

2.1 美國患者聲音收集

美國食品藥品監督管理局(FDA)于2012年建立了以患者為中心的藥品開發計劃(PFDD),致力于更系統地了解患者對特定疾病與其現有治療方案的看法[1,2]。自2012年以來,FDA通過舉行PFDD會議的方式收集患者聲音,目前共收集并公布了26種特定疾病的患者聲音[3]。同時,FDA認為,僅通過召開PFDD會議并不能很好地收集患者聲音,于是FDA正致力于構建患者聲音傾聽的方法學體系,該方法學指南已于2018年推出第一版草案[4]。

FDA不僅單獨收集患者聲音,也會和美國私人組織合作。如關鍵路徑研究所(C-Path)和臨床試驗轉化計劃(CTTI),兩者分別致力于藥物開發過程的改善與臨床試驗質量和效率的提升。

2.2 歐盟患者聲音收集

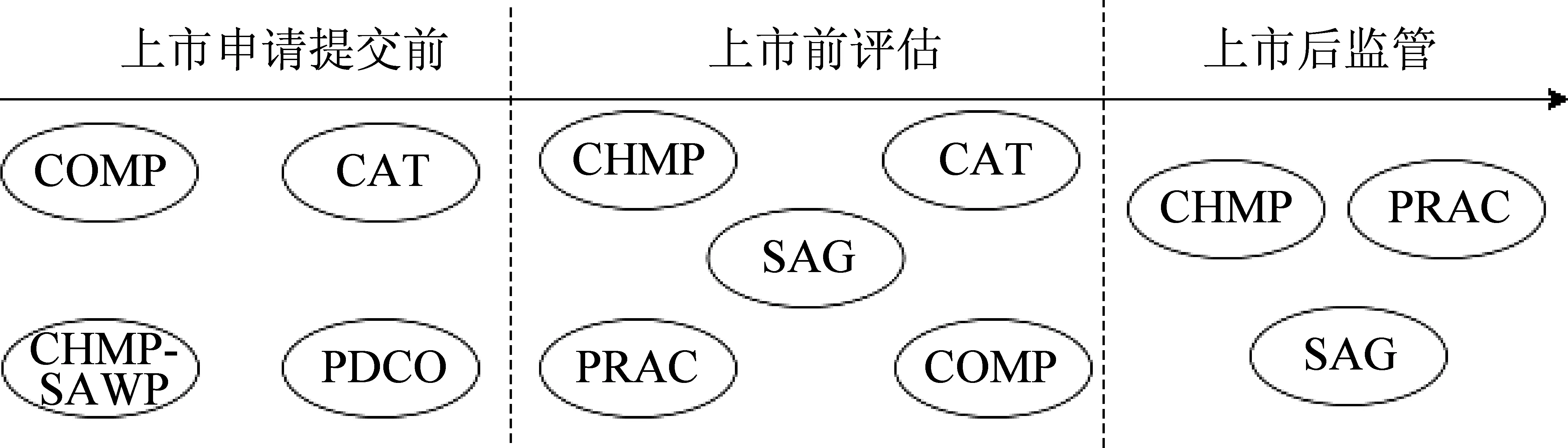

歐洲藥品管理局(EMA)主要通過將患者納入科學咨詢工作組(SAWP)以傾聽患者聲音,2011-2016年,加入EMA的患者人數增加了82%[5]。EMA對藥品的全流程監管中也將患者納入監管機構中[6],包括孤兒藥委員會(COMP)、先進療法委員會(CAT)、人類用藥委員會(CHMP)、科學咨詢工作組(SAWP)、兒科委員會(PDCO)、科學咨詢小組(SAG)、藥物警戒風險評估委員會(PRAC)等。EMA中患者參與監管的分布見圖1。

圖1 EMA的患者參與監管分布圖

由圖1可知,EMA將患者聲音信息更多地運用于孤兒藥、兒科藥、先進治療醫藥產品,且患者聲音的運用貫穿于整個醫藥產品生命周期。

同時,EMA也與私人組織合作,如旨在優化藥物開發研究的創新藥物計劃(Innovative Medicines Initiative,IMI)。另外,EMA正致力于開發新途徑收集患者聲音,定位患者偏好,如聯合MACBETH軟件[7],對患者進行偏好調研等。

2.3 美國和歐盟患者聲音共享機制

為了全面傾聽患者聲音,獲取患者信息,FDA與EMA共同成立了患者聲音的共享平臺——患者參與工作組(Patient Engagement Cluster),以共享在生物類似藥、癌癥藥、孤兒藥、兒童藥、藥物警戒等主題的監管視閾患者聲音[8]。該工作組主要關注如何讓患者更好地表達訴求,如何將患者聲音信息更好地運用到監管工作中,如何對患者進行培訓使其能更高效地參與到醫藥產品監管中等。通過國際信息共享,識別更多患者聲音,共同完善患者聲音傾聽機制。

3 監管機構對患者聲音的傾聽

3.1 美國FDA

上世紀80年代,由于艾滋病(HIV/AIDS)缺乏治療方案,且存在研發資金不足、研發時間長等問題,艾滋病患者便自發向FDA發起了抗議活動。1988年,FDA成立了艾滋病患者小組,此后,患者聲音逐步被納入醫藥產品監管過程[9]。FDA的患者聲音納入如圖2所示。

其中,患者與護理人員交流計劃(P&CC)旨在為器械與放射衛生中心(CDRH)的工作人員提供獲取患者與護理人員意見的正式流程;PEC指患者參與協作(Patient Engagement Collaborative)。

由圖2可見,FDA自1991年便將患者聲音考慮至監管過程,并結合私人組織與EMA共同收集與傾聽患者聲音,以便獲取更多信息。

3.2 歐盟EMA

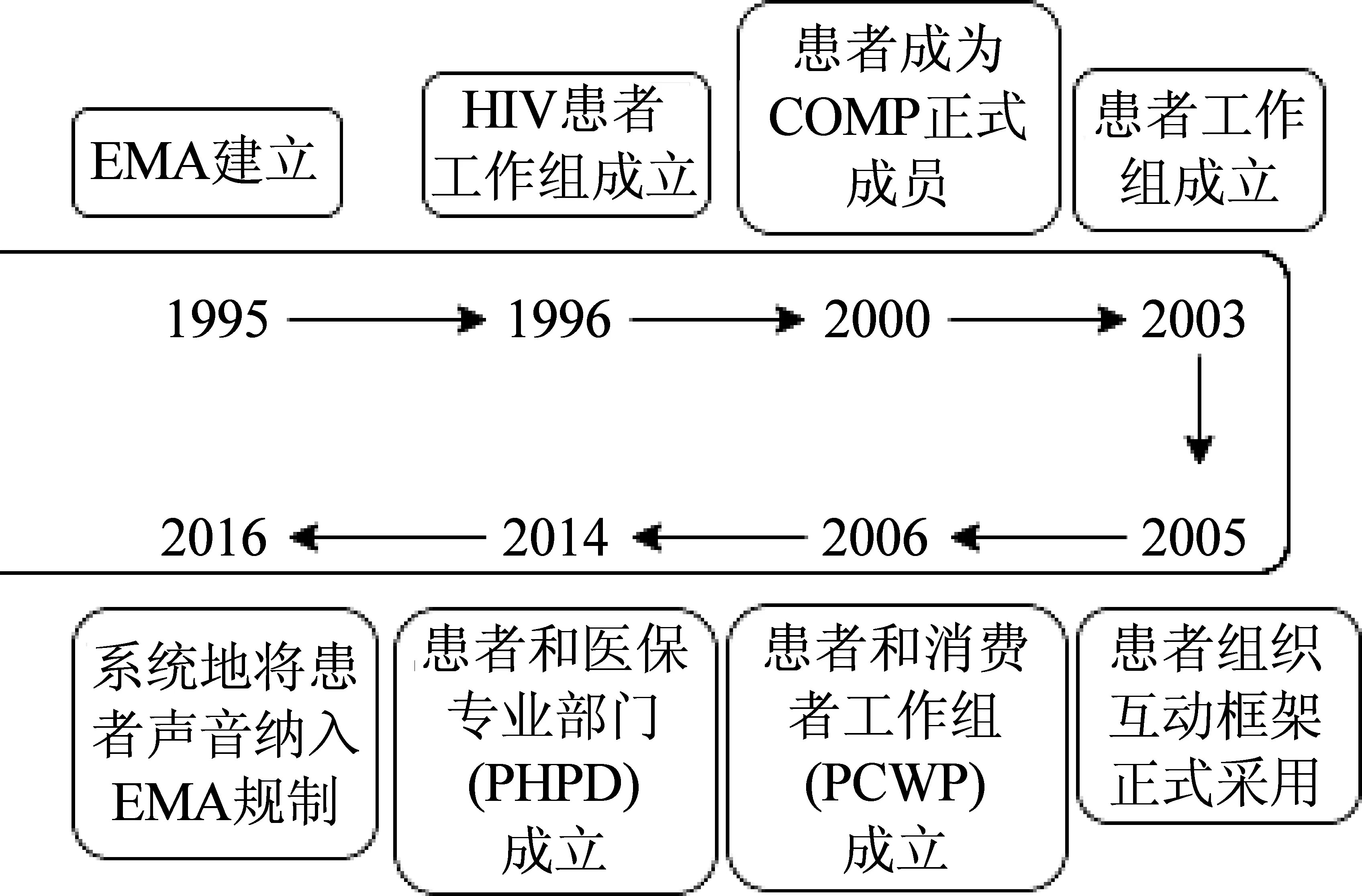

自1995年EMA成立以來,患者聲音一直被EMA傾聽[9]。EMA的患者聲音納入如圖3所示。

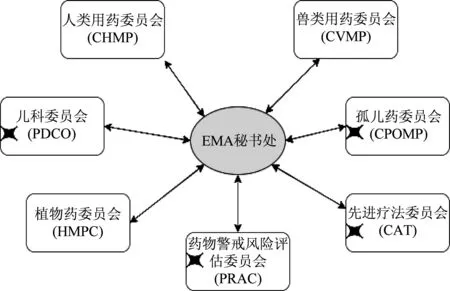

同時,EMA的藥品審評審批過程也充分傾聽了患者聲音,在EMA的7個藥品評價委員會中,有4個委員會(包括孤兒藥、兒科用藥、先進療法、藥物警戒)中納入了患者作為委員會正式成員[9]。EMA藥品審評審批框架如圖4所示。

圖3 EMA患者聲音傾聽

圖4 EMA藥品審評審批框架

3.3 美國、歐盟、日本和我國患者聲音監管機構使用情況

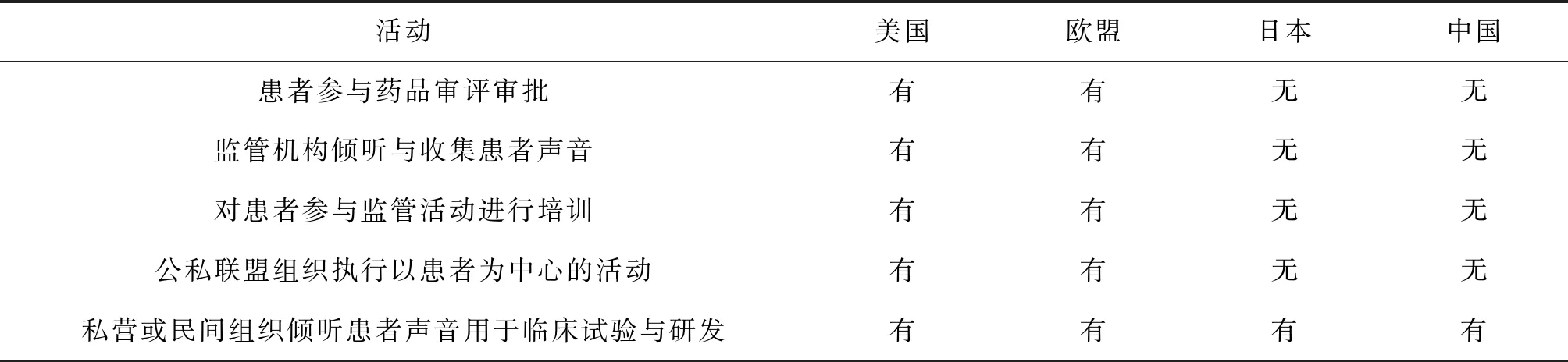

目前歐美的患者聲音傾聽活動開展得較成熟,主要基于監管機構與微觀企業與組織均積極開展與鼓勵傾聽患者聲音,如美國《21世紀治愈法》中提到,自2017年6月起,新藥審批申請需包含患者體驗(Patients Experience)信息報告[10]。除美國與歐盟外,日本厚生勞動省在2017年公布的《促進癌癥控制基本計劃》中也提到了傾聽患者聲音的必要性,并指出如果政府與醫藥企業共同傾聽患者聲音,信息收集將更有效。可目前日本還沒有發布與以患者為中心相關的活動指南,也沒有把患者納入藥品管理機構中,但已逐漸開始傾聽患者聲音[11],見表1。

表1 美國、歐盟、日本和我國患者聲音使用情況

4 總結與啟示

4.1 美國和歐盟患者傾聽活動經驗

通過梳理歐美日地區患者傾聽活動,發現有如下特征:

第一,患者聲音的收集活動呈現逐步脫離醫療機構中介,而由微觀企業與監管機構直接收集患者聲音的趨勢。在信息化時代,信息壁壘已被逐步打破,患者聲音的收集活動不再需通過醫療機構為中介向藥品生產端與監管端傳遞,現有患者聲音傾聽活動大多直接對接患者,擴充了患者聲音的廣度,確保了患者聲音的真實、可靠。

第二,患者聲音收集周期長、程度深。患者聲音的傾聽不僅在醫藥產品上市后階段進行收集,且貫穿于醫藥產品全流程,從藥品開發階段至臨床試驗階段、至上市階段、至上市后階段均密切關注患者聲音。同時,患者聲音傾聽的維度廣,收集的信息豐富,信息挖掘程度深。

第三,患者聲音運用高效。患者聲音收集后,將對其進行深度分析,并從多方面、多角度探討其運用方式,包括縱向從醫藥產品全生命周期運用患者聲音,也包括橫向進行跨國間患者聲音共享合作,以更好地洞察患者側全方位醫藥信息。

4.2 我國患者傾聽工作現狀及啟示

針對以上美國和歐盟患者傾聽活動經驗,分析我國現狀并得到如下啟示:

第一,我國應系統收集患者聲音。我國微觀醫藥企業已在逐步開展患者傾聽活動,但醫藥產品監管過程尚未將患者聲音納入醫藥產品的審評審批中,監管機構尚未開展患者聲音傾聽與信息轉換利用活動,醫藥產品監管結構還未落實患者聲音傾聽活動。我國應逐步收集特定疾病的患者聲音,以便于臨床試驗受試者招募與新藥開發工作。如監管機構聯合制藥企業、患者組織共同召開患者訪談會、進行患者滿意度或需求調查等,實現信息共享。同時,鑒于我國地廣、人多、方言多,患者聲音收集過程可能存在自然壁壘,可通過引入現代技術手段,如人工智能語義分析、移動設備云端存儲等方式收集并整理患者聲音。其次,我國應建立一套完善的患者聲音收集體系。在收集患者表面聲音的同時,引導患者表達以深挖患者內在需求,這與聲音收集形式、詢問患者方式、特定疾病負擔均有關系。因此,我國應構建一套完整的患者聲音傾聽方法學體系。

第二,我國應深度傾聽患者聲音。目前我國患者聲音主要聚焦于就醫體驗方面,難以獲得患者對于治療方案、用藥方式改善等方面的需求信息。“以患者為中心”的醫療服務提供理念逐步受到重視,主要為引進信息技術,促進患者就醫信息交流以減少患者候診時間等。對此,本文提出以下建議:首先,高效轉化現有信息。通過有效傾聽患者聲音以將其轉化為對新藥研發、臨床試驗、藥品監管等方面有用的信息,從需求側為藥品研發方向、臨床試驗終點指標選取、藥品上市審評審批評價要素等方面提供思路。其次,全面深挖潛在信息。對患者聲音的再傾聽可定位患者潛在需求,識別患者對疾病治療方案的看法與偏好,使醫藥產品的風險——收益評估更合理,且更具現實意義。同時,患者聲音并不總是來源于患者本身,由于疾病或生理干預,某些患者可能難以表述需求,因此患者聲音還可能來源于患者家屬、照料者等“患者代言人”。因此,多主體深度傾聽方法的制定與實施也有助于發現潛在信息。

第三,我國應合理運用患者聲音。鑒于我國目前還未有全面的患者聲音數據庫,其聲音應用也相對薄弱、單一,除特定疾病(如血友病等罕見病)患者組織外,我國并未將傾聽患者聲音全面運用至臨床試驗方案制定、新藥研究開發、治療方案開發與完善等活動。具體建議如下:藥品監管機構可定位患者需求并通過宏觀調控滿足最緊迫需求;對患者進行監管培訓,并將其納入特定疾病的審評審批中;參與全球患者聲音傾聽活動,共享患者需求信息。醫療機構可探索與患者的有效交流方式;識別特定疾病異質人口學特征;收集疾病演變進展趨勢等信息。制藥企業可確定未來研發投入方向;通過滿足患者需求實現更大市場份額;優化臨床試驗受試者與終點指標的選取效果。目前,我國某些制藥企業已關注患者聲音,并將其運用至藥品開發與臨床試驗階段,但醫藥產品監管機構尚未將患者聲音運用于新藥開發鼓勵、醫藥產品監管審評審批過程,對于現有醫藥產品或治療方案的后續追蹤活動的開展也較少。因此,我國監管機構應逐步考慮患者聲音以提升我國醫療水平與患者全方位體驗。