觀察量表在小學道德與法治“潛潤課堂”教研中的應用

丁雯

【摘要】“潛潤課堂”是江寧區小學道德與法治教研員方崢嶸老師“十三五”規劃課題中提出的新理念,簡單地說就是通過自然無痕的道德教育活動,使學生在沉浸式體驗中主動獲得道德素養的自我構建和提升。在對“潛潤課堂”教學現狀進行深入研究的過程中,我們發現運用課堂觀察量表可以解決教師聽評課時的隨意性,讓教師設計出更有效的“潛潤課堂”活動,讓聽評課更具有針對性,讓教研活動更有效。

【關鍵詞】觀察量表;小學道德與法治;“潛潤課堂”

小學道德與法治學科于2019年9月開始全面推行統編版教材。為了讓新教材更好地促進學生的道德成長,江寧區小學道德與法治學科組在教研員方崢嶸教師的帶領下,進行了“潛潤課堂”的研究。為了更全面地再現“潛潤課堂”的每個環節,為了更快地幫助教師提升教學能力,為了更好地提高小學道德與法治“潛潤課堂”的有效性,我校道德與法治教研組決定利用課堂觀察量表進行“潛潤課堂”的探究。

一、目前小學道德與法治課堂聽評課狀態

小學道德與法治課自改版以來,越來越重視學生道德的提升和能力的提高。這些對學科的要求需要落實到一堂堂課中,因為提升小學道德與法治課堂的有效性已經迫在眉睫。通過觀察多次市區級小學道德與法治教研活動,我們發現,教師聽評課的狀態不容樂觀。

1.沒有目標地聽課,隨意低效

我們提倡“有準備”地聽課。教師如果先熟悉所聽這節課的教材或帶著問題去聽課,效果肯定會很好。但在實際教研活動時,能做到上述要求的教師非常少。在檢查教師的聽課筆記時,更是發現記錄的過程非常簡單,長此以往,這樣隨意低效的聽課狀態怎能提高教學能力呢?

2.沒有針對性地評課,散亂空洞

通過多次觀察市區級小學道德與法治教研活動,我們發現,評課的要么是專家、領導,要么是寥寥幾人,而廣大一線的道德與法治教師在一次次“沉默寡言”中失去對課程的“深度思考”。再看各小學自己的道德與法治教研活動,要么是一兩位老教師的“一言堂”,要么就是大家“漫無目標”的評價。由此可見,這樣的評課何來效率?這樣的教研如何提升教學有效性?

二、課堂觀察量表的設計

課堂觀察是課堂研究廣為使用的一種研究方法。課堂觀察是指研究者或觀察者帶著明確的目的,憑借自身感官及有感輔助工具,直接或間接地從課堂情境中收集資料,并依據資料做相應研究的一種教育科學研究方法。課堂觀察量表的設計,是研究者通過分解課堂參與,尋找與觀察點相關的關鍵行為,再結合課堂教學程序設計出相應的記錄表格。

小學道德與法治“潛潤課堂”教學力求引領課堂教學實踐,實現教學方式的轉變,變“故事會”“電影院”“游戲場”似的課堂為學生主體參與、深入體驗的“有我之境”;變道德教育中“灌輸式”地教為自主構建地學。為了檢測教學各環節的有效度,我們決定從觀察學生開始。

三、將觀察量表運用到小學道德與法治“潛潤課堂”實踐過程

1.參與改革,讓活動設計更“潛潤”

我們從學生的參與度試圖判斷出小學道德與法治“潛潤課堂”活動設計是否有效。在大家反復的探討中,我們按照學生的座次設計出了《課堂觀察學生發言統計量表》(第一稿)(見表1)。從學生發言和課堂互動兩個維度,去試圖檢測、判斷活動設計的有效性。

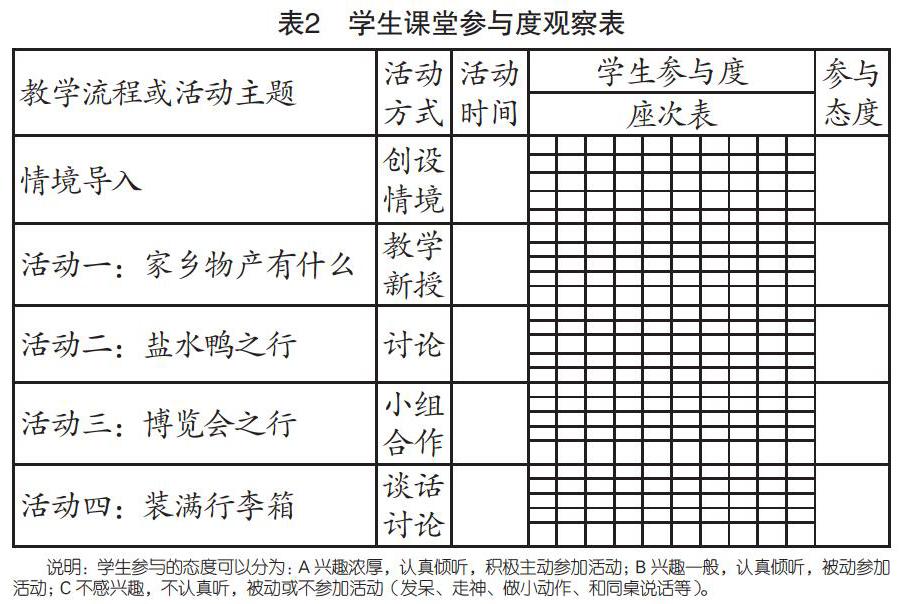

在實際的操作中,我們發現,學生參與度的高低的確能真實地反映課堂的真實狀態。一個讓學生充分參與并討論的活動定會讓人感受深刻,這對提升學生的道德認知,促進他們的成長大有裨益。但隨著研究的深入,我們發現,“第一稿”有很多欠缺:(1)反映出的內容單一。只能反映整堂課的參與度。學生參與時的態度、興趣、狀態和教學各環節的參與度無法顯示。(2)體現不出道德與法治的學科性。在之后的教研中,我們針對這兩點繼續做深入的研究與改革,終于設計出比較滿意的《學生課堂參與度觀察表》(見表2)。

隨著觀察量表的改進,筆者驚喜地發現,教研組的教師在活動設計前會進行細致的“學生學情的分析”。通過對學生深入的了解,從而選擇學生更感興趣的、更能引發思考的活動。而授課的教師在課堂中由于“觀察量表”的“監控”,會更加關注學生,眼中有學生了,實現了“潛潤課堂”教學方式和教學行為的轉變。

2.運用實踐,讓聽課集中深入

“潛潤課堂”要求教師在設計教育教學活動時,蹲下身來,以學生的視角發現學生、理解學生,通過創設源于學生生活、基于學生成長需要的道德教育活動,引領學生積極主動地獲得道德素養的提升。

高效聽課既能幫助授課教師更全面、更深入地了解上課時的情況,又能檢測教學設計是否達到“潛潤課堂”的要求,為授課教師后續的反思和教學設計的更改提供了有效的資料支持。

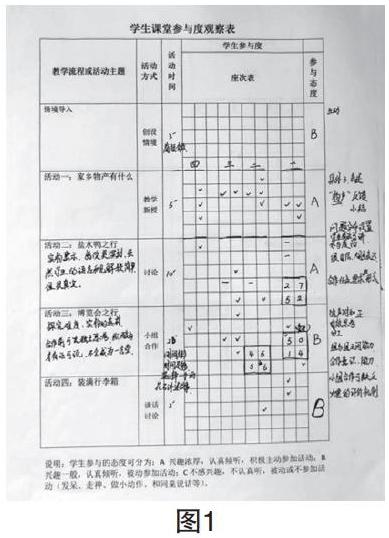

在運用《學生課堂參與度觀察表》時,為了讓教師在課堂上不顧此失彼,我們要求授課教師提供教學設計。聽課教師為了更客觀地記錄學生的動態,需在聽課前先熟悉授課教師設計的各教學環節,在聽課中必須高度集中注意力,把各教學環節和學生當時的表現及時記錄下來。在多次運用觀察量表的促進下,教研組的教師們養成了課前先熟悉教材和授課教師教案的習慣。聽課的效果由于教師的改變而慢慢提高。我們在檢查中總能看到觀察量表和教案上聽課教師那密密麻麻的小字,這些都是教師教研“成長”的足跡(見圖1、圖2、圖3)。

3.輔助評課,讓教研生動實效

自新課程改革以來,在小學道德與法治學科教學中,雖然教師也注意到在教學中設計活動讓學生參與體驗,但學習活動設計更多關注教材內容和任務,忽視了學生真正的成長需要和學習踐行需求。因此,當前小學道德與法治教學中“知行分離”現象極為嚴重。

有效評課可以讓授課教師更直觀地了解“知行分離”的情況出現的位置,今后遇到類似的問題可以有效規避或處理得當。有效評課可以讓聽課教師總結出問題解決的策略,這對他們的教科研能力有很好的促進作用。而有效評課則需要具體的數據支撐,這些“數據”讓評課更有針對性,讓教研走向“深處”,能實實在在地促進整個教研組的實踐構建,為“潛潤課堂”基本范式的建立奠定基礎。

在實際使用觀察量表評課的過程中,評課教師為了讓自己的評課總結更有說服力,在記錄客觀情況后會有意識地尋找道德與法治學科“潛潤課堂”的理論去對照,在多次使用后,將這些理論熟記于心,在教學、聽課、評課過程中會有目的地使用。這是道德與法治教研目前比較理想的境界,而我們同樣會在探究觀察量表的路上繼續摸索“潛潤課堂”,以期實現師生的共同成長。

【參考文獻】

沈毅,崔允漷.課堂觀察—走向專業的聽評課[M].上海:華東師范大學出版社,2010.

沈毅,崔允漷.有效學習[M].上海:華東師范大學出版社,2011.

成尚榮.兒童立場[M].上海:華東師范大學出版社,2018.