自擬解毒涼血燥濕方輔助治療乙型肝炎慢性肝衰竭45例療效觀察

梁強

三門峽市中心醫院感染性疾病科,河南 三門峽 472000

慢性乙型肝炎由乙型肝炎病毒(HBV)引起,是我國最常見的病毒性肝炎疾病,也是導致慢性肝衰竭的重要原因[1]。大部分乙型肝炎慢性肝衰竭患者會出現或輕或重的凝血功能障礙、黃疸,甚至是肝性腦病[2]。多種因素導致的HBV再活動是引起該病的主要原因,故而有效的抗病毒治療是該類患者首選的治療手段[3]。中醫認為,乙型肝炎慢性肝衰竭誘因為“濕”“熱”,治療應以涼血、解毒燥濕、通肺腑為主。筆者特自擬解毒涼血燥濕方,并將其應用于乙型肝炎慢性肝衰竭患者,旨在探究此類方藥的療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年1月—2020年1月在本院接受診治的乙型肝炎慢性肝衰竭患者90例,采用隨機數字表法將其分為對照組和觀察組,每組各45例。對照組:男25例,女20例;年齡25~68歲,平均(45.26±7.15)歲;病程7~40 d,平均(19.26±6.20)d。觀察組:男23例,女22例;年齡23~68歲,平均(46.01±6.82)歲;病程6~39 d,平均(19.59±6.42)d。兩組患者一般資料具有可比性(P>0.05)。入組患者均簽署了知情同意書。本研究經醫院倫委會審查批準。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準[4]乙肝表面抗原(HBsAg)陽性,乙肝病毒脫氧核糖核酸(HBV-DNA)≥1×104copies/mL,凝血酶原活動度(PTA)≤40%。

1.2.2 中醫診斷標準[5]主癥:身黃、目黃,口干口苦,舌苔黃膩;次癥:腹脘脹滿,尿黃赤而短少,脈滑或弦滑。

1.3 納入與排除標準

納入標準:(1)符合中西醫診斷;(2)年齡>18歲;(3)認知、精神正常。排除標準:(1)原發性肝癌;(2)合并其他肝炎病毒感染;(3)配合度較低。

1.4 治療方法

對照組:(1)靜脈注射復方甘草酸苷注射液(北京凱因科技股份有限公司,批準文號:H20058999,規格:20 mL)40 mL;(2)注射用還原型谷胱甘肽粉劑(重慶藥友制藥有限責任公司,批準文號:H19991067,規格:0.3 g)1.2 g;(3)多烯磷脂酰膽堿注射液(成都天臺山制藥有限公司,批準文號:H20057684,規格:5 mL :232.5 mg)697.5 mg;(4)口服恩替卡韋分散片(正大天晴藥業集團股份有限公司,批準文號:H20100019,規格:0.5 mg)0.5 mg。以上藥物均1次/d。

觀察組:在對照組基礎上口服自擬解毒涼血燥濕方。組方:茵陳30~60 g,赤芍、蒲公英各30 g,生大黃、梔子、黃芩、郁金、丹參、牡丹皮、紫草、白術、茯苓、陳皮各15 g。每日1劑,加水500 mL,煎至300 mL,早晚溫服,150 mL/次。

兩組均治療8周。

1.5 觀察指標

(1)臨床療效。(2)全自動生化分析儀檢測治療前后空腹靜脈血谷草轉氨酶(AST)、血清谷氨酸氨基轉移酶(ALT)、PTA以及國際標準化比值(INR)。(3)采用電化學發光分析法及熒光定量法檢測血清標志物HBeAg、甲胎蛋白(AFP)以及HBV-DNA含量。

1.6 療效評定標準[6]

治愈:中醫證候積分顯著改善,肝功能、凝血功能大致恢復正常;好轉:中醫證候積分、肝功能、凝血功能較治療前有所改善;未愈:中醫證候積分及肝功能、凝血功能無任何改善甚至加重。除未愈外,其余均納入有效率計算。

1.7 統計學方法

采用SPSS 20.0軟件處理數據。計數資料用例(%)表示,行χ2檢驗,計量資料用表示,行t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

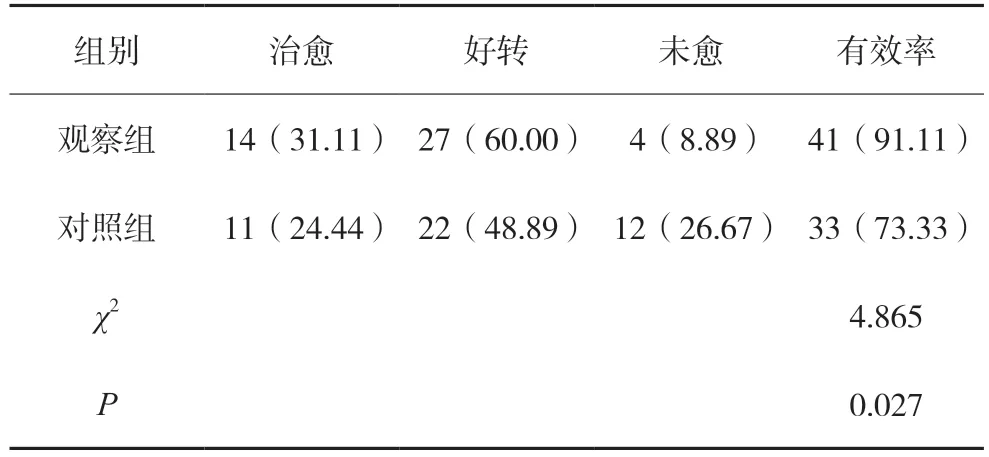

2.1 兩組療效比較

治療后,觀察組有效率為91.11%,對照組有效率為73.33%,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組療效比較(n=45) 例(%)

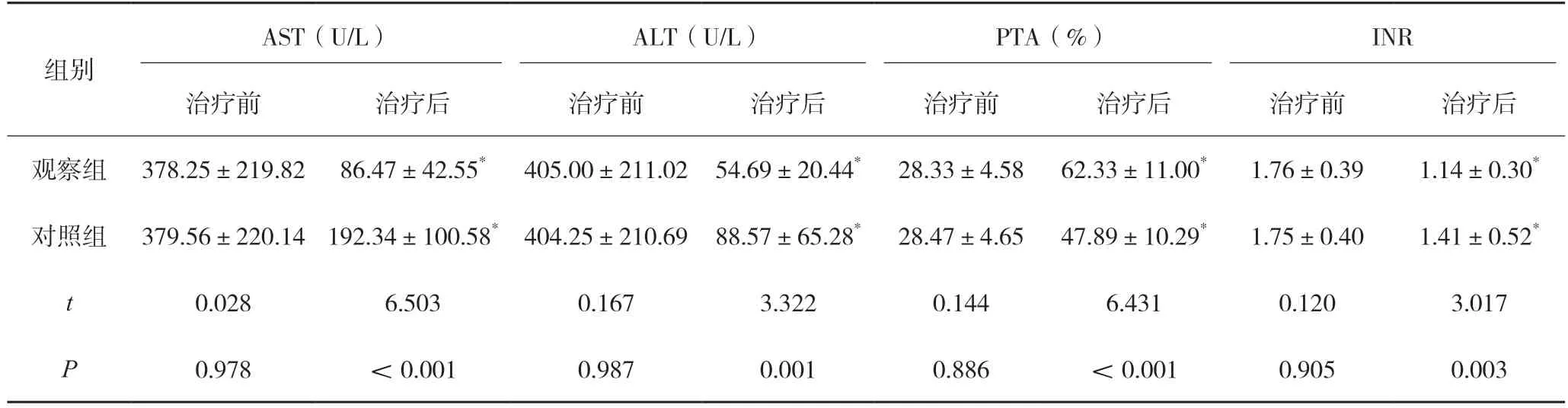

2.2 兩組肝功能、凝血功能比較

與治療前比較,兩組AST、ALT和INR均下降,PTA升高(P<0.05),且觀察組的升降幅度大于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組肝功能、凝血功能比較(±s,n=45)

表2 兩組肝功能、凝血功能比較(±s,n=45)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

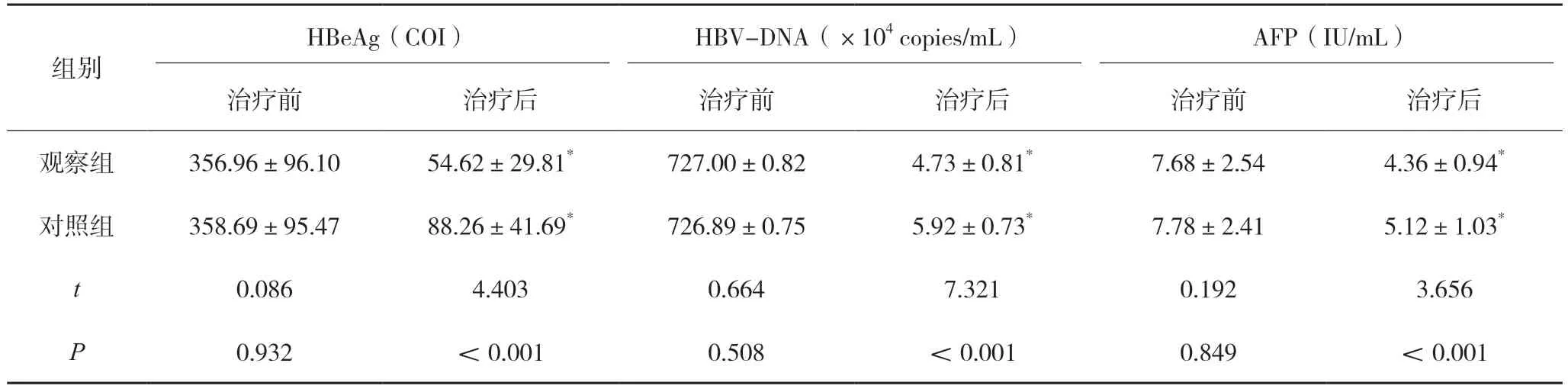

2.3 兩組HBeAg、HBV-DNA及AFP比較

治療后,兩組HBeAg、HBV-DNA及AFP均較治療前下降(P<0.05),且觀察組上述指標均低于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組HBeAg、HBV-DNA及AFP比較(±s,n=45)

表3 兩組HBeAg、HBV-DNA及AFP比較(±s,n=45)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

3 討論

HBV感染后對肝臟細胞持續的免疫損害,造成了肝細胞的再次壞死,因此抗病毒是治療乙型肝炎慢性肝衰竭的根本措施。臨床常用的核苷類抗病毒藥物為恩替卡韋,該藥可抑制HBV-DNA的復制,促進HBeAg的血清學轉換,從而減輕肝細胞的炎癥,但該藥不能完全清除體內的HBV,對于機體自身存在的病癥也無法進行糾正,存在局限性。

中醫認為,乙型肝炎慢性肝衰竭屬“瘟黃”“急黃”的范疇,其病位在肝、膽、脾、胃、腎,病機為濕熱熏蒸肝膽,導致肝膽疏瀉異常,膽液瘀滯、循環不暢,外溢至皮膚,遂皮膚發黃。解毒涼血燥濕方中以茵陳、赤芍為君藥,茵陳可入脾胃肝膽經,促膽汁排泄,具有利濕退黃之功效,赤芍可護肝、保護紅細胞以及抗血小板聚集[7];以丹參、梔子為臣藥,梔子苦寒,清熱解毒、通利三焦,丹參祛瘀通經,以活血為重,二者相輔相成,以達到涼血活血、退黃之效。另輔以生地黃清熱涼血生津;肝病時患者肝強脾弱,佐以白術、茯苓健脾利濕以祛除濕邪。乙型肝炎慢性肝衰竭長期不愈,會使機體內AST、ALT水平大量增加,鑒于凝血功能受損,進而會出現PTA水平的降低[8]。本研究發現,觀察組的AST、ALT和INR顯著低于對照組,PTA顯著高于對照組,提示解毒涼血燥濕方對于患者的肝功能、凝血功能改善明顯,該藥方能夠促進患者黃疸的消退以及肝臟功能的恢復。本研究還發現,觀察組治療后的HBeAg、HBV-DNA以及AFP均明顯低于對照組,提示在西醫恩替卡韋治療乙型肝炎慢性肝衰竭的基礎上,加以解毒涼血燥濕方進行輔助治療,在恩替卡韋發揮抑制HBV-DNA復制的前提下,減少病毒細胞的擴散,抑制肝細胞膜上病毒蛋白抗原的表達,保證了肝功能的正常代謝。

自擬解毒涼血燥濕方輔助治療乙型肝炎慢性肝衰竭,可明顯改善患者的肝功能及凝血功能,對病毒復制起控制作用,效果顯著。