奶牛副結核病4 年監測調查與分析

文/趙海明 婁立穩 孫 航 肖梓凡

(北京市奶牛創新團隊密云綜合試驗站)

奶牛副結核病為B類疫病,是典型的慢性傳染病,幼年牛最易感。該病會影響奶牛消化吸收等功能,導致病牛機體消瘦,影響其生產性能,陽性牛終身產奶量比正常牛減少4 000 kg/頭,會給養殖場(戶)造成嚴重的經濟損失。該病早期臨床癥狀與其他腹瀉疾病相似,且尚無有效疫苗。近年來隨著與世界先進奶牛養殖國家的交往合作,我國奶牛事業發展迅猛,逐步拉近了與先進水平的距離,但仍需補齊“短板”,其中,奶牛副結核病的綜合防治越來越受到奶牛場的高度重視。

為防控奶牛副結核病,某規模化奶牛場與北京奶牛創新團隊及明日達(北京)科貿有限公司(簡稱“明日達公司”)合作,開展了奶牛副結核病的監測和綜合防控。主要針對犢牛易感的特性,采取嚴格的管理措施,切斷感染途徑;針對泌乳牛則通過使用副結核分支桿菌抗體檢測試劑盒每年對泌乳牛開展采血檢測,通過監控及時淘汰臨床陽性牛,減少交叉感染,在最小程度減少奶牛場經濟損失的前提下,使該場的抗體陽性比例逐步控制在較低水平,保障牛群健康,提高產奶水平。

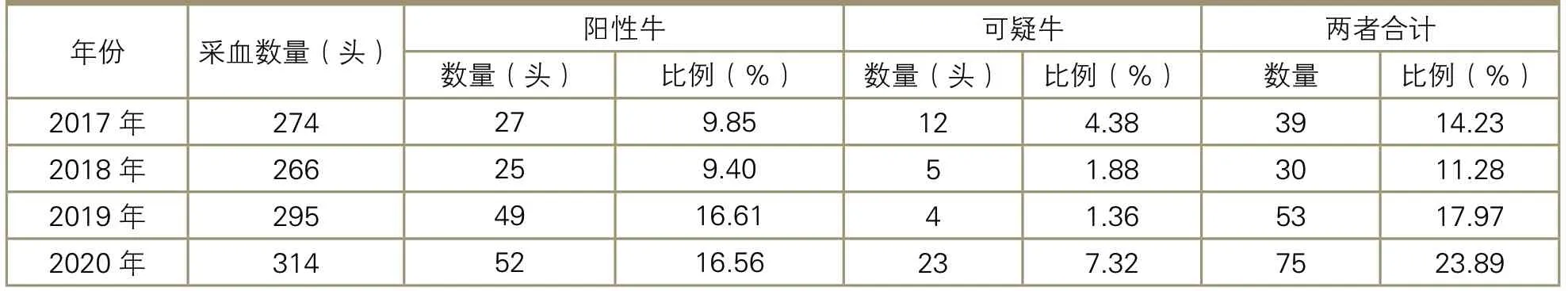

表1 奶牛副結核采血檢測結果

1 奶牛場基本情況

該場成立于2001年9月,占地60 畝,起始10 頭牛,2011年已發展到380 頭牛。截止到2019年12月底,全群808 頭、泌乳牛305 頭、干奶牛75 頭、后備牛298頭、犢牛130頭。2019年奶牛單產達到12 800 kg/頭。該場為北京奶牛創新團隊示范場。

2 監測方案

2.1 采血

由于該病潛伏期較長,出現臨床癥狀時間晚,每年春季對所有泌乳牛,尾根靜脈采血5 mL,青年牛及后備牛不采血。

2.2 送檢

血樣送明日達公司,使用北京愛德士元亨生物科技有限公司的副結核分支桿菌抗體檢測試劑盒檢測。

2.3 結果判定

通過樣品的光密度值與陽性對照光密度的平均值相比較(S/P)而得出。S/P≤45,為陰性;55>S/P>45,疑似;S/P≥55,陽性。

2.4 測試結果反饋

明日達公司將檢測的結果通過郵件發送給奶牛場場長。

2.5 措施

2.5.1 陽性牛的管理

陽性牛佩戴特殊耳標區別其他健康牛,加強區分管理;陽性牛在飼養過程中出現臨床腹瀉癥狀即刻淘汰。在出現繁殖障礙等情況時,優先主動淘汰陽性牛;陽性牛產犢使用獨立產房,產后立刻消毒,且初乳要廢棄,不得飼喂犢牛;為預防胚胎傳播該病,連續2 次檢測為陽性的牛只禁止配種,產犢后及時淘汰。

2.5.2 犢牛的管理

所有陽性牛所產犢牛,出生后即刻與母牛分離單獨飼養;犢牛所吃初乳、常乳均取自陰性健康牛,且全部經過巴氏消毒。

3 副結核檢測結果及分析

3.1 副結核采血檢測結果

副結核采血檢測結果見表1。由表1 可以看出,奶牛副結核陽性比例最高為16.61%,最低為9.40%;與疑似合計最高為23.89%,最低為11.28%。由于副結核病程長、感染階段不同,單次ELISA檢測的準確度在60%左右,如果陽性率超過10%,根據北京愛德士元亨生物科技有限公司的建議,每年可檢測2次。所以,重復檢測才能得出更準確的檢測結果。

3.2 陽性牛淘汰情況

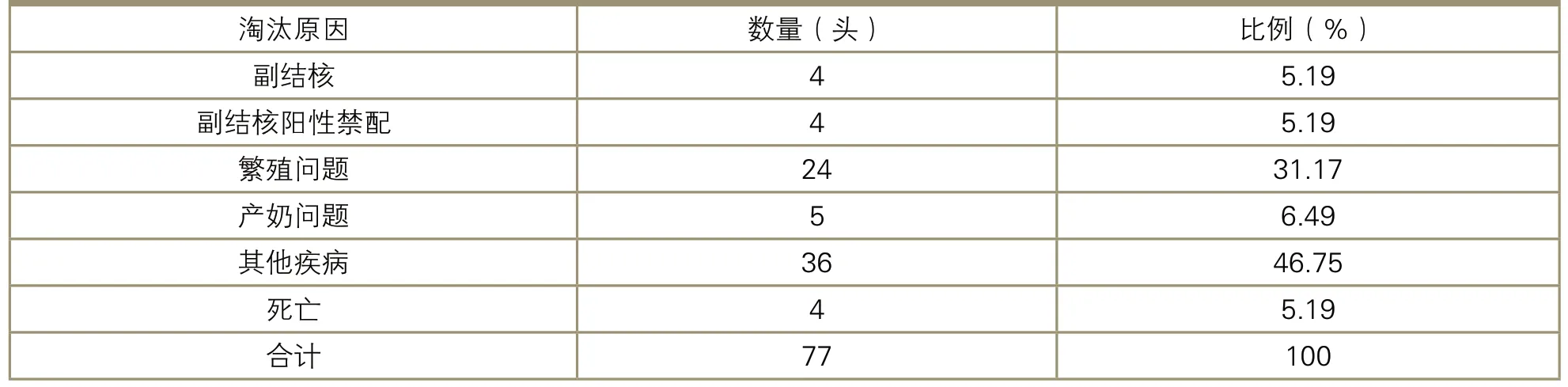

通過給陽性牛佩戴特殊耳標,截止到第四次檢測結束,對2017—2020年,共77 頭檢測陽性牛或疑似陽性牛在飼養過程中淘汰的原因進行統計(見表2),從表2可以看出,淘汰的主要原因為疾病和繁殖問題,占77.92%;臨床出現副結核癥狀淘汰的僅占5.19%;連續檢測陽性的禁配牛只占5.19%。說明感染副結核的牛只臨床表現較少,大部分為隱形感染。

表2 淘汰原因統計

表3 2016—2020 年月產奶量分析(kg/頭·天)

4 對牛奶產量的影響

通過連續追蹤該場2016年1月—2020年6月的奶牛生產測定(DHI)分析報告,總結了每月的平均產奶量,見表3。由表3可以看出,從2017年起,該場每月的產奶量均高于2016年同期。除2018年10—12月,期間因更換飼料導致低于2017年同期;2020年6月因換飼青貯導致低于2019年同期外,其余各月均高于上一年同期。

5 結論

5.1 從監測陽性結果反復及檢測4 年后陽性牛及疑似陽性牛感染23.89%的比例看,臨床實踐中奶牛副結核病的監測及綜合防控工作具有長期性和艱巨性。需要對泌乳牛進行持續監測,同時對陽性牛、犢牛以及環境衛生消毒方面須有更加嚴格的管理措施。

5.2 奶牛場在持續監測、主動加強淘汰陽性牛和加強管理的綜合作用下,對奶牛的生產具有積極地促進作用。日產奶量從監測前32.28 kg/頭·天增加到41.83 kg/頭·天,提高29.58%,年均增長7.40%。提高牛群的生產成績,就是一個“補短板”的過程,這也說明制約生產的“短板”越少,生產水平越易提升。