淺談乳制品追溯體系的建立及對乳制品消費的影響

文/吳連萍 楊仁琴 徐廣新 陳 佳 李沐蓉 周 煒 劉 陽

(揚州市揚大康源乳業有限公司;江蘇省乳業生物工程技術研究中心)

1 乳制品追溯體系概述

1.1 定義及建立背景

國際食品法典委員會(CAC)將“可追溯性”定義為能夠追溯食品在生產、加工和流通過程中任何特定階段的能力;可追溯體系為食品供應各個階段信息流的連續性保障體系[1]。食品追溯體系的定義在時代的發展過程中也在不斷完善,我國普遍認可的可追溯食品是指食品生產企業的食品在原料采購、生產加工、物流、流通銷售等各環節,通過人工或電子科技手段對食品相關的信息進行追溯并獲得可追溯食品標識使用權的食品。可追溯食品依據評定結果分為A、B、C三個等級,A級最高,依次降低。我國乳品企業在全球乳品行業中占據著數量和體量的絕對優勢,但品牌效應不足,可信任的品牌屈指可數。通過鼓勵乳制品企業建立全程可追溯的產品安全和質量管理體系,可重振國人對國有乳制品企業的信心,滿足國家《奶業整頓和振興規劃綱要》的要求,有利于監管部門對照《乳品質量安全監督管理條例》開展工作,最終促進乳制品質量不斷提高。而且建立完善的乳制品質量追溯體系,是保障消費者權益的重要抓手,是落實企業主體責任的有效實踐,可以促進信息的互聯、互通、共享,是消費者參與食品安全監督的重要渠道。追溯體系的建立不僅滿足了消費者對食品安全的需要,給消費者提供一個更安全、可靠的追溯體驗,也是對食品企業生產過程的一種力量監督,更是提升質量安全保障的有效方式之一。

1.2 內容

1.2.1 追溯對象和追溯主體

乳制品追溯體系在乳品企業中的追溯對象包括牧場、乳制品加工廠、乳制品質量指標、原輔料供應商、運輸物流以及銷售代理商;追溯主體為企業在售的所有乳制品。

1.2.2 追溯內容和功能

建立乳制品追溯體系是為了實現對乳品企業生產經營的產品來源可查、去向可追。在發生質量安全問題時,能夠及時召回相關產品、查尋原因。乳制品追溯體系主要利用乳制品生產加工供應鏈中的原料牧場、原輔料供應商、乳制品加工廠、乳制品銷售代理商、流通等環節中的工藝信息與產品質量信息間的比對,有利于乳品企業及時發現不良品,并及時響應召回計劃,將企業和消費者的損失降到最小。乳制品追溯體系可降本增效,提升企業管理效率;明確責任,一旦出現食品安全問題,可快速鎖定出現問題的環節,有效降低安全風險,提高責任擔當。完善乳制品追溯體系,可保證產品質量安全,建立企業大數據,利用數據驅動,精準決策,做到智慧營銷,鏈接消費者,建立品牌信任,樹立行業標桿,進而促進銷售,即追溯=保安全+提效率+傳信任。探討基于大數據分析的乳制品追溯平臺建設,推進智慧標簽、智慧識別、大數據、云計算、物聯網、人工智能、區塊鏈等新技術在乳制品追溯領域的應用,推進實施“互聯網+乳制品”智慧監管,推進乳制品行業高質量發展[2]。

1.2.3 應用技術

為了實現在食品數據采集和數據傳遞方面的效率最大化和成本最小化,對乳制品追溯體系應用的追溯技術要求極高,選擇合適的追溯技術極為重要。目前國際上投入使用的追溯識別技術有:條碼(一維碼和二維碼)技術、無線射頻識別技術(RFID)技術、近紅外光譜分析技術、同位素指紋分析技術、DNA條碼技術,區塊鏈追溯技術[3]。2020年,國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會出臺了《GB/T 38574—2020 食品追溯二維碼通用技術要求》,進一步規范了食品二維碼使用的原則、目標、數據內容和管理要求。

1.2.4 追溯方案

乳制品行業探索出追溯系統的全新模式,基于大數據背景下的物聯網技術,以現代化設備自動采集數據,進行實時傳輸,錄入計算機進行存儲和分析,開發一套從原料奶生產,到加工、檢驗、流通、銷售的安全監測和追溯管理系統。為實現從牧場到市場的全鏈條,基于物聯網技術的乳制品追溯及管理系統,乳制品建立了原料進貨、原料配方、原料庫房、加工生產、檢驗留樣、成品銷售六個主要追溯環節。各追溯環節之間交流互動、信息共享。原料進貨主要包括采購、進貨、查驗、放行留樣、不合格品記錄;原料配方主要包括產品配方設計、傳統配方和新配方;原料庫房主要包括原料入庫、退料記錄、原料奶檢驗、原料奶留樣、不合格品記錄、原料退貨;加工生產包括生產指令、設備維護、原料領用、生產投料、關鍵工序、生產退料、灌裝包裝、成品入庫、清潔檢查;檢驗留樣主要包括成品檢驗、成品留樣、不合格品記錄;成品銷售主要包括產品銷售、產品退貨和產品召回。

2 我國乳制品追溯體系建立的現狀

早在2002年,我國就逐步制定了乳制品追溯體系相關的標準和指南,有關部門和地方開展了乳制品追溯試點示范,初步搭建了乳制品追溯信息體系和網絡交換平臺。盡管目前我國乳制品產量位于世界前列,但乳制品追溯體系的建設工作開展比較緩慢。通過政府部門不斷出臺相關政策文件進行指導和扶持,各地方乳品企業取得部分成果,但仍存在一些問題。第一,我國缺少一部對乳制品追溯體系的全過程進行監督管理的細則,導致體系的運行過程中缺乏法律保障,出現問題后,乳制品生產供應鏈上的各環節責任分擔不明,個別無良牧場或原料供應商妄圖渾水摸魚,損害了集體利益,導致乳制品安全信任危機,也使得資源配置難以實現帕累托最優[4]。第二,我國目前有多個不成熟的“乳制品追溯體系”,各體系自身不夠完善,存在各種漏洞,且體系之間聯系松散,信息相互孤立,各追溯體系標準不統一,內容交叉情況嚴重,質量參差不齊,為消費者和企業進行乳制品信息追溯增添了阻礙[5]。第三,雖然我國目前多采用二維碼識別技術實現了信息追溯,但對二維碼的編碼并沒有統一的規定,編碼方式繁多,導致追溯的信息不能有效共享和聚集,使得乳制品供應過程中,各環節無法緊密連接,甚至供應鏈斷裂[6]。第四,存在追溯信息數量少、信息質量差以及追溯成本高等問題[7]。

3 乳制品追溯體系的建立對乳制品消費的影響

乳制品追溯體系的建立對消費者的態度和反應等消費行為的影響是最重要的,從乳品企業角度出發,考察乳制品追溯體系建設對區域市場消費者的影響。

3.1 數據來源及統計分析

通過網絡調查問卷收集了500 份消費者數據,完成問卷的被調查者基本信息及問卷內容見表1。

3.2 問卷內容與賦值

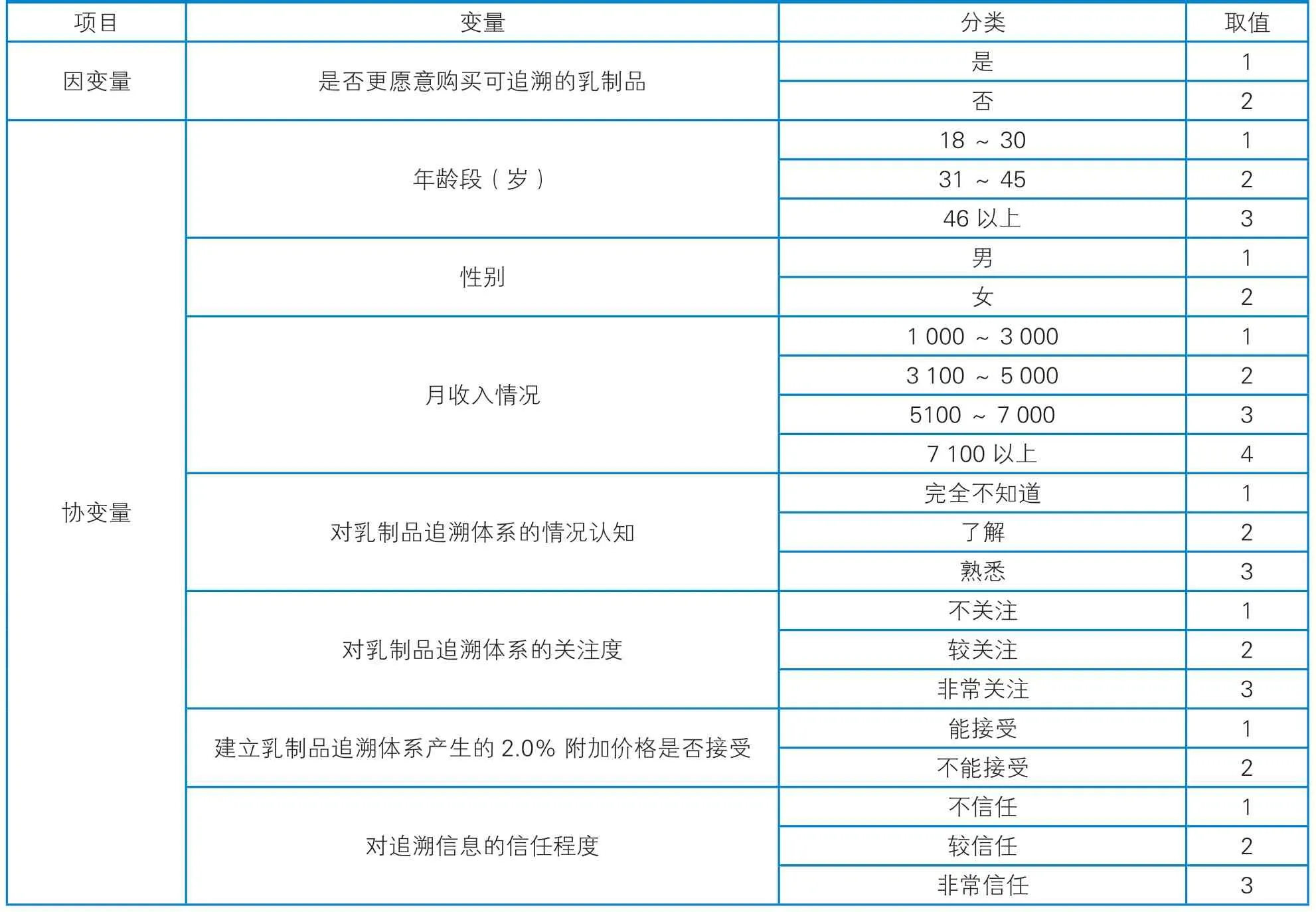

問卷主要內容包括被調查者的年齡、性別、月收入、對乳制品追溯體系的情況認知與關注度等,具體變量賦值情況見表2。

表1 問卷完成者的基本信息

3.3 數據分析

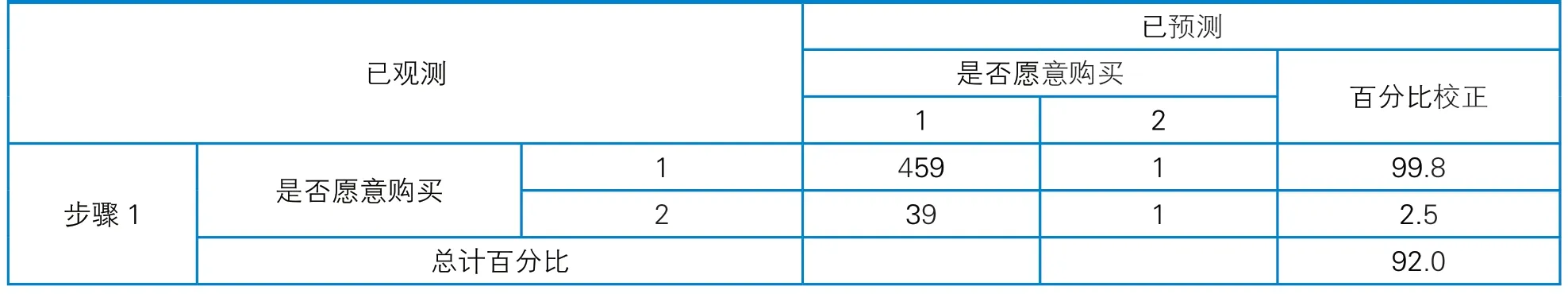

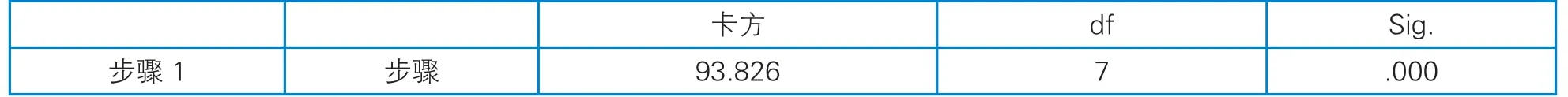

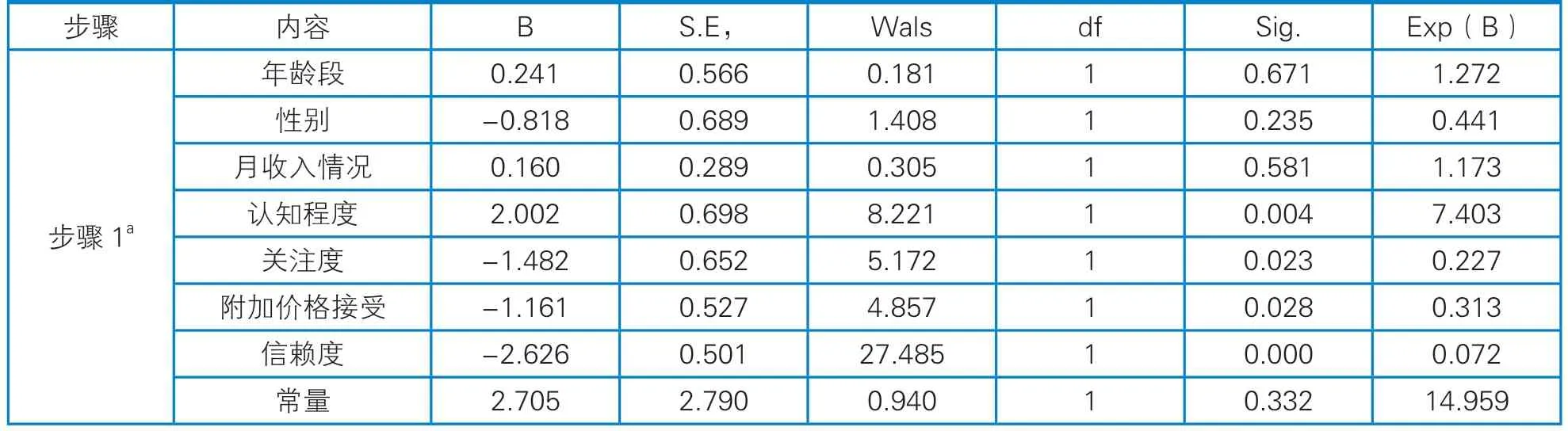

通過S P S S 軟件構造二元Logistic回歸模型,對調查結果進行分析,了解相關因素對乳制品消費的影響。因變量表示消費者是否愿意購買可追溯乳制品,協變量為各影響因素,模型結果見表3~5。

表3顯示,500 名被調查者的調查數據,采用本文建立的模型預測各個被調查者購買可追溯乳制品的意愿,表5則直接反映了各協變量對因變量的影響。可知,乳制品追溯體系主要從年齡、性別、月收入情況、認知程度、關注度、對追溯信息的信任度及消費者對附加價格的接受度等幾個維度對乳制品消費的影響。

3.4 數據描述性分析

在本次調查中,僅有62.5%的受訪者了解或熟悉乳制品追溯體系,剩余37.5%的受訪者完全不知道乳制品追溯體系。對乳制品追溯體系的認知程度、關注度、消費者對附加價格的接受度及對追溯信息的信任度等對乳品消費的影響較顯著,而消費者年齡、性別和月收入情況對結果的影響不顯著,這與范宇珩等[6]以食鹽為例的調查結果相似。且部分消者對于產品外包裝的二維碼,可能存在誤解,認為是一種打廣告的形式,不會掃碼進行追溯。了解乳制品追溯體系的受訪者,基本能夠接受追溯體系建立帶來的附加成本,并且能夠認可信息的真實性。總體而言,乳制品追溯體系對消費者的行為有正向的促進作用,應在不同層面上推廣乳制品追溯體系。

4 結論及建議

4.1 結論

安全和質量是貫穿乳制品追溯系統的兩條主動脈,通過互聯網技術、視頻監控、各類傳感技術,為乳品企業筑起了安全的堡壘。一旦有問題出現,可以立即采取有效措施,找出問題,減少損失,可使企業規避風險,保障乳制品質量安全。企業通過乳制品安全與質量追溯體系的建立,提升員工質量安全意識,保障產品質量,讓消費者放心購買,帶動乳品企業發展,促進企業品牌建設。也可以為食品藥品監督檢驗機構提供便利,產品信息一目了然,查找便捷。對消費者的消費行為影響也不言而喻,消費者更傾向于購買可溯源的安全乳制品,對乳制品是否可追溯的關注度也上升到了一個全新的高度,因此,建立乳制品追溯體系是大勢所趨。

表2 變量賦值及取值

表3 對消費者是否更愿意購買可追溯乳制品的預測正確率

表4 模型系數的綜合檢驗

4.2 建議

首先,為使乳制品追溯體系真正服務于乳品企業和消費者,乳品企業應該優化追溯環節,壓縮成本,提高信息的可信度和利用率,尤其微生物檢驗存在滯后性,追溯信息應及時更新。其次,乳品企業應做好宣傳推廣工作,政府應出臺鼓勵政策,進一步促進消費者理解乳制品追溯體系的內涵。最后,為了保證乳制品追溯體系的可信度,乳品企業應在監管機構的要求下進一步落實統一的二維碼編碼方式和建立統一的食品追溯平臺,提高其使用效率及品牌效能。

表5 模型中各協變量與因變量的關系