貴州松桃苗族親屬稱謂分析

摘要:本文欲通過對以苗語親屬稱謂為主的詞匯特點的認知,揭示其語言變化原因和規律,對一些語言現象作出解釋,以幫助人們豐富語言知識,促進語言學科發展。同時,通過比較分析,方便族群交流,提高該族語言文字應用水平,促進語言資源搶救保護,為人們認識和了解苗族Hmong支系提供幫助。

關鍵詞:松桃苗族;親屬稱謂

苗族是一個古老的民族,散布在世界各地,主要分布于中國的黔、湘、鄂、川、滇、桂、瓊等省區,以及東南亞的老撾、越南、泰國等國家和地區。苗族有自己的語言,苗語屬漢藏語系苗瑤語族苗語支,分湘西、黔東和川黔滇三大方言。由于苗族與漢族長期交往,有一部分苗族兼通漢語并用漢文。苗族的宗教信仰主要是自然崇拜和祖先崇拜。苗文:Hmongb,Hmongb、Hmaob、maob,有的地區自稱ghab nus、ghab Xongb、deb songb等。他稱“長裙苗”、“短裙苗”、“紅苗”、“白苗”、“青苗”、“花苗”等等,新中國成立后統稱為苗族,英文寫作:MIAO或HMONG。苗族在上古時代有“荊楚”、“荊蠻”、“南蠻”等的得名,便是如此。禹伐“三苗”的殘酷戰爭以后,中原文獻不再有“三苗”的記載。荊楚、楚荊、荊蠻、南蠻等不同的呼喚,都是泛指苗族人們的共同體,他的前身,還是三苗,歷商、周至戰國后期,三苗后裔在“荊”、“楚”、“蠻”的抽象掩蓋下,又出現于史冊。這些稱呼把苗和其他族稱混同在一起。宋以后,苗才從若干混稱的“蠻”中脫離出來,作為單一的民族名稱。

苗族源于黃帝時期的“九黎”,堯舜時期的“三苗”。“九黎”是五千多年前居住有黃河中下游的一個部落,后與黃帝部落發生戰爭,即歷史所稱的“琢鹿大戰”。在戰爭中,黃帝與炎帝聯合,九黎首領蚩尤被黃帝擒殺,余部退入長江中下游,形成“三苗”部落,建立了三苗國。在四千年前,以堯、舜,禹為首的北方華夏高部落與“王苗”爭戰近千年;最后、三苗國被夏禹所滅。“三苗”失敗后,一部分被驅逐到“三危”,即今陜甘交界地帶,后又被迫向東南。遷徙,經過很長時間逐步進入川南、滇東北、黔西北等,形成后來西部方言的苗族,留駐長江中下游和中原地區的“王苗”后裔,有部分與華夏融合,另一部分形成商周時期所稱的“南蠻”;而居住漢水中游的,被稱為“荊楚蠻夷”。

苗族是最早的稻作民族,在上古時期就種植水稻。苗族在原始社會,以樹葉為衣,以巖洞或樹巢為家,以女性為首領的情況,在苗族古歌中有大量的反映。從一些地區的親屬稱謂制度中,還能看出從母權制過渡到父權制,從血緣婚到對偶婚的演變痕跡。秦漢以后,封建王朝在大多數苗族地區建立郡縣,實行“附則受而不逆,叛則棄而不追”的羈縻政策。五溪地區的苗族先民已開始從事農業生產,掌握了用木皮織績和以草實染色的紡染技術,出現了產品交換。至魏、晉、南北朝時期,武陵地區由于生產力的不斷發展,苗族的原社會開始逐漸解體,原來由血緣關系組成的氏族公社,已逐漸發展成為地緣關系的農村公社。唐宋年間,苗族逐步進入到了階級社會,農村公社的首領已有了土地支配權。漢族的封建經濟,通過漢、苗等民族間頻繁接觸,促進了苗族封建社會領主經濟的形成和發展。有些“蠻酋”、“蠻帥”成為世襲的“土官”,領有大量的土地。在這些“土官”境內的苗民淪為農奴(稱為“田丁”),耕種著領主的土地,交納租賦和服無償勞役,并須參加領主間的械斗,為其賣命。南宋王朝開始用官職來籠絡各族首領,以加強中央和地方的關系。許多土官都受到封賞,后來成為大大小小的土司。元、明時期,苗族地區的封建領主經濟已相當發展。明朝中央政府于弘治十五年(1502)在湖南城步苗區開始實行“改土歸流”,其他地區開始派遣流官。苗族地區地主制度的興起,又使以領主制度為經濟基礎的土司政權受到削弱。封建王朝對土司的限權,又使土司制度走向衰落。到明末清初,其他苗族一些地區開始改土歸流,使地主經濟得到順利發展。但湘西的臘爾山區、黔東南雷公山和古州山區,仍處于“無君長、不相統屬”狀態,被封建王朝統稱為“生界”。其社會發展仍處于農村公社末期。清雍正年間大規模的“改土歸流”,對封建領主的瓦解和地主經濟的發展,起了很大的促進作用,但對“生界”的武力征服,造成了苗族人民大量傷亡,嚴重地破壞了當地的生產力。隨著封建地主經濟的發展,土地的兼并和財富的集中日益加劇。乾隆年間,湘西已出現擁有一二千石谷子的大地主,至嘉慶年間,已出現了七八千石谷子的大地主。封建領主制到這時才基本上消亡。1840年鴉片戰爭以后,苗族地區先后淪為半殖民地、半封建社會。苗族人民為了民族的獨立和解放,與其他各族人民一道進行了艱苦卓絕的斗爭,在舊民主主義革命和新民主主義革命時期都作出了貢獻。1949年后,苗族地區經過民主改革和社會主義改造,實行民族區域自治。

貴州關嶺一帶流傳有《蚩尤神話》,傳說遠古時,苗族居住在黃河邊上,共“八十一”寨,他們的首領叫蚩尤,蚩尤為民除掉了危害苗民的“垂耳妖婆”,使百姓過上安居樂業的生活,后來妖婆的三個妖娃請來了赤龍公和黃龍公(即炎帝和黃帝)復仇,蚩尤率領苗族人民英勇作戰,多次打敗赤龍和黃龍二公。赤龍、黃龍二公聯合起雷老五(即雷公),水淹苗兵,擒殺了蚩尤,焚毀了“八十一寨”。剩下來的苗族子民被迫遠走他鄉。苗族是中國人口較多的少數民族之一,歷史悠久、分布面廣。苗族又是一個世界性的民族,在五大洲都有足跡,主要分布在泰國、老撾、越南、法國、德國、英國、加拿大、阿根廷。澳大利亞、美國等國家。一在國內主要分布在貴州、湖南、云南、四川、廣西、湖北、海南等省內。其中貴州最多,遍布全省的各專州縣市。全國苗族總數的一半以上。其中又以黔東南苗族侗族自治州最多,也最集中,人們常說:“貴州是苗族的大本營”。苗族喜歡聚族而居,僅黔東南地區的苗族就占全國苗族總人口的四分之一,為全省苗族的39.5%,且多數分布在遠離城市的偏僻山區,以村辦單位聚族而居,與其官民族合村共寨的極少。貴州苗族集中了全國苗族主要的文化特征,如較大的方言,次方言和多數土語,苗族語言屬于漢藏語系苗瑤語族苗語文,有湘西、黔東、川黔慎三大方言區。貴州苗族的挑花、刺繡、織錦、蠟染、剪紙、首飾制作等工藝美術瑰麗多彩,馳名中外。其中,苗族的蠟染工藝已有千年歷史。苗族服飾多達一百三十多種,可以同世界上任何一個民族的服飾相媲美。苗族是個能歌善舞的民族,尤以情歌、酒歌享有盛名。蘆笙是苗族最有代表性的樂器。

貴州松桃苗族自治縣(簡稱松桃),貴州省銅仁市轄縣。成立于1956年,是國務院批準成立最早的自治縣之一。松桃地處武陵山脈主峰梵凈山東麓,地處黔、湘、渝兩省一市結合部,與湖南的花垣、鳳凰相連接,同重慶的酉陽、秀山接壤,區位適中,交通便利,素有“黔東門戶”之稱。古有“地接川楚,位遏三湘”之名。全縣轄5個街道、17個鎮、6個鄉。總面積3409平方公里,其中建成區面積24余平方千米以上。是銅仁市面積最大、人口最多、綜合實力最強的一個縣。貴州松桃苗族是“三苗”時代又遷移至江漢平原,后又因戰爭等原因,逐漸向南、向西大遷徙,進入西南山區和云貴高原。目前,松桃苗族與湘、鄂、川苗族連成一片為另一大聚居區,人口也超過百萬。銅仁地區的苗族分布,以松桃東半部的臘爾山區最為集中。松桃苗族自治縣位于貴州省東北邊緣,處在黔、湘、渝兩省一市結合部。松桃苗族自治縣(簡稱松桃),貴州省銅仁市轄縣。成立于1956年,是國務院批準成立最早的自治縣之一。其中以苗族為主體的少數民族占全縣總人口的68.1%。

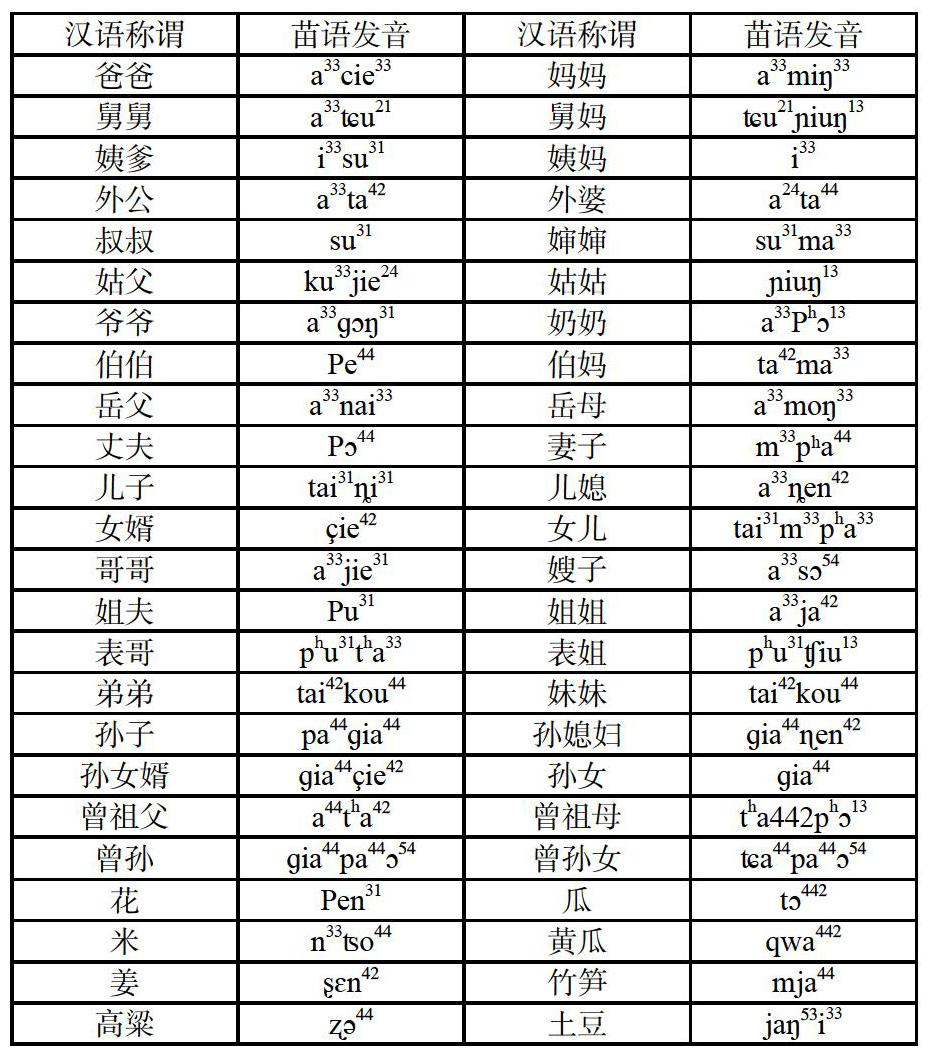

根據論文寫作需要,于多個周末期間,尋找貴州松桃苗族自治縣長興堡鎮(長興堡鎮,古稱大塘,位于貴州省松桃苗族自治縣城北部片區)的苗族作進一步更為細致的、有針對性的詢問、調查。調查語料的主要發音合作人為楊宇珍,女,26歲,在讀研究生,貴州省銅仁地區松濤苗族自治縣長興堡鎮的苗族。龍燕,女,39歲,中學文化,貴州省銅仁地區松濤苗族自治縣長興堡鎮的苗族。對她們深表感謝。右表是我經過調查所列出的貴州松濤長興堡鎮苗族的相關詞匯表

總體來說,當地苗族的家庭結構與漢族基本一致,但在親屬稱謂的表達上有相似也有不同。所以與漢族相比較,我們可以從中大致可以看出苗語稱謂的三個特點:(1).受到當地漢語和方言的影響。有一些稱謂就基本是借用的漢語發音,如:爺爺 a33ɡ??31(因為當地的一部分漢語稱爺爺為阿公);奶奶 a33Ph?13(當地一部分漢語稱奶奶為阿婆);伯伯 Pe44(和漢語發音很相似);舅舅 a33?u21(和漢語發音很相似);舅媽 ?u21?iu?13(和漢語舅娘的發音很相似)等等。(2).苗語和漢語的融合。例如:若有多個叔叔,最小的一個稱為 man214su31,其中man214在當地苗語中表示最小的意思,而su31就同漢語的叔的發音基本一樣。對有多個姨的情況也是一樣,最小的小姨稱為man214i33。(3).通過人際關系而形成的親屬,從而導致稱呼的親屬化也比較常見,比如:在苗寨里,所有的人都可以納入本族和外族的親屬稱謂系統中。父輩,非舅父、舅母、姑父、姑母、岳父、岳母即伯父、伯母、叔父、叔母;同輩,非兄弟姐妹即表兄弟姐妹;子輩,非兒女即婿媳。任何兩個人之間都可以用親屬稱謂詞來稱呼,即使他們之中沒有有真正的血緣關系。

參考文獻:

[1]苗族歷史概說,中國網[引用日期2014-12-3].

[2]苗族祖先蚩尤,中國網[引用日期2014-12-3].

[3]譚厚鋒,中國境外苗族的分布與變遷[J].貴州民族研究,1997,03.

[4]松桃苗族自治縣志編纂委員會.松桃苗族自治縣志:貴州人民出版社,1996:44-45.

作者簡介:

王巧(1991-),女,貴州貴陽人,西南民族大學 民族研究院,民族學碩士。