羌族口頭敘事程式語的英譯難點與策略*

——以《木比授計羌勝戈》為例

⊙ 陳玉堂

(西南民族大學外國語言文學學院,四川 成都 610041)

引言

《羌戈大戰》作為羌族的民間口傳史詩,敘述了遷到四川岷江上游的羌族先民與早已在此定居的戈基人戰爭的故事。其第六節《木比授計羌勝戈》在語言和文體上特色鮮明,主要講述羌族先民在天神阿巴“木比塔”的幫助下,與戈基人三次比武,巧用計謀戰勝戈基人的故事。《木比授計羌勝戈》一般由羌族釋比(羌族祭師稱呼的譯音)在重大的儀式場合進行講唱,依賴口頭敘事得以傳承,在演唱過程中呈現出口頭文學的敘事程式特征。口頭詩歌的語言基本上是按照既定的程式化的模式來構筑的,表現出相對的穩定性,程式化的詩行遵循著一定的節奏和句法模式,其中至少有一個詞在詩行中的位置是固定的,且重復出現在其他詩行中。[1]程式的構造使口頭敘事歌手完成順暢敘事,且為邊演唱邊記憶敘事內容提供可能。[2]關于羌族民間口傳史詩的敘事程式問題,在一些研究中已經有直接或間接的討論。如,王田認為《羌戈大戰》具有相對穩定的敘述結構與情節,在羌族口頭敘事研究視野與方法上,需要把握口頭敘事的演述與傳承機制;[3]蔣彬認為釋比在演述《羌戈大戰》時將本地村寨的典故、地名、人物等融入到口頭敘事中;[4]陳安強從田野調查中觀察到羌族口頭史詩中常用的語言程式之一便是較為固定的音節(步)。[5]

上述研究中均提及羌族民間口頭敘事演唱存在的程式特征,其作為口傳史詩程式的表現有待更為深入、系統地分析。從田野作業觀察到的現象可知,《木比授計羌勝戈》的演唱以詞語序列方式展開,將演唱文本進行分解,呈現出一些固定的詞組或短語,且具有重復性,這種詞語程式特征值得歸納和總結。此外,帶有韻律的句式、使用數目的程式等,構成一個程式系統。本文擬對《木比授計羌勝戈》敘事程式的表現及其翻譯難點進行分析,討論《木比授計羌勝戈》敘事程式語的英譯策略及方法。

一、《木比授計羌勝戈》中敘事程式的表現

《木比授計羌勝戈》中出現的敘事程式表達著各種各樣的含義,就其內容而言可以分為人物稱號程式、韻律程式、數目程式。《木比授計羌勝戈》的演唱中程式多體現在詩行,語詞的重復使用在敘事中占據重要位置,釋比只需要添加相關唱詞即可完成表演,受眾也較為容易理解敘事內容。

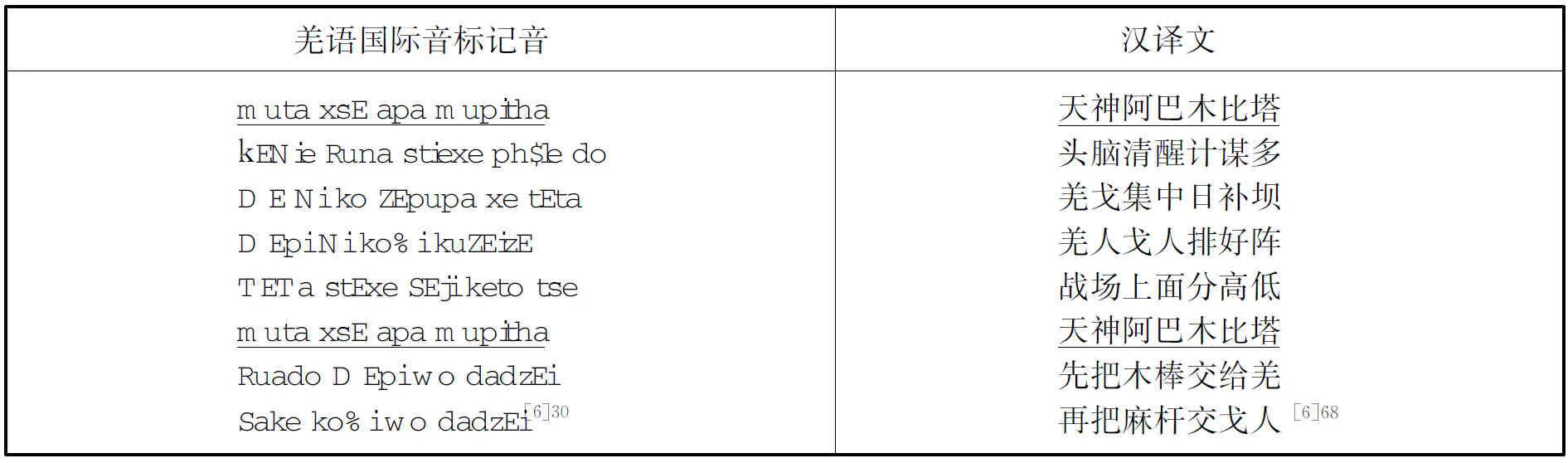

(一)人物稱號程式

《木比授計羌勝戈》敘事中的人物登場具有程式特征,多和與人物緊密結合的詞組一起出現,進而對人物特點進行說明。如,《木比授計羌勝戈》詩章一共有129行詩句,詞組“天神阿巴木比塔”在整個詩章出現了6次。“天神阿巴木比塔”用來形容“木比塔”擁有主宰宇宙、創造萬物的神奇力量,在整個故事中出現多次,構成了一個人物稱號的程式,釋比在演唱中敘述“木比塔”時多使用該固定表述(具體見表1)。“天神阿巴木比塔”中的人物“木比塔”是具有程式特點的人物姓名單元,出場高度固化,具有穩定性,不會隨著上下詩行的起伏而發生變化。羌區不同溝谷的釋比在演唱中對人物“木比塔”的敘述都很相似,引出“木比塔”時傾向于將部分姓名稱呼單獨處理為一個詩句。如,姓名前面冠以“天神”“阿巴”等修飾性詞匯,使人物名字占據一個詩句的長度。演唱中凡是引出人物“木比塔”的時候,“天神”“阿巴”等修飾性詞語的運用表現出人們對“木比塔”的尊崇。

表1 《木比授計羌勝戈》人物稱號的程式

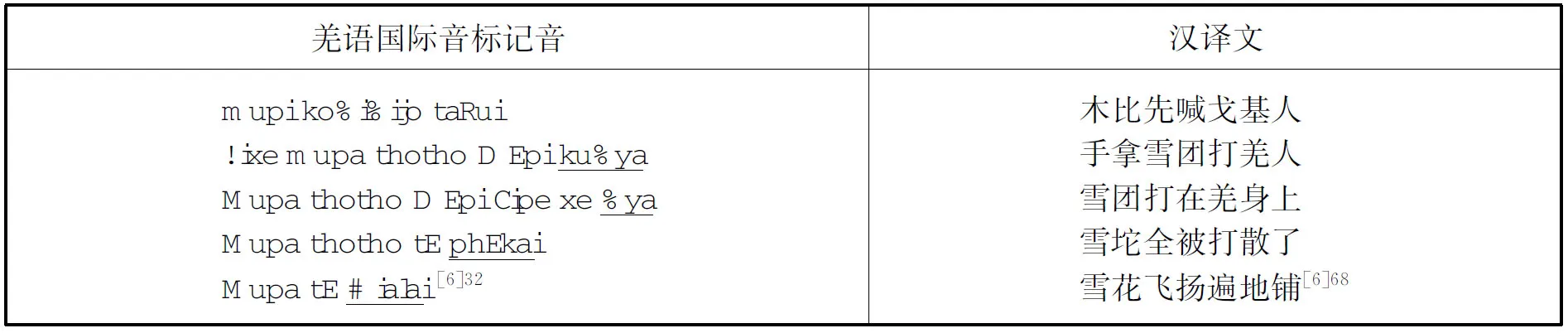

(二)韻律程式

《木比授計羌勝戈》的演唱文本運用帶有韻律的句式歌頌羌族英雄的豐功偉績,讓釋比可以無限地演唱下去,唱詞歡快流暢、朗朗上口,用簡單的格式和經濟省力的表達方式傳達著細致多變的情境,常見的敘事韻律方式有ABB式,即兩行一個韻(具體見表2)。

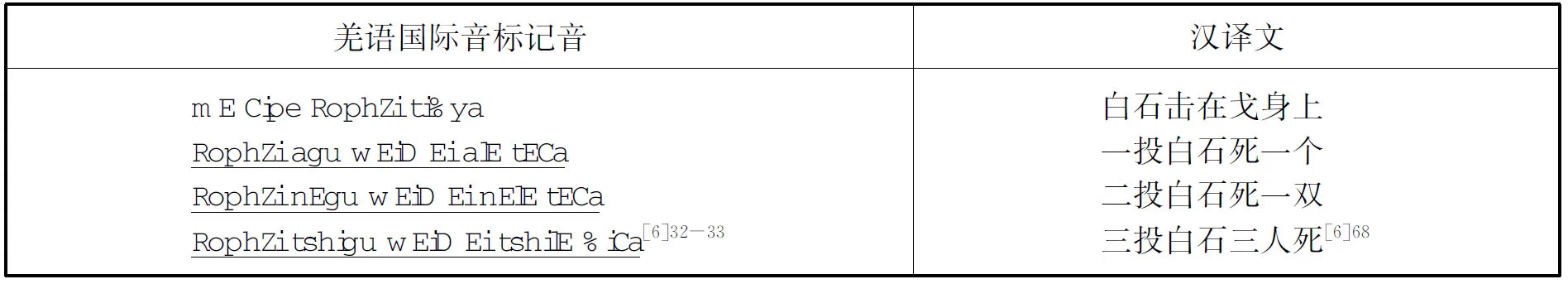

表2 《木比授計羌勝戈》韻律的ABB式

分析可知,表2詩行第3、4句押尾韻,所壓韻腳為“tECa(死)”。此外,在實際演唱文本中也有AABB韻律方式(具體見表3)。

表3 《木比授計羌勝戈》韻律的AABB式

詩行押AABB式的不完全韻,第2、3詩行押“%ya(打)”的韻腳,第4、5詩行押“-ai”的韻腳。釋比演唱時還敲擊羊皮鼓伴唱,羊皮鼓的敲擊會隨著唱詞的不同而更改節拍,節奏錯落有致。

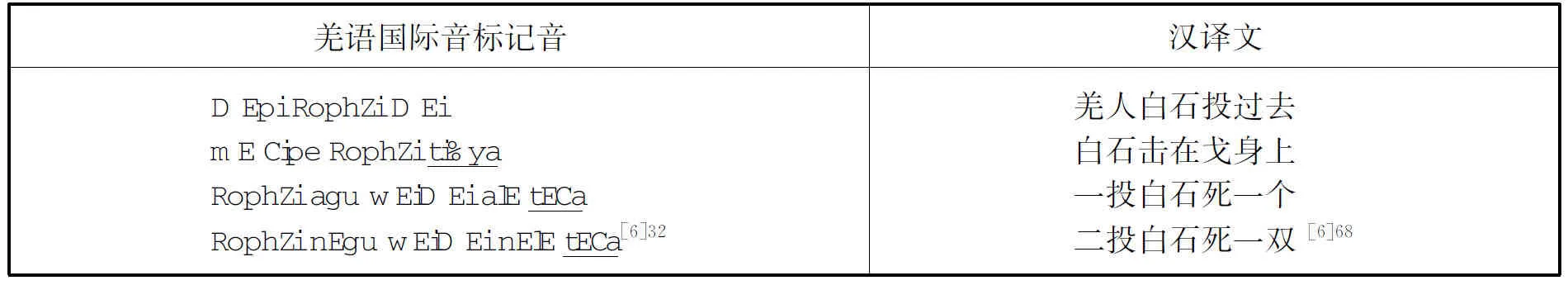

(三)數目程式

使用數詞、量詞及次序為程式,在吟唱時用“白石”等羌族受眾所熟知的日常器物名稱來表達情感(羌族將白石供奉在屋頂、地邊、神林中的山王塔上虔誠祭祀,視白石為保護神),從而構成一個有自由度的框架結構(見表4)。數量詞和“投白石”構成重復詩行,一投白石、二投白石、三投白石,“一投”“二投”“三投”構成數目程式。這種程式將內貯于釋比和受眾的記憶中,易于喚起受眾的情感共鳴,強化故事與受眾之間的聯系。

表4 《木比授計羌勝戈》數目程式

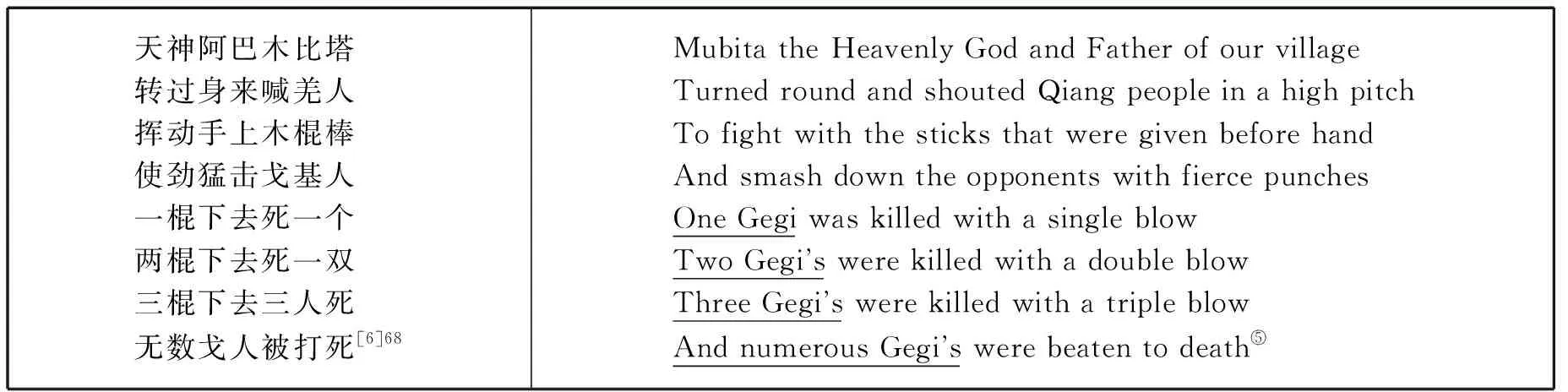

《木比授計羌勝戈》敘事中會出現大量依數量詞排列的句式程式。如“……使勁猛擊戈基人,一棍下去死一個,兩棍下去死一雙,三棍下去三人死,無數戈人被打死……。”[6]68“一棍”“兩棍”“三棍”,這種以數目順序敘事的方式構成了富有特色的口頭程式標志。同時,“死一個”“死一雙”“三人死”也構成數目程式,便于釋比記憶和演唱,更便于將故事中的事件聯系起來。

二、《木比授計羌勝戈》敘事程式語的翻譯難點

羌族口頭敘事的意義生成是釋比和受眾共同參與完成的過程。田野作業中常見釋比邊唱邊問,觀察受眾的反應,并結合敘事程式的運用對故事進行演唱。每次講唱,都會結合當地村寨的地名、神祗、參與者等情況創編出新的內容。演唱中還包括釋比的情緒心境,在句式中常摻入語氣詞、形聲詞等襯詞。因此,同一個故事在不同場所和時間往往會有不同。《木比授計羌勝戈》的程式多體現在釋比講述、唱誦時的聲音文本、羊皮鼓敲擊文本以及語境文本中。各地田野作業和文本記錄中釋比語言表述的音高、語速、抑揚頓挫等特征又各不相同。雖然各自演述的是同一個故事內容,但其運用的程式既有聯系,又有區別。

在田野實踐中,釋比敲擊羊皮鼓時的節拍、坐姿、手勢等也會受到在場觀眾的心情、現場的氛圍等因素的影響。可以說,釋比每一次演述的都是一個新的故事。釋比演唱時用聲音傳遞信息,從而形成了口頭文本。口頭文本是活的,其核心形態是聲音。[7]聲音文本隨著演唱的結束而逝,它與書面文學的文本不同。口頭藝術文本是一切書面藝術文本的雛形,最具原生態和創造性。[8]翻譯口頭文本時如何實現再文本化,是一個很難處理的問題。

對口頭文本的英譯困境,特德洛克(Dennis Tedlock)進行了深入總結。祖尼印第安人的口傳詩歌記錄為書面文本后,流暢詩句的人為停頓以及演唱者與聽眾的互動情況往往消失殆盡。雖然錄音設備可以完整記錄下演唱者的聲音、停頓、表演等信息,但田野作業后的文本記錄工作卻是很難的。特德洛克采用停頓、音調、音量控制的書寫方法將原作的演述風格和聲音融入他的翻譯之中。[9]在翻譯羌族口頭敘事的過程中,忽視口頭敘事的表演特性,難以完整地呈現口頭敘事的原貌。《木比授計羌勝戈》口頭敘事程式語的翻譯實踐,應把握敘事語言的程式特征,在再創造的過程中既要保留原語信息的地方特色,又要使譯文在讀者中產生和源語相似的共鳴,這是譯者面前的一大難題。另外,演唱語境真實性,即音律節奏等因素在目標語中的呈現也較難處理。

三、《木比授計羌勝戈》敘事程式語的翻譯策略及方法

在羌族口頭敘事的翻譯實踐中,針對《木比授計羌勝戈》敘事程式的翻譯難點,筆者認為《木比授計羌勝戈》口頭敘事英譯中采用的翻譯策略有以下兩大特點:一是突出原生態文化特點;二是突出韻律程式特點。基于以上翻譯特點,綜合運用了直譯加注的翻譯方法。

(一)突出原生態文化特點

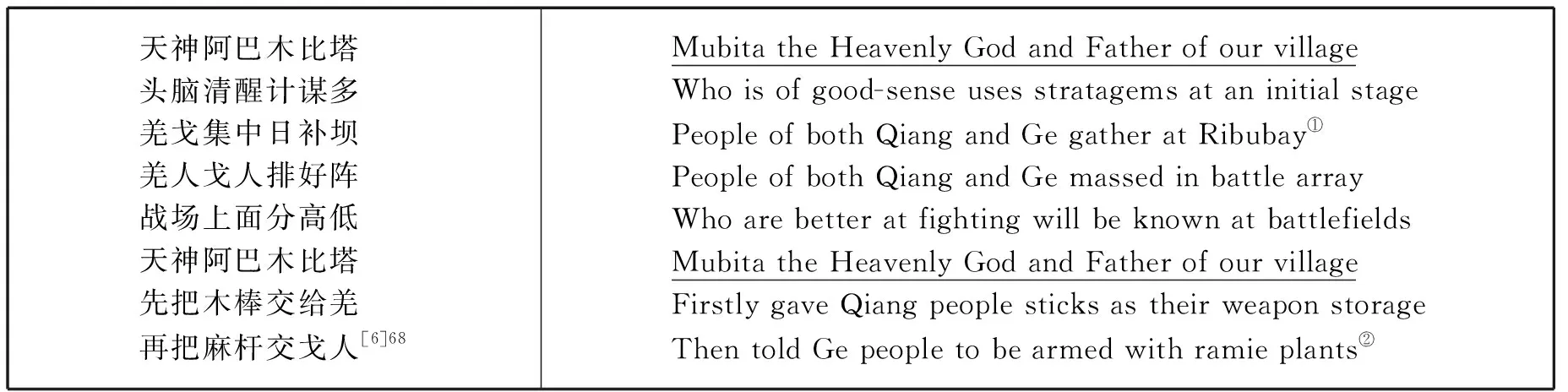

《木比授計羌勝戈》口頭敘事中提及具體事件時都以“天神阿巴木比塔”開始,譯文中也保留了這一程式特征。《木比授計羌勝戈》內容涵蓋歷史風俗,蘊含羌族原生態文化。在英譯過程中,要注意民族文化因子的跨文化表達。如,“阿巴木比塔”為羌語的漢文音譯,意思為老輩子。“木”在羌語中即“天”,“比塔”即“神”,“阿巴木比塔”在羌語中即“天神”或“天爺”。又如,“白石”實指羌族祖先祭拜白石、敬奉白石的習俗。“神靈”以“白石”為象征,即置于屋頂一角的“白石”象征著“天神”。通過比較可知,英文中的“God”并不能表達羌族文化中的“天神”之意,“God”所指的“天神”指“上帝”“天主”“真主”。譯為“Heavenly God”,更能突出羌族原生態文化特征,即保留天、地、鬼的信仰習俗。除“木比塔”的英雄人物固定呼語外,譯者在翻譯時增加人物活動場所信息,增強了故事在譯文語境中的感染力,具體見表5。

表5 《木比授計羌勝戈》詩節“木比塔”人物稱號英譯節選

譯者在《木比授計羌勝戈》口頭敘事的翻譯中通過添加“Father of our village”,表現出英雄人物在羌族社會的影響力,凸顯場景化特色。同時,在翻譯地名“日補壩”時,使用了音譯加注,譯文讀者查看“日補壩”地名的注釋時,對整個詩行的閱讀來講則是一個中斷。注釋補償了讀者對地名信息的了解,幫助讀者理解羌族祖先生活的地理環境。日補壩位于今茂縣鳳儀鎮南橋村龍洞溝,考慮到英文的韻律節奏,將其譯為了“Ribubay”。

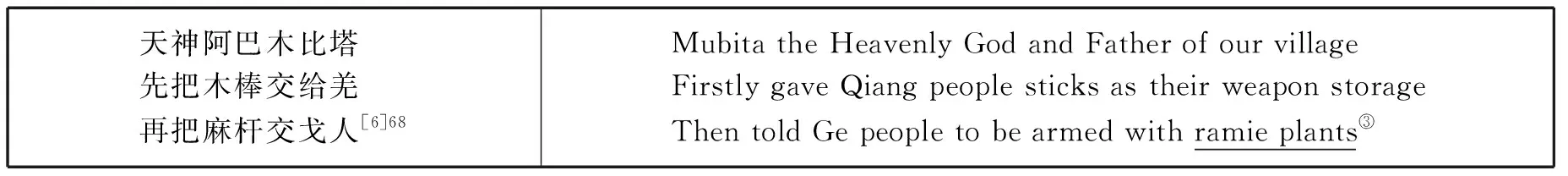

《木比授計羌勝戈》口頭敘事中常運用羌族地區常見的器物作為詞語程式,呈現出其獨特的文化特征。在翻譯過程中可采用直接翻譯,即異化翻譯的策略保留口頭敘事程式特征[10](具體見表6)。

表6 《木比授計羌勝戈》詩節“麻稈”英譯

“木棒”和“麻桿”是羌族地區常見的物體,體現著羌族祖先遷居岷江上游時期重要的生活環境和生產資料。“麻”是本土古老的農作物之一,麻莖纖維可用來制作麻織物,麻籽可作為食物。“麻桿”作為農作物,用來作武器的文化意象通過羌族史詩敘事傳唱深深地根植在羌族文化中。戈基人用麻桿作武器自然無法與木棒相抗衡。生活在羌族地區的人們對這兩種物體有共同的認知。雖然英語中有“hemp”(大麻)、“flax”(亞麻),但對譯文讀者來說“麻桿”并不是一種常見的農作物,因此將“麻桿”譯為了“ramie plants”。譯文讀者對“麻桿”缺乏認知體驗,所以保留“ramie”這一羌族地域農作物的異化意象,不用譯文讀者群熟悉的“hemp”和“flax”。讀者可根據譯文語境,加上對“plants”這一詞的認知,理解其作為武器的意象,從而達到關聯效果。

(二)突出韻律程式特點

1.譯文呈現韻律程式

作為口頭敘事,《木比授計羌勝戈》帶有口頭文學的典型特征。在羊皮鼓敲擊聲的伴唱下,敘事內容的韻律感極強。詩化的語言特點突出韻律感,因為聲音信息的傳遞時效性強,表演時隨著唱詞的完成即刻消失。受眾難以抓住敘事的每一個詞匯及意義,釋比演唱時也沒有必要突出單個詞匯的重要性。信息的重點通常體現在羊皮鼓的敲擊節拍變換上,演唱的過程會出現一些重復固定的話語,即程式語的運用。程式語提高了受眾的信息接受度,同時也為敘事的順利展開提供了鋪墊。這樣的敘事語在演唱過程中自然地運用到了韻律節奏。譯者在英譯時除了在稱呼語程式上注意韻律節奏外,多在英文詩歌的尾韻進行處理。如,《木比授計羌勝戈》詩節“木比塔”人物稱號英譯節選前4句譯文中的“village”“stage”“Ribuban”“array”押的是AABB尾韻,后4句譯文中的“battlefields”“village”“storage”“plants”押的是ABBA尾韻(具體見表5英文譯文)。可以看出,譯文從韻律節奏上充分體現出了羌族口頭敘事的音樂美。

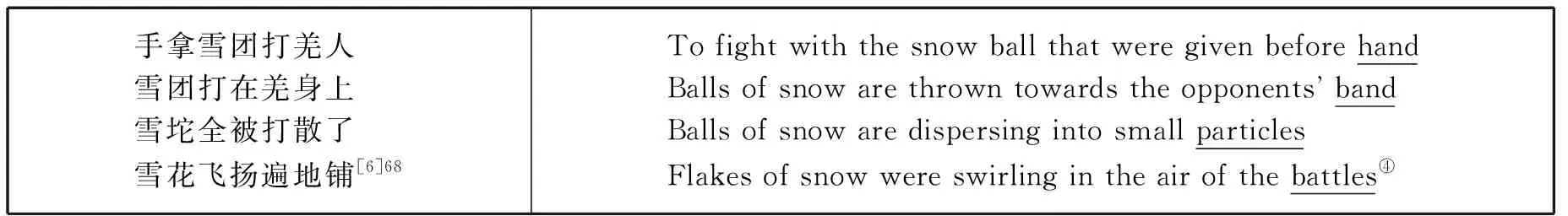

英譯時做到“似”,作為詩行來說,韻律的考慮是最基本的要求。表3《木比授計羌勝戈》AABB式的韻律翻譯為英文詩行時,筆者試著對該詩節在韻式上接近原文展開處理(具體見表7)。

表7 《木比授計羌勝戈》詩節AABB式的韻律英譯

如表7所示,英譯文“hand”“band”“particles”“battles”押AABB尾韻,達到了與原文韻律程式上的“似”,突出了原文的韻律程式特點。

2.保留數目程式,呈現音律節奏

羌族口頭敘事中依數量詞排列的程式特征,看起來重復、冗長。但正是這些表現數量和事物發展順序的重復片段,讓釋比在傳唱上不用過多思考,配合著羊皮鼓的敲擊聲,搭配韻律和節奏,創作出符合主題相關的詞句,體現出敘事的個人特征(具體見表8)。

表8 《木比授計羌勝戈》詩章數目程式英譯節選

“一棍”“兩棍”“三棍”,使得整個敘事形成一個具有體系的組合,表達著羌族先民在岷江河谷與戈人戰斗的激烈和殘酷。在時間次序的敘述中情節不斷遞進,給受眾帶來強烈的感官感受。譯者在處理這一句式程式時,并沒有直接譯出戰斗的慘烈意義,而是盡量保留了原文的數量順序句式程式。

(三)直譯加注翻譯方法

口頭敘事的程式化特征是羌族民俗文化的反映,在英譯過程中若舍棄程式特征,羌族口頭敘事將失去其重要特征,難以實現語際交流的目的。為了使羌族口頭敘事的譯文保留程式特征,根據不同程式表現形式應采取不同的翻譯方法。

在儀式活動中由釋比吟唱的口頭敘事,易于激活當地儀式參與者的認知語境。但是將原文文本翻譯成英語后,除了采用異化翻譯原則外,還可通過直譯加注的方法,解釋敘事發生的認知語境,彌補譯文讀者對陌生文化意象信息的理解(具體見表9)。

表9 《木比授計羌勝戈》詩章直譯加注英譯

表9中,釋比唱誦的“豬膘”對譯文讀者來說是陌生的文化意象。與程式密切相關的主題,如“碉樓”“豬膘”“砸酒”在整個敘事中不斷重復出現,形成定式且程式化了。“碉樓”是羌族壘石為屋用來御敵、存放糧食柴草的民居建筑,而英語中的“watchtower”(瞭望塔)則只是一種崗樓而已,并沒有存放糧食柴草民居的文化內涵。如果譯為“watchtower”,只譯出了防御信息,缺乏原文的文化意象,英譯時添加相應的語境闡釋則很重要。譯文采用音譯詞匯“Diaolou”,然后添加“buildings”加以解釋。“豬膘”,羌族傳統特色食品。生豬宰殺后剔除頭、蹄、排骨,腌制后掛于通風處煙熏而成。“砸酒”,以青稞、大麥為原料自釀而成。飲時,先向壇中注入開水或清水,再用細竹管吸飲。英譯時同樣采用了直譯加注的翻譯方法。這樣既保留了口頭敘事中的文化意象,又增加了相關的認知語境。

另外,《木比授計羌勝戈》敘事的吟唱更是一種表演事件,翻譯時譯者需要增加敘事的“表演性”特征。可以在進入文本翻譯之前,了解一下演唱中出現的表情、聲音、羊皮鼓等因素。在具體敘事詩章的翻譯中,可添加語音、節奏等表演性語境的說明與注釋,還可附上圖片等現場場景,最大程度地對口頭敘事文本的語境進行描述。

結語

本文對羌族口頭敘事《羌戈大戰》第六節《木比授計羌勝戈》敘事程式的表現進行了分析,發現其敘事程式表達著各種各樣的含義。就其內容而言,可以分為人物稱號程式、韻律程式、數目程式等。在翻譯《木比授計羌勝戈》敘事程式語時,保留原語信息的地方特色與再現原語音律節奏特征是較難處理的問題。針對不同的程式語特征,可突出原生態文化特點、韻律程式特點,綜合運用直譯加注策略等翻譯策略與方法。筆者認為只有在譯文中呈現與羌族口頭敘事程式語的“似”,才能更好地將羌族口頭敘事傳播出去。

注 釋:

①Ribubay,a place in today’s Maoxian County,Aba Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture,Sichuan Province.(日補壩,地名,位于今四川省阿壩藏族羌族自治州茂縣境內。)

②~⑥譯文均為作者翻譯。