教材視角下提高“課課練”實(shí)效性的有效策略

陳益軍

“課課練”是針對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)現(xiàn)狀,結(jié)合體育單元、課時(shí)教學(xué)內(nèi)容,根據(jù)學(xué)生生理、身體特點(diǎn),科學(xué)、合理安排發(fā)展學(xué)生身體素質(zhì)的練習(xí)內(nèi)容和方式,其目的是促進(jìn)學(xué)生身體素質(zhì)的全面提高。體育課上安排“課課練”是增強(qiáng)學(xué)生體能的需要,也是提高學(xué)生運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平的基礎(chǔ)。然而“課課練”內(nèi)容應(yīng)該怎樣安排更合理,如何處理課后練習(xí)內(nèi)容與主教材的關(guān)系、根據(jù)主教材如何安排分布時(shí)間以及如何設(shè)計(jì)練習(xí)形式等都是應(yīng)考慮的問(wèn)題。本文將圍繞上述問(wèn)題進(jìn)行闡述。

一、合理系統(tǒng)規(guī)劃“課課練”內(nèi)容

“課課練”的內(nèi)容和形式有很多種,在進(jìn)行“課課練”教學(xué)時(shí),如果沒(méi)有整體的規(guī)劃,隨意選擇將會(huì)陷入為了練而練的形式教學(xué),學(xué)生體能得不到有效提高。因此,要根據(jù)學(xué)生的年齡、教材單元計(jì)劃、學(xué)年計(jì)劃等合理、系統(tǒng)地規(guī)劃“課課練”,以期更有效地發(fā)展學(xué)生身體素質(zhì)。

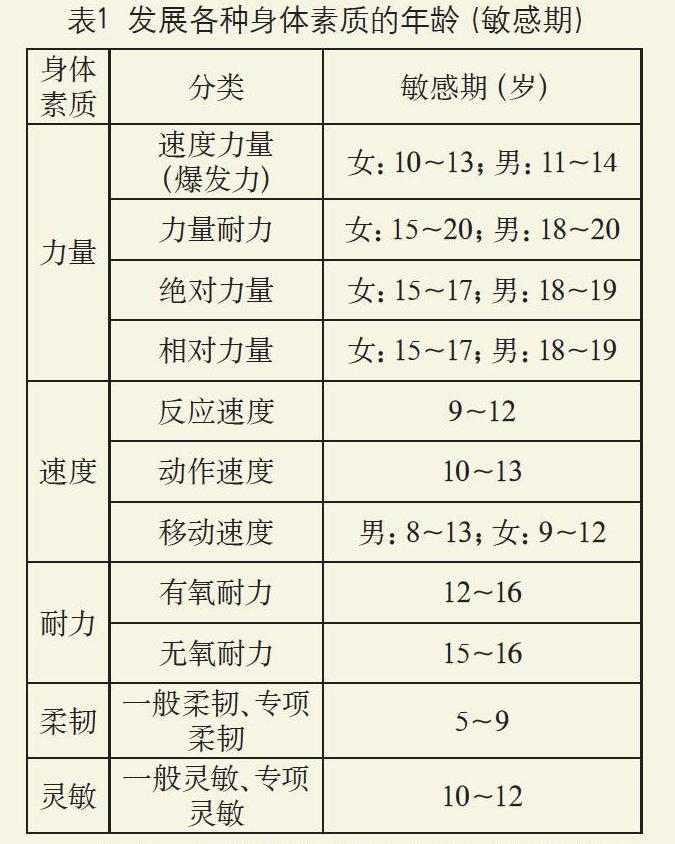

在整體規(guī)劃“課課練”內(nèi)容時(shí),首先要考慮的是學(xué)生身體素質(zhì)發(fā)展敏感期。學(xué)生在不同的年齡,身體素質(zhì)敏感期不同(表1)。要根據(jù)身體素質(zhì)發(fā)展的敏感期合理地安排“課課練”的內(nèi)容。如,小學(xué)低段水平段(一般在8歲前),僅有柔韌素質(zhì)發(fā)展敏感期。學(xué)生剛?cè)雽W(xué),學(xué)習(xí)內(nèi)容以隊(duì)列隊(duì)形,各種形式走、跳和慢跑為主。這時(shí)的“課課練”內(nèi)容應(yīng)根據(jù)學(xué)生的身心特點(diǎn),除發(fā)展柔韌素質(zhì)外,還可以設(shè)計(jì)各種情境游戲(袋鼠跳、螃蟹走、小鳥(niǎo)飛等)發(fā)展各種素質(zhì)的綜合引導(dǎo)活動(dòng),為學(xué)生以后身體素質(zhì)發(fā)展和運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平提高做準(zhǔn)備。而小學(xué)中高水平段(10~12歲),學(xué)生素質(zhì)敏感期有速度、柔韌、靈敏等,這就需要綜合從整個(gè)年度考慮“課課練”內(nèi)容的安排,每個(gè)素質(zhì)各占多少比例,安排在大致哪個(gè)學(xué)期,或者學(xué)期的哪個(gè)階段。如,耐力素質(zhì)安排在冬季和春季比較合適,而柔韌素質(zhì)和速度素質(zhì)需要溫度適宜,安排在夏季和秋季比較合適。中學(xué)水平段(13~18歲)力量是發(fā)展敏感期,力量素質(zhì)分為速度力量、力量耐力、絕對(duì)力量和相對(duì)力量等類(lèi)型,每個(gè)類(lèi)型發(fā)展的敏感期不相同,而且男女生的敏感期也不相同。因此在安排“課課練”時(shí),也要根據(jù)整體的計(jì)劃和學(xué)生身體發(fā)展的敏感期選擇針對(duì)的內(nèi)容進(jìn)行練習(xí)。同時(shí)還要考慮運(yùn)動(dòng)技術(shù)單元的強(qiáng)度,學(xué)習(xí)新動(dòng)作技術(shù)課時(shí)運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度較小,安排發(fā)展力量或心肺耐力的素質(zhì)訓(xùn)練;運(yùn)動(dòng)量較大單元的后半部分,安排運(yùn)動(dòng)量較小的柔韌素質(zhì)訓(xùn)練等。教師要根據(jù)整體授課計(jì)劃合理、系統(tǒng)、靈活整體規(guī)劃學(xué)生身體素質(zhì)發(fā)展。

其次,在根據(jù)學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律安排好整體“課課練”的內(nèi)容時(shí),也要合理地設(shè)計(jì)“課課練”的單元計(jì)劃。身體素質(zhì)的發(fā)展是一定時(shí)間和運(yùn)動(dòng)量的積累。一個(gè)單元內(nèi)“課課練”內(nèi)容的合理安排是發(fā)展身體素養(yǎng)的前提。在設(shè)計(jì)“課課練”單元時(shí),要根據(jù)主教材內(nèi)容循序漸進(jìn)地安排“課課練”的練習(xí)內(nèi)容和運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,通過(guò)改變運(yùn)動(dòng)條件和器材及運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,讓身體素質(zhì)得到全面發(fā)展。如,在設(shè)計(jì)上肢力量素質(zhì)練習(xí)時(shí)安排俯臥練習(xí)的形式有“2人幾點(diǎn)鐘”、猜拳俯臥撐、手撥球等。通過(guò)改變練習(xí)方式和練習(xí)時(shí)間逐步增加運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,形成對(duì)身體更有效的刺激,才能更好地發(fā)展身體素質(zhì)。

二、“課課練”設(shè)計(jì)要與主教材有機(jī)結(jié)合

體育教師安排“課課練”時(shí),其練習(xí)內(nèi)容一般與主教材有所聯(lián)系,甚至練習(xí)內(nèi)容本身就是主教材的輔助練習(xí)。通過(guò)提高學(xué)生的柔韌、力量、速度等素質(zhì)專(zhuān)項(xiàng)能力,使學(xué)生更容易掌握所學(xué)運(yùn)動(dòng)技能,由此對(duì)主教材的學(xué)習(xí)產(chǎn)生輔助和促進(jìn)作用。若1節(jié)課中單獨(dú)安排5~10min的“課課練”內(nèi)容,不論在時(shí)間還是內(nèi)容形式上,如果處理不當(dāng)都會(huì)影響主教材教學(xué)的時(shí)間和內(nèi)容,從而影響學(xué)生對(duì)運(yùn)動(dòng)技能的學(xué)習(xí)效果。因此,“課課練”怎樣設(shè)計(jì)都應(yīng)與主教材和諧統(tǒng)一是必須要考慮的問(wèn)題。

1.“課課練”內(nèi)容設(shè)計(jì)與主教材的結(jié)合

“課課練”存在的目的是要發(fā)展學(xué)生身體素質(zhì),需要一定的身體練習(xí)。運(yùn)動(dòng)技能水平的提高,也需要較長(zhǎng)時(shí)間的身體練習(xí)和身體素質(zhì)作保障。因此,二者并不矛盾,相反可以是一個(gè)有機(jī)統(tǒng)一的整體。因此在設(shè)計(jì)“課課練”的內(nèi)容和練習(xí)形式時(shí),要根據(jù)主教材的教學(xué)內(nèi)容,合理巧妙地將二者結(jié)合起來(lái),讓二者和諧共處,甚至有機(jī)統(tǒng)一。如,在學(xué)習(xí)籃球傳球技術(shù)的同時(shí)“課課練”內(nèi)容是發(fā)展心肺耐力。以往的做法是,先單獨(dú)學(xué)習(xí)籃球運(yùn)動(dòng)技術(shù),然后再進(jìn)行5~8min的長(zhǎng)跑或者其他形式心肺耐力練習(xí),長(zhǎng)跑和籃球技術(shù)單獨(dú)存在,彼此無(wú)相關(guān)。或者設(shè)計(jì)成5~8min的籃球場(chǎng)往返跑練習(xí)、籃球?qū)m?xiàng)的心肺素質(zhì)練習(xí)(當(dāng)然練習(xí)可以個(gè)人或小組比賽形式進(jìn)行),但在時(shí)間安排上還是單獨(dú)地存在。理解身體素質(zhì)發(fā)展核心要義,根據(jù)主教材的教學(xué)內(nèi)容,在練習(xí)條件上給予相應(yīng)的改變,達(dá)到一定的強(qiáng)度,主教材的練習(xí)也可以設(shè)計(jì)出達(dá)到相應(yīng)的身體素質(zhì)發(fā)展。如,在考慮籃球傳接球技術(shù)時(shí)可考慮靈敏素質(zhì)的發(fā)展:在接傳球之前先進(jìn)行擺脫防守的針對(duì)性練習(xí),因?yàn)閿[脫防守本來(lái)就是籃球接球之前的一個(gè)重要環(huán)節(jié),只有持續(xù)一定的時(shí)間和強(qiáng)度,才能發(fā)展學(xué)生的靈敏。這需要把握運(yùn)動(dòng)技術(shù)和身體素質(zhì)發(fā)展的關(guān)系。厘清運(yùn)動(dòng)技能的提高需要哪些身體素質(zhì)作支撐,從而在練習(xí)運(yùn)動(dòng)技能時(shí)設(shè)置相應(yīng)的運(yùn)動(dòng)條件,持續(xù)一定的時(shí)間和強(qiáng)度,讓身體素質(zhì)也得到相應(yīng)的發(fā)展。這種技能和體能同時(shí)發(fā)展的設(shè)計(jì)才是“課課練”內(nèi)容設(shè)計(jì)時(shí)要追求的目標(biāo),這就需要教師在安排教學(xué)內(nèi)容和發(fā)展身體素質(zhì)時(shí)根據(jù)二者關(guān)系進(jìn)行整體綜合考慮。

2.“課課練”位置及時(shí)間分布與主教材的結(jié)合

當(dāng)然并不是所有教學(xué)內(nèi)容和“課課練”內(nèi)容都可以完美融合,當(dāng)二者不能較好結(jié)合時(shí),需要合理地處理二者的時(shí)間關(guān)系。“課課練”的練習(xí)時(shí)間一般被認(rèn)為控制在5~10min,時(shí)間太短,運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度難以達(dá)到刺激身體的目的,身體素質(zhì)得不到發(fā)展;時(shí)間太長(zhǎng)又會(huì)影響到主教材的時(shí)間,影響運(yùn)動(dòng)技能的形成。所以,不僅應(yīng)考慮時(shí)間的長(zhǎng)度,還應(yīng)考慮“課課練”在1節(jié)課中的作用。根據(jù)“課課練”內(nèi)容特性看是否整合到課堂中,如,動(dòng)態(tài)柔韌的“課課練”可以放在課的準(zhǔn)備活動(dòng)部分,靜態(tài)柔韌的“課課練”可以放在課結(jié)束的拉伸部分。根據(jù)主教材的內(nèi)容安排特定的柔韌練習(xí),這樣既可以合理地發(fā)展身體素質(zhì),又能節(jié)省時(shí)間。武術(shù)和田徑往往需要專(zhuān)項(xiàng)的身體素質(zhì)練習(xí),專(zhuān)項(xiàng)的身體素質(zhì)練習(xí)設(shè)定一定的時(shí)間和強(qiáng)度也需要把握發(fā)展身體素質(zhì)的時(shí)機(jī),如,武術(shù)的正踢腿,可以作為動(dòng)態(tài)的柔韌素質(zhì)練習(xí),但是如果改變時(shí)間和強(qiáng)度要求1min內(nèi)按要求練習(xí)連續(xù)踢20次、休息30s、練習(xí)4~6組,就會(huì)成為發(fā)展心肺耐力的練習(xí)內(nèi)容。而作為彈性柔韌素質(zhì)的練習(xí)建議放在課前部分,作為心肺耐力的練習(xí)可放在課的后面部分。

在運(yùn)動(dòng)技能練習(xí)時(shí)也可以安排相應(yīng)的素質(zhì)練習(xí),尤其在學(xué)習(xí)體操等單個(gè)技術(shù)時(shí),受到場(chǎng)地器材的限制,學(xué)生要排隊(duì)輪流做技術(shù)的練習(xí),在做完主教材的身體練習(xí)后可以配合其身體練習(xí)。如,在學(xué)習(xí)前滾翻時(shí),下肢得不到發(fā)展,可以在做完前滾翻后接連續(xù)的蛙跳以發(fā)展下肢力量,或者根據(jù)需要向前快速跑20~30m發(fā)展速度素質(zhì)。在不影響技術(shù)動(dòng)作練習(xí)時(shí)間的情況下,根據(jù)“課課練”整體規(guī)劃合理、靈活地設(shè)計(jì)練習(xí)時(shí)間,避免課堂時(shí)間的浪費(fèi)。

3.“課課練”運(yùn)動(dòng)負(fù)荷與主教材的結(jié)合

運(yùn)動(dòng)負(fù)荷是運(yùn)動(dòng)技術(shù)和體能發(fā)展的基礎(chǔ),在設(shè)計(jì)“課課練”的內(nèi)容時(shí),還應(yīng)結(jié)合主教材整體考慮學(xué)生的運(yùn)動(dòng)負(fù)荷。根據(jù)運(yùn)動(dòng)技能學(xué)習(xí)規(guī)律,單元的新授課重點(diǎn)放在新運(yùn)動(dòng)技能的學(xué)習(xí)上,學(xué)生的運(yùn)動(dòng)量相對(duì)比較小,可以安排運(yùn)動(dòng)負(fù)荷較大的“課課練”內(nèi)容;相反如果是單元后面運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度比較大的運(yùn)動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用課時(shí),應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況安排補(bǔ)償性運(yùn)動(dòng)或者運(yùn)動(dòng)負(fù)荷較小的靜態(tài)柔韌練習(xí)。如果運(yùn)動(dòng)負(fù)荷已經(jīng)達(dá)到,甚至可以不安排發(fā)展身體素質(zhì)的練習(xí)內(nèi)容,以保證學(xué)生身心健康。如,在籃球投籃技術(shù)單元時(shí),開(kāi)始在教授投籃技術(shù)時(shí),運(yùn)動(dòng)量相對(duì)較小,就可以根據(jù)整體的“課課練”計(jì)劃安排運(yùn)動(dòng)量較大的內(nèi)容;單元中間課時(shí),安排投籃和其他傳球或跑動(dòng)的練習(xí),腿部運(yùn)動(dòng)量較大,“課課練”內(nèi)容可以安排腹部力量的補(bǔ)償訓(xùn)練;單元的最后課時(shí)安排籃球應(yīng)用比賽整體的運(yùn)動(dòng)量較大,應(yīng)合理地安排賽前動(dòng)態(tài)柔韌和賽后靜態(tài)柔韌練習(xí),以更好地發(fā)展學(xué)生的身體素質(zhì)。

三、“課課練”組織實(shí)施的建議

1.選擇有效的練習(xí)“載體”

在設(shè)計(jì)“課課練”練習(xí)時(shí),應(yīng)在“課課練”目標(biāo)的引領(lǐng)下根據(jù)學(xué)生的認(rèn)知、興趣和差異性等綜合考慮選擇有效的“載體”。水平一的學(xué)生,根據(jù)其認(rèn)知特點(diǎn)和興趣,設(shè)計(jì)各種模仿動(dòng)物(袋鼠跳、兔子跳)等“載體”發(fā)展相應(yīng)的身體素質(zhì)。水平三的學(xué)生如果再設(shè)計(jì)模仿動(dòng)物就會(huì)顯得幼稚,學(xué)生也無(wú)練習(xí)興趣,可以設(shè)計(jì)各種形式的學(xué)生喜歡的比賽作為“載體”,如,發(fā)展靈敏的模仿追擊、撕名牌、躲避球比賽等。另外利用好學(xué)校大課間這個(gè)“載體”,在學(xué)校大課間內(nèi)容設(shè)置中滲透課堂中的一些體能練習(xí)內(nèi)容,進(jìn)一步補(bǔ)充和延伸,讓學(xué)生可以通過(guò)大課間增加練習(xí)時(shí)間,從而促進(jìn)身體素質(zhì)的提升。

2.選擇簡(jiǎn)單易行、操作性強(qiáng)的內(nèi)容

“課課練”的時(shí)間比較短,如果再設(shè)計(jì)比較復(fù)雜的規(guī)則和器材等,練習(xí)效果得不到保證。因此,在設(shè)計(jì)練習(xí)時(shí)選擇一些趣味性強(qiáng)且新穎的練習(xí)方式,力求組織簡(jiǎn)單,以激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣和提高練習(xí)實(shí)效性。如,發(fā)展上肢力量的俯臥撐,剛開(kāi)始設(shè)計(jì)猜拳俯臥撐,規(guī)則和形式都比較簡(jiǎn)單,不需要器材。但是學(xué)生練習(xí)過(guò)幾次后再無(wú)新鮮感,就要改變俯臥撐形式設(shè)計(jì)成不同形式的猜拳俯臥撐比賽,如,寬距俯臥撐、窄距俯臥撐等,手臂力量好的甚至可做擊掌俯臥撐等。讓學(xué)生在不斷的趣味練習(xí)中發(fā)展身體素質(zhì)。

3.選擇多樣化的組織形式

“課課練”的組織應(yīng)根據(jù)學(xué)生特點(diǎn)、練習(xí)內(nèi)容和場(chǎng)地器材等靈活安排。如,立臥撐、俯臥撐、簡(jiǎn)蹲、原地縱跳等不需要器材的練習(xí)內(nèi)容,不需要教師指導(dǎo)的內(nèi)容可以選擇同時(shí)練習(xí),提高課堂效果;加速跑、快速跑、“8字形”跑等需要教師指導(dǎo),可以按學(xué)生水平分組練習(xí),便于教師指導(dǎo)以及促進(jìn)學(xué)生快速進(jìn)步;繩梯、小跨欄架等內(nèi)容受場(chǎng)地器材限制,可分組循環(huán)練習(xí)以保證運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度和練習(xí)密度。此外,還應(yīng)根據(jù)學(xué)生特點(diǎn)設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)性和游戲性的組織形式,避免練習(xí)的枯燥。如,練習(xí)仰臥起坐時(shí),可設(shè)計(jì)成2人或4人1組的仰臥起坐傳球比賽、團(tuán)體的1min同時(shí)仰臥起坐比賽等,讓學(xué)生在游戲和比賽中愉快地發(fā)展身體素質(zhì)。

“課課練”的主要目的是發(fā)展學(xué)生的身體素質(zhì),要抓住學(xué)生身體素質(zhì)發(fā)展敏感期,整體、系統(tǒng)地規(guī)劃學(xué)生身體素質(zhì)的發(fā)展,以確保學(xué)生的身體素質(zhì)得到全面、有效的發(fā)展。由于“課課練”的時(shí)間有限,在設(shè)計(jì)上要結(jié)合主教材內(nèi)容追求技能和素質(zhì)的同時(shí)發(fā)展。根據(jù)主教材的時(shí)間和運(yùn)動(dòng)負(fù)荷科學(xué)合理地安排“課課練”的時(shí)間和運(yùn)動(dòng)負(fù)荷。根據(jù)學(xué)生的身心發(fā)展特點(diǎn)選擇有效的“載體”,讓學(xué)生在簡(jiǎn)單多變的“課課練”中有效發(fā)展各項(xiàng)身體素質(zhì)。

參考文獻(xiàn):

[1]高勝光.關(guān)于體育“課課練”的理性思考[J].教育研究與評(píng)論,2012(7):71-73.