新疆春小麥育成品種耐熱性評價

張金波,王小波,嚴勇亮,肖 菁,彭惠茹,叢 花

(1.中國農業大學農學與生物技術學院植物遺傳育種學系,北京 100193; 2.新疆農業科學院農作物品種資源研究所,新疆烏魯木齊 830091)

小麥屬喜涼作物,在生長發育期內的高溫天氣會導致其籽粒產量降低、品質變劣[1-4]。小麥在籽粒灌漿期適宜溫度為20~24 ℃,溫度高于25 ℃或低于12 ℃都不利于灌漿。在我國大部分麥區,小麥灌漿期常出現30 ℃以上的高溫天氣,特別是在黃淮海、新疆等小麥主產區高溫天氣頻發,約70%左右的面積受到干熱風的影響,導致小麥出現“高溫逼熟”,減產10%~20%[5]。據預測,全球平均氣溫每升高1 ℃,小麥產量平均降低約6.0%[6-7],高溫已成為制約小麥安全生產的一個重要因素。隨著溫室效應的加劇,全球氣溫不斷升高[8],高溫等極端氣象現象將更加頻繁,而且持續時間更長,因此小麥耐熱方面的研究越來越引起眾多學者的重視[9-14]。篩選鑒定耐熱小麥種質資源、研究其耐熱機理以及品種耐熱性遺傳改良已成為我國現階段小麥育種的重要方向。

新疆是我國西北重要的小麥優勢產區,小麥種植面積為1.13×106hm2左右,其中春小麥面積約占小麥總面積的1/3[15]。新疆氣候干燥、少雨,春小麥生育期氣溫較高,在這種氣候條件下,育成小麥品種的耐熱性突出。通過前期連續三年在新疆吐魯番、陜西楊凌、寧夏永寧開展的小麥種質資源耐熱性鑒定評價,發現所選出的20份新疆春小麥品種的耐熱性整體展現出優勢。本研究在此基礎上以新疆近30年來審定的43份春小麥育成品種為試驗材料,采用塑料大棚人工模擬高溫環境,對其開展耐熱性評價,篩選出耐熱性高的材料,以期為小麥耐熱性遺傳改良提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

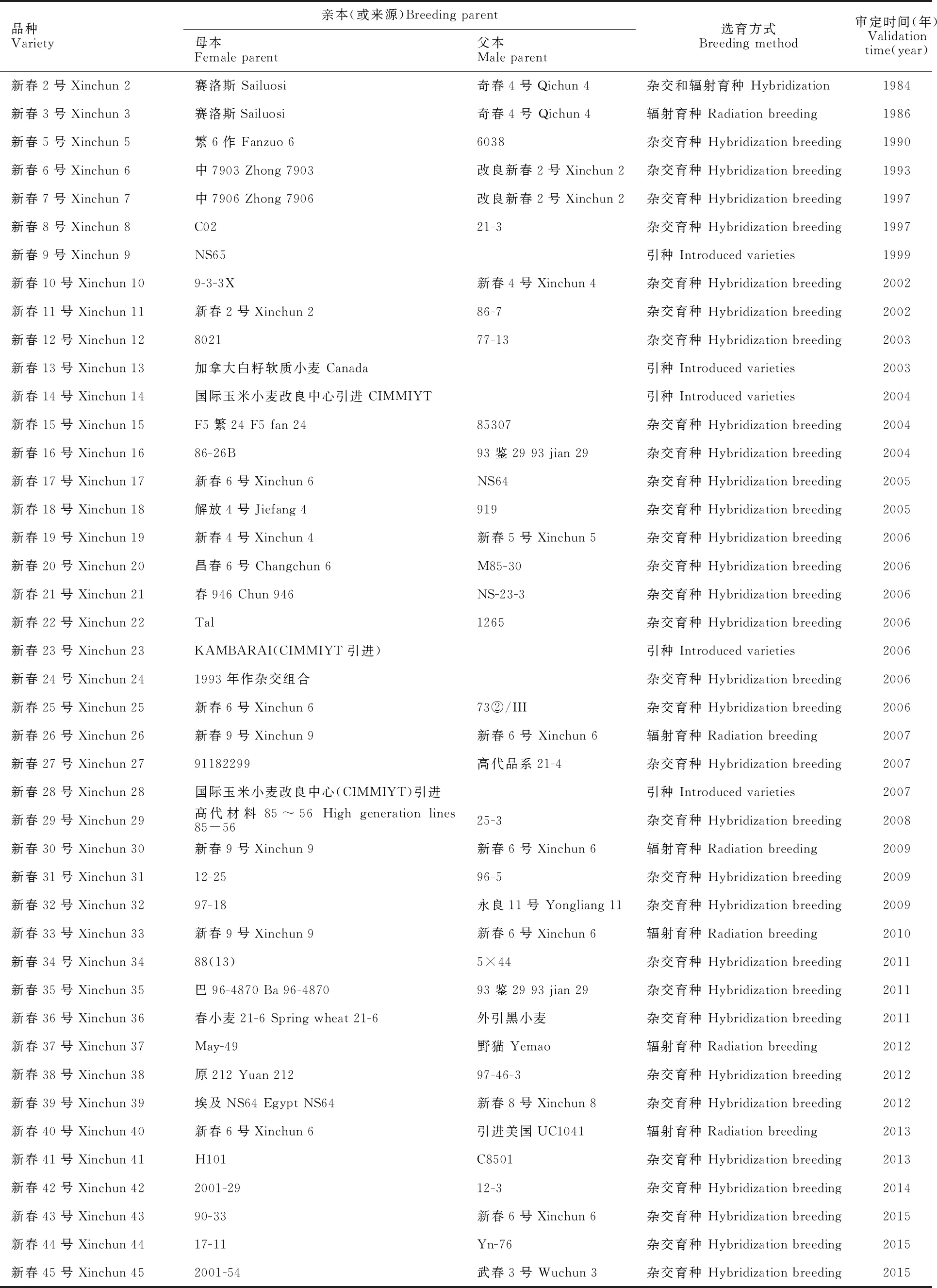

試驗材料為新疆近30年來審定的春小麥育成品種,其中新春6號、新春9號、新春29號等為生產上大面積栽培與推廣的品種,由新疆農業科學院農作物品種資源研究所、新疆農業科學院核生物技術研究所、新疆農墾科學院等單位提供(表1)。所有材料分別于2017、2018和2019年3月底種植于新疆農科院安寧渠綜合試驗場,前茬為花生。試驗采用隨機區組設計,設置對照(大田自然生長)、高溫脅迫兩個處理,每個處理設置3個重復。每個小區每份材料種3行,行長1.5 m,行距0.2 m,每行點播40粒。常規田間管理,播種前施尿素75 kg·hm-2、磷酸二銨375 kg·hm-2為底肥,在拔節期、孕穗期、揚花期、成熟后期灌溉4次。

1.2 高溫脅迫處理

采用塑料大棚人工模擬高溫環境,進行小麥高溫脅迫處理。5月中旬開花前覆棚膜,直至7月中旬小麥收獲結束。塑料大棚寬10 m,長 30 m,高3 m,用人工氣候站全天自動記錄耐熱棚內的溫濕度。2017-2019年連續三年溫度結果顯示,抽穗期、開花期、灌漿期對照和高溫脅迫兩個處理三年日平均溫度差分別為1.59~2.43、 1.38~2.22、1.47~3.02 ℃,日最高溫度差分別為3.31~9.38、2.99~6.25和3.24~8.88 ℃,日最低溫度三年兩個處理基本相當。其中2017年5月15日至7月15日高溫脅迫與正常環境條件下溫度變化情況見圖1。

1.3 耐熱性鑒定方法

小麥成熟后,各小區單獨收獲、脫粒、自然晾曬和清選去雜,隨機選取1 000~1 500粒種子用萬深SC-G自動種子考種儀測定千粒重。用Foss近紅外谷物分析儀TM1241測定小麥籽粒蛋白質和濕面筋含量。

表1 供試春小麥品種名稱及親本、審定年代Table 1 Name and origin of the Xinjiang spring wheat varieties

圖1 2017年5月15日至7月15日高溫脅迫環境與正常環境條件下溫度變化曲線Fig.1 Temperature change in the heat and normal environments from May 15 to July 14 in 2017

1.4 數據處理

試驗所有數據,用Excel 2007進行基本統計分析,用SPSS做方差分析。

2 結果與分析

2.1 兩環境中不同小麥基因型籽粒性狀的變化

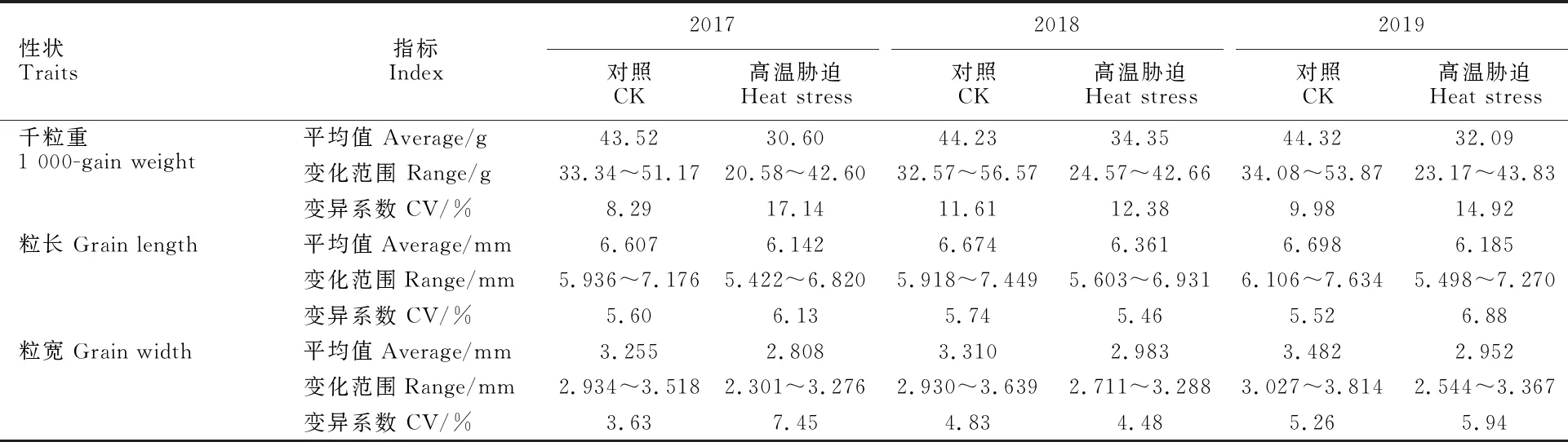

2017-2019年高溫脅迫強度分別為0.297、0.223、0.276,2018年的脅迫強度相對較低。高溫脅迫對小麥千粒重影響較大,導致小麥品種千粒重普遍降低(表2)。三年的千粒重平均值在正常條件下分別為43.52、44.23和44.32 g,在高溫脅迫條件下分別為30.60、34.35和32.09 g;高溫脅迫后三年千粒重最大降幅分別為49.16%、 41.44%和44.82%。高溫脅迫下千粒重的變異系數三年均高于對照,不同基因型之間千粒重變化有明顯差異。高溫脅迫不但會影響千粒重,同時影響粒長和粒寬,且對粒寬的影響要大于粒長。2017-2019年正常條件下平均粒長分別為 6.607、6.674和6.698 mm,平均粒寬分別為 3.255、3.310和3.482 mm;高溫脅迫條件下平均粒長分別為6.142、6.361和6.185 mm,平均粒寬分別為2.808、2.983和2.952 mm;粒長平均降幅分別為7.04%、4.69%和7.66%,粒寬平均降幅分別為13.73%、9.88%和15.22%。高溫條件下粒長的變異系數三年均高于對照,粒寬則在2017年高于對照,其余兩年與對照相當。

表2 2017-2019不同基因型小麥千粒重變異情況Table 2 Variation of 1 000 grain weight for different wheat genotypes from 2017 to 2019

2.2 不同小麥基因型耐熱性評價

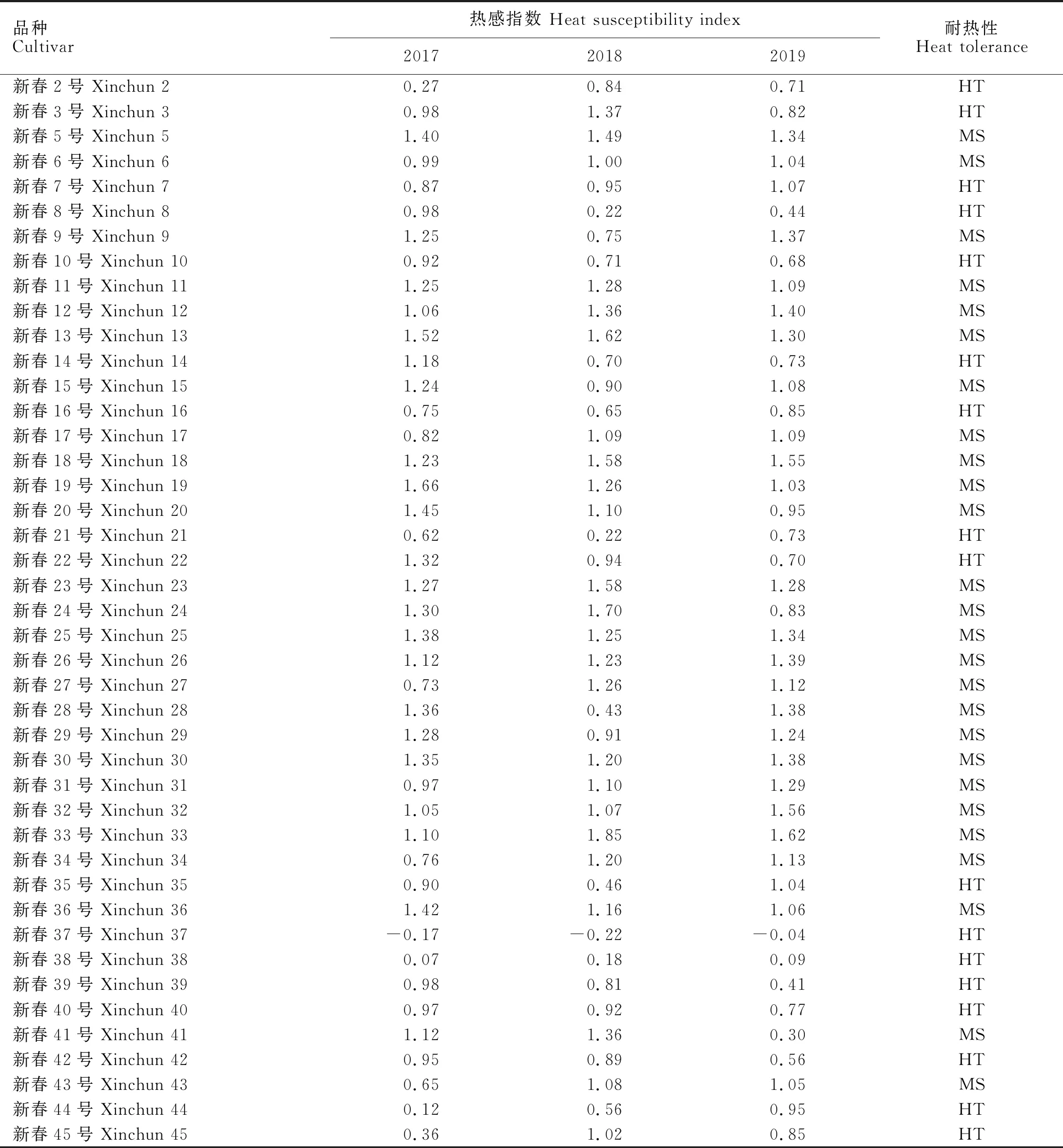

同一年度不同基因型間及同一基因型在不同年度間千粒重熱感指數(HSI)均存在差異(表3)。三年連續千粒重熱感指數均HSI<1的材料共有11份,包括新春2號、新春8號、新春10號、新春16號、新春21號、新春37號、新春38號、新春39號、新春40號、新春42號、新春44號;兩年的千粒重熱感指數均HSI<1的材料共有6份,包括新春3號、新春7號、新春14號、新春22號、新春35號、新春45號。三年中千粒重熱感指數均HSI≥1的材料共有13份,包括新春5號、新春11號、新春12號、新春13號、新春18號、新春19號、新春23號、新春25號、新春26號、新春30號、新春32號、新春33號、新春36號。兩年的千粒重熱感指數均HSI≥1的材料共有13份,包括新春6號、新春9號、新春15號、新春17號、新春20號、新春24號、新春27號、新春28號、新春29號、新春31號、新春34號、新春41號、新春43號。綜合來看,參試小麥品種中,耐熱的基因型(HT)有17份,其中新春37號、新春2號、新春38號在多年試驗中表現出很好的耐熱性;熱敏感的基因型(MS)有26份材料,其中新春13號、新春18號、新春33號耐熱性相對較弱。

2.3 高溫脅迫對小麥籽粒蛋白質、濕面筋含量的影響

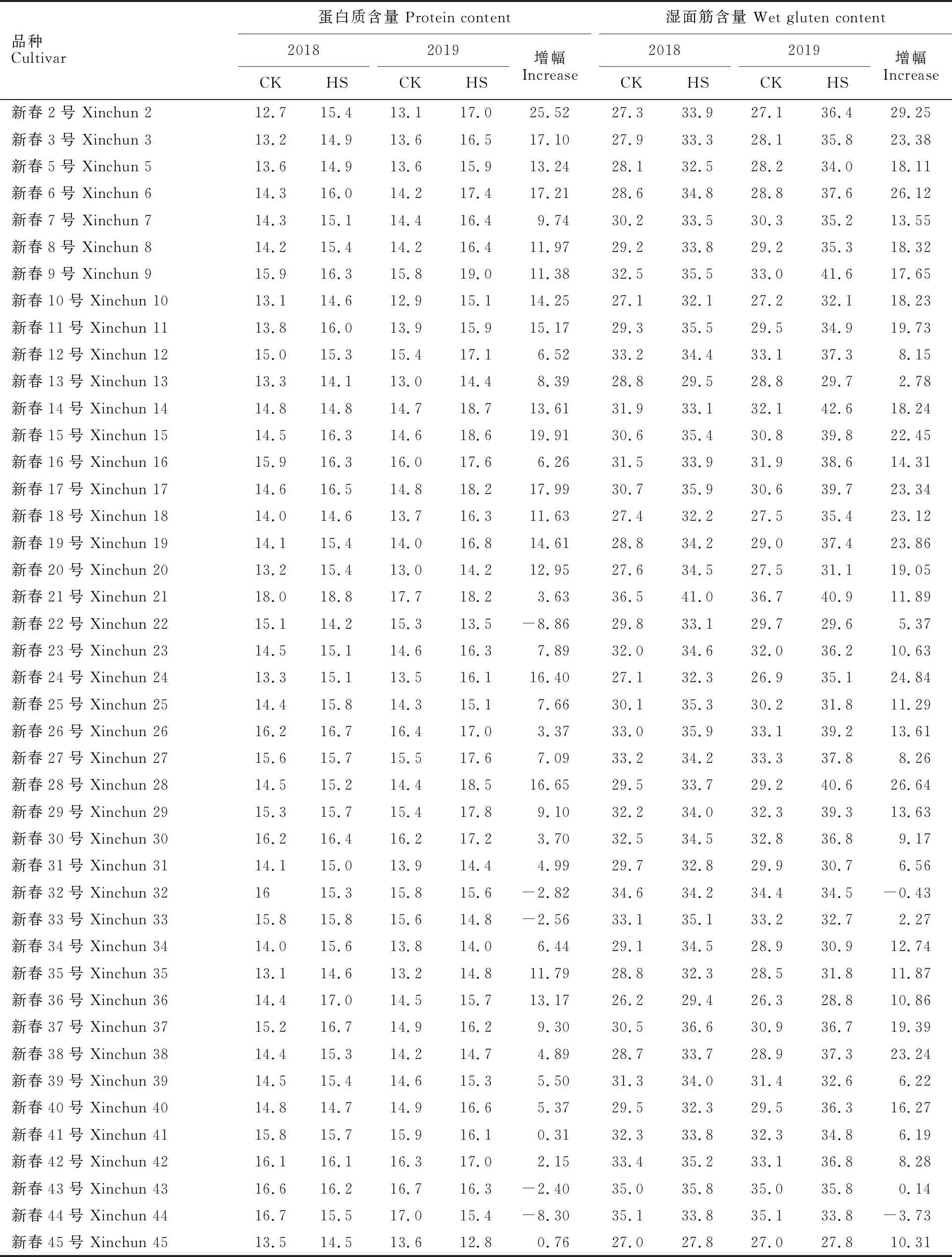

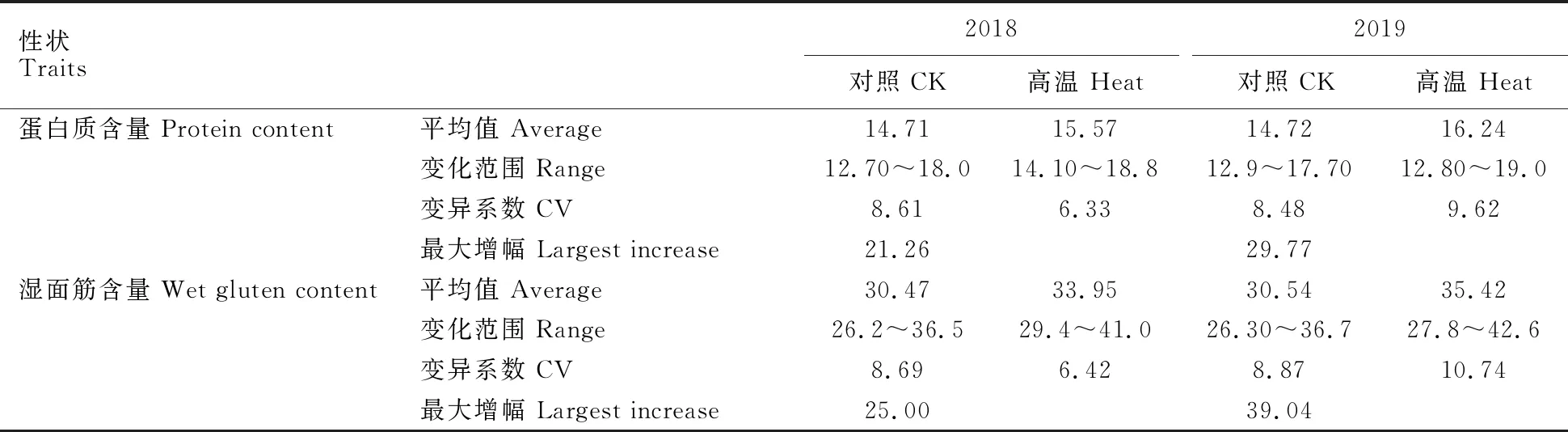

高溫脅迫不但影響小麥千粒重,也會影響籽粒品質。2018年、2019年43份春小麥籽粒蛋白質含量、濕面筋含量測定結果(表4,表5)表明,正常生長條件下兩個年度間小麥籽粒中蛋白質含量、濕面筋含量均無明顯差異,但高溫脅迫環境下差異均顯著,2019年平均蛋白質、濕面筋含量高于2018年。高溫脅迫后蛋白質、濕面筋含量均較對照有所提高,濕面筋含量的變化幅度高于蛋白質含量的變化幅度;2018年最大增幅分別為 21.26%和25.00%,2019年分別為29.77%和 39.04%;變異系數也發生了變化,但兩年表現不同,2018年高溫條件下兩個性狀的變異系數較對照均下降,2019年均提高。高溫脅迫對不同基因型小麥籽粒品質的影響也不同,耐熱品種、熱敏品種籽粒蛋白質、濕面筋含量的變化也不相同。其中耐熱品種新春37號高溫環境的千粒重較正常環境幾乎無變化,但其籽粒蛋白質、濕面筋含量均呈現增加趨勢,分別提高9.3%、19.3%;耐熱品種新春8號、新春10號、新春38號高溫脅迫環境的籽粒蛋白質、濕面筋含量較正常環境分別提高 4.89%~14.25%、18.23%~23.24%。對于強耐熱品種來說,溫度的升高有利于籽粒中蛋白質、濕面筋的積累,而新春44號高溫脅迫環境的籽粒蛋白質、濕面筋含量連續兩年較正常環境有所降低分別8.30%、3.73%。相對不耐熱的品種在高溫脅迫環境中籽粒蛋白質、濕面筋含量較正常環境也不同程度地提高,但新春32號、新春33號和新春43號的籽粒蛋白質含量分別降低2.82%、 2.56%、2.40%。

表3 2017-2019不同基因型千粒重熱感指數Table 3 Heat susceptibility index of different wheat cultivars from 2017 to 2019

表4 2018-2019年不同條件下春小麥籽粒中的蛋白質、濕面筋含量Table 4 Protein and wet gluten content of different wheat cultivars in different environments from 2018 to 2019 %

表5 2018-2019不同小麥品種籽粒蛋白質、濕面筋含量的變化Table 5 Protein and wet gluten content of different wheat cultivars from 2018 to 2019 %

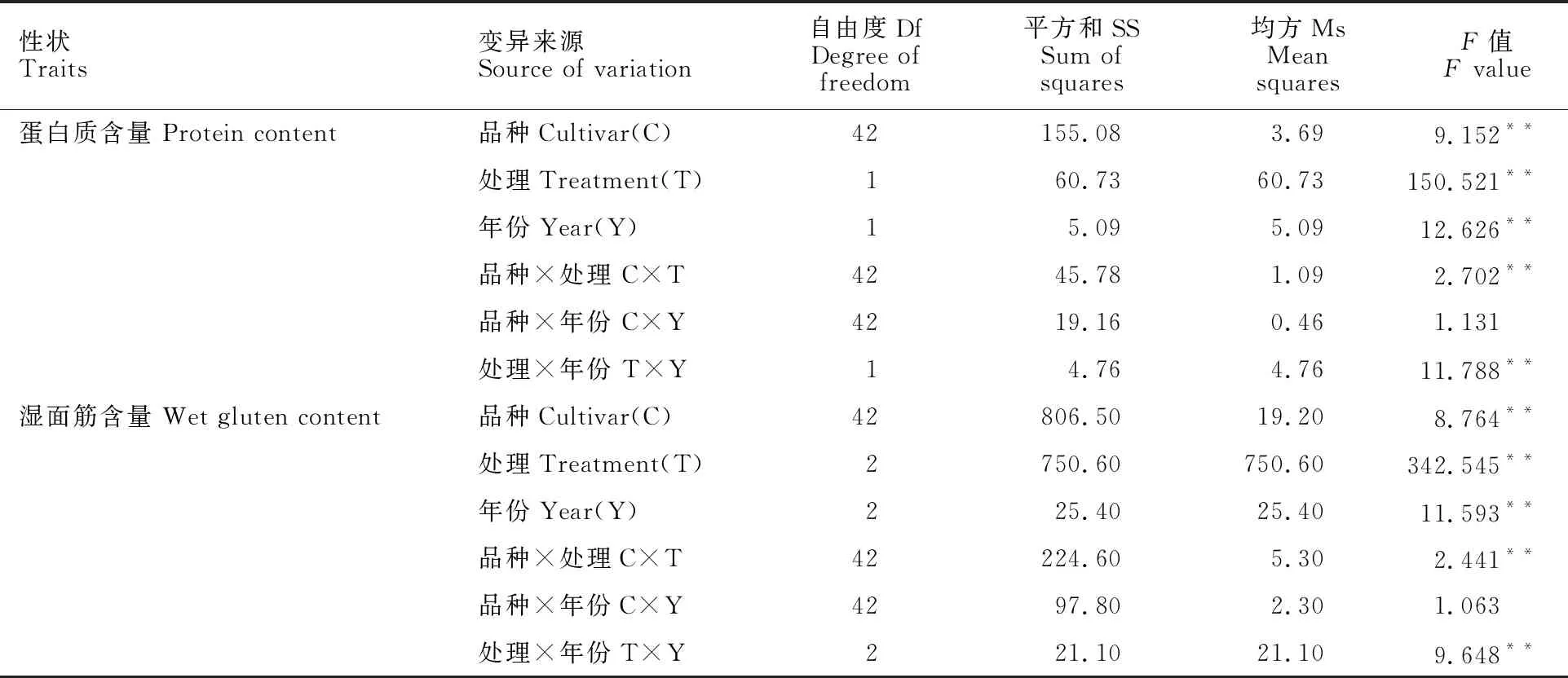

方差分析(表6)發現,春小麥籽粒蛋白質、濕面筋含量受品種、溫度、年份、品種×溫度及溫度×年份的共同影響。高溫脅迫強度,對春小麥籽粒蛋白質、濕面筋含量也有影響。2019年高溫脅迫強度(0.276)高于2018年脅迫強度(0.223),高溫處理中2019年平均蛋白質、濕面筋含量高于2018年,可能較高程度的高溫脅迫有利于籽粒蛋白質的形成和積累,其原因有待深入研究。

表6 2018-2019蛋白質和濕面筋含量方差分析Table 6 Variance analysis of protein and wet gluten in 2018 to 2019

3 討 論

高溫脅迫是指由于高溫環境引起植株生理變化而導致產量降低、品質變劣,分為熱激或熱休克和慢性脅迫,前者指相對短時間的極端高溫脅迫,后者指較長時間的相對高溫脅迫,本研究中的高溫脅迫時間較長,屬于后者。本研究采用塑料大棚人工模擬高溫環境,三年脅迫強度分別為 0.297、0.223、0.276,高溫脅迫條件下新疆春小麥育成品種的千粒重、粒寬均變化極顯著,三年千粒重平均降幅分別為29.66%、22.87%、27.59%,粒長平均降幅分別為7.03%、4.69%、7.67%,粒寬平均降幅分別為13.73%、9.87%、15.15%,高溫脅迫對小麥千粒重、粒寬的影響遠大于粒長。

不同品種千粒重和產量對高溫的耐受性存在遺傳差異。千粒重熱感指數HSI是最直接、最有效的耐熱性評價指標之一。陳冬梅等[16]、耿曉麗等[17]在小麥耐熱性評價中都選用HSI作為評價指標。一般定義千粒重熱感指數HSI<1的基因型為耐熱型(HS),千粒重熱感指數HSI≥1的基因型為熱敏感型(MS)。本研究43份參試的新疆春小麥育成品種中,耐熱性相對較好的品種有17個,其中連續三年千粒重熱感指數HSI<1的材料共計有11份,新春37號、新春2號、新春38號在多年試驗表現出很好的耐熱性,品種穩定性好,此類品種都含有CIMMYT血緣;相對熱敏型的品種有26份,其中連續三年中千粒重熱感指數HSI≥1的材料共計有13份,新春13號、新春18號、新春33號在該群體中耐熱性相對較弱。新疆的春小麥品種相比其他地區的材料大多數均為耐熱型,但在本自然群體內進行品種間的耐熱性比較時,有些品種表現為熱敏型。在自然群體內,不同品種的耐熱性是相對的,不是絕對的。李召鋒等[18]對新疆春小麥開展耐熱性評價,其中新春6號為耐熱性良好的品種,與本研究結果不一致,可能是由于評價群體材料不一樣。本研究中新春6號被定義為熱敏型品種,嚴格意義上說是介于耐熱型和熱敏型之間的品種,其衍生的后代新春17號、新春25號、新春26號、新春30號、新春33號、新春43號在本研究所使用評價群體中均屬于熱敏型品種,可能新春6號中帶有耐熱或熱敏基因。新春37號是本研究群體中最耐熱的品種,也是唯一一個在連續三年高溫脅迫條件下,千粒重不降反略有所增的品種,初步分析其原因可能新春37號是小粒品種,灌漿速度較快,后期高溫脅迫對其影響不大,或可能其含有熱不敏感基因,或來源于其育種親本新品系49-5/野貓,該品種的耐熱性和耐熱機理有待進一步研究。

高溫脅迫不但影響千粒重,同時也影響小麥籽粒的品質。有研究顯示,當小麥灌漿期溫度升高到 32 ℃時,有些品種的籽粒蛋白含量下降,而有些品種的蛋白質含量升高。灌漿期高溫出現的時間不同,對小麥品質的影響也存在差異,灌漿前期高溫脅迫使小麥籽粒蛋白質含量下降,中后期高溫脅迫后小麥籽粒中蛋白質含量變化較小[19]。本研究于2018-2019年從開花期至成熟期進行高溫脅迫,其中13.95%的品種籽粒中蛋白質含量降低,6.98%的品種籽粒濕面筋含量降低,其他品種高溫脅迫后籽粒蛋白質含量、濕面筋含量均較正常生長條件下有所提高,熱脅迫組2019年平均蛋白質含量、濕面筋含量提高的比例比2018年大,可能較高程度的高溫有利于籽粒中蛋白質的形成和積累。蘆 靜等[20]在研究中提高小麥開花至成熟期間的日平均氣溫,結果顯示日均氣溫上升可以提高小麥籽粒蛋白質含量,且灌漿期間的日平均氣溫與籽粒蛋白質含量呈極顯著正相關。當小麥籽粒灌漿期間日平均氣溫在30 ℃以下,隨溫度的升高,面筋強度增強,面包烘烤品質得到改良。Spiertz等[21]研究發現,高溫脅迫后小麥籽粒蛋白質含量增加,濕面筋含量和面粉沉降值降低,導致面包體積變小、面團強度變弱和面團形成時間變短。耐熱性不同的品種高溫脅迫后,蛋白質含量、濕面筋含量變化趨勢也不同,其原因還需進一步探討。