減少灌水量對強筋小麥花后干物質(zhì)和氮素積累、轉(zhuǎn)運及產(chǎn)量的影響

李翠平,秦保平,李亞靜,郭雙雙,付陳陳, 郭振清,張 敏,楊 敏,蔡瑞國

(河北科技師范學院農(nóng)學與生物科技學院,河北秦皇島 066004)

小麥是我國主要的糧食作物,其產(chǎn)量高低對國家糧食安全有重要意義[1]。我國北方地區(qū)水資源短缺,冬小麥生長關(guān)鍵期又處在干旱季節(jié),降雨量較少,不能滿足其生長發(fā)育需要,需要人工補灌[2-4]。在如今高產(chǎn)栽培模式下,灌水次數(shù)已降至2~3次[5-6],但受栽培條件限制,冬小麥生育期內(nèi)具體所需灌水量至今仍不明確。因此,在小麥關(guān)鍵生長期明確適宜生長的灌水量,減少水資源損失,成為當下亟待解決的問題。

隨著生活水平的提高,人們對小麥品質(zhì)也有了更高的要求,因此小麥生產(chǎn)不僅需要維持較高的產(chǎn)量,也要提高蛋白質(zhì)的含量。而籽粒氮素的含量是決定蛋白質(zhì)產(chǎn)量的重要因素,氮素供應(yīng)不足,會延長營養(yǎng)物質(zhì)在植株內(nèi)部運轉(zhuǎn)的時間,造成蛋白質(zhì)含量下降[7-8]。

適時適量的灌溉能緩解小麥干旱脅迫,促進干物質(zhì)積累[9-10],同時影響土壤氮素的有效性,調(diào)控小麥對氮素的吸收、轉(zhuǎn)運和同化,最終影響蛋白質(zhì)含量和產(chǎn)量,減少多余水分的流失,提高水分利用效率[11]。因此,本試驗選用中麥998和中麥1062為材料,在大田栽培條件下對試驗田進行遮雨處理,探討灌水量對強筋小麥花后干物質(zhì)積累、轉(zhuǎn)運和產(chǎn)量的影響,以期為強筋小麥的節(jié)水高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗設(shè)計

試驗于2018年10月至2019年6月在河北省昌黎縣施各莊試驗點(119.13°E,39.44°N)進行。試驗地表層(0~20 cm)土壤含全氮0.92 g·kg-1、速效氮0.13 mg·kg-1、速效磷16.66 mg·kg-1、速效鉀35.52 mg·kg-1、有機質(zhì) 17.87 g·kg-1。試驗田共分為18個小區(qū),小區(qū)面積12.5 m2,有可移動防雨棚,可控制降水量。本試驗選用中麥998和中麥1062為材料,于2018年10月1日播種,行距20 cm,基本苗 450×104株·hm-2,年前統(tǒng)一灌冬水,春季于拔節(jié)期和開花期灌水,每時期設(shè)3個灌水量處理:600 (W600)、300(W300)和 0 m3·hm-2(W0),3次重復(fù),灌溉方式采用人工淋澆,水表嚴格控制水量,以保證淋澆均勻。播種前統(tǒng)一施用復(fù)合肥 (N∶P∶K=15∶15∶15)800 kg·hm-2,拔節(jié)前追施尿素(含N 46%)260 kg·hm-2,生育期間防病、防蟲、除草,于2019年6月16日收獲。

1.2 測定項目與方法

1.2.1 干物質(zhì)含量的測定

各處理分別于返青期(RS)、拔節(jié)期(JS)、孕穗期(BS)和花后0、7、14、21、28、35 d選長勢一致的植株30株,取地上部,3次重復(fù)。返青期、拔節(jié)期和孕穗期將植株分為莖、葉、鞘3部分,花后分為莖、葉、鞘、穗軸+穎殼、籽粒5部分,于105 ℃殺青30 min后,置于60 ℃烘箱中烘至恒重,稱各器官干物重,并計算粒重比、葉重比。

粒重比=籽粒干物質(zhì)積累量/整株總干物質(zhì)積累量×100%;

葉重比=葉片干物質(zhì)積累量/整株總干物質(zhì)積累量×100%。

1.2.2 氮素積累和轉(zhuǎn)運指標的測定

樣品消煮后,利用半微量凱氏定氮法[12]測定各營養(yǎng)器官全氮含量,3次重復(fù)。計算氮素積累量、氮素轉(zhuǎn)運量和氮素轉(zhuǎn)運效率[13]。

花前氮素積累量=花前營養(yǎng)器官氮含量×花前營養(yǎng)器官干物質(zhì)積累量;

氮素轉(zhuǎn)運量=開花期營養(yǎng)器官氮素積累量-成熟期營養(yǎng)器官氮素積累量;

氮素轉(zhuǎn)運效率=氮素轉(zhuǎn)運量/花前氮素積累量×100%。

1.2.3 產(chǎn)量及其構(gòu)成的測定

于完熟期,每小區(qū)取1 m2,3次重復(fù),測穗數(shù)和穗粒數(shù),收獲籽粒,曬干后測千粒重和產(chǎn)量。

1.2.4 水分利用效率的測定

采用德國IMKO HD2便攜式土壤水分測定儀分層測定土壤含水量,共分成0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm、60~80 cm、80~100 cm、100~120 cm、120~140 cm、140~160 cm、160~180 cm九層。灌水前和灌水后第2 d測定土壤含水量,整個生育期每7 d測定一次。

生育期耗水量=∑H(βi-βj)+M+P+K,式中,H為土層厚度(mm);βi和βj分別代表相鄰兩次生育期測定的土壤體積含水量(%);M為該生育期內(nèi)的灌水量(mm);P為有效降水量(mm);K為該生育期內(nèi)的地下水補給量(mm)。由于本試驗設(shè)置防雨棚處理,P計為0,地下水埋深>4 m,K計為0[14]。

水分利用效率=籽粒產(chǎn)量/生育期耗水量

1.2.5 籽粒蛋白質(zhì)含量和蛋白質(zhì)產(chǎn)量的測定

樣品消煮完成后,利用半微量凱氏定氮法測定籽粒全氮含量[12],3次重復(fù)。

蛋白質(zhì)含量=氮含量×5.7;

蛋白質(zhì)產(chǎn)量=蛋白質(zhì)含量×籽粒產(chǎn)量。

1.2.6 數(shù)據(jù)處理與分析

用Excel 2007整理試驗數(shù)據(jù)并繪圖,用DPS 7.05軟件對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 灌水量對強筋小麥發(fā)育過程中干物質(zhì)積累量的影響

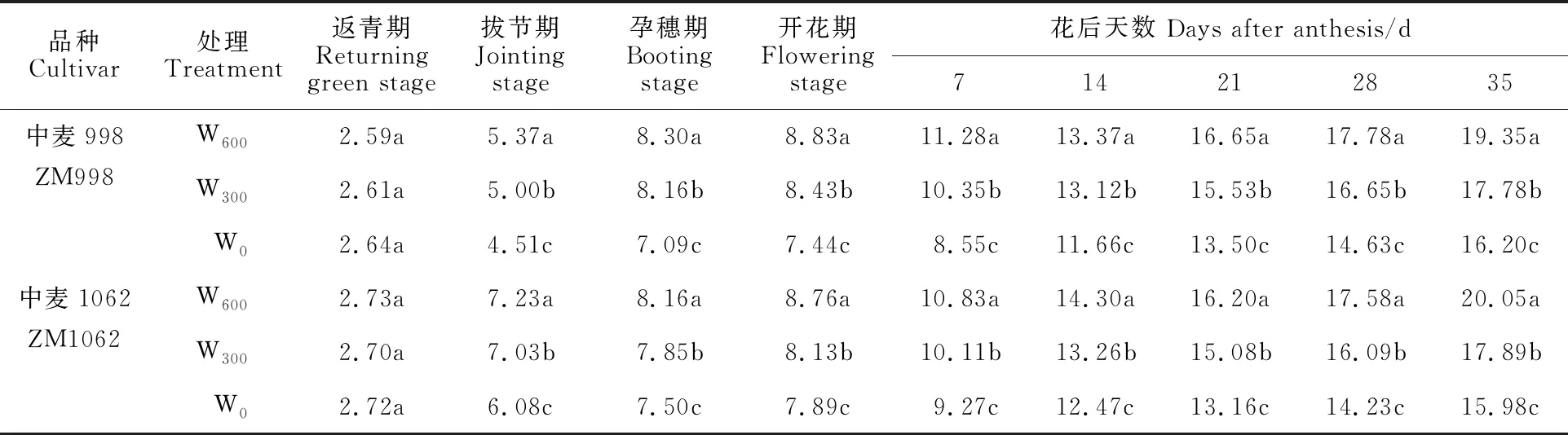

由表1可知,灌水量對干物質(zhì)積累有顯著影響。除返青期之外的各個發(fā)育階段,干物質(zhì)積累量均隨灌水量的減少而降低,且各階段三個處理之間的差異均達到顯著水平。花后35 d,中麥998的干物質(zhì)積累量在W600、W300和W0處理下分別為19.35×103、17.78×103和16.20×103kg·hm-2,W600和W300處理分別比W0提高19.44%和9.75%;中麥1062的干物質(zhì)積累量在W600、W300和W0處理下分別為20.05×103、 17.89×103和15.98×103kg·hm-2,W600和W300處理分別比W0處理提高25.47%和11.95%。

表1 灌水量對強筋小麥干物質(zhì)積累量的影響Table 1 Effect of irrigation amount on dry matter accumulation of strong gluten wheat ×103 kg·hm-2

2.2 灌水量對強筋小麥粒重比和葉重比的影響

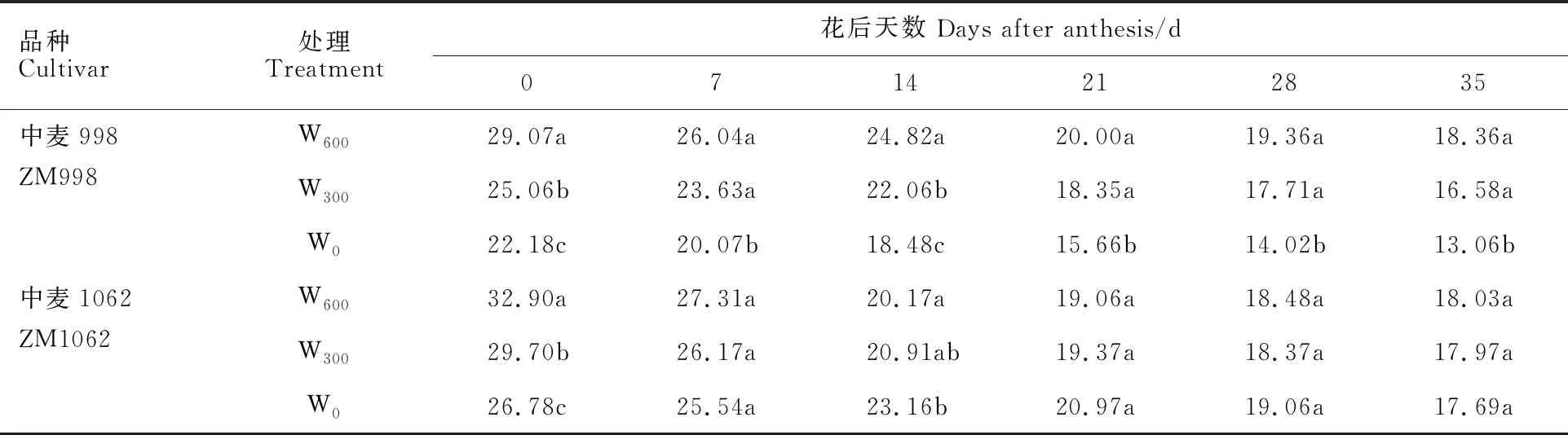

粒、葉重比分別代表小麥開花后籽粒、葉片干物質(zhì)積累量與植株總干物質(zhì)積累量的比值,這兩個比值能更好地說明灌水量對花后籽粒干物質(zhì)積累和葉片干物質(zhì)轉(zhuǎn)運的影響。從表2和表3可以看出,花后14~21 d,中麥998和中麥1062的粒重比變化最明顯;花后7~14 d,中麥998和中麥1062的葉重比變化最明顯。灌水量對兩個小麥品種花后粒重比的增加和葉重比的下降均有顯著影響。與W0處理相比,花后35 d,中麥998的粒重比在W600和W300處理下分別增加14.24%和7.41%;中麥1062的粒重比在W600處理下增加10.49%,而W300與W0處理之間差異不顯著;花后35 d,中麥998的葉重比在W600和W300處理下分別增加40.58%和26.95%,而中麥1062的葉重比在W600和W300處理下與W0處理之間差異均不顯著。

2.3 灌水量對強筋小麥發(fā)育過程中氮素積累量的影響

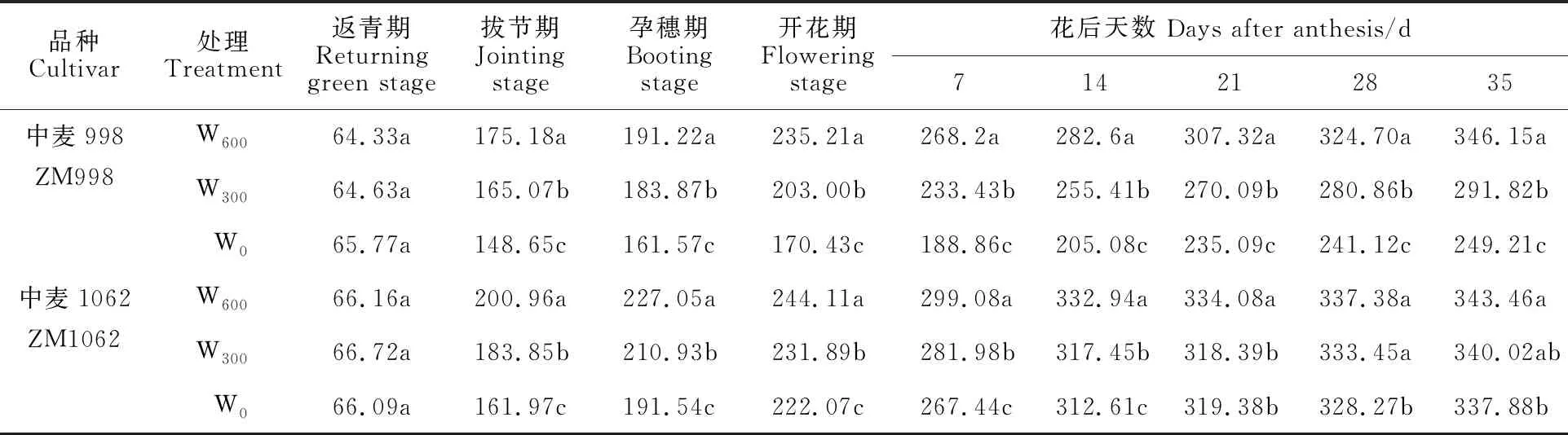

由表4可知,返青期到拔節(jié)期是兩個品種氮素積累量增加最明顯的時期,各處理表現(xiàn)一致;灌水量對植株氮素積累有顯著影響。除返青期之外各時期的氮素積累量均隨灌水量的減少而降低,中麥998三個處理之間均差異顯著,中麥1062除花后21~35 d有些處理之間差異不顯著外,其余階段三個處理之間的差異也均達到了顯著水平。花后35 d,中麥998 的氮素積累量在W600、W300和W0處理下分別為346.15×103、291.82×103和249.21×103kg·hm-2,W600和W300處理分別比W0處理提高38.90%和 16.85%;中麥1062的氮素積累量在W600、W300和W0處理下分別為343.46×103、340.02×103和337.88×103kg·hm-2,W600處理比W0處理提高 1.65%,而W300與W0處理之間差異不顯著。

表2 灌水量對強筋小麥花后粒重比的影響Table 2 Effect of irrigation amount on grain to weight ratio after wheat flowering %

表3 灌水量對強筋小麥花后葉重比的影響Table 3 Effect of irrigation amount on leaf to weight ratio after wheat flowering %

表4 灌水量對強筋小麥各發(fā)育時期氮素積累量的影響Table 4 Effect of irrigation amount on the accumulation of nitrogen at the developmental stages of strong gluten wheat ×103 kg·hm-2

2.4 灌水量對強筋小麥各營養(yǎng)器官花后氮素轉(zhuǎn)運的影響

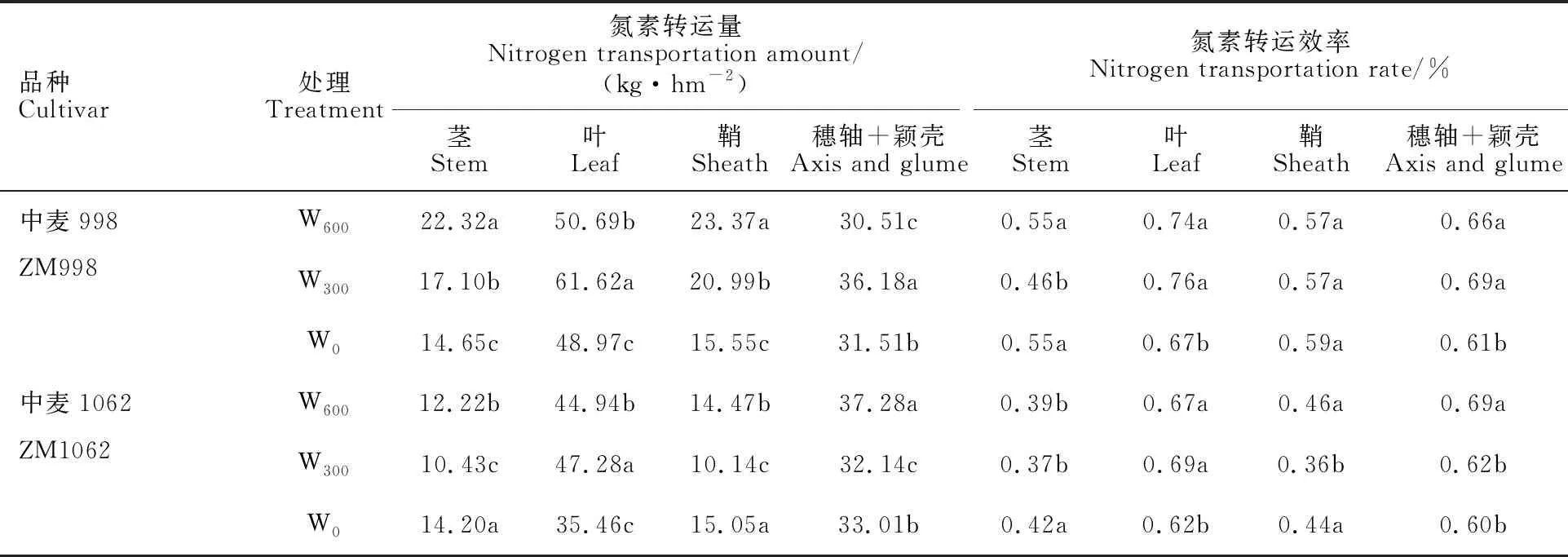

由表5可知,花后營養(yǎng)器官氮素轉(zhuǎn)運量和轉(zhuǎn)運效率表現(xiàn)為葉>穗軸+穎殼>鞘>莖,葉片是氮素轉(zhuǎn)運量和轉(zhuǎn)運效率最大的營養(yǎng)器官,不同處理之間氮素轉(zhuǎn)運量差異顯著。中麥998在W600和W300處理下葉片氮素轉(zhuǎn)運量分別比W0處理增加3.51%和25.83%;中麥1062在W600和W300處理下的葉片氮素轉(zhuǎn)運量分別比W0處理增加26.73%和33.33%。中麥998在W600和W300處理下的葉片氮素轉(zhuǎn)運效率分別比W0處理提高10.44%和13.43%;中麥1062在W600和W300處理下的葉片氮素轉(zhuǎn)運效率分別比W0處理提高8.06%和11.29%。

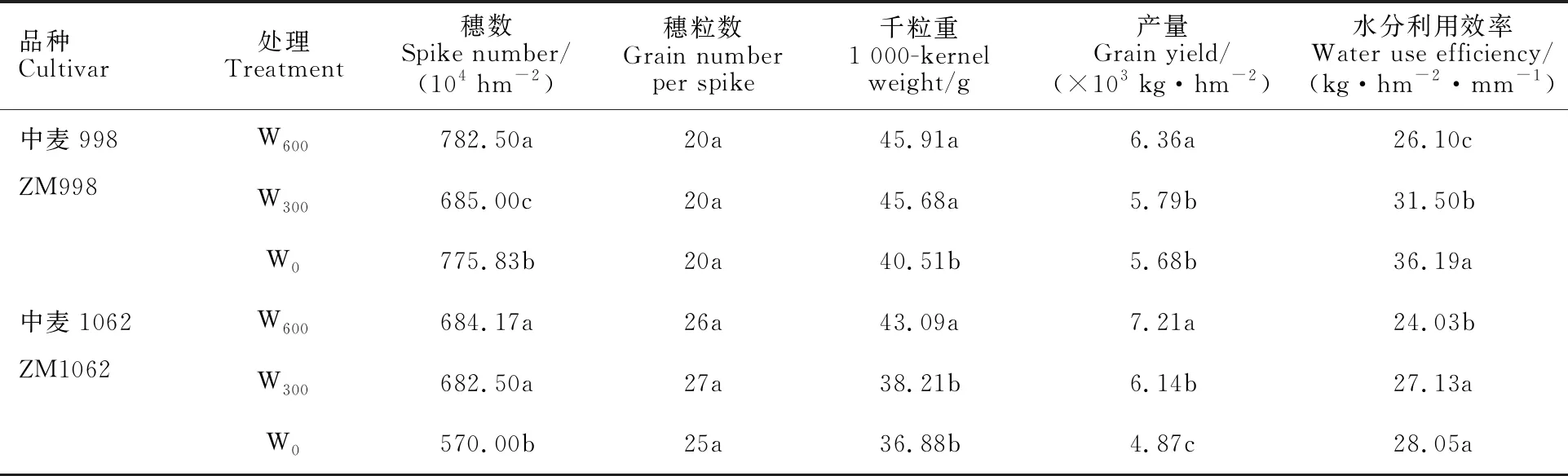

2.5 灌水量對強筋小麥產(chǎn)量構(gòu)成和水分利用效率的影響

由表6可知,隨灌水量減少,強筋小麥產(chǎn)量逐漸下降,但水分利用效率提高。中麥998和中麥1062在W600處理下穗數(shù)和千粒重均最大,且產(chǎn)量均最高。與W0處理相比,中麥998在W600處理下產(chǎn)量提高11.90%,W300與W0處理間差異不顯著;W300和W600處理下產(chǎn)量分別提高 26.08%和48.05%。由此可見,中麥998、中麥1062產(chǎn)量的提高是由于穗數(shù)和千粒重的增加。2個品種水分利用效率均隨灌水量的減少逐漸提高,與W0處理相比,中麥998在W300和W600處理下水分利用效率分別下降12.96%和27.88%;中麥1062在W600處理下水分利用效率下降 14.33%,W300與W0處理間差異不顯著。

2.6 灌水量對強筋小麥蛋白質(zhì)含量和蛋白質(zhì)產(chǎn)量的影響

由圖1可知,隨著灌水量的減少,兩品種的蛋白質(zhì)含量逐漸升高,在W0處理下最高,且豐麥1062 W0與W300和W600處理之間的差異均達到顯著水平;隨著灌水量的減少,兩品種的蛋白質(zhì)產(chǎn)量逐漸降低,在W0處理下最低,且中麥998 的W0與W600處理之間差異顯著,中麥1062的W0、W300和W600處理之間均差異顯著。

表5 灌水量對強筋小麥各營養(yǎng)器官氮素轉(zhuǎn)運量和轉(zhuǎn)運效率的影響Table 5 Effect of irrigation amount on nitrogen transport and transportation rate in nutrient organs of strong gluten wheat

表6 灌水量對強筋小麥產(chǎn)量構(gòu)成和水分利用效率的影響Table 6 Effect of irrigation amount on yield composition and water use efficiency of strong gluten wheat

圖柱上不同字母表示在0.05水平差異顯著。

3 討 論

3.1 減少灌水量對強筋小麥花后干物質(zhì)和氮素積累、轉(zhuǎn)運和產(chǎn)量的影響

小麥花后干物質(zhì)轉(zhuǎn)移和氮素向籽粒中的轉(zhuǎn)運是決定產(chǎn)量和蛋白質(zhì)含量的關(guān)鍵因素[15]。有研究表明,干旱能加速植株早衰,引起植株對水分脅迫的適應(yīng)性降低,旗葉光合能力下降[16],從而導(dǎo)致干物質(zhì)積累量減少,產(chǎn)量下降,同時水分不足會造成部分氮損失,降低籽粒氮含量,但適度土壤干旱則有利于加速葉片氮素向籽粒的轉(zhuǎn)運,提高氮素轉(zhuǎn)運效率,提高蛋白質(zhì)含量[15]。本研究結(jié)果表明,減少灌水量會降低小麥干物質(zhì)和氮素積累量,以及籽粒灌漿后期粒、葉重比,同時導(dǎo)致葉片氮素轉(zhuǎn)運量和轉(zhuǎn)運效率呈現(xiàn)先增后降的趨勢。盡管本試驗選用強筋小麥品種作為試驗材料,其氮素積累量與普通冬小麥存在差異,但變化趨勢與前人研究結(jié)果基本一致[17-18]。說明適度減少灌水量不僅能維持較高的粒重比,促進葉片中干物質(zhì)向籽粒中的轉(zhuǎn)移,還能有效提高氮素轉(zhuǎn)運量,從而提高強筋小麥產(chǎn)量和品質(zhì)。

3.2 減少灌水量對強筋小麥蛋白質(zhì)含量和蛋白質(zhì)產(chǎn)量的影響

籽粒灌漿后期保持適度的土壤干旱能有效提高籽粒蛋白質(zhì)含量[19-20],此時增加灌水,雖能有效提高籽粒產(chǎn)量但同時會造成蛋白質(zhì)含量的下降,影響小麥品質(zhì)[21-22],并對小麥加工品質(zhì)也會造成一定的稀釋效應(yīng)[23-24]。本研究結(jié)果顯示,隨灌水量的減少,籽粒蛋白質(zhì)含量升高,蛋白質(zhì)產(chǎn)量明顯降低,這與前人研究結(jié)果一致。但由于本文選用強筋小麥的品種差異,隨著灌水量的減少,中麥998蛋白質(zhì)含量和蛋白質(zhì)產(chǎn)量在W300和W600處理間無顯著差異,且蛋白質(zhì)產(chǎn)量在W0和W300處理之間也無顯著差異;而中麥1062蛋白質(zhì)含量則顯著升高,蛋白質(zhì)產(chǎn)量則顯著降低。雖然研究表明灌水量的增加會導(dǎo)致籽粒蛋白質(zhì)含量減少,但品種之間可能會由于基因型不同以及水分對氮素的稀釋效果存在差異,導(dǎo)致氮素的積累轉(zhuǎn)移受到影響,最終導(dǎo)致籽粒蛋白質(zhì)的合成效果不同。

3.3 減少灌水量對強筋小麥產(chǎn)量和水分利用效率的影響

研究表明,耗水量與產(chǎn)量呈拋物線型關(guān)系,即在一定范圍內(nèi),產(chǎn)量隨灌水量增加逐漸升高,但超過一定范圍后,產(chǎn)量不再增加或開始下降[25-26]。適宜的灌水量和土壤水分不僅能夠促進強筋小麥生長,而且有利于小麥對營養(yǎng)物質(zhì)的吸收,提高產(chǎn)量和水分利用效率,減少多余水分的流失[27-28]。本研究結(jié)果顯示,隨灌水量的減少,2個強筋小麥品種均出現(xiàn)產(chǎn)量下降,水分利用效率升高,但中麥1062的水分利用效率在W300與W0處理間無顯著差異。小麥產(chǎn)量的三個構(gòu)成因素之間有一定的制約關(guān)系,只有三者的乘積達到最佳時,才能有效提高小麥產(chǎn)量[29]。本研究結(jié)果顯示,中麥998的千粒重隨灌水量的增加逐漸升高,這與中麥998的產(chǎn)量隨灌水量的增加顯著提高相對應(yīng);而中麥1062的穗數(shù)、穗粒數(shù)、千粒重隨灌水量的增加均有不同程度的提高,說明灌水量對強筋小麥產(chǎn)量的影響也可能與品種差異有一定的關(guān)系。

綜上所述,充分了解不同栽培品種的生長特性,適當減少灌水量,才能穩(wěn)定產(chǎn)量的基礎(chǔ)上,有效提高水分利用效率,增加強筋小麥籽粒蛋白質(zhì)含量,為強筋小麥節(jié)水高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的栽培模式提供理論依據(jù)。