船舶數字孿生及其服務全生命周期研究綜述

楊少龍,孫延浩,向先波,王 卓,潘新祥

(1.華中科技大學 船舶與海洋工程學院,湖北 武漢 430074;2.廣東海洋大學,廣東 湛江 524088)

1 問題的提出

船舶工業的高質量發展是我國建設制造強國和海洋強國的重要動能。隨著新一代信息技術(如物聯網、人工智能、云計算、大數據)與船舶技術的跨界融合,船舶工業迎來了提質增效發展的新機遇。建設數字化、網絡化、智能化的智能制造技術已成為全球船舶工業發展的重要趨勢。針對我國船舶工業,工信部相繼印發了《推進船舶總裝建造智能化轉型行動計劃(2019–2021 年)》《智能船舶發展行動計劃(2019–2021 年)》和《智能航運發展指導意見》,旨在促進我國船舶工業供給側結構性改革,提升核心競爭力,實現高質量發展[1]。這些重大發展戰略與行動計劃的共同目標之一是推進“船舶智能化+船廠數字化”。而實現該目標的瓶頸之一是如何基于船舶單一數據源,建立船舶物理空間與信息空間的交互與共融,推進船舶全生命周期的智能化服務與一體化發展。船舶是船舶工業的典型代表,串聯從概念設計到制造檢驗,再到運營管理的全生命周期過程。本文將從船舶設計制造、船舶運營管理等角度分析探討解決上述瓶頸問題的新途徑。

如圖1 所示,本文從物理空間與信息空間2 個維度梳理了船舶設計制造、船舶運營管理等環節。截至目前,船舶工業化和信息化可認為已經經歷了3 個階段[1–2]。第1 階段,船舶設計、制造及運營等環節均僅限于物理空間范疇。第2 階段,隨著計算機應用及自動控制技術普及,船舶信息空間誕生,使得在信息空間利用計算機輔助船舶的設計、制造和運營等環節成為可能。盡管這一階段,運用計算機及自動控制技術的范圍、程度與功能不斷擴展,但是物理空間與信息空間交互甚少、彼此獨立。第3 階段,船舶設計建造進入三維一體化時代,衛星通信技術發展也促使遠程監控成為可能。這一階段,信息空間和物理空間的交互不斷增強,但交互信息有限,且船舶設計、制造及運營等環節信息孤立,缺少全流程管理。本文將深入分析船舶設計制造、船舶運營管理2 個環節。

圖1 船舶工業化與信息化融合發展演變歷程Fig.1 Evolution of ship industrialization and informatization

1.1 船舶設計建造環節

船舶屬于復雜單件定制產品,船舶制造是典型的離散型生產,船舶設計建造過程已經歷了3 個發展階段。當前,船舶制造業已能一定程度實現物理空間與信息空間的交互與融合,滿足船東個性化需求以及適應大規模復雜系統集成要求。第1 階段,傳統船舶制造業以手工設計、繪圖、放樣為主,一切生產制造活動完全依賴物理空間。設計、工藝、檢驗等信息通過人工記錄并存在紙質媒介,其傳遞、交流困難,且信息利用率低。隨著計算機繪圖技術發展,CAD/CAM(計算機輔助設計/計算機輔助制造)技術應運而生,信息傳遞與交流得到一定程度提升,船舶制造業由整船散裝法進入“分段+總段”的造船新模式。由此,船舶制造業進入第2 階段。盡管CAD 設繪模式將紙質圖紙升級為計算機文件,但這些文件在制造現場仍主要以紙質印刷品方式交流,設計與制造部門的數據交互少、實時性差。近年來,物聯網、移動互聯網技術日趨成熟,通過數控機床、無線射頻電子標簽(RFID)、條形碼(或二維碼)等應用,實現了主要加工過程、物料及零部件等造船數據的自動采集。與此同時,船舶設計模式也由二維圖紙發展為三維模型(如Tribon,CATIA),造船廠的生產數據與設計院的三維模型實現一定程度交互[3]。船舶制造業由此進入第3 階段。然而,造船廠感知的生產數據信息量有限,且設計院的三維模型側重結構強度及幾何尺寸等信息,導致船舶的設計、工藝及質檢等多源信息的集成度低、共享難。因此,船舶物理空間與信息空間未能實現實時、充分的交互與共融,導致造船質量、交付周期及智能化水平相對較差。主要造船企業的三維數字化交付能力難以滿足“中國制造2025”、“工業4.0”等先進制造業發展戰略將智能制造作為產業轉型升級主攻方向的需求。

1.2 船舶運營管理環節

船舶是高度集成的海上運輸工具,伴隨著自動控制技術的迅速發展,船舶運營管理同樣經歷了3 個發展階段,使得船岸一體化、網絡化的信息交互與融合成為現實。第1 階段,傳統的船舶營運過程依賴大量繁重的人工操縱與瞭望駕駛,海員依靠紙質海圖與指南針航海,航行及機艙設備狀態通過航行日志與輪機日志記錄于紙質文件,信息交流困難、記錄準確性較差。船舶運營管理活動局限于物理空間。隨后在電子技術、自動控制技術蓬勃發展基礎上,船舶步入自動化時代,即發展至第2 階段。大量設備級的自動控制系統替代人工操縱[4],在信息空間實現船舶運營管理逐漸成熟。盡管自動舵、集中監控、電子海圖等技術顯著提升了船舶運營的安全性與可靠性,但是物理空間內船舶航行及設備狀態記錄仍以紙質日志為主,且信息空間僅僅局限于在船舶本地與物理空間的交互。進入第3 階段,在遠程衛星通信及網絡技術的支撐下,無人機艙與遠程監控等現代監控技術應運而生。大量的航行及設備狀態信息得以通過局域網實現船內共享,同時通過衛星通信實現船岸共享,船舶物理空間與信息空間的交互進一步拓展,船舶營運部門的信息化水平進一步提升[5]。然而,受商業敏感信息限制,船舶、港口、海事主管機關等部門卻信息共享困難,信息空間難以實現來自航運產業鏈多源數據的融合以及一體化服務。因此,從船舶運營管理的各利益相關方角度考慮,船舶物理空間與信息空間仍需進一步加強交互與共融,從而迎接“互聯網+時代”智能船舶、智能航運帶來的新機遇。

綜上分析可知,在前3 個階段發展基礎上,加強船舶物理空間與信息空間的實時交互與深度融合將是船舶工業跨入第4 階段所面臨的重要難題之一。虛擬現實(VR)交互設計、互聯網+應用、智能船舶及數字化造船等技術的推進[6–7],將助力船舶工業向“智能化、服務化”轉型升級。

2 數字孿生技術

近年來,數字孿生(Digital Twin)作為一種溝通物理空間與信息空間的有效方法,得到了廣泛關注與應用[8–9]。數字孿生是一種集成了多物理量、多尺度、多概率的仿真過程。數字孿生以數字化方式創建物理實體的虛擬模型,借助數據模擬物理實體在現實環境中的行為,通過虛實交互反饋、數據融合分析、決策迭代優化等手段,為物理實體的全生命周期服務。數字孿生面向產品全生命周期過程,充分利用模型、數據、智能手段,發揮連接物理空間和信息空間的橋梁和紐帶作用,提供更加實時、高效、智能的服務。

數字孿生概念最初誕生于航空航天領域,但該技術的各項特征與制造業匹配度極高。在NASA、GE、西門子、達索、IBM 等企業推動下,數字孿生技術近年來在工業制造領域發展迅速[10–11]。例如,GE 通過Predix 云平臺構建一套可以代表機器和流程的數字孿生系統,并成功應用于發電廠、渦輪發動機等實體的管理;西門子利用其工業互聯網MindSphere 打通資產數字孿生、產品生命周期管理數字孿生與制造流程管理數字孿生,構成數字孿生的互通和閉環;達索通過三維體驗平臺,讓設計師與客戶在產品誕生之前或制造過程中就能利用數字孿生體實現產品交互設計,并進行產品測試與優化等。與此同時,近年來,學術界同樣對數字孿生在制造業的潛在應用進行了積極探討,形成諸多理論成果[12–14]。

從這些制造業的應用案例可知,數字孿生已發展成物理空間與信息空間交互與融合的一種有效手段。因此,本文基于數字孿生技術提出船舶數字孿生(Ship Digital Twin)概念,對船舶數字孿生的系統組成、運行機制、關鍵技術等進行研究,為船舶工業進入第4 階段加強在全生命周期船舶的物理空間與信息空間的實時交互與深度融合提供理論與方法參考。

2.1 船舶數字孿生概念及組成

船舶數字孿生是依托新一代信息技術與船舶技術跨界融合,通過船舶在物理空間與信息空間的雙向映射與實時交互,實現物理空間、信息空間及服務系統的信息交互與數據融合,在船舶孿生數據的驅動下,實現船舶設計制造與運營管理全過程在虛實空間迭代優化的一種產業新模式。這種基于數字孿生的船舶工業新模式為實現船舶全產業鏈的信息物理系統(CPS)提供了新思路,同時也為智能船舶跨域協同測試、驗證、評估及檢驗能力建設提供了新的理念和工具。

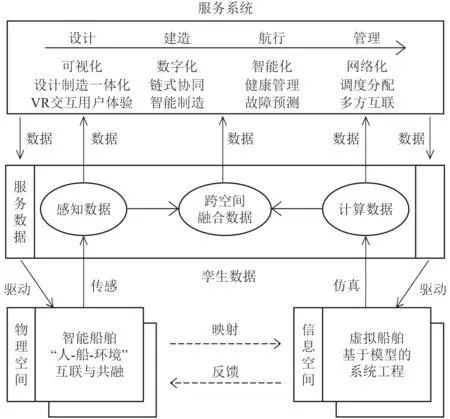

如圖2 所示,船舶數字孿生主要包括智能船舶、虛擬船舶、服務系統、孿生數據4 部分。其中,智能船舶和虛擬船舶分別隸屬于物理空間和信息空間,并同屬于空間層;孿生數據屬于數據層,是感知數據、計算數據、服務數據以及跨空間融合數據的集合;服務系統屬于服務層,是船舶數字孿生所能提供的各階段各類型智能服務的集成。

圖2 船舶數字孿生系統架構Fig.2 Framework of ship digital twin system

2.2 物理空間

智能船舶是客觀存在于物理空間的實體,根據服務系統的服務數據執行特定任務,并將感知獲取的“人-船-環境”數據實時映射傳輸至信息空間。實體船舶發展經歷了“自動化→數字化→網絡化→智能化”階段,進入智能化時代,智能船舶在數字孿生系統中具備異構多源實時數據感知接入與融合分析能力,以及“人-船-環境”要素互聯與共融的能力。

對于異構多源實時數據感知接入與融合分析能力方面,需要建立與之適應的數據處理方法。在船舶制造和運營的各個環節,不同類型的傳感器節點采集異構數據信息,為感知船舶所處的復雜物理空間提供基礎數據源。這些結構和類型不同的原始數據需要一套標準的通信協議與轉換方法才能將大量異構原始數據進行統一整理,并存儲至孿生數據部分,進而將實時數據進一步分享給虛擬船舶和服務系統。面對多類型、多尺度、多粒度的智能船舶物理空間數據,智能船舶的數據通信協議及轉換方法需要包括數據清洗、封裝等,實現數據的可操作、可溯源的統一規劃化處理,并通過數據聚類、相關性分析等挖掘手段,實現智能船舶物理空間多源多模態數據的集成與融合。

此外,智能船舶所處的物理空間還需要對“人-船-環境”要素實現互聯與共融,以適應復雜多變的任務與環境。智能船舶時代,人機協同將是重要特征,面對復雜動態環境,人與智能船舶、智能裝備等需要在共存狀態下進行交互與協作,協同完成作業任務。相比傳統以人的認知為主導的造船業與航運業,“人-船-環境”要素互聯與共融的物理空間將具有更高的智能化水平以及更強的環境適應能力。

2.3 信息空間

從基于模型的系統工程角度出發,信息空間內虛擬船舶(即數字孿生體)是貫穿于全生命周期的一系列子模型的集合[15]。針對虛擬船舶而言,模型可分為設備級和系統級,其中設備級模型包括描述要素與行為2 個層面的子模型,而系統級模型則包括眾多模塊化的設備級模型以及運行規則模型。對于設備級模型,要素層面,包括對各種船舶設備進行結構特征描述的幾何模型(如船體三維模型)以及對物理屬性進行刻畫的物理模型(如船體材料模型);行為層面,包括在給定輸入和外部環境擾動作用下,對設備行為響應進行描述的行為模型(如動力機械動力學模型)。對于系統級模型,除具有模塊化的設備級模型(如主推進裝置、發電柴油機、操舵裝置)外,從規則層面,還包括依據船舶任務和建造、航行規律建立的評估、優化、預測、溯源等規則模型。

以船舶建造為例,船舶作為一個復雜系統工程,設計建造過程需要多部門、多學科配合才能實現高質量造船。設計階段,船體設計部門先行繪制船舶三維模型(描述虛擬船舶的結構和屬性特征),通過VR 交互方式與其他設計部門、船東等溝通,有助于提高交流效率與提升用戶體驗。與此同時,借助虛擬船舶模型,對建造過程進行迭代仿真分析,模擬真實建造全過程,優化建造工藝和進度安排,并將虛擬船舶模型與各設備供應商提供的設備級模型集成,在信息空間提前評估船舶各個機電液子系統的匹配性,優化整船系統的綜合性能。建造階段,虛擬船舶收集實船建造實時映射數據,對比分析虛擬仿真與實船建造數據,及時調整建造計劃并糾正生產缺陷。與此同時,根據實船設備質檢數據,可進一步修正虛擬船舶的設備級模型,提高虛擬船舶的保真度。在信息空間與物理空間的映射與反饋作用下,實現虛擬船舶與建造船舶的交互與共融。

2.4 孿生數據

孿生數據是指來自物理空間、信息空間、服務系統的數據,以及物理空間與信息空間融合產生的衍生數據的集合,是物理空間、信息空間、服務系統三者運行與交互的基礎。物理空間的感知數據包括船舶制造、運營過程中產生的工藝數據、質檢數據、工況數據等。信息空間的計算數據包括三維模型數據、流體仿真數據、結構計算數據、設備性能數據等。服務系統數據包括在設計、制造、運營和管理各個階段產生的控制指令數據,如用戶交互數據、生產管理數據、供應鏈管理數據、交通調度數據等。此外,融合衍生數據是指對物理空間與信息空間的數據采用綜合、統計、關聯、聚類、演化、回歸以及泛化等操作產生的衍生數據[16]。

孿生數據為船舶數字孿生提供了跨空間、跨時間的數據集成與平臺共享,消除了船舶生命周期各階段、各部門之間的信息孤島。在收集數據基礎上,孿生數據還進行深度數據融合,豐富孿生數據信息價值,實現服務系統、物理空間與信息空間的兩兩數據交互。

2.5 服務系統

服務系統是由數據驅動的各階段各類型服務的集成,主要負責在孿生數據驅動下,對船舶全生命周期過程提供智能化服務的支撐。例如,船舶設計階段,根據船東需求,在歷史孿生數據驅動下,服務系統快速生成滿足用戶需求的虛擬船舶原型,并與用戶進行VR 可視化溝通,提高用戶體驗感和滿意度。船舶建造之前,服務系統基于虛擬船舶進行性能計算分析、建造流程仿真,實現設計及生產方案的迭代優化。船舶建造過程中,物理空間與信息空間的數據以及兩者融合數據傳至服務系統,服務系統根據數據進行建造進度調整和建造工藝優化,從而適應造船周期和建造質量要求。服務系統面向船舶全生命周期提供優化決策,從而提高整船的效率與效益。

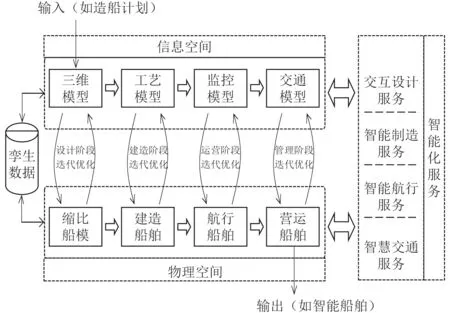

3 船舶數字孿生運行機制

船舶數字孿生技術在船舶全生命周期的運行機制如圖3 所示。物理空間,實體船舶包含縮比船模、建造船舶、航行船舶、營運船舶4 個階段。與此同時,信息空間,虛擬船舶對應包含三維模型、工藝模型、監控模型、交通模型4 個模型。在各個階段,虛實空間產生的海量數據匯入孿生數據進行集成、挖掘與共享。基于孿生數據驅動,數字孿生服務系統為船舶全生命周期提供智能化服務。

圖3 船舶數字孿生運行機制Fig.3 Operating mechanism of ship digital twin

設計階段,在輸入用戶期望后(如滿足某運輸用途的造船計劃),設計院所基于歷史孿生數據快速設計船舶三維原型,向用戶提供VR 交互服務,再將信息空間仿真計算數據反饋至物理空間。物理空間建立縮比船模并進行性能測試(如拖曳試驗、自航試驗),并將實測數據同步至信息空間,當實測數據與計算數據存在偏差時,修正設計方案。如此反復迭代,直至最終結果滿足用戶期望和達到最優的設計性能指標。該階段所有實測與計算數據存入孿生數據庫,用于作為驅動后續階段的基礎。

建造階段,信息空間內,在設計院所三維模型數據驅動下,造船廠建立工藝模型,仿真優化建造工藝、資源配置與造船流程,實現廠所協同。將仿真計算結果傳入智能制造服務系統,協調編排造船廠內各部門間的造船任務,實現廠內協同。物理空間內,造船廠各部門根據優化后的造船任務建造船舶。與此同時,船級社將質檢數據實時傳回信息空間。對比實測數據與仿真數據,智能制造服務系統給出實時調控指令,控制造船質量,實現廠社協同。基于廠所協同、廠內協同以及廠社協同實現建造階段的迭代優化。該階段所有實測與計算數據同樣存入孿生數據庫,用于作為驅動后續階段的基礎。

運營階段,信息空間內,基于孿生數據驅動建立監控模型,計算分析船舶航行動態響應行為。物理空間內,智能船舶航行積累大量異構多源原始數據傳回孿生數據庫,并同時映射至信息空間用于訓練監控模型。基于感知數據、仿真數據以及兩者的融合數據,智能航行服務系統可實現設備故障預測與健康管理(PHM)以及智能駕駛等功能,為智能化的運營服務、維修管理等提供決策支持,實現船舶高效、可靠、自主航行。該階段所有感知與仿真數據也存入孿生數據庫,用于作為驅動后續階段的基礎。

管理階段,信息空間內,基于船舶監控模型以及航行狀態數據驅動,建立船舶運輸交通模型,仿真優化船舶航線設計、任務調度等航運管理業務。物理空間內,營運船舶根據優化后的航運管理任務組織生產,并將實時數據傳回孿生數據庫。以孿生數據驅動,智慧交通服務系統實時迭代優化船舶運輸任務。

因此,在船舶全生命周期內,信息空間與物理空間不斷迭代優化,輸入造船計劃,輸出智能船舶,實現船舶制造與運營過程的最優效率與最佳效益。

4 船舶數字孿生關鍵技術

船舶數字孿生關鍵技術依據其系統組成,主要分為四大類,包括智能船舶“人-船-環境”感知與融合技術;虛擬船舶的建模、仿真及驗證技術;孿生數據融合與同步技術;服務系統智能化與迭代優化技術。

1)智能船舶“人-船-環境”感知與融合技術

主要包括:

① 多源異構傳感器網絡協同感知與優化布局技術;

② 多源多模態感知數據的融合與封裝技術;

③ “人-船-環境”要素實時交互與協作技術;

④ 多源異構數據通訊與發布技術;

2)虛擬船舶的建模、仿真及驗證技術

主要包括:

① 多物理場、多尺度、多學科的建模技術;

② 基于孿生數據驅動的復雜系統的建模與驗證技術;

③ 模塊化模型或系統集成的規范化技術;

④ 大尺度、跨學科復雜動態模型協同仿真技術;

3)孿生數據融合與同步技術

主要包括:

① 跨空間多模態數據融合與協同感知技術;

② 多類型、多尺度、多粒度數據規劃與清洗技術;

③ 虛實空間實時數據同步與雙向映射技術;

④ 船舶大數據存儲技術;

4)服務系統智能化與迭代優化技術

主要包括:

① 基于虛擬現實或增強現實的多方互聯交互技術;

② 基于網絡的船舶建造、運營等生產活動調度管理技術;

③ 基于人工智能的整船及設備的故障預測與健康管理技術;

④ 船舶建造、運營等活動的迭代運行與優化決策技術。

5 船舶數字孿生服務船舶全生命周期展望

針對船舶工業發展進入第4 階段所面臨的挑戰,船舶數字孿生能夠利用具備多物理量、多尺度、多學科特征的高保真虛擬船舶模型,串聯從概念設計到制造檢驗、再到運營管理的全生命周期過程。在船舶全生命周期各個階段,該技術集成物理空間、信息空間及跨空間的孿生數據,驅動服務系統為整個船舶行業參與方(如設計院所、造船廠、船東、船級社、海事機構)提供互聯互通的智能化服務,打破行業內各利益相關方的信息隔閡,促進船舶工業高質量發展。

盡管數字孿生技術已在一些工業制造業領域取得較好的示范應用效果,但是針對船舶工業的應用尚屬啟蒙階段,近年來僅有國內外少數機構開展初期研究[17–20]。為此,本文從設計、建造、航行和管理4 個階段探討船舶數字孿生的應用形式及潛在價值。

5.1 設計階段

船舶設計是船體、動力、機械、電氣、自動控制、通信導航等多專業知識綜合運用的典型代表,也是船舶數字化模型建立的主要階段。設計過程需要協調設計院所內各個部門、船東、供應商、船級社等利益相關方才能獲得既符合船東需求又滿足檢驗規范的合格產品。傳統的設計過程存在設計與建造銜接不暢、船舶機電液系統設計方案難以驗證、設計模型利用率不高等問題。引入數字孿生技術,在設計階段建立虛擬船舶模型,實現統一開放共享的交流平臺,為解決設計階段現存問題提供了新思路。例如,在法國達索三維體驗平臺基礎上,江南造船公司二次開發融入該廠建造經驗和工藝知識,實現設計與工藝協同,將工藝、幾何、管理等信息融入三維模型,讓設計與制造銜接更緊密[21]。DNVGL 聯合Rolls Royce Marine、SINTEF Ocean 以及挪威科技大學建立開放仿真平臺(Open Simulation Platform)為船舶制造業提供1 套船舶仿真模型接口規范以及開放的協同仿真平臺,顯著降低了船舶機電液子系統集成與仿真驗證難度,從而在設計階段便可靈活、高效的開展控制系統設計與測試驗證[22]。此外,傳統的船舶設計模型僅在設計與制造階段發揮重要價值,船舶服役后,借助數字孿生技術,船舶設計模型將能繼續發揮作用,為船舶航行狀態監測、維修改造提供仿真評估平臺,與此同時船舶設計模型演變成高保真度的船舶航行性能模型,為新造船舶設計提供優化決策依據,提高設計模型的利用率。

5.2 建造階段

船舶建造通常要經歷板與型材加工、分段組裝、船體合攏、舾裝、下水、試航檢驗等流程,船舶建造具有作業面廣、工作量大、工種多、安裝復雜等特點。傳統的船舶建造階段面臨生產過程自動化與智能化程度低、生產要素優化配置弱、造船進度難以實時跟蹤、船舶檢驗偏重船體與機械輕視控制系統等問題。在整個船舶工業將智能化轉型升級作為主攻方向的新形勢下,抓住數字孿生技術,充分利用虛實空間,船舶制造業將迎來新的發展機遇[23]。例如,近年來,南通中遠海運川崎船舶工程有限公司深入推進信息化與工業化“兩化融合”,建設船舶制造智能化車間,形成船舶智能制造新模式,在船舶性能、生產效率和船舶質量方面均取得良好效益[24]。另外建造前,在信息空間可利用虛擬船舶模型提前仿真優化建造工藝及流程;建造中,利用物聯網等感知手段將現場數據實時映射傳回信息空間,并與仿真工藝及流程對比,實時調控生產進度以及生產要素,實現建造過程迭代優化,持續提高企業市場競爭力[25]。此外,伴隨著船舶自主化程度提升,船舶構成將由“船體+機電設備+船員”逐步過渡至“船體+機電設備+智能控制系統”。因此,船舶檢驗面臨重大變革,以DNVGL 為例,積極推進船舶數字孿生技術,借助虛擬船舶模型進行機電液控制子系統以及整船航行系統的仿真、驗證與評估測試[26](如Complex Ship System Modelling Simulation,COSSMOS),為迎接智能船舶時代做好充分準備。

5.3 航行階段

船舶航行過程主要關注航行性能和機電液設備的運行狀況。對于絕大多數營運船舶,航行性能取決于駕駛人員的操船水平;而機電液設備運行狀況則與輪機人員的維修管理水平密切相關。研究表明[27],人為因素對船舶航行安全與運營經濟性產生重要影響。為此,將船舶數字孿生延伸至航行階段,融合船舶航行監測大數據以及虛擬船舶模型仿真數據,基于數據驅動可實現操船優化與視情維修[28]。與此同時,船舶運營孿生數據還將為設計階段完善船舶能效設計指數(EEDI)以及檢驗節能附體的節能效果提供決策依據。例如,芬蘭Eniram 公司以收集船舶及周邊環境的歷史與實時數據為基礎,建立基于統計數據的船舶航行數字孿生體,利用實時數據與預測模型實現情境感知與能效管理,降低船舶燃料消耗與污染排放[29](如動態縱傾/橫傾優化、航線/航速優化)。芬蘭瓦錫蘭公司采用先進的三維建模、傳感及仿真技術建立數字孿生體,實現船用發動機從設計、制造到運行的全程優化與健康管理,顯著提高設備維護管理水平[29]。此外,基于虛實空間實時數據交互以及云端孿生數據的跨空間融合,岸基船舶管理部門可借助虛擬船舶提供的智能服務隨時隨地關注船舶航行狀態、結構健康及設備故障預警等重要信息(如軸系扭振、船體疲勞變形)[18,30–31]。與此同時,船舶管理部門還可在信息空間利用虛擬船舶進行惡劣海況應急航行演練、培訓以及操船優化,為船舶安全與風險評估提供新方式。

5.4 航運管理階段

長期以來,在“規模經濟”思維的主導下,航運業將注意力聚焦于運力、碼頭等重資產上,忽視了作為服務業應當更加注重用戶體驗的根本。在船舶工業向智能化、服務化轉型升級的浪潮下,提升服務體驗成為航運業發展的主要目標。在船舶數字孿生技術支持下,航運產業鏈各個利益相關方的服務水平與用戶體驗將有望顯著提升。例如,馬士基航運在2017 年率先實現集裝箱遠程管理,利用冷藏集裝箱孿生數據向管理部門、港口和供應商提供查詢冷藏集裝箱實時狀態、異常報警等服務,極大地改善了易腐貨物的安全運輸。另外,對于海上交通管理,由于船舶數字孿生體包含實時、完整的船舶航行信息,因此,通過船舶數字孿生方式向業務主管部門提供高質量的數據報告將能顯著提高海上通航及進出港裝卸貨的服務效率。此外,航運是由多方業務主體(如貨主、船東、船代、口岸)共同參與的龐大產業鏈,要實現數字化轉型,可以利用船舶孿生數據提供各業務主體之間的鏈式數字化協同。通過不斷累積的云端孿生數據,挖掘數據價值提供更精準的用戶服務,創建航運新的業務模式。

6 結 語

船舶數字孿生是在新一代信息技術驅動下船舶工業的新模式。在我國船舶工業由大到強的戰略關口,船舶數字孿生對實現制造業與航運業向智能化、服務化轉型升級具有積極的推動作用。面對“智能化、服務化”作為轉型升級所面臨的共同瓶頸問題:船舶物理空間與信息空間的交互與共融,本文提出了船舶數字孿生的概念,闡述了系統組成、運行機制及關鍵技術。在此基礎上,結合行業案例,探討了數字孿生在船舶全生命周期的應用形式與潛在價值。

后續研究將圍繞船舶數字孿生在行業落地應用涉及的關鍵技術、理論方法進行深入研究,為推動船舶工業轉型升級提供新途徑。