研究分析30種中成藥不良反應

任 莉

(江陰市中醫院,江蘇江陰 214499)

近年來,中成藥的運用更加廣泛,使用中成藥時可規避常規中藥湯劑煎煮情況,劑型應用時更加方便,且劑量更為準確,但應用中成藥可能會出現一定不良反應狀況,需加強注意[1-2]。本研究總結了30種中成藥共77份中成藥用藥處方相關不良反應情況,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年6月至2019年6月江陰市中醫院30種中成藥相關不良反應共77份中成藥用藥處方指標詳細分析,中成藥涉及參芪扶正注射液、熱毒寧注射液、生脈注射液、疏血通注射液等。

1.2 方法

調查中成藥相關不良反應具體表現情況(主要包含皮膚以及附件受損、呼吸系統受損、心血管受損、消化系統受損、精神/神經系統受損、肝腎功能系統受損、心率及心律紊亂、交感副交感神經系統受損、用藥部位受損)、涉及劑型情況(主要包含注射劑、顆粒劑、膠囊劑型、外用劑、片劑)、涉及年齡狀況(主要包含10歲及以下、11~20歲、21~30歲、31~40歲、41~50歲、51~60歲、61~70歲、71~80歲、81歲及以上)、出現時間段(主要包含用藥之后5 min之內、用藥之后6~30 min、用藥之后31~60 min、用藥之后1~6 h、用藥之后6~24 h、用藥之后1~3 d、用藥之后4~6 d、用藥之后6 d及以上)。

1.3 統計學方法

采用SPSS 23.0軟件進行統計學分析,計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 中成藥相關不良反應具體表現情況

皮膚以及附件受損占比顯著高于呼吸系統受損占比、心血管受損占比、消化系統受損占比、精神/神經系統受損占比、肝腎功能系統受損占比、心率及心律紊亂占比、交感副交感神經系統受損占比、用藥部位受損占比,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 中成藥相關不良反應具體表現情況[例(%)]

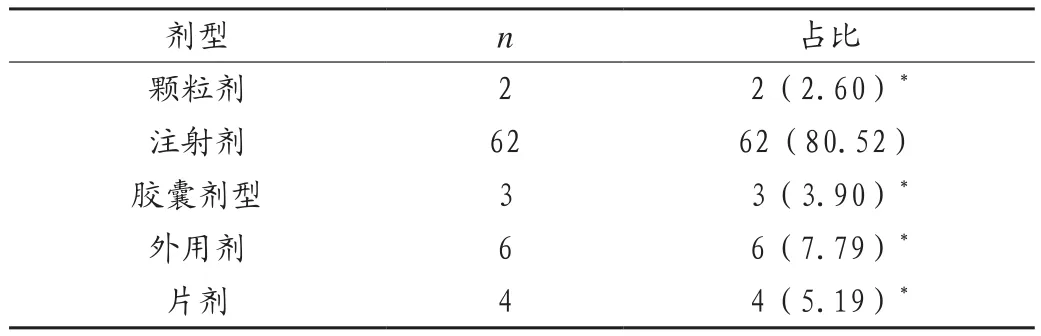

2.2 中成藥相關不良反應涉及劑型情況

注射劑占比高于顆粒劑占比、膠囊劑型占比、外用劑占比、片劑占比,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 中成藥相關不良反應涉及劑型情況[例(%)]

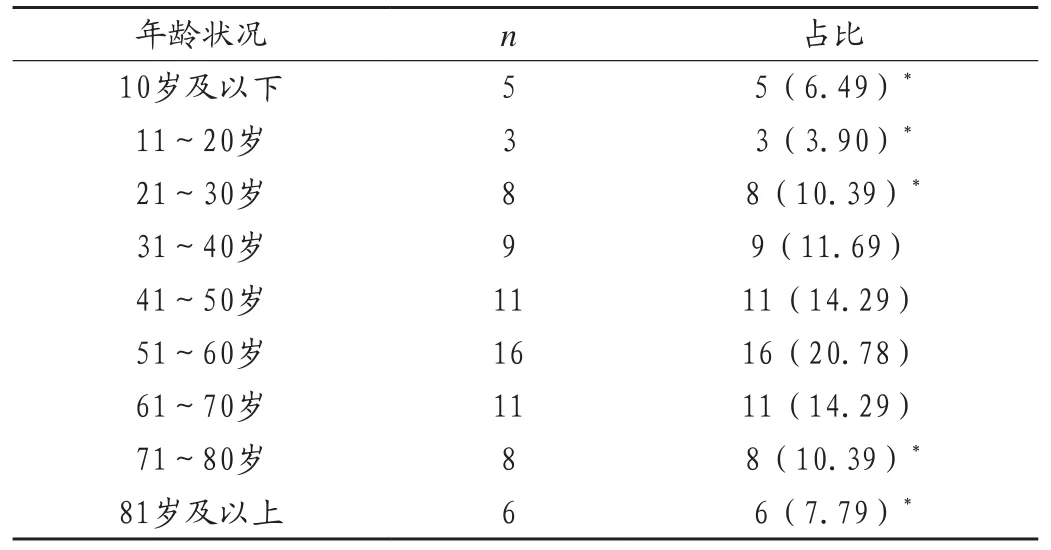

2.3 中成藥相關不良反應涉及年齡狀況

51~ 60歲 占 比、31~ 40歲 占 比、41~ 50歲 占比、61~70歲占比比較差異無統計學意義(P>0.05),51~60歲占比顯著高于10歲及以下占比、11~20歲占比、21~30歲占比、71~80歲占比、81歲及以上占比,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 中成藥相關不良反應涉及年齡狀況[例(%)]

2.4 中成藥相關不良反應出現時間段

用藥之后6~30 min占比、用藥之后5 min之內占比、用藥之后1~3 d占比比較差異無統計學意義(P>0.05),用藥之后6~30 min占比高于用藥之后31~60 min占比、用藥之后1~6 h占比、用藥之后6~24 h占比、用藥之后4~6 d占比、用藥之后6 d及以上占比,,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 中成藥相關不良反應出現時間段[例(%)]

3 討論

中成藥為依據中醫學理論針對中藥材予以對應加工得到的藥物,能夠預防及治療疾病[3-4]。中成藥穩定性比較好,治療效果較優,和西藥對比,中成藥相關不良反應更少一些[5-6]。不過,中成藥應用過程中仍存在一定不良反應狀況,需予以及時干預。

中成藥多為復方制劑,所含中藥成分存在復雜性,一些中藥成分存在抗原物質,中成藥進至機體中易出現一定不良反應現象[7]。在王雅等[8]的對應研究數值樣本資料中,中成藥引發藥物不良反應相關調查數據中,60~74歲使用中成藥治療的老年患者出現藥物不良反應出現概率最大,占0.13%,其中成藥給藥途徑主要是靜脈給藥途徑,占50.94%,中成藥引發藥物不良反應大多出現在應用之后1 h中,占48.42%,中成藥引發藥物不良反應對應癥狀比較常見的是皮膚和附件受損情況,占37.44%,由此可看出,使用中成藥引發藥物不良反應和患者個體性差異存在密切關系,中成藥本身和非合理應用等存在密切關系,需增強中成藥相關藥物不良反應的監測,加強對中成藥生產及應用過程的安全管理,維護使用中成藥患者的安全。蔡坤[9]有關研究報告數據資料中,發生中成藥使用方面相關不良反應的患者中,男性占41.86%,女性占58.14%,女性人數比較多,年齡大于60歲患者比18~60歲患者、小于18歲患者更多一些,在各類型中成藥相關藥物中,以紅花注射液出現不良反應情況較多,占32.56%,靜脈滴注給藥中成藥占90.70%,口服給藥中成藥占6.98%,外用給藥中成藥占2.33%,運用靜脈滴注給藥方法引發中成藥不良反應較為多見。因此,為減少中成藥對應不良反應情況,應參考具體病情狀況、個體差異情況、中成藥相關藥物特征等,合理且科學應用中成藥。該文指標內容顯示出,中成藥相關不良反應以皮膚以及附件受損最為多見,還包含呼吸系統受損、心血管受損、消化系統受損、精神/神經系統受損、肝腎功能系統受損、心率及心律紊亂、交感副交感神經系統受損、用藥部位受損等。該文指標資料中,中成藥相關不良反應涉及劑型以注射劑最為多見,還涵蓋顆粒劑、膠囊劑型、外用劑、片劑等。中成藥注射劑含有揮發油、樹脂等半抗原物質,容易引發不良反應,且若中成藥注射劑用量較大、用時較長、給藥速率較快等也容易增加不良反應。故應用中成藥的時候,應保證如果可以口服,盡量避免注射,如必須應用中藥注射劑治療,需結合患者實際狀況及病情予以合理用藥。本研究結果表明,中成藥相關不良反應涉及年齡多見于51~60歲、41~50歲、61~70歲,隨年齡增加,機體功能衰減,體內代謝中成藥的器官功能衰弱,引發機體對中成藥更加敏感,容易出現不良反應現象。故年齡較高患者應用中成藥治療的時候需加強監測,及時干預。本研究數據結果中,中成藥相關不良反應多見于用藥之后6~30 min,引發不良發應的中成藥劑型主要是注射劑,機體對其吸收速率比較快,發生中成藥相關不良反應的時間較早。故應用中成藥治療的時候需密切觀察癥狀表現,特別是用藥之后30 min內加強監測,盡早予以對癥干預。

綜上所述,中成藥相關不良反應較多,主要是皮膚以及附件受損,注射劑較為常見,涉及年齡常分布于41~70歲,不良反應常見于用藥之后6~30 min,臨床應用時需予以重視。