關于城市邊緣地區綠化項目與生態環境的關系的研究

黃一帆 田玉熙

(山東師范大學附屬中學,山東 濟南 250000)

不同于城市綠化高度重視生態效益(生態效益即人們在生產活動中使生物系統對人類的生活條件,生活環境,生產活動產生的有利影響),滿足人們對于綠化和城市潔凈程度的同時需求的特點,由于城市邊緣地區有著自然與城市交匯的特點,考慮到人與自然和諧共生的要求,我們認為,在現有的自然狀態下,最大化未開發地區的生物多樣性與生態系統穩定性,保護現存原生物種,并在此基礎上獲得一定的生態效益,是城市邊緣地區綠化的目標。

一、調查區域概述

本次調查的野峪頂周邊地區主要包括了人工側柏林,次生針葉闊葉混交林,稀樹灌草叢以及人造景觀森林四種植被類型。根據物種多樣性豐富度以及均勻度的兩個維度做出考量,結果顯示區域總體呈現較高的物種豐富度以及較低的物種均勻度,說明此區域存在“城市綠地植物多樣性豐度低、景觀單調”以及“復雜的植物多樣性配置違背了樹種正常生長規律”的問題。

二、對于研究地區不同植被類型的記錄和評價

(一)側柏純林

側柏純林是在以瘠薄,松散的黃土為標志的丘陵地區一次性大量種植的側柏(Platycladus orientalis)形成的植被類型。側柏純林作為低投入的植被類型,占據了本次研究范圍的大部分面積。側柏純林具有生物量高,耐受性強,森林資源價值高,養分利用率高的優點,并因此被廣泛應用于治理坡地的水土流失。側柏純林的生物分布十分均勻,但是植被結構過于單一,只有側柏一種喬木以及少數幾種底部植物(見表1),并且幾乎沒有動物行動的痕跡(見表2)。由此得出側柏純林的生態學特征是低豐富度與高均勻度。作為一個建國后才被大規模種植的物種,側柏在濟南缺少互利共生的,能夠提供天然保護的物種,易受病蟲害。同時,同種同樹齡的側柏林有著較大的火災隱患,即使樹林密度并不十分大,由于樹木的高度相對一致,山火將有較快的傳播速度,考慮到濟南春季較為干燥,風大且多的特征以及下層植被,尤其是干草叢的易燃性,高度近似的樹林無疑提高了側柏純林生態系統受火災破壞的隱患。側柏純林表層覆蓋著0.5cm左右厚度的腐殖質,0-15cm深度的土壤主要由較為肥沃的壤土構成,但15cm以下就多為巖石或者巖石風化形成的風化土。側柏的根系很好的阻止了土壤流失,但是孔隙較大的壤土使得側柏純林水分流失的問題較為嚴重。

(二)人造景觀森林

人造景觀森林多存在于小區附近,作為觀景區域供游人休閑。人造景觀森林完全靠人工進行生態的維護(如防蟲害,水循環)。人造景觀森林成塊狀布局,即將同種植物安排在同一區域內而不是使多種植物混交生長。這種植被布局完全依據人的審美而忽視了生態系統的完整性和多樣性,從而造成了植物種類過多,但是類型過于單一(只有低矮喬木與灌木交錯分布),分布不均勻,缺乏植被垂直分層,底部草本植物數量與種類均不足(見表1)的缺點。人造景觀森林的生態學特征是豐富度極高但是均勻度極低,不符合自然界生態的特點,在生態系統恢復力穩定性(一個生態系統恢復到被破壞之前的能力)上升的同時,生態系統的抵抗力穩定性會因此大幅度下降,這種為了方便快速形成景觀,提高成本效率的做法一方面很大程度上提高了綠化工作的效率,但在另一方面影響了該區域的生態多樣性和穩定性。同時,樹種的高度復雜性導致其無法為動物提供棲息的場所。調查中還在人造景觀森林發現了數量較多的菊科入侵植物,存在生態平衡被破壞的隱患。人造景觀森林的土壤主要為后期人工添加的黏質土,此類土壤保水性強透氣性差,只適合人為栽種的景觀樹以及少數幾種草本植物的生長而排擠了其他植物。綜上所述,人造景觀森林雖然方便了市民,增加了森林覆蓋面積,但也造成了一定的生態問題。

(三)半自然針葉闊葉混交林

半自然針葉闊葉混交林是另一種存在于居民區附近的植被類型,該類植被經受過一定的人工塑造,但是在改造的過程中并沒有完全移除本地植物,并且在改造后沒有進行過多的人為干預。其生物分布的豐富度與均勻度均較高,且有較多種類的原生小型脊椎動物分布(見表2),說明其生態系統十分穩定,符合自然生態的規律。此種綠化方式既在較大程度上保護了原生物種,也順利地進行了綠化工作。在不過多影響原生物種的前提下,這種做法對于生態系統穩定性影響較少。另外,半自然針葉闊葉混交林的土壤類型主要是粘壤土,水土保持力較好。此類植被兼具美觀和對生物多樣性的保護,值得加以提倡。

(四)灌草叢

灌草叢為本次調查地區的原生植被類型,該類植被未曾或者很少受到過人為干擾,植物類型以草本植物和稀疏的灌木叢為主,罕有喬木(見表1),并且有大量的原生節肢動物分布(見表2)。灌草叢下方主要為30cm左右深度的砂壤土,透氣性和疏水性較強的沙壤土。此類區域雖缺乏美觀,但生物多樣性的豐富度以及均勻度均較高,為了保護本地原生物種(尤其是動物)的棲息地,應在大規模人工綠化的過程中加以適當的保留。

表1.四種植被類型不同生態位上的主要植物

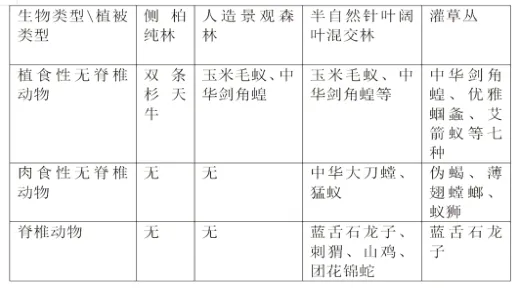

表2.四種植被類型不同生態位上的主要動物(不包括鳥類)

表3.四種土壤類型的對比

表4.四種植被類型的綜合對比

三、城市綠化對于本地生態的影響

(一)縮小本地物種種群數量與分布范圍

由于許多本地動植物無法在綠化后的植被中獲得合適的生長環境,大量被從灌草叢轉化為側柏純林及人造景觀森林的區域都一定程度上的失去了本地原生生物的分布。只在灌草叢中有較多發現的10種動物與2種植物均在綠化后的側柏純林及人造景觀森林中絕跡。

(二)改變本地生物分布特點

城市綠化對物種棲息地的影響也間接影響到了當地的物種分布。以本次調查中發現的艾箭蟻(Cataglyphis aenes)以及玉米毛蟻(Lasius alienus)為例,艾箭蟻在表面干旱的沙壤土中筑巢,而玉米毛蟻傾向于在濕潤的黏質土中筑巢,城市綠化引進了大量的黏質土,使得原本分布廣泛的艾箭蟻被限制在灌草叢中,而原本只在道路兩側綠化帶存在的玉米毛蟻種群規模迅速擴大。此外,城市綠化引入的大量開花植物吸引了蜜蜂與蜂農,顯著增加了熊蜂屬(Bombus)和蜜蜂總科(Apoidea)的分布范圍。

(三)引進外來物種

截止到2011年,“山東省植物區系已達到2119種,外來植物827種,占總數的39.03%,已對城市植物多樣性構成危害的有30種,存在潛在危險的有11種。”大規模人工綠化必然會導致有意無意的外來物種引進。而當外來物種對當地的生態以及人的人身和財產安全產生了不利影響時,此物種就成為了入侵物種。曼陀羅(Datura stramonium),黃頂菊(Flaveria bidentis),銀膠菊(Parthenium hysterophoru)等入侵物種均在本次考察的地區中有所發現。入侵物種會通過擠占原生物種生態位,捕食原生物種等方式對原生物種的生存造成威脅,從而威脅到當地生態系統的穩定性。有的物種不會對人造成值得注意的影響,因而人們不會過多的關注它,但是這些入侵物種對于被擠占了生態位的物種來說卻是切實的威脅。“世界瀕危物種名錄中,大約有35%—46%植物瀕危的原因是外來生物入侵。” 但是與此同時值得注意的一點是,適當的引進外來物種可以增強當地生態系統的穩定性。比如在本來生態結構相對單一的研究地區適當引入幾種生存能力相對較強,能夠為當地原生物種提供一定棲息條件的樹種。如半自然針葉闊葉混交林中引進的多種闊葉樹為刺猬,野雞等由于人工采石失去了原生生境的原生生物提供了適宜的生活環境。

四、結語

本文首創地關注了土壤、植被類型、動物分布、原生生態等各個要素的整體性,調查了多種生態系統,分析了以濟南野峪頂周邊地區為代表的城市邊緣地區綠化項目對生態的影響,并對城市邊緣地區綠化與原生物種的保護提出參考意見。

在進行綠化建設的過程中,一味的以人的一定美觀需求為轉移,過多關注成本效率而忽視自然生態系統的發展規律,不關注人與自然的和諧相處是不可行的。我們一方面看到綠化工作對灌草叢植被類型的成功改造,看到半自然針葉闊葉混交林達到一定程度上適當引入不同物種的成功做法,也同時看到以灌草叢植被類型為棲息地的一些原生生物的危險處境,我們認為應當提倡形式類似半自然針葉闊葉混交林的,能夠將引進生物與原生生物和諧地融合的綠化形式;土壤瘠薄的丘陵地區使用側柏純林以保護水土;修復裸露山體;同時適當保護原生灌草叢以保留原生物種生境。這樣最終能夠達到在保護原生物種,最大化引進物種所提供的生態效益的同時完成美化任務的目的。這種更為合理的綠化能夠改善生態狀況,提升土壤質量,調節水循環,修復、保護破碎山體水土,最終達到保護生態并且節省后期維護經費的目的。同時,合理的綠化本文的建議同時可以推及有著溫帶季風氣候的,土壤類型以壤土為主的華東華北地區城市的周邊地區。