三百六十行之估衣行

周繼厚

過去販賣舊衣服的行業稱“估衣行”,是民間流行俗語“三百六十行”中的行當之一。早在宋代市面上已有估衣攤叫賣,明代則有估衣店、估衣鋪出現,其貨源為當鋪到期不贖的衣物及收購的舊衣服。當然,也有剛做好還沒穿的衣服被送到估衣行,俗稱“下剪子為估衣”。

估衣行的經營方式很特殊,以吆喝做宣傳。清代崔旭在《估衣街竹枝詞》中說:“衣裳顛倒半非新,摯領提襟唱賣頻。夏葛冬裝隨意買,不知初制是何人。”“估衣街上古衣多,高喝衫裙值幾何。檐外外人一回首,不從里坐也來拖。”其生動地描繪了傳統估衣行業的經營場面。晚清民國時期,全國各大城市都形或了專門賣估衣的街區,從留下來的一些影像上可以看到當時這個行業的興盛。

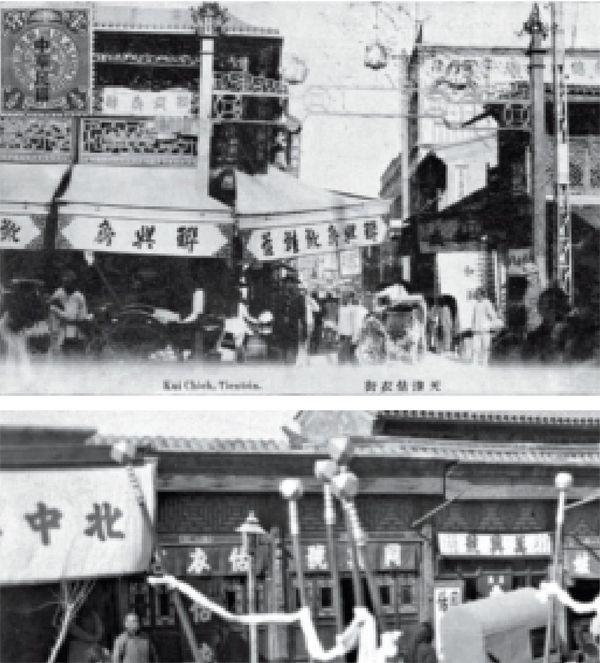

北京估衣行原來大部分集中在天橋一帶,其中有門面的商號就有幾十家,后來逐漸轉移到全市的主要街道,如前門、西單、東四、鼓樓以及各個廟會上,在民國后期又集中到了東單。舊時的北京城,大小街道甚至胡同里都有當鋪。贖當有一定的期限,過期不贖的東西叫“死當”,這類當品以服裝為多,當鋪有權將其處理。這時,常常要請估衣行議價收購,這是估衣行商品的主要來源,形成了一條長期固定的供貨渠道。在經濟還不發達的時代,從當時社會人們的消費水平看,估衣行確實是一項調劑民間日用生計,并且有利可圖的商業活動。

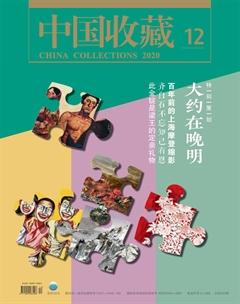

1民國初年天津估衣街明信片,貼蟠龍半分加蓋中華民國戳郵票。

2民國時期北京前門外東珠市口的估衣行

那時國內另一大重要城市天津有句老話:“先有估衣街,后有天津衛。”估衣街為天津商業之根,也是天津大胡同商業中心的發祥地,古稱“馬頭東街”,已有600多年歷史。元代時,這條街因只有估衣鋪,因而得名。傳統相聲《賣估衣》中的吆喝聲“這布真不賴,禁鋪又禁蓋,禁拉又禁拽,禁蹬又禁踹……”是現代人對估衣街最初的印象。清光緒年間,除了估衣鋪外,綢緞、棉布、皮貨、瓷器各業商店也發展起來,特別是在上世紀30年代初期達到鼎盛,這里成為華北地區日用小商品的集散地。一些老字號如謙祥益、瑞蚨祥、瑞生祥、元隆、老胡開文、老茂生等都集中在這條街上,攤販遍地皆是,十分繁華。

在“十里洋場”上海有個詞叫“衣商業”,指以舊衣服買賣為主的估衣業,并兼營新衣銷售的服裝銷售業。就其內部結構而言,包含了提莊、衣莊兩部分,營業方面也可分批發、門市兩大種類。其中提莊主要負責收購典當行業中的期滿未贖的衣服進而售于衣莊,扮演著批發商的角色,在一定程度上也充當了衣商業與典當業的中間媒介;衣莊則主要為售賣舊衣服的門店。此外,衣莊除其主營事項外,兼制新衣銷售也是其一項重要內容。上世紀三四十年代的上海衣商業在總體上呈現出多業交織的特點,它是在原始估衣業的基礎上,加之典當業和成衣業,并最終由這三者結合而成。

1927年4月,上海估衣業還成立了最早的勞工組織——“上海市估衣業職工會”,會址選定在南市舊倉街恒德里10號。其自成立之日便一直致力于提高職員生活質量,不僅針對職工的底薪、攤厘、月規等工資待遇問題多次同資方公會協商往來,而且也有自辦組織幫扶職工的情況。

在山東濟寧,當時稱買估衣為查估衣。“查”這個字一種情況是說有的人想把自己在當鋪當死的衣物找回來,但是當鋪有規矩,只能去各個估衣店或估衣攤去查找,不一定在哪個攤子上能找到。另外,有的人一時需要什么樣的衣服,可以按照標準到估衣店或估衣攤去查找,沒準也能找到合適的,一個“查”字賦予其特殊的行業色彩。

3民國末期天津估衣街

4上世紀40年代上海和豐估衣商店

5上世紀30年代后期山東濟寧城里蓮亭門口的估衣一條街