青藏高原兩次局地性大霧天氣分析

次仁拉姆 德慶 旦增冉珍 旦增倫珠

關鍵詞青藏高原;局地大霧;水汽條件;地面要素

能見度是反應大氣透明度的一個指標,大霧是影響能見度的主要天氣現象。根據中國氣象局《地面氣象觀測規范》規定:霧是指大量微小的水滴懸浮于空中,水平能見度小于1.0km的天氣現象。最常見的大霧有輻射霧和平流霧,我國大陸發生的霧主要為輻射霧,由于夜間地面輻射冷卻使空氣達到飽和而形成的,多出現于晴朗、微風、近地面水汽比較充沛的夜間或早晨。大霧是一種比較常見氣象災害,對交通、航運和環境等都有嚴重的影響。林建等從35年的趨勢來看,主要是在青藏高原大部、云南、四川、重慶、西北地區東部、黃淮及華北大部、東北南部霧日呈減少趨勢,但近年來隨著西藏高速公路和機場的迅速發展,大霧的影響越來越突出。因此,了解大霧的氣候特點、找出預報著眼點對于防止因大霧引起的災害有重大的意義。

1天氣實況

2018年12月21日夜間至23日(以下簡稱為過程I)早上,山南貢嘎機場出現了大霧天氣。此次大霧天氣從21日02:00開始,貢嘎站的能見度從21日01:00的14 km降至03:00的0km,05:00開始能見度逐漸上升,從23:00開始能見度又一次下降至9 km以下:22日02:00~07:00能見度均小于0.5 km,出現大霧天氣,12:00開始能見度逐漸上升,22:00開始能見度降低;23日07:00能見度為0.9 km,08:00開始能見度達到29km,霧消散。

2019年4月10日(以下簡稱為過程II)06:00,那曲市色尼區出現了大霧天氣。那曲市色尼區04:00之前能見度在15km以上,從05:00開始能見度下降,06:00達到谷值,為0.4km,出現大霧天氣:07:00能見度上升至4km,但08:00能見度再次下降至0.7km,霧維持至11:00消散,能見度為17km。

2環流形勢分析

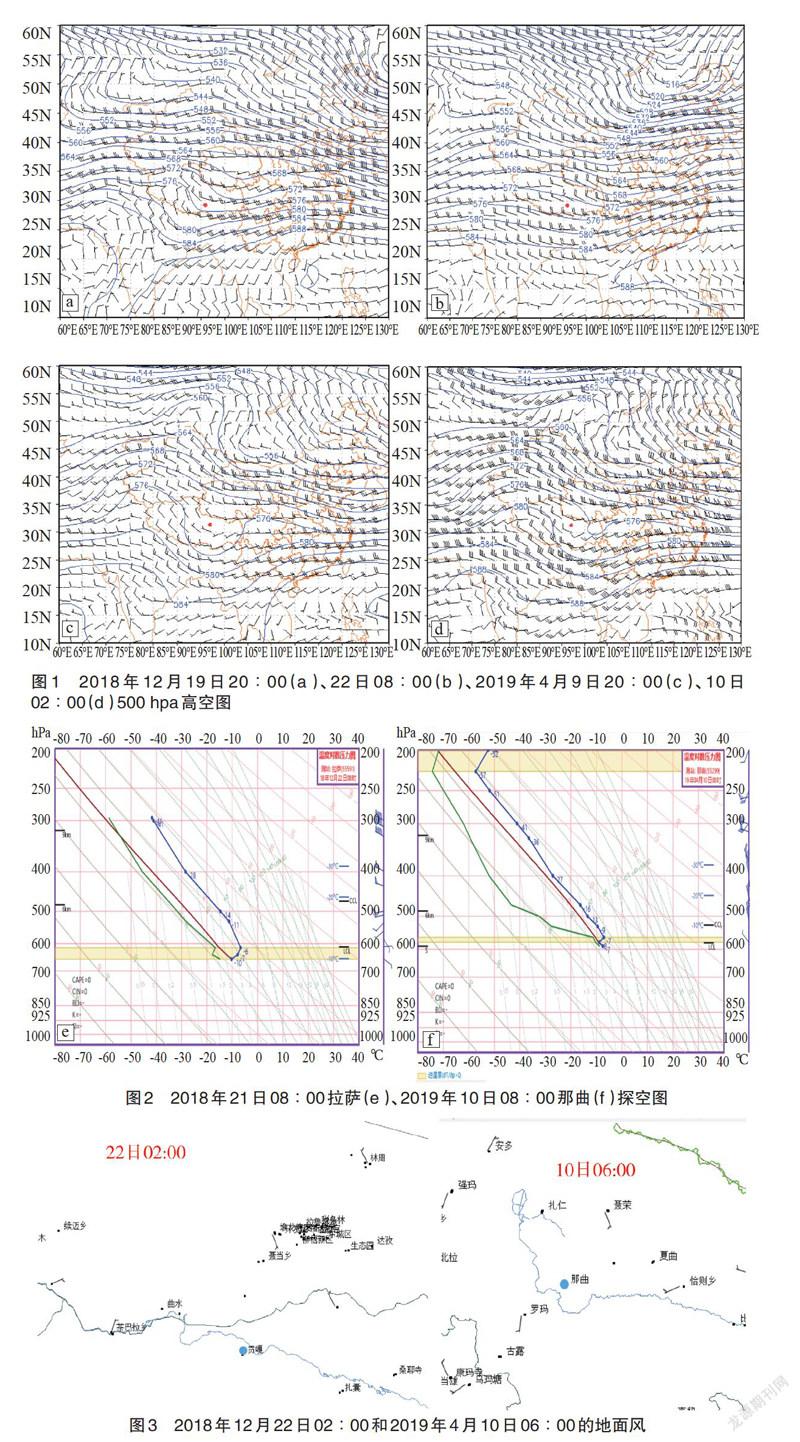

兩次大霧天氣出現的整個過程,中高緯均為兩槽一脊型,過程I的脊區位于巴爾喀什湖底部到高原中東部一帶,過程II的脊區位于哈薩克斯坦地區。2018年12月19日08:00,短波槽位于那曲中東部至拉薩一帶,貢嘎位于槽前西南氣流控制區,副熱帶高壓偏東。19日20:00,隨著副熱帶高壓的東退,短波槽東移南壓,整個高原受一個弱脊的控制直到22日08:00。2019年4月9日20:00,副熱帶高壓位置偏西,副高西脊點位于65°E附近,那曲地區受短波槽控制,10日02:00,高原上的短波槽東移,那曲中西部受脊區控制(圖1)。

兩次過程在大霧出現之前受500hpa西南氣流影響,利于南部水汽向高原輸送,之后受脊區控制,中高空的這種環流形勢有利于夜間天空轉晴,易形成輻射降溫,是出現輻射大霧天氣的重要天氣背景。

3大氣層結特征分析

低空逆溫的維持和充足的水汽是大霧形成、發展的重要條件。逆溫結構(上暖下冷、“暖干蓋”)使得大氣處于穩定狀態,有利于水汽在低層聚集,從而促進低云發展增厚、云底下降,云底在海拔較高的地方地接形成地面大霧。隨著逆溫層的減弱消失,穩定層受到破壞,云底抬升,地面大霧隨之減弱消散。

霧主要出現在近地面層,主要與低空層結結構密切相關,通過選取離貢嘎最近的拉薩站探空(貢嘎無探空站)和那曲站探空代表兩地上空大氣層結情況,兩次過程在霧出現之前低層都沒有逆溫存在,且低層濕度都很小,當霧發生時,拉薩和那曲低層均有逆溫存在,逆溫頂分別在610hPa和560 hPa(圖2)。

4地面氣象要素分析

在地面三線圖上出現大霧期間地面溫度露點差小于3℃,地面水汽達到了飽和狀態,而從地面風速可以看出,大霧期間地面均為靜風,在大氣濕度條件較好的情況下,微風或靜風有利于霧的發生(圖3)。

5水汽條件分析

水汽條件是能否形成霧的核心條件。兩地大霧天氣過程出現在前期降水天氣發生以后,主要是低層水汽在近地面處于飽和狀態而凝結、地表水汽蒸發、大氣層結穩定以及近地面風速較弱等條件的共同影響下形成的大霧。2018年12月18日07:00~19日02:00受短波槽影響,貢嘎出現了17.5mm降水天氣;2019年4月7日02:00-8日03:00受高原低渦東移影響,那曲市大部地方出現了2.2mm降雪天氣,且兩站都留有不同程度的積雪。由于兩站都氣溫較低,積雪融化較慢,截至大霧天氣出現前才得以完全融化,水汽蒸發明顯,因而形成了潮濕地面,同時,西南氣流為兩地大霧天氣的產生提供了豐富的水汽條件。

6結論

(1)兩地大霧天氣出現時環流形勢的共同點為:先槽前受西南氣流影響,后受弱脊控制,利于夜間天空轉晴,已形成輻射降溫。

(2)兩地大霧天氣的產生主要是因為前期降水及積雪融化、近地面層水汽飽和、大氣層結穩定以逆溫層形成等方面共同影響造成的。

(3)兩地大霧期間地面均為靜風。