桂西北少數民族體育行為文化解析

王 標 杜 芳 孫慶彬 潘蘭芳 王曉晨 周家金

1桂林航天工業學院體育部,廣西 桂林 541004;

2玉林師范學院體育健康學院,廣西 玉林 537000

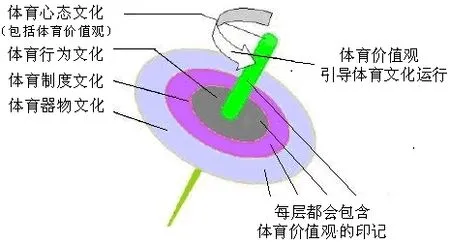

根據美國文化人類學家在其著作《文化變遷的理論》中提出:“文化是一個包括內核與若干外緣的不定型整體,大致可以分為物態文化層、制度文化層、心態文化層和行為文化層。”[1]桂西北少數民族體育文化也包含著4個文化層,本研究根據這一理論,基于壯、侗、苗、瑤等少數民族體育項目,僅對桂西北壯、侗、苗、瑤等少數民族體育行為文化層進行解析。桂西北少數民族體育行為是桂西北少數民族體育價值觀的外顯,[2]體育價值觀引導著桂西北少數民族體育行為文化的運作。

圖1 體育價值觀引導體育行為文化運作

在桂西北少數民族體育實踐中反映出的核心體育價值觀有:狩獵體育價值觀、生產勞動體育價值觀、民間信仰體育價值觀、保家衛國體育價值觀等。但隨著桂西北少數民族的發展,也昭示著新的體育價值觀的不斷涌現,如經濟體育價值觀、教育體育價值觀、競技體育價值觀、政治體育價值觀等。在桂西北少數民族體育現象中還捕捉到,一項體育行為有可能表現出多種體育價值觀,但是,其中一種體育價值觀是核心,制約著其他體育價值觀,這就是核心體育價值觀。在不同體育價值觀的引導下,桂西北少數民族體育行為大體上可以分為:民間信仰類體育行為、保家衛國類體育行為、采集狩獵、生產勞動與農耕文化類體育行為以及現代體育行為。并且,按不同體育行為類型,從體育行為文化基因的行為主體、行為條件、行為內容、行為特征、行為風格5個方面,[3]解析了桂西北少數民族不同體育價值觀下的體育行為文化。

1 桂西北少數民族民間信仰體育價值觀下的體育行為

民間信仰是桂西北少數民族體育文化的一部分,具有獨特的意義。在桂西北少數民族許多體育活動中,民間信仰都起到關鍵性的作用,是其內在動力。“如果把民間信仰與民間崇拜的內容都去掉,傳統文化將所剩無幾”。[4]民間信仰為桂西北少數民族部分體育行為的運作提供精神動力,往往以圖騰信仰、動物崇拜、神靈崇拜、信念等民間信仰元素形式存在。如果去掉民間信仰成分,桂西北少數民族體育行為文化的精神就被抽掉,余下的體育行為文化也就成為空殼。在桂西北少數民族民間信仰已成為一種價值觀,引導著這類體育行為的運行,成為這些體育行為的精神動力,這類體育項目從行為主體、行為條件、行為內容、行為特征、行為風格等,也反映著桂西北少數民族的民間信仰價值觀。桂西北少數民族民間信仰類體育行為文化的行為主體,主要有村落體育頭人與村級體育骨干以及各個宗族體育骨干組成,并以一定的族緣、血緣、地緣關系為依托,用體育的方式進行情感表達;行為條件包括自然條件和社會條件,自然條件主要指地理環境和季節等,桂西北少數民族民間信仰類體育活動多在秋收以后進行,目的是避開農忙季節。社會條件又包括宏觀社會條件(政治、經濟、文化等)與微觀社會條件(個體的地位、性別、收入、情感等),這些因素對體育行為文化起到調節器作用。體育行為內容有的模仿動物行為,有的具有西方巫術行為,更有一些是儀式行為等,如天鵝縣六排水鎮壯族螞拐舞源于螞拐崇拜、融水縣桿洞鄉苗族的拉鼓內涵是祭祀祭祖、古陳村瑤族的黃泥鼓舞則是盤王崇拜以及苗寨的蘆笙踩堂過程中蘆笙柱上雕刻的盤龍與牛角就是圖騰崇拜等。[5]行為特征粗獷拙樸節奏感不強,行為風格簡樸古老。

2 桂西北少數民族保家衛國體育價值觀下的體育行為

保家衛國在桂西北少數民族已經根深蒂固,已經成為他們的價值觀,最具有代表性的是黑泥潭拉者村的“演武活動”。拉者村主要是壯族居住為主的村落,被稱為布依壯族,村落還雜居著苗、水、布依族等少數民族。演武活動是在國家與社會挖掘、整理、保護非物質文化遺產政策下,從2008年開始第一屆壯族三月三民俗演武節,前身是土司制度下,為了保家衛國進行土兵的練兵與征兵活動。土兵既是土司官的私人武裝力量,又是國家武裝力量的組成部分,除守疆土,還要維護當地土司官的土地、財產與統治,同時,在一定程度上,替代當時中央政權行使國家權利的職責。[6]土司官利用演武活動征兵,分給他們土地讓其耕種成家立業,既是農也是兵,從土兵身份特征上就有保家衛國的責任。在宋代土兵要“鎮守邊疆、修職貢、供征調”。[7]當時土兵除了擔負保家衛國重任外,還要保護、爭奪生存資源參與土司之間的仇殺以及鎮壓部落內部的反抗勢力,為了滿足頻繁的軍事行動對土兵數量與質量需求,在當時土司制度下形成了,以保家衛國為主要價值觀的,以練兵與征兵為目的的演武活動。

從2008每年壯族三月三演武活動的行為主體主要是莫氏土司后人主持下,以黃氏哨兵后人為主,召集南丹其他12哨兵的莫、黃、郁、陸、盧、黎等6大姓氏的哨兵與土兵后人,在黑龍寨演武堂兵馬場進行演武活動;行為內容有俍兵雙刀、板凳拳、山歌拳、斗牛斗、立馬跤、斗牛獅、舞金牛鐺、打辣椒球等,還有土兵比武、射箭、角力、戰法等的實戰項目;行為特征與行為風格英勇彪悍、刀不離身、鬢插弩箭,忙時務農,戰時為兵一呼百應,攻無不克。[6]行為條件,一是傳統時期土司制度下的保家衛國價值觀;二是現代的國家非物質文化遺產保護傳承政策與地方文化旅游品牌開發等。每年演武活動都有幾萬人觀看,已經成為當地少數民族體育文化品牌。類似的立足于保家衛國價值觀的體育行為,還有桂西北少數民族山區的壯族傳統體育——壯拳,由于生存環境為山地森林等,形成了“沉穩樸實、粗獷剛烈、機動靈活、實用有效、多短打少跳躍”的行為特征與風格。[8]在桂西北少數民族保家衛國類體育行為多指傳統體育項目,以兵器或徒手的自創、實用、實戰、至傷、至死為主要不同拳種。

3 桂西北少數民族慶豐收價值觀下的體育行為

桂西北少數民族以水稻為主要食物,以玉米、油菜、紅薯等為輔助食物,有時采集果實補充糖,打獵補充肉食蛋白質。傳統的生產方式是稻作牛耕,以青蛙捉蟲為主要除蟲方式。在刀耕火種、靠天吃飯的傳統社會,生產勞動與農耕文化中的,青蛙、耕牛、扁擔、舂米以及舂米的臼壯族語言叫谷榔等。在桂西北少數民族勞動人民的智慧下,演變成了當地的少數民族體育項目,從這些體育項目的體育行為反映出了生產勞動、慶豐收、稻作文化等,農耕文化的行為基因。扁擔則是桂西北少數民族山區主要的擔運工具,方便輕巧、實用有效,也是桂西北少數民族農民身份的標志,農忙時無論男女幾乎每個人,人手一把扁擔。最后,舂米則是桂西北少數民族最喜悅、歡快的生產勞動行為文化了。

桂西北少數民族采集狩獵、生產勞動與農耕文化孕育著豐富的體育行為文化,這類體育行為文化,也是桂西北少數民族最基本的體育行為文化,主要以慶豐收價值觀為引導。如東蘭縣、南丹縣、馬山縣、都安縣等壯族地區在曬谷場進行的打扁擔。打扁擔與天等縣的打榔舞行為主體幾乎都是女性,要兩個人以上為最佳,并且要雙數;打扁擔與打榔舞的行為條件是秋收后或者豐收時,現在只要節慶基本是少不了的民族體育文化活動;行為內容,打扁擔也叫扁擔舞,以前是壯族人們用杵敲擊臼中的稻谷,使稻谷去皮成米的動作。慢慢發展成用扁擔代替杵,用板凳代替臼,進行模擬從種稻到舂米的農事活動過程,也伴有歌聲,現在也加入舞蹈動作。寧明縣的經礱舞、平果縣的打礱舞、德保縣的舂米舞以及天等縣的打榔舞等,都是傳統時期舂米行為文化基因演變而來,包括耙田、插秧、戽水、收割、打谷、舂米等壯族族群生產勞動的行為文化基因。行為特征優美自然,節奏強烈有力,聲響清脆高亢;行為風格歡快熱鬧、幸福激揚。而打榔舞就顯得行為歡快有力、節奏穩重、古樸典雅,聲音與鼓相似。桂西北少數民族慶豐收價值觀下的體育行為文化,展演了農民從播種到舂米的農事活動,從播下希望到渴望豐收的訴求。

還有南丹縣、天峨縣壯族的舞春牛,又被壯族稱為“春牛戲、春牛舞”,南丹與天峨地區壯族群的慶豐收活動,主要在春節期間舉行。春牛是用竹片編織成,牛頭與牛角要用白紙糊上,畫上眼睛,牛身是用布制成。可以一個人舞也可以兩個人舞。行為內容是模擬牛出欄、吃草、撓癢、鳴叫、趕牛虻、拉犁耕種,還有套牛、犁田、耙田、播種、挑秧苗、開田水、塞水田以及割谷、挑谷、舂米等,反映了壯族群眾用春牛進行生產勞動的情景。[9]舞春牛行為特征展現農民勞動繁忙與挑谷舂米喜悅的情景,行為風格剛勁有力、敦厚樸實、歡快喜悅。在舞春牛的過程中,都充滿了慶豐收、盼豐收的價值觀,雖然有一定的牛崇拜價值觀念,但是,以慶豐收為中心。整個舞春牛過程既傳承著套牛、耕田、種地、播種、舂米等的農耕文化行為基因,還傳授著農事安排、深耕細作、養牛愛牛等農耕文化知識與技術。而采集狩獵在桂西北少數民族也是重要的生存本領,最具有代表性的是瑤族的2米長鳥沖(鳥槍)。在南丹縣瑤族鄉每個男性都有一把自己的鳥沖,也是國家規定的唯一合法帶槍的少數民族。鳥沖主要用于打鳥,也可以用于打獵或驅趕獵物。豐收時常常在瑤年節有許多瑤族兄弟比槍法以顯現自己的打獵本領,希望能夠得到姑娘的愛,“如果與我結婚不僅有米吃保證還有肉吃,我的打獵本領強”。比賽以最先擊中目標者為勝利,獎勵品就是自己的獵物。南丹瑤族群眾常常在慶豐收用打獵來補充肉食蛋白質等。在桂西北少數民族慶豐收價值觀下的體育行為文化,反映了桂西北少數民族的農耕文化、稻作文化、采集狩獵文化以及生產勞動情景,同時,這類體育行為文化基因傳承著桂西北少數民族農耕文化知識與技術。