哪些悖論一下就吸引了你

李松蔚

總有人期待可以擁有一套萬能理論指導人生,可惜生活不是考試,很多時候矛盾和悖論才是常態,比如:

1.要接納自己。

我就是不能接納自己,那我要不要接納我“不能接納自己”

的這個部分?

2.不要別人說什么你就聽什么,要有自己的主見。

你不聽我的?那你就是沒主見?我一說你就聽了?那你還是沒主見啊。

3.我要你發自內心地愛我。

你愛我,是因為我要你愛我,那就不是發自內心地愛我。該悖論還有很多變體,比如,我要你自覺學習。我要你學習,但我又不要你因為我要你學習才學習。

4.放松,不要對抗。

你不放松,你看,你在對抗。

你在放松,你看,你在對抗你的不放松。

5.一直在變。

你還是老樣子,一直變來變去的。從絕對意義上來說,“改變自己”其實也是一個悖論。

6.請無視我。

心理學中有一個著名的白熊實驗:“想什么都可以,就是別想一頭白色的熊。”然后被試者紛紛想到了白色的熊。背后的原理就是這個悖論。在生活中也有很多變體,比如,什么都不要想,自然就能睡著。什么都不要想,什么都不要想,什么都不要想……

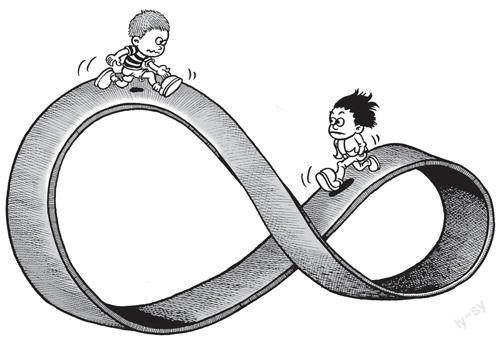

生活中的悖論時常會給我們帶來困擾,讓一個人進退兩難,百口莫辯,甚至陷入“里外不是人”的窘境。但是換一個角度,它也可以用到心理治療當中,形成“你聽我的也是在變好,不聽我的也是在變好”的效果,這種獨特的干預方法叫作悖論干預,非常有趣。

經常聽到有人在呼吁“包容”,因為他們太熱愛、太支持包容了,以至于他們和那些“不包容”的人勢不兩立。“你們憑什么不包容?”于是就產生了一個悖論:我們包容所有人,但不包容你們這種人。

我們要接納自己的局限,聽起來很有愛,但我就是做不到接納自己怎么辦?我能不能就做一個“不接納自己”的人?“不能!你怎么能不接納自己?那樣多別扭!”這又是一個悖論:你應該接納百分之百的自己,所以不要接納“不接納自己”的部分。

包容VS不包容,接納VS不接納,在邏輯層次上,彼此是包含關系,而非對立關系。陰在陽之內,不在陽之對。要做到真正意義上的“包容”,就意味著:“包容”是一種要包容的心態,“不包容”也是一種要包容的心態。所以真正包容的人,不會容不得別人的不包容。

克里特人說:所有的克里特人都說謊。它不只是一種抽象的概念游戲,在生活中,在心理現象中,廣泛存在。比如,一個高度焦慮,并且被焦慮所困擾的人,一直在嘗試用各種辦法讓自己“放松”。他的悖論在于:他努力追求放松的同時,也就等于他在“緊張”,在抗拒自己的“不放松”。失眠的人,努力讓自己心如止水,結果更加心亂如麻。

認知病理學研究指出:“對焦慮的焦慮”“對擔心的擔心”,才是焦慮障礙的核心認知。單純的“擔心”,只是情緒而已,只有“對擔心的擔心”,才讓這種情緒無限遞歸。一個焦慮的人真正放松下來,他就允許了自己的焦慮,他從一個焦慮的人,成長為一個焦慮的人(從不允許自己焦慮的焦慮,到焦慮獲得允許)。他還焦慮著,但其實已經放松了。

生活中有很多成長,看上去并沒有變化——放松的意思,就是不放松也可以。有主見的意思,就是聽別人的也可以。接納的意思,就是不接納也可以。包容的意思,就是不包容也可以。

(張秋偉摘自《ONE·一個》,魏克圖)