我國兩院院士區域分布存在馬太效應嗎?

文/唐家龍(天津工業大學)

一、 我國院士制度和兩院院士簡況

我國的院士和院士制度均為舶來品,院士的英文是Member of Academy 或Fellowof Academy。中國最早的院士產生于1948 年[1],是中國知識分子學習西方“賽先生”的重要成果。1948 年3 月底,中國的第一批院士正式“誕生”。和目前的院士制度有所區別的是,那時的院士不僅僅包括科學技術領域的頂尖人才,如華羅庚、陳省身、吳大猷、竺可楨等,還包括人文和社會科學領域的頂尖人才,如金岳霖、馮友蘭、胡適、陳寅恪、馬寅初等。

1949 年,伴隨著新中國的誕生,中國科學院成立。但對于原中央研究院的院士,中國科學院成立時并沒有得到承認[2]。后來,決定采用學部委員制作為向院士制度的過渡階段。1955 年,建立學部委員制,國務院批準了233 位學部委員人選(其中172 名自然科學類委員)。1957年,增選了18 位。文化大革命之后,1980 年,各學部再次增選了283 位(后期除名1 位)。1991 年,增選了210 位(后期除名1 位)。因此,在1993 年中國科學院學部委員改稱中國科學院院士之前,我國共累計產生學部委員742 名。

1993 年,國務院第十一次常務會議決定中國科學院學部委員改稱中國科學院院士后,原中國科學院學部委員轉為院士。1977 年,中國社會科學院成立,原中國科學院哲學社會科學部轉到中國社會科學院的學部委員均未能變更為院士。1993年11 月中國科學院增選了59 名中國科學院院士,是學部委員制改為院士制后增選的第一批中國科學院院士。截至1993 年底,共有中國科學院院士545 人。隨著對外開放進程的加速,1994 年,中國科學院修訂了院章程,將“對中國科學技術事業做出重要貢獻,在國際上具有很高學術地位的外國籍學者、專家”納入選舉范疇,同年選舉產生了首批14名中國科學院外籍院士。1994 年中國工程院成立,同年選舉產生了96名中國工程院院士。隨后,制度化的院士遴選啟動,中國科學院逢奇數年每兩年進行一次,每次增選按規定不超過60 人,近兩年有所突破,但均在60 人左右的范圍。中國工程院在1994—1997 年連續5 年增選后,改為與中國科學院一樣每兩年增選一次的方式,前期增選極無規律性,每年增選數量波動較大,近幾屆增選時則保持在50~80 名的額度。自此,我國的院士制度邁向較為規范化的歷程。

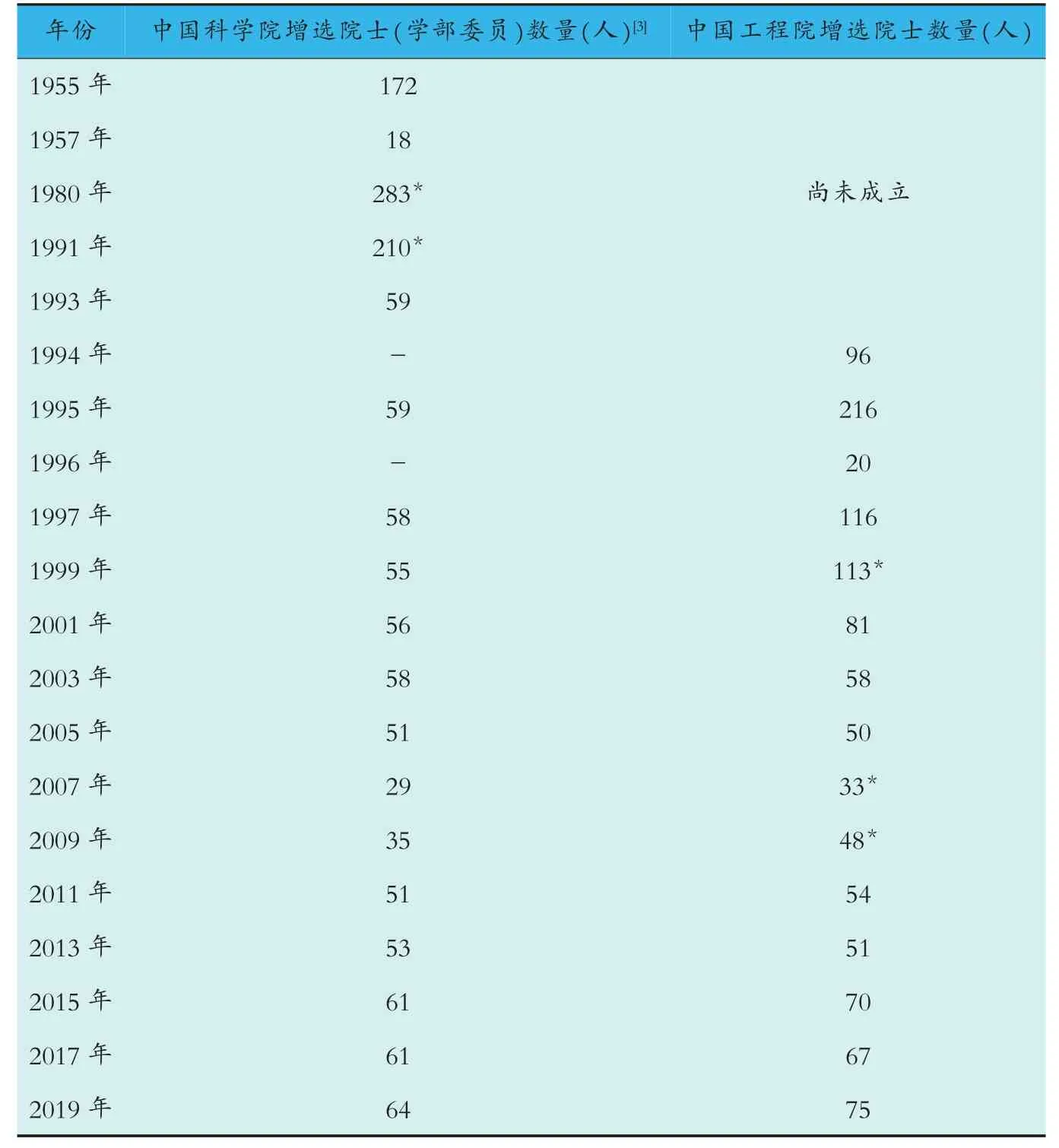

1993—2019 年期間,中國科學院開展了14 輪增選,中國工程院開展了15 輪增選,院士數量大幅增加,如表1 所示。中國科學院院士數量在1993 年底545 人的基礎上,新增了691 人;中國工程院院士更是從無到有,增加了1148 位(其中有一部分院士人選來自原中國科學院院士),累計數量幾乎與中國科學院持平。從2020 年9 月18 日的兩院官網查詢數據顯示,剔除已故院士,科學院現有院士818 人,工程院現有院士908 人,其中當選中國科學院院士后跨院當選中國工程院院士目前有30 人。因此,中國工程院院士現有院士數量已經超過了中國科學院。

表1 中國科學院和中國工程院歷年增選院士(學部委員)數量

二、兩院院士省際分布情況

1.兩院院士出生地和工作地的空間分布

國內目前可見的關于院士在省際間分布不均衡的文獻不多。較早的一篇文獻是吳殿廷等人關于兩院院士工作地、出生地的分析[4]。該研究分析的對象包括了1955—2005年當選的1027 位院士(1993 年以前為學部委員)和1994—2005 年增選的702 位院士。這項研究很重要的一個貢獻是獲取并分析了院士(或學部委員)出生地所屬省份的信息。

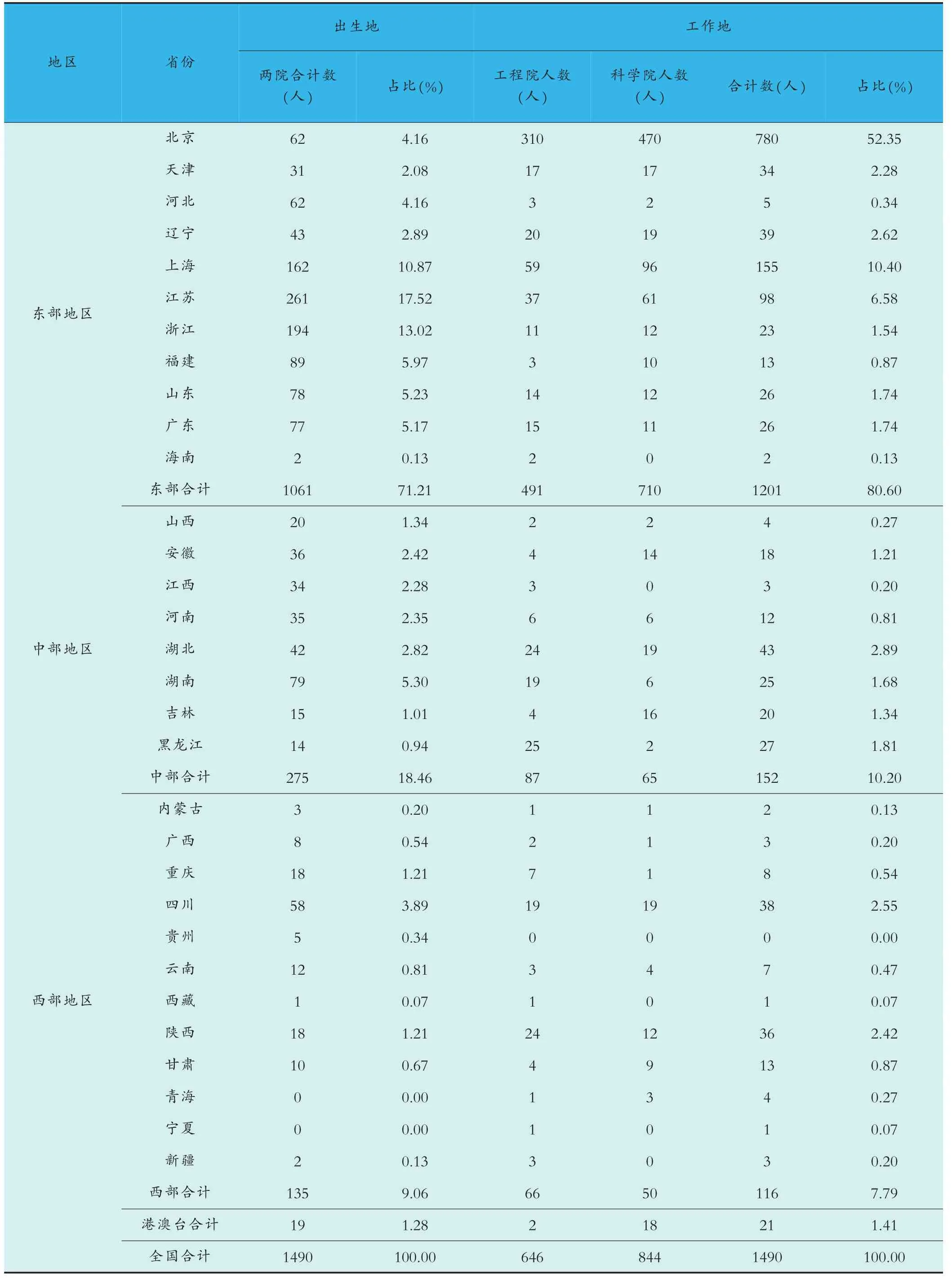

總體來看,院士的出生地主要集中在東南沿海及京津冀地區。卜曉勇認為這是馬太效應以相加的優勢累積形成的結果[5]。如表2 所示,院士的出生地分布相當集中,按31個單元計算,每個省份平均貢獻50位院士,但只有11 個省份貢獻數量在50 位以上,按降序依次為:江蘇、浙江、上海、福建、湖南、山東、廣東、河北、北京、四川。前三位省份院士數分別占在統1490 名院士的17.52%、13.02%、10.87%,共計占比41.41%。但工作地則主要集中在北京(780 人),其次是上海(155 人)、江蘇(98 人),三地占比分別達到52.35%、10.40%、6.58%。

北京成為院士集聚首位度最高的城市。北京的院士數量是各個省份平均擁有院士數量的15 倍以上,是出生在北京的院士數量的12 倍以上。這說明北京作為首都,又是科教資源和高新技術發展的重要陣地,具有極強的人才吸引力,從全國各地吸引了大量的院士人才匯集。

對東中西部(港澳臺單列)院士數量的匯總分析發現,院士出生地位于東部地區的占到了71.21%,中部地區占18.46%,西部地區占9.06%;工作地位于東部地區的占到了80.60%,中部地區占10.20%,西部地區占7.79%。由此可見,從三大區域劃分角度看,院士工作地的集中度遠勝于出生地的集中度[4]。這說明,雖然頂尖人才的孕育成長可能具有一定的集中性,但頂尖人才在實際的生產生活活動中具有地理空間上的集聚性。這與我國經濟發展的總體格局和科教資源、產業能力的發展格局具有高度相關性,充分反映了經濟、科技和人才之間的內在關聯性。

2.兩院院士空間分布的洛倫茲曲線

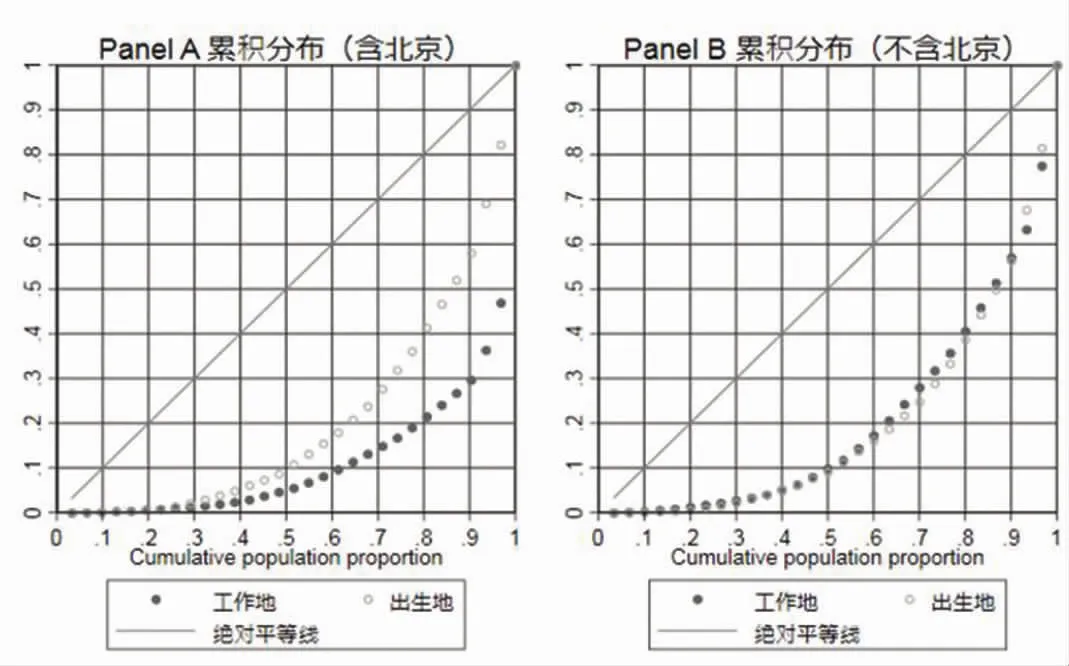

針對前述歷史數據,本文引入洛倫茲曲線來描述院士在省際間的

分布的不均衡性。在邊長為1×1 的正方形區域,橫軸代表省份,縱軸代表按省份累計的院士數量占總體的百分比,數量占比越低的越靠近原點,所有省份累計占比為100%,即坐標點(1,1)。洛倫茲曲線與絕對平等線之間包圍的面積占直角三角形的面積之比就是眾所熟知的基尼系數。洛倫茲曲線包圍的面積越小,不平等程度越小,基尼系數越小;洛倫茲曲線包圍的面積越大,不平等程度越大,基尼系數越大。絕對平等時,洛倫茲曲線與絕對平等線重合,基尼系數為0。當某一省份擁有所有的院士時,分布絕對不平等。

表2 中國科學院和中國工程院院士的出生地和工作地的空間分布(1955—2005 年)

首先,考察將北京包含在內的院士空間分布的洛倫茲曲線,如圖1 Panel A 所示。可以看到,院士出生地和工作地的洛倫茲曲線距離絕對平等線都比較遠,但后者較前者更加地遠離絕對平等線,這意味著院士的工作地分布相對于出生地分布更加不平等。按省份計算的院士出生地分布的基尼系數為0.589,而院士工作地分布的基尼系數達到了0.766。

如果將北京排除在工作地和出生地分析之外,如圖1 Panel B 所示,院士工作地和出生地的洛倫茲曲線近乎重合,按出生地計算的基尼系數基本與全樣本(含北京)時一致,但按工作地計算的基尼系數則下降到0.601。再次表明,北京對北京市外出生的院士人才具有巨大的集聚力,導致全國院士工作地的分布不平等度提升了15.5%。

3.基于工程院院士候選人數據的進一步分析

筆者獲得了中國工程院2017年院士有效候選人的籍貫數據,手工收集整理了工作單位所在省份數據。盡管只有當世代居住地與出生地一致時,籍貫與出生地才是一致的[6],但二者具有較強的相關性。參考胡兆量等人的觀點[7],研究認為,由于改革開放前期人口的流動性較低,可以合理地推測院士候選人大多在原籍接受初等和中等教育,使用籍貫作為出生地具有一定的合理性。因此,可以從院士候選人的籍貫省份和工作省份角度再來考察一下院士省際分布情況。

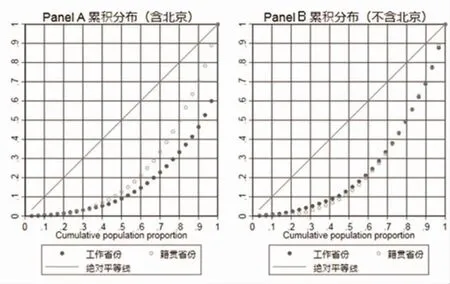

參照前面分析,區分了院士候選人包括北京和不包括北京的情況。研究發現,2017 年中國工程院院士候選人在籍貫地和工作地的省際分布模式,以洛倫茲曲線為參考,與前述結論基本一致,但在曲線的凹凸度上有所差異。如圖2 Panel A,當樣本中包含北京時,籍貫地代表的院士來源分布曲線較工作地代表的現狀分布曲線更加靠近絕對平等線。圖2 Panel B 中,籍貫地和工作地院士分布曲線近乎重合。基尼系數的測度發現,含北京樣本時,院士籍貫地分布的基尼系數為0.506,工作地分布系數為0.650;不含北京樣本時,籍貫地分布系數為0.507,工作地分布系數為0.488。對比1955—2005 年間的院士分布相關基尼系數,可以發現,無論是否包含北京樣本,候選人的出生地或籍貫地基尼系數下降了8%左右,工作地基尼系數下降了11%左右。

圖1 院士出生地和工作地空間分布的洛倫茲曲線

圖2 2017 年中國工程院候選人工作省份和籍貫省份分布的洛倫茲曲線

因此,可以得出兩個相對謹慎的結論:一是從候選人角度看,頂尖人才的來源(籍貫地)分布更加均等化了,這是解放后國內各省市教育發展的重要成果;二是北京對候選人才來源地分布的影響不大,但對工作地院士候選人的分布影響較大,直接將基尼系數從0.488 提升到了0.650。這事實上意味著,相對于2005 年之前而言,院士分布的馬太效應并沒有加劇,反而由于更多省份涌現出院士候選人參選,可能減緩了這種馬太效應。

但這一結論的使用必須謹慎,因為這是候選人屬地曲線分布的結果,而不是實際當選為院士后的結果。將一年的數據用于做洛倫茲曲線和基尼系數分析存在較大的偶然性,用單獨年份的數據來考察雖然能夠反映出一些問題,但由于院士遴選規模的限制,其結果難免有失偏頗。

4.2000 年以來增選院士工作地分布的變化

各省市院士分布的差異和不均衡性不是一天形成的。如果我們將這種差異分解到各個年份每個省市增選的結果,這種不均衡性會更加直觀。陳仕偉對中國科學院增選院士的工作地分布做了分析。他發現2001—2009 年間中國科學院兩年一度共5 次的增選中,當選院士主要來源于16 個省份,貴州、西藏、重慶、青海、寧夏、內蒙古、新疆、海南、廣西和江西等10 個省級行政區沒有一人被增選為中國科學院院士,院士增選的馬太效應已經顯現[8]。

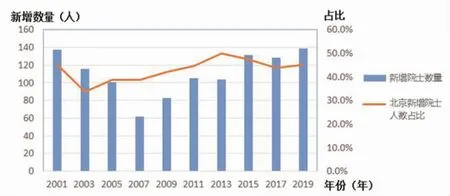

如圖3 所示,中國科學院和中國工程院每年增選院士數量約為60~140 人,2001 年增選137 人后,增選數逐年下降,到2007 年降到最低的62 人,然后整體呈上升趨勢,到2019 年時共增選139 人。可以看到,院士增選數量的年度波動極大。北京每年當選院士的比例在35%~50%,占有巨大的優勢。

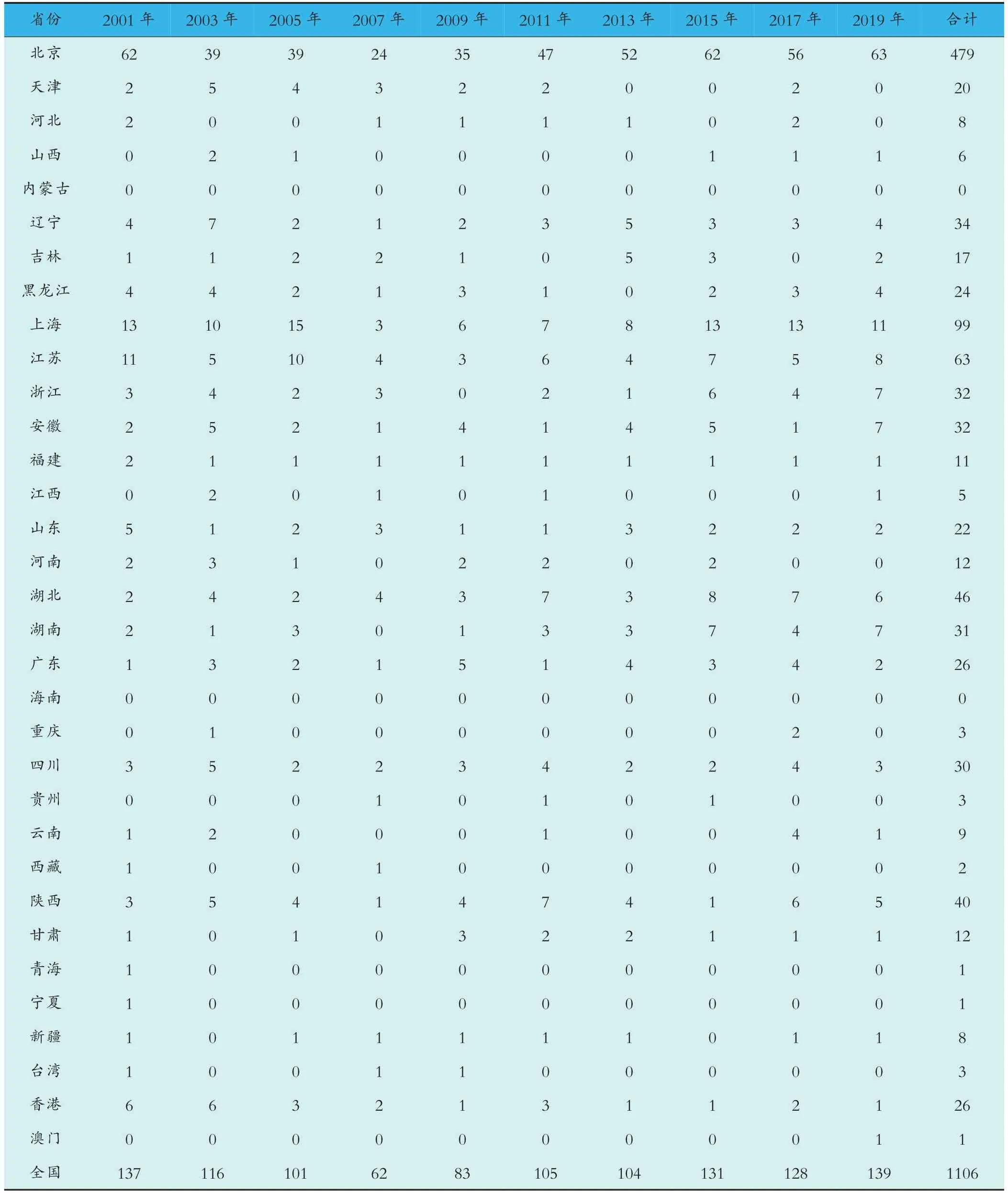

進入新世紀以來,中國科學院和中國工程院分別進行了10 輪增選,共計遴選出兩院院士1106 名。筆者對2001—2019 年間進行的10次增選當選代表和候選數據進行了初步整理。根據披露的增選信息中的工作單位,通過手工查詢形成了2001—2019 年間當選的兩院院士的工作地所在的省份表,如表3 所示。

圖3 2001—2019 年中國科學院和中國工程院院士新增數量變化及北京新增人數占比

更具體地,將每年各個省份當選的院士數量展開,可以觀察到明顯的省份差異。全國33 個省市區,在過去20 年,0 人當選的省份:內蒙古、海南;1 人當選的省份:青海、寧夏、澳門;2 人當選的省份:西藏;3人當選的省份:重慶、貴州、臺灣;5人當選的省份:江西。對于任一年度,最多有26 個省份有人當選,最少時只有18 個省份有人選入圍。這一結果,相對于北京動輒幾十位院士的入選數量,懸殊巨大。

表3 2001—2019 年中國科學院和中國工程院當選院士工作地分布 單位:人

三、 兩院院士區域分布的馬太效應

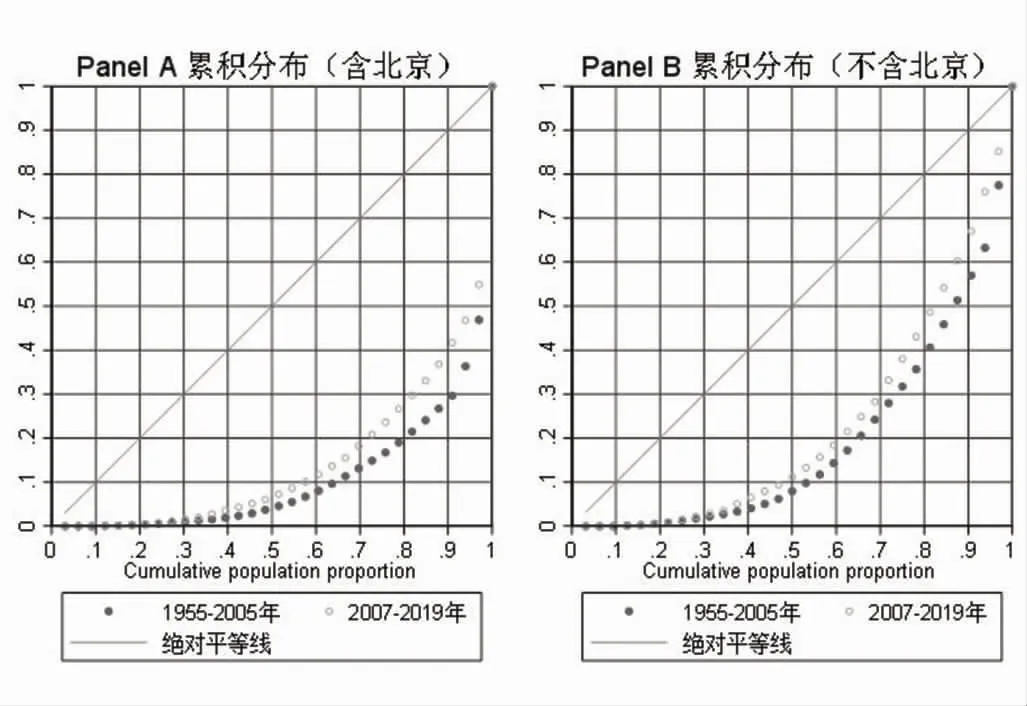

限于時間、精力和數據可得性,研究沒有搜集整理院士出生地或籍貫數據,在這里僅對當選院士的工作地分布進行分析。同前,引入洛倫茲曲線和基尼系數來刻畫院士當選情況的省際分布不均衡情況。利用可得數據,對比研究了1955—2005年期間和2007—2019 年期間的院士的區域分布情況,來考察院士區域分布是否存在馬太效應。

首先,對包含北京(院士)數據在內的情況進行了分析。如圖4 所示,1955—2005 年期間,院士工作地的累積分布曲線比2007—2019 年的累積分布曲線更加外凸,意味著1955—2005 年相對于2007—2019年院士分布更加不均衡,即院士分布的不均衡性隨著時間推移在下降,區域分布的馬太效應在減弱。從具體數值看,1955—2005 年間的院士分布基尼系數為0.7804,而2007—2019 年間的院士分布基尼系數為0.7100,說明院士分布的區域不均衡性減弱。

其次,考察不包含在北京工作的院士的分布情況。洛倫茲曲線形態與包含北京時基本一致,但無論是1955—2005 年的累積分布曲線還是2007—2019 年的累積分布曲線,都更加接近于絕對平均線,但1955—2005 年的曲線仍然更加外凸。從具體數值看,不包含北京樣本情況下,1955—2005 年間的院士分布基尼系數為0.6150,而2007—2019 年間的院士分布基尼系數為0.5437,仍然表明院士分布的區域不均衡性下降了。

圖4 2006 年前后當選院士的工作省份分布對比

同時,研究發現,北京對院士區域分布的不均衡性具有重要的影響。北京因素導致1955—2005 年期間的基尼系數上升了0.1654,2007—2019年期間上升了0.1563。

此外,研究還發現,確實存在著較為嚴重的院士人才分布的不均衡現象,但分布不均衡的馬太效應似乎在近些年并沒有得到加強。

因此,如果參考收入基尼系數的標準,基尼系數在0.35 以下是可以接受的,超過0.4 就太高了[9],那么我國院士人才的區域分布是極度不均衡的,北京對人才的高吸引力更是加劇了這種區域人才的不均衡性。當然,對人才的分布采用收入基尼系數標準可能并不完全合理。

但是必須承認,人才向北京、上海等一線城市集聚具有內在的合理性。已有文獻表明,吸引人才主要基于經濟因素和社會公共服務因素,其中經濟水平、產業結構、科技氛圍會顯著提高人才吸引力[10]。因此,既要看到院士人才分布的不均衡性,也要考察背后的原因。北京擁有中國科學院、清華大學、北京大學等全國最優質的高校院所資源,上海擁有多家中科院研究所和復旦大學、同濟大學、上海交通大學等一流院校,同時這些區域的經濟總量、財政科技投入、國際化程度都遠遠超過了同儕城市,這些因素推動了高端人才的局部集中。

四、 關于加強院士人才研究的思考

一些文獻指出院士區域分布存在著人才極化或馬太效應的現象,認為一個地區的院士數量增加會引致這個地區出現更多的院士[8]。我們發現,盡管存在著院士區域分布極其不均衡的現象,但近年來的院士增選結果表明,這種馬太效應有所減緩。這意味著各個地區和各個領域的科學家、工程師通過自身的努力,理論上和事實上都可以成為國內有重要作用的科技領軍人才。

當前,從區域層面應當更多激勵人才面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,體現自身特色和不可替代性,在國內做出重要貢獻,在國際占據重要地位。從制度層面需要更多地轉向對院士制度公平性、合理性的關注,尤其是院士遴選程序、標準和規范的研究。從個體層面需要更多地轉向對院士候選人的成長歷程、對經濟和社會、科技發展的貢獻的研究,挖掘他們成長的故事,為更多更好地培養優秀人才提供參考和借鑒。