白內障術后應用表皮生長因子聯合羥糖甘滴眼液的效果及對患者TGF-β1、TAC的影響

張麗,孫文靜

1.陜西省友誼醫院眼科,陜西 西安 710068;2.西安鳳城醫院眼科,陜西 西安 710016

白內障是40歲以上群體常見眼部疾患,且隨年齡增長患病率呈升高趨勢[1]。目前臨床尚無白內障特異性治療手段,早期通過藥物治療可減慢進展,而成熟期需手術治療,雖能迅速恢復晶狀體生理特性,但手術一定程度上會損傷角膜神經反射通路及角膜上皮,術后角膜穩定性降低易誘發酸澀、眼干、視覺疲勞等不適癥狀,嚴重者會造成眼表組織異常,影響手術效果[2]。當前白內障術后臨床主要采取重組人表皮生長因子滴眼液、羥糖甘滴眼液緩解不適癥狀,促進術后恢復,但受個體差異性影響部分患者效果欠佳,兩者聯合應用效果如何,卻鮮見報道[3]。此外,已有研究表明,白內障發病、發展不僅與免疫異常、代謝紊亂有關,還與局部微炎癥狀態、氧化應激等病理生理狀態有關[4]。基于此,本研究將EGF 聯合羥糖苷滴眼液應用于白內障術后患者,旨在從視覺質量、氧化應激、局部微炎癥狀態等方面探討應用效果,現將結果報道如下:

1 資料與方法

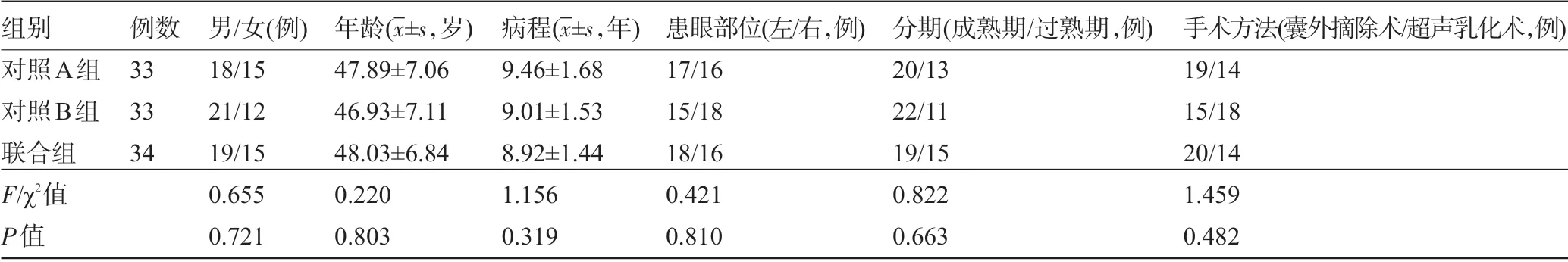

1.1 一般資料 回顧性分析2010 年12 月至2017 年12 月陜西省友誼醫院收治的100 例(100 只眼)白內障術后患者的臨床資料,以表皮生長因子治療的33 例(33 只眼)作為對照A 組,以羥糖甘滴眼液治療的33例(33只眼)作為對照B組,以表皮生長因子+羥糖甘滴眼液治療的34例(34只眼)作為聯合組。納入標準:符合白內障診斷標準[5];常規保守治療無效,均行白內障術;單眼患病;治療依從性良好。排除標準:伴其他重要器官功能異常;先天性無淚腺或無淚癥患者;合并眼瞼閉合不全或眼瞼內翻等疾病者;本研究藥物過敏者。三組患者的性別、年齡、病程、患眼部位、分期、手術方法等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

1.2 治療方法 所有患者均根據病情及患者意愿行白內障囊外摘除術或白內障超聲乳化術。聯合組術后予以表皮生長因子(桂林華諾威基因藥業有限公司,國藥準字S20020016)+羥糖甘滴眼液(Alcon Laboratories,Inc,批準文號H20140264)治療:表皮生長因子、羥糖甘滴眼液間隔30 min 交替滴眼,均兩滴/次,6 次/d。對照A 組術后予以表皮生長因子治療,對照B 組術后予以羥糖甘滴眼液治療,用法用量同聯合組。均連續用藥4周觀察效果。

表1 三組患者的一般資料比較

1.3 觀察指標與檢測方法 (1)三組治療前后以波前像差儀(美國威視VISX 公司WaveScan Wave-Front)測視覺質量[角膜散光、最佳矯正視力(BCVA)、全眼總高階像差(HOA)]。(2)三組治療前后以德國Oculus 眼表綜合分析儀測淚膜功能[淚膜破裂時間(BUT)、基礎淚液分泌試驗(SIT)、角膜熒光素染色(FL)]。(3)比較三組治療前后淚液及房水轉化生長因子-β1(TGF-β1)、總抗氧化能力(TAC)水平。檢測方法:以真空管取淚液及房水標本采用上海滬鼎生物科技有限公司酶聯免疫試劑盒測TGF-β1水平;采用上海羽朵生物科技有限公司TAC 比色法試劑盒測TAC 水平。(4)三組治療前后以眼表疾病指數量表(OSDI)評估病情程度,包括異物感、干澀、畏光、灼燒感、視疲勞、視物模糊等方面,共100 分,得分越高反映病情越嚴重;以國家眼科學會視功能問卷(NEI-VFQ25)評估視功能,包括總體視力、總體健康、眼痛等12 個維度,25 個問題,滿分100 分,得分越高反映視功能越好。(5)統計三組干澀感加重、刺激感加重、異物感加重等不良反應發生率。

1.4 統計學方法 應用SPSS22.0 統計軟件分析數據。計數資料比較采用χ2檢驗,計量資料符合正態分布,以均數±標準差(±±s)表示,多組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD-t 檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

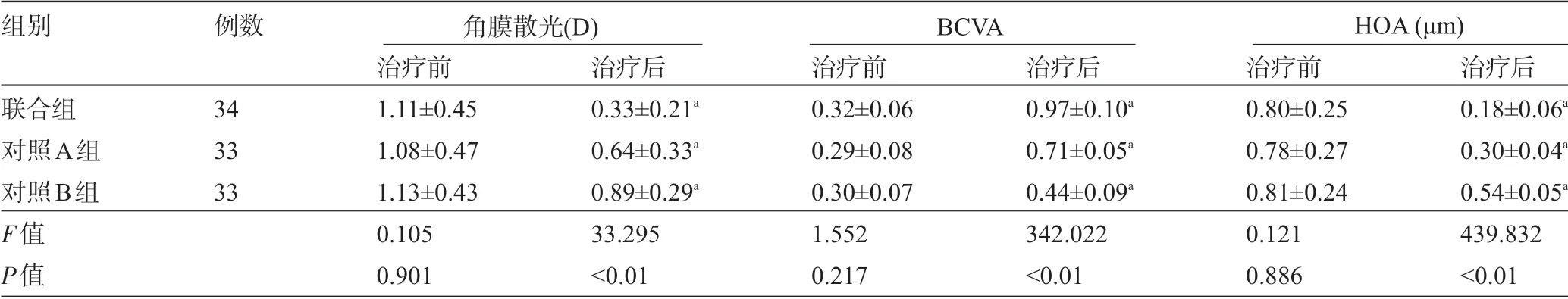

2.1 三組患者治療前后的視覺質量比較 治療前三組患者的視覺質量比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,聯合組患者的角膜散光、HOA明顯低于對照A組、對照B組,BCVA明顯高于對照A組、對照B組,且對照A組的角膜散光、HOA明顯低于對照B組,BCVA 明顯高于對照B 組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

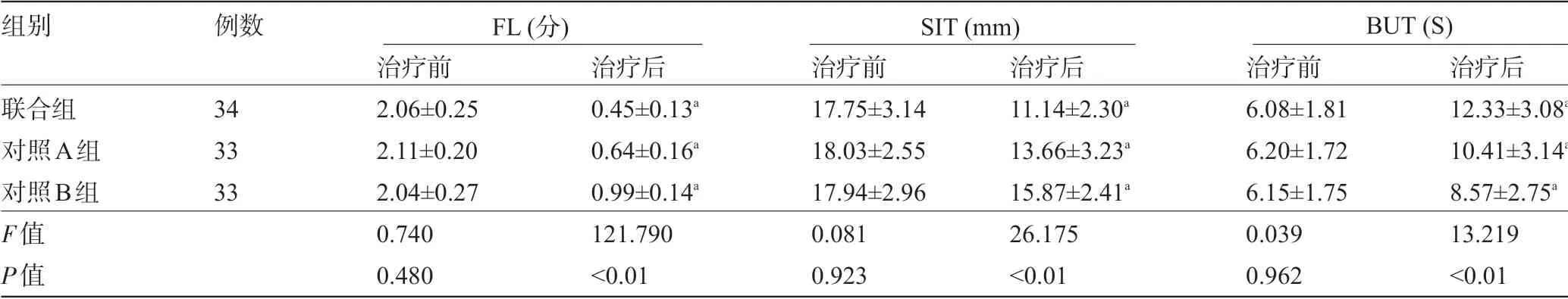

2.2 三組患者治療前后的淚膜功能比較 治療前三組患者的淚膜功能比較差異無統計學意義(P>0.05),治療后,聯合組患者的FL評分、SIT明顯低于對照A組、對照B組,BUT明顯高于對照A組、對照B組,且對照A組的FL評分、SIT明顯低于對照B組,BUT明顯高于對照B組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

表2 三組患者治療前后的視覺質量比較(±±s)

表2 三組患者治療前后的視覺質量比較(±±s)

注:與同組治療前比較,aP<0.05。

組別聯合組對照A組對照B組F值P值例數34 33 33治療前1.11±0.45 1.08±0.47 1.13±0.43 0.105 0.901治療后0.33±0.21a 0.64±0.33a 0.89±0.29a 33.295<0.01治療前0.32±0.06 0.29±0.08 0.30±0.07 1.552 0.217治療后0.97±0.10a 0.71±0.05a 0.44±0.09a 342.022<0.01治療前0.80±0.25 0.78±0.27 0.81±0.24 0.121 0.886治療后0.18±0.06a 0.30±0.04a 0.54±0.05a 439.832<0.01角膜散光(D) BCVA HOA (μm)

表3 三組患者治療前后的淚膜功能比較(±±s)

表3 三組患者治療前后的淚膜功能比較(±±s)

注:與同組治療前比較,aP<0.05。

組別聯合組對照A組對照B組F值P值例數34 33 33治療前2.06±0.25 2.11±0.20 2.04±0.27 0.740 0.480治療后0.45±0.13a 0.64±0.16a 0.99±0.14a 121.790<0.01治療前17.75±3.14 18.03±2.55 17.94±2.96 0.081 0.923治療后11.14±2.30a 13.66±3.23a 15.87±2.41a 26.175<0.01治療前6.08±1.81 6.20±1.72 6.15±1.75 0.039 0.962治療后12.33±3.08a 10.41±3.14a 8.57±2.75a 13.219<0.01 FL (分) SIT (mm) BUT (S)

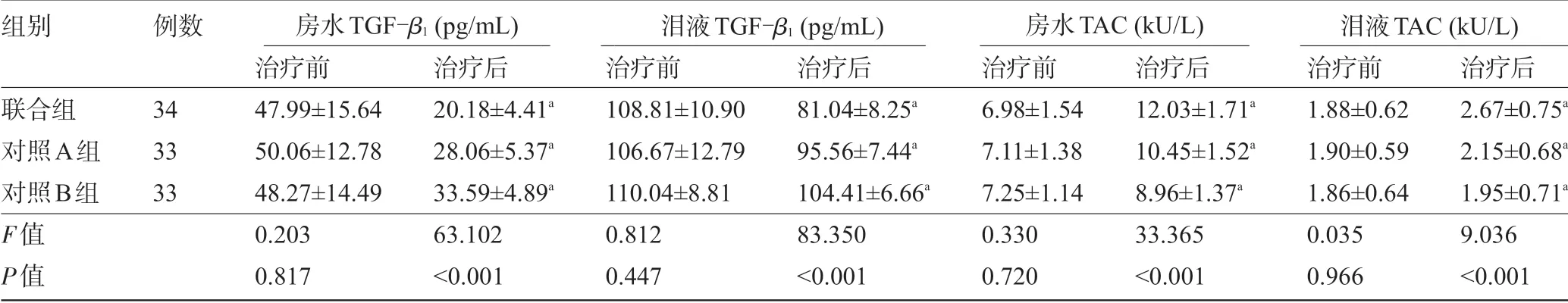

2.3 三組患者治療前后的淚液及房水TGF-β1、TAC 水平比較 治療前三組患者的房水TGF-β1、淚液TGF-β1、房水TAC、淚液TAC 水平比較差異均無統計學意義(P>0.05),治療后,聯合組患者的房水TGF-β1、淚液TGF-β1水平明顯低于對照A 組、對照B組,房水TAC、淚液TAC 水平明顯高于對照A 組、對照B 組,且對照A 組的房水TGF-β1、淚液TGF-β1水平明顯低于對照B 組,房水TAC、淚液TAC 水平明顯高于對照B 組,差異均具有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 三組患者治療前后的淚液及房水TGF-β1、TAC水平比較(±±s)

表4 三組患者治療前后的淚液及房水TGF-β1、TAC水平比較(±±s)

注:與同組治療前比較,aP<0.05。

組別聯合組對照A組對照B組F值P值例數34 33 33治療前47.99±15.64 50.06±12.78 48.27±14.49 0.203 0.817治療后20.18±4.41a 28.06±5.37a 33.59±4.89a 63.102<0.001治療前108.81±10.90 106.67±12.79 110.04±8.81 0.812 0.447治療后81.04±8.25a 95.56±7.44a 104.41±6.66a 83.350<0.001治療前6.98±1.54 7.11±1.38 7.25±1.14 0.330 0.720治療后12.03±1.71a 10.45±1.52a 8.96±1.37a 33.365<0.001治療前1.88±0.62 1.90±0.59 1.86±0.64 0.035 0.966治療后2.67±0.75a 2.15±0.68a 1.95±0.71a 9.036<0.001房水TGF-β1 (pg/mL) 淚液TGF-β1 (pg/mL) 房水TAC (kU/L) 淚液TAC (kU/L)

2.4 三組患者治療前后的OSDI、NEI-VFQ25 評分比較 治療前三組患者的OSDI、NEI-VFQ25 評分比較差異均無統計學意義(P>0.05),治療后,聯合組患者的OSDI 明顯低于對照A 組、對照B 組,NEI-VFQ25評分明顯高于對照A組、對照B組,差異均有統計學意義(P<0.05);對 照A 組、對 照B 組 患 者 的OSDI、NEI-VFQ25 評分比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表5。

表5 三組患者治療前后的OSDI、NEI-VFQ25評分比較(±±s,分)

表5 三組患者治療前后的OSDI、NEI-VFQ25評分比較(±±s,分)

注:與同組治療前比較,aP<0.05。

組別聯合組對照A組對照B組F值P值例數34 33 33治療前19.65±5.81 20.78±4.41 20.45±4.74 0.443 0.644治療后8.74±4.05a 11.15±3.02a 12.88±2.39a 13.950<0.001治療前55.12±6.89 56.08±5.77 55.63±6.35a 0.189 0.828治療后71.44±7.02a 64.66±6.93a 65.11±7.46a 9.332<0.001 OSDI NEI-VFQ25

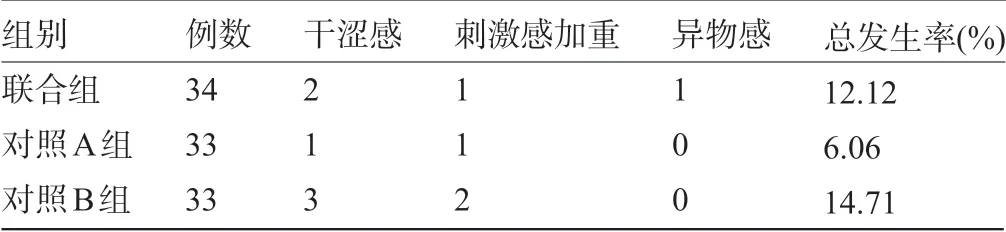

2.5 三組患者的不良反應比較 三組患者的不良反應總發生率比較差異無統計學意義(χ2=1.342,P=0.511>0.05),見表6。

表6 三組患者的不良反應比較(例)

3 討論

近年受社會老齡化加劇、以糖尿病為代表的代謝障礙性疾病多發,白內障患病率顯著升高。目前手術是成熟期、過熟期白內障的主要治療手段,但同時可能會影響淚膜穩定性,不利于術后康復,而術后藥物干預是緩解術后不適,確保手術效果的關鍵環節。

羥糖甘滴眼液主要成分羥丙甲纖維2910、右旋糖酐70、甘油等,可作用于膜黏蛋白層,提高淚液黏滯度,延長淚膜存留于眼表時間,保護眼球以減少外部刺激緩解眼部不適癥狀[6];重組人表皮生長因子滴眼液是新型微生物制劑,有效成分基因重組堿性成纖維細胞生長因子bFGF,能通過刺激內皮細胞、成纖維細胞增殖,促進損傷修復[7]。人眼組織內有一定bFGF,正常情況其處于低活形態,一旦角膜損傷,細胞內bFGF表達增強可介導損傷修復過程[8]。朱秋健等[9]研究顯示,與羥糖甘滴眼液對比,白內障術后外源性補充重組人表皮生長因子可顯著提高淚膜功能,改善視覺質量。本研究發現,治療后對照A 組患者視覺質量、淚膜功能改善程度高于對照B組患者(P<0.05),與上述研究結果一致。本研究還發現,治療后聯合組角膜散光、HOA、FL評分、SIT低于對照A組、對照B組,BCVA、BUT 高于對照A 組、對照B 組,對照A 組角膜散光、HOA、FL 評分、SIT 低于對照B 組,BCVA、BUT高于對照B組(P<0.05)。分析表皮生長因子較羥糖甘滴眼液具有更強的角膜損傷修復功能,羥糖甘滴眼液可維持淚膜功能,保護眼表不受外界刺激,表皮生長因子作為生物活性較強的促分裂原,可激活角膜上皮細胞、內皮細胞、纖維細胞等多種細胞增殖,加快角膜修復與再生,兩者聯合可發揮協同增效作用,進一步促進淚膜功能及視覺質量恢復,緩解不適癥狀,提高視功能。

此外,炎癥及氧化應激會破壞白內障患者眼部晶狀體上皮細胞結構、屏障功能,并引起蛋白質構象發生嚴重改變造成蛋白質交聯、聚集[10]。TGF-β1是具有多種功能活性的一類多肽類生長因子,在細胞生長、分化、凋亡等生物學活動中發揮重要功能[11];眼局部發生氧化應激損傷早期,機體可代償生成抗氧化活性物質以對抗氧化應激損害,但氧化應激長期、持續存在時機體失代償,表現TAC 水平降低,氧化物質大量生成可致細胞膜流動性、通透性增加,不利于細胞結構及功能維持穩定性[12]。有研究顯示,白內障及眼創傷病變患者房水TGF-β1含量顯著升高,TAC 水平降低[13]。本研究發現,白內障患者淚液及房水TGF-β1水平普遍高表達,TAC 水平較低,與李 芳 等[14]、LANGFORD-SMITH 等[15]研究結果一致,進一步證實部分白內障術后患者視覺質量恢復欠佳可能與局部炎癥及氧化應激有關。本研究發現,治療后聯合組房水TGF-β1、淚液TGF-β1水平低于對照A組、對照B 組,房水TAC、淚液TAC 水平高于對照A組、對照B 組,且對照A 組房水TGF-β1、淚液TGF-β1水平低于對照B 組,房水TAC、淚液TAC 水平高于對照B組,差異有統計學意義(P<0.05),說明白內障術后聯合應用表皮生長因子、羥糖甘滴眼液治療能進一步緩解局部炎癥反應及氧化應激,可能是因聯合用藥可通過穩定角膜生理功能、促進損傷修復等方面協助機體糾正失代償炎癥及氧化應激反應,但本研究未探明通過何種信號途徑介導上述過程,需后期進一步深入研究證實。

綜上所述,白內障術后應用表皮生長因子聯合羥糖甘滴眼液能進一步通過緩解局部炎癥反應及氧化應激,改善淚膜功能、視覺質量,緩解病情,且不增加不良反應發生風險。