自知力訓練對緩解期抑郁癥患者自知力及病恥感的影響

周小艷,范征莉

抑郁癥是一種以情緒低落、興趣減退、思維遲緩為常見表現的精神障礙,多起病于青少年時期,流行病學研究發現我國北京市抑郁癥時點患病率為3.31%,終生患病率為6.87%[1]。抗抑郁藥物治療是重要的抑郁癥治療手段,但臨床工作中由于患者服藥依從性不佳導致疾病遷延難治、增加復發風險、最終發展成為難治性抑郁癥,給家庭及社會帶來沉重的負擔[2]。研究表明[3],抑郁癥患者服藥依從性不佳的一個重要原因是其自知力受損,其中36.8%的抑郁癥患者對自身疾病認識不足,37.2%的患者對抑郁癥狀歸因錯誤,15.8%的患者對治療的必要性認識受損,而自知力與治療態度又是影響抑郁癥患者病恥感的重要因素[4-5]。目前國內對自知力的研究多集中在精神分裂癥群體中,對抑郁癥患者自知力研究較少,且缺乏對抑郁癥患者自知力干預方案的系統研究[6-7]。本研究擬針對緩解期抑郁癥患者的自知力訓練方案進行研究,并探索自知力訓練對緩解期抑郁癥患者自知力及病恥感的影響。

1 資料與方法

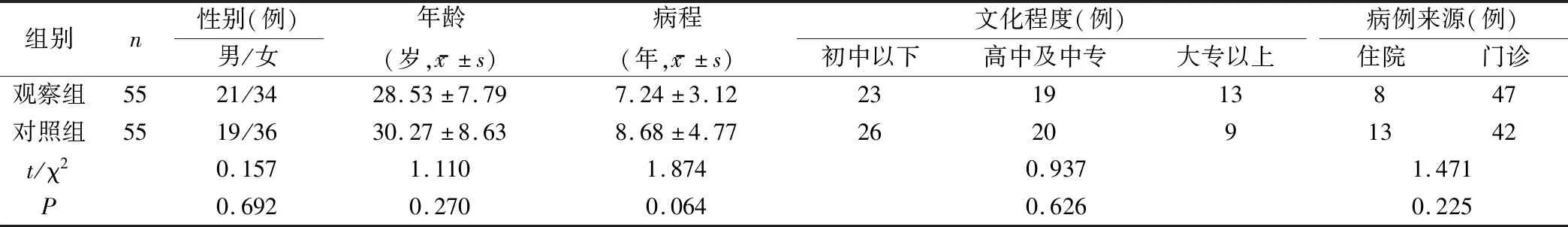

1.1 一般資料 選取2019年1月~2019年4月在我院臨床心理科住院病房及門診緩解期抑郁癥患者110例。納入標準:符合國際疾病分類精神與行為障礙分類第十版抑郁發作診斷標準,主治及以上醫師確診;年齡18~45歲;小學及以上文化程度;漢密爾頓抑郁量表-24項版(hamilton depression scale,HAMD-24)評分≤34分;簽署知情同意書。排除標準:伴焦慮障礙患者;漢密爾頓焦慮量表評分≥14分;貝克-拉范森躁狂量表評分≥6分;伴嚴重軀體疾病或嚴重藥物不良反應患者;正在接受其它干預治療者,如多參數監測無抽搐電治療、重復經顱磁刺激、心理治療等。通過隨機數字表法將110例患者分為觀察組和對照組各55例,簽署知情同意書后,所有受試者均全程參與,沒有出現脫落情況。2組患者一般資料比較差異無統計學意義,見表1。

1.2 方法 2組患者均服用選擇性五羥色胺再攝取抑制劑或去甲腎上腺素的五羥色胺再攝取抑制劑抗抑郁藥物治療,本研究不干涉患者用藥,患者服藥劑量均為有效治療劑量。觀察組在前人抑郁癥自知力干預基礎上,結合高年資精神科主任醫師的專家意見設計本康復方案,干預共持續2個月。方案由理論講解學習和小組活動交流互動組成,每周二、周四上午由一名精神科主治醫師根據該階段設計內容對患者進行45min授課,課后解答患者關于此次內容的提問(約15min),再由另一位醫師帶領患者活動,分享自己的體驗認識等,約45min。具體的干預內容為:講解抑郁癥的病因及發病機制,常見臨床表現,抑郁癥全病程治療,藥物治療的常見不良反應及應對措施,持續服藥的重要性,如何減少復發,針對認知功能、社交能力、自信心、回歸社會技能的訓練,如何進行疾病自我管理,康復過程中的一些注意事項,國家目前針對抑郁癥的一些政策,來自社會支持的正面宣教,最后和患者分享中外名人戰勝抑郁癥的例子,觀看《丈夫得了抑郁癥》等電影,增強患者戰勝疾病的勇氣和信心。對照組干預內容參照紀紅玉等[8]的健康教育方案,對患者進行支持性心理干預,干預次數及時間同觀察組。

表1 2組患者一般資料比較

1.3 評定標準 治療前及治療2個月后對患者進行以下評定:①HAMD-24量表評定抑郁癥狀程度,評分<8分為無抑郁,>20分可能是輕或中度抑郁,>35分可能為嚴重抑郁。②采用自知力與治療態度問卷(insight and treatment attitude questionnaire,ITAQ)評估患者的自知力[9],該問卷共有11個條目,采用0~2分的3級評分(0:沒有認識,1:部分認識,2:全部認識),分值范圍為0~22分,分值越小,代表自知力障礙越嚴重。③采用中文版抑郁癥病恥感量表(depression stigma scale,DSS)評估患者病恥感[10],該量表有18個條目,每個條目分為1~5分的5級評分;該量表包含個人病恥感及感知社會歧視2個因子,分值越高,病恥感越嚴重。所有評估由經過一致性培訓的8名精神科主治醫生盲法完成,一致性系數ICC=0.77。

2 結果

2.1 2組HAMD-24和ITAQ評分治療前后比較 治療前2組HAMD-24和ITAQ評分比較差異無統計學意義。治療2個月后,2組HAMD-24評分較治療前均明顯降低(均P<0.05),且觀察組更低于對照組(P<0.01);觀察組ITAQ評分較治療前和對照組均明顯提高(P<0.05,0.01),對照組ITAQ評分治療前后比較差異無統計學意義,見表2。

表2 2組HAMD-24和ITAQ評分治療前后比較 分,

2.2 2組治療前后DSS評分比較 治療前2組DSS評分比較差異無統計學意義。治療2個月后,觀察組個人病恥感和感知社會歧視較治療前和對照組均明顯降低(均P<0.05,0.01),對照組個人病恥感和感知社會歧視較治療前比較差異無統計學意義,見表3。

表3 2組治療前后DSS評分比較 分,

3 討論

抑郁癥患者存在不同程度的自知力受損[11],自知力受損程度與抑郁癥狀嚴重程度相關,自知力的受損會導致對治療持消極態度,影響其癥狀的預后和社會功能的恢復。本研究結果顯示,在抑郁癥緩解期,經過自知力訓練干預后,觀察組ITAQ評分較前顯著提升、HAMD評分也顯著下降,說明自知力干預可以改善自知力,并對抑郁癥狀的緩解起積極作用。

抑郁癥是在“生物-心理-社會”多種因素共同作用下發生的,針對緩解期抑郁癥的自知力訓練干預也應該整合這三部分內容,進行綜合干預。本研究以緩解期抑郁癥患者的自知力為干預目標,干預的手段融合了這三部分內容。抑郁癥患者的自知力受損要弱于精神分裂癥、雙相障礙患者[12-13],他們能部分意識到自己的情緒問題,但在歸因上,更多考慮心理及社會因素,對抑郁癥的病因認識不全,對藥物及物理治療的必要性認識較差,導致病情反復波動,本研究給患者系統講解了抑郁癥核心知識,通過自知力訓練,提高了患者對抑郁癥的認識及服藥的依從性,減少疾病的復發,提高臨床療效。

抑郁嚴重程度與病恥感密切相關[14],病恥感的嚴重程度進一步影響抑郁癥的治療效果,二者相互影響,形成惡性循環。抑郁癥的病恥感與認知歪曲和低價值感有關,既往研究表明[15],直接對疾病的病恥感進行干預,療效不明顯。我們在自知力干預中,通過對歪曲認知、技能訓練、自尊心、自信心等角度進行了探索,通過團體的分享,讓同伴互相支持,并且引導讓抑郁癥患者從另外的角度思考問題,從而意識到自己的不合理信念,提高疾病管理技能,增強自信心,學會肯定自我價值,減少其個人病恥感;另一方面,還加入了精神衛生核心知識宣教部分[15-16],同時講解了我國目前的精神衛生規劃,未來的精神康復構想,國家對抑郁癥群體的關注,積極向患者營造一種社會接納的態度,消除患者的社會歧視心理,進一步消除患者社會歧視感。本研究結果顯示,自知力干預結束后,隨著患者自知力的改善,抑郁癥患者的病恥感與對照組相比明顯減低。

本研究中患者均處于緩解期,可以較好的掌握所需要習得的知識內容,通過從生物、心理、社會三個層面進行自知力訓練,促進自知力的恢復,降低病恥感,最終可以使抑郁癥患者回歸社會,提高生活質量,增強生活滿意度。