在數學學習中培養小學生的合作意識

劉藝

我國傳統的教學模式不利于學生主體作用的發揮,更不利于培養學生的合作意識和能力。在新一輪的課程改革中,改變學生的學習方式已成為人們關注的焦點。新的課程標準指出:有效的數學學習活動不能單純地依賴模仿與記憶,動手實踐、自主探索與合作交流是學習數學的重要方式。合作學習似乎成為一種時尚,越來越多地被教師引進課堂。小組合作學習這種形式能充分體現教學民主,也能給予學生更多的自由活動時間和更多的互相交流的機會;有效的小組合作學習,既能培養學生的合作精神和競爭意識,又能激發學生創新意識,同時培養了學生的交往與審美能力。那么,如何在數學學習中培養學生的合作意識呢?

一、在生活情境中營造輕松和諧的合作氛圍

輕松和諧的教學氛圍能在課堂教學開始時,就使師生的積極性、主動性得到較大程度的激發,能使學生煥發出自尊、自強、自我實現的需要,有利于學生自主地探求知識,有利于培養學生的創新思維。因此,教學時必須轉變教師和學生的角色,建立平等和諧、民主友好的師生關系,努力拉近與學生的心理距離,為學生營造一個寬松愉快的學習環境,把學習的主動權交給學生,讓學生在合作中無拘無束地進行學習活動,真正成為學習的主人。

如教學“認識人民幣”時,我改變以往傳統的課堂教學形式,創設了“自選商店”這一學生熟悉的生活情境。過程是:由全班同學評選出幾名優秀的“售貨員”,其余的同學當“顧客”。在購物前,讓學生先弄清楚各種商品的價格及購物時應注意的事項,由幾名學生進行示范購物,看一看哪些地方應值得注意,再由全班學生自主購物。在學生購物的時候,要求學生說一說自己想購買什么商品,這些商品的價格是多少,你付了多少錢,應找回幾元錢。這樣,通過日常生活當中常見的情境,激起學生強烈的求知欲望,使其興趣盎然地投入小組合作學習當中,從而充分調動學生學習的主動性和積極性。

二、在動手操作中培養團結互助的合作意識

數學知識來源于實踐,學習數學知識同樣離不開實踐操作。波利亞說:“學習任何知識的最佳途徑是通過自己的實踐活動去發現,因為這樣發現理解最深,也最容易掌握內在的規律、性質和聯系。”在課堂教學中引導學生動手操作,留給學生足夠的時間和空間,讓每個學生都有參與活動的機會,使學生在動手中思考,在思考中探索、創新。小組合作學習中的操作活動,既能體現集體的智慧,又能培養學生的合作意識,養成與人合作的習慣。教師在引導操作時,要有意識地創設有利于合作的活動,促進學生合作能力的提高。

如教學“銳角和鈍角”時,我先出示主題圖,讓學生以四人小組為單位,在圖中找出物體表面的角,并說一說哪些角是直角,其余的角叫什么角,它們與直角有什么不同。學生用直角去進行比較,再把這些角以直角的大小為標準進行分類,并把自己的想法告訴小組的同學聽。這樣,學生通過動手操作,初步建立起了銳角和鈍角的概念。在數學活動時,我還為每一個學習小組準備了一些大小不同的角,讓學生進行分工合作,把這些角根據大小進行分類,并把它們設計成美麗的圖案貼有卡紙上。活動時,每一個小組成員都有自己的職責,有的學生負責判斷,有的學生負責分類,有的學生負責設計圖案等。在整個數學活動過程中,每一位學生都表現出了高漲的學習熱情,協作、互助、合作意識也在加強。

三、在質疑討論中激發共同探索的合作欲望

亞里士多德說:“思維是從驚訝和問題開始的。”學生的創新想法、創造活動往往來自對某個問題的興趣和好奇心,合作學習中應把質疑、釋疑作為教學過程的重要組成部分,教師可通過對學生質疑問難的指導,讓學生學會從知識的探索與對比中提出問題,從而加深對知識的理解,使學生學得更為主動、更為深刻。小組討論是合作學習的核心,小組討論質量的高低直接反映和決定了合作學習效果的優劣。在教學設計和實踐中,教師要善于把握好討論的契機,選擇好討論的內容,使討論成為深化課堂教學、促進合作交流、參與互動、發展創新能力的有效途徑。

如教學“萬以內的加法和減法(一)”時,我先創設了一個問題情境:二年級四個班乘船去鳥島參觀,二(1)班有23人,二(2)班有31人,二(3)班有32人,二(4)班有39人,每一艘船限乘68人,如果你是導游,你應該怎樣安排這次參觀活動?學生一聽到問題,有的便草率地說:“每個班各乘一艘船去參觀不就行了嗎?”有的馬上產生質疑:“每個班各乘一艘去參觀太浪費錢了。”有的學生說:“四個班乘兩艘船比較好。”有的學生又產生疑問:“每艘船限乘68人,如果兩個班合乘一艘船的話,二(3)班和二(4)班就坐不下了。”師:“剛才同學們提出的質疑都很對,那么如果只乘兩艘船,怎樣安排座位最合理呢?”學生在學習小組中進行探究,看哪一組先得出其中的奧秘。這樣誘導學生帶著疑問去學習、去合作討論,就大大激發了學生在小組學習中共同探索、合作解決問題的求知欲望。

四、在相互交流中增強思維創新的合作能力

要想實現“有效合作”,小組交流是非常必要的。相互交流是小組討論的拓展與延伸,相互交流能集思廣益,既有利于學生主動參與,使每個學生都有充分表現自我的機會,又有利于學生之間的多向交流,學習別人的優點和長處,培養學生的協作意識和集體精神。因此,在相互交流的過程中,教師要尊重和愛護學生的參與熱情,對學生的每一步思維過程做出恰如其分的評價,積極鼓勵學生發表自己的意見和想法,從而增進理解、聯絡感情,達到心理共融和默契,由此還可以提高交流能力,增強學生思維的創新。

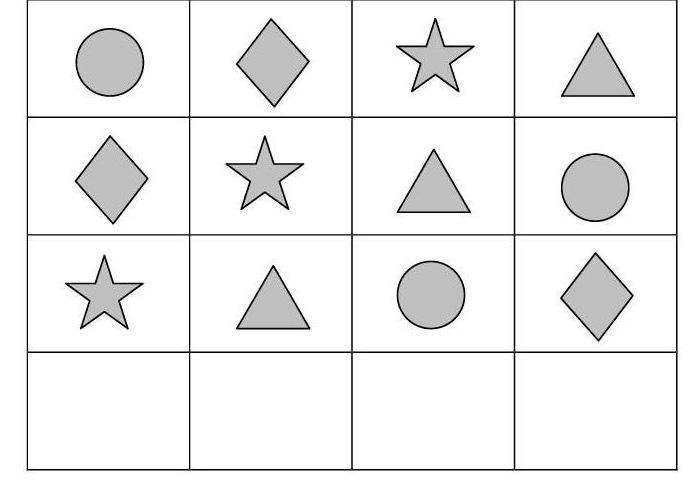

如教學“找規律”時,我先出示了一幅圖案(如下圖),讓學生觀察,然后讓學生找找看:這幅圖案有什么規律?你能在第四行畫出合適的圖形嗎?

當時,在教師的教學設計中,只有兩種規律,一是橫著看:每一行的第一個圖案放到最后,就是下面一行的圖案;二是斜著看:它們的順序是圓形、三角形、菱形、五角星。教師先組織學生小組討論后,再集體交流,結果有一部分學習小組能找出以上兩種規律,更有一些學習小組找到了教師意想不到的規律,如一共只有四種圖形,豎著看,每一豎行只有三個圖形,缺少哪個圖形就畫那個圖形;第一橫行和第一豎行圖形的順序是一樣的……對于小組討論的共同智慧,在交流中教師應給予充分分析和積極贊許,激發學生創新思維的潛能,提高學生解題的技能、技巧,培養其能力,發展其智力。

總之,學生合作意識的培養是一個長期的過程,也是一個循序漸進的過程,不可能一蹴而就。只有通過不斷的指導、長期的熏陶,不斷反思、校正,學生才能逐步走向成熟。