上頜骨非囊性病變X線錐形掃描的影像特點分析

王明松

[摘要] 目的 分析上頜骨中非囊性病變X線錐形掃描(CBCT)的影像特點,從而總結出CBCT對診斷早期惡性腫瘤的價值。 方法 方便選取該院2019年5—12月期間接收的198例上頜骨腫瘤患者進行回顧性分析,根據病理類型設為惡性腫瘤組和良性腫瘤組,兩組例數均為99例。收集198例患者的相關錐形掃描CT的影像學資料后,分別統計兩組在影像資料、牙根吸收、上頜竇破壞的數據進行分析。 結果 惡性腫瘤組影像學資料上骨質破壞10.10%,組織受累11.11%高于良性腫瘤組,差異有統計學意義(P<0.05),密度均勻1.01%低于良性腫瘤組,差異有統計學意義(P<0.05);惡性腫瘤組中左上側切牙牙根吸收、左上中切牙牙根吸、左上尖牙牙根吸收顯著低于良性腫瘤組,差異有統計學意義(P<0.05);總上額竇破壞率為12.12%,顯著更高,差異有統計學意義(χ2=5.842,P<0.05)。 結論 上頜骨惡性腫瘤在密度均勻性、組織受累、骨質破壞、牙根吸收、上額竇破壞均有顯著不同,在今后分析上頜骨腫瘤應用CBCT時判斷良惡性具有重要意義。

[關鍵詞] 上頜骨;非囊性病變;X線錐形掃描;影像特點

[中圖分類號] R782? ? ? ? ? [文獻標識碼] A? ? ? ? ? [文章編號] 1674-0742(2020)10(c)-0192-03

[Abstract] Objective To analyze the imaging characteristics of non-cystic lesions in the maxilla by CBCT, so as to summarize the value of CBCT in the diagnosis of early malignant tumors. Methods A retrospective analysis of 198 patients with maxillary tumors received in the hospital from May to December 2019 was performed. According to the pathological type, the patients were set as malignant tumor group and benign tumor group, with 99 cases in both groups. After collecting the relevant cone-scan CT imaging data of 198 patients, the two groups were counted on the imaging data, root resorption, and maxillary sinus destruction data for analysis. Results The fracture destruction in the malignant tumor group was 10.10%, and the tissue involvement was 11.11% higher than that of the benign tumor group. The difference was statistically significant(P<0.05). The average density was 1.01% lower than that of the benign tumor group. There was statistical significance(P<0.05); Root resorption of the left upper incisor, left upper central incisor, and left upper canine in the malignant tumor group were significantly lower than those in the benign tumor group,the difference was statistically significant(P<0.05); the total upper frontal sinus destruction rate was 12.12%, which was significantly higher,the difference was statistically significant(χ2=5.842, P<0.05). Conclusion There are significant differences in the density uniformity, tissue involvement, bone destruction, root resorption, and upper frontal sinus destruction of maxillary malignant tumors. It is of great significance to judge benign and malignant tumors when CBCT is used in the analysis of maxillary tumors in the future.

[Key words] Maxillary bone; Non-cystic lesions; X-ray cone scan; Imaging features

上頜骨位于鼻翼兩側,中有上頜竇,通鼻竇、篩竇和額竇。它不僅是組成面部的骨性結構之一,還擁有極其豐富的血運。可見上頜骨具有與其他骨結構特殊的結構和功能[1]。由此牙發育時可將一些組織殘留頜骨中,便容易產生腫瘤。因為結構和功能的復雜性,相關的病理類型也分為3種,相較于傳統的分類,分型更加多樣,即腫瘤、牙髓樣囊腫和腫瘤樣病變。X線錐形掃描(CBCT)生成的投影數據基于二維層面,可直接投影成三維立體圖影[2-3]。而傳統CT作為一維層面的技術,重建后要先到二維平面,因此投放成三維圖形CBCT將更有優勢,可更清晰直觀地測量以及觀察病變,協助臨床做到早期診斷[4-5]。該文方便選取該院2019年5—12月期間收治的198例患者為研究對象,探究人上頜骨非囊性病變在X線錐形掃描中的影像學特點,現報道如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

該次研究方便選擇該院接收的198例上頜骨腫瘤患者,根據病理學檢查得出的診斷,分為惡性腫瘤組和良性腫瘤組。惡性腫瘤組和良性腫瘤組均為99例。其中惡性腫瘤組包括牙源性癌50例、牙源性肉瘤30例、轉移瘤19例;年齡 31~55 歲,平均(40.13±1.76)歲。良性腫瘤組包括造釉細胞瘤50例、牙源性腺樣瘤25例、骨化性纖維瘤24例,年齡 29~50歲,平均(39.73±2.19)歲。比較兩組患者上述一般資料,差異無統計學意義(P>0.05),可進行對比分析。造釉細胞瘤是一種上頜骨良性腫瘤,在臨床上發病率很高[6]。而牙源性癌是一種上頜骨惡性腫瘤,兩者均由成釉細胞異常導致[7]。并將兩種疾病的影像學進行分析,從而尋找到兩者之間的顯著性差異。由資料可知,造釉細胞瘤為50例,牙源性癌為50例且經過分析一般資料差異無統計學意義(P>0.05)。且所選病例經過醫院倫理委員會的批準,患者家屬知情并同意。

1.2? 納入標準與排除標準

納入標準:患者經病理診斷為上頜骨良性腫瘤或惡性腫瘤。排除標準:①入院前已對疾病進行手術干預或相關干預的患者;②患者合并其他免疫系統疾病。

1.3? 觀察指標

①對比分析兩組患者影像學資料,包括將平均腫瘤的最大直徑、密度是否具有均勻性、骨質破壞與否、周圍組織是否受累在內的影像學資料進行對比分析。②牙根吸收對比分析,應用分析軟件Mimicis 17.0對CBCT測量牙體積數據,統計左上側切呀、左上中切牙、左上尖牙的測量數據。數據小則說明牙體積小,從而說明牙根吸收程度強。③上額竇破壞對比分析,應用軟件用 KaVoeXam Vision軟件對CBCT的圖像進行觀察和測量,并分別從橫斷面、矢狀面和冠狀面判斷是否出現上頜竇破壞的現象。具體分類如下:正常上額竇:黏膜增厚程度<2 mm;上額竇炎(牙源性和非牙源性):局部的黏膜呈隆突性增厚;上頜竇病囊腫:可看到半圓狀陰影且邊界十分清楚;不可分辨的異常。上額竇破壞量=上額竇炎量+上頜竇病囊腫量+不可分辨的異常。統計兩組的上額竇破壞率。④造釉細胞瘤相關分析,統計造釉細胞瘤、牙源性癌兩者的牙齒是否移位、骨壁是否連續的數據。

1.4? 統計方法

采用SPSS 18.0統計學軟件進行數據分析,計量資料的表達方式為(x±s),采用t檢驗;計數資料的表達方式為[n(%)],采用χ2檢驗, P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

2.1? 影像學資料

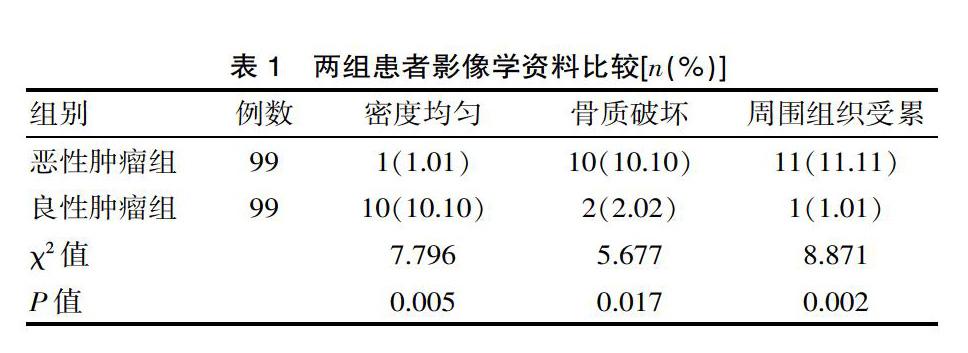

惡性腫瘤組平均腫瘤的最大直徑為(4.07±3.59)cm,良性腫瘤組為(3.15±2.94)cm,差異無統計學意義(P>0.05);惡性腫瘤組相較于良性腫瘤組,密度均勻性顯著低、骨質破壞性強且周圍組織受累高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2? 牙根吸收

惡性腫瘤組左上側切牙、左上中切牙以及左上尖牙吸收顯著低于良性腫瘤組,組間差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

2.3? 上額竇破壞對比結果

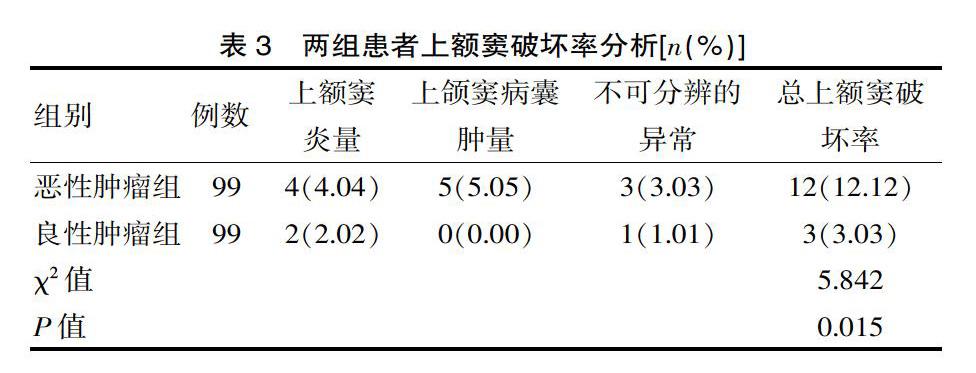

惡性腫瘤組上額竇破壞率顯著高于良性腫瘤組,組間差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

2.4? 造釉細胞瘤相關分析

牙源性癌的牙齒移位率及骨壁不連續率均顯著高于造釉細胞瘤的牙齒移位率及骨壁不連續率,組間差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

3? 討論

X線錐形掃描(CBCT)以更加清晰的三維圖像展示出疾病的具象,為臨床上基于循證理念去治療疾病提供了更充分的證據。在上頜骨非囊性病變中,有眾多分類,為能夠清晰診斷,早期鑒別惡性腫瘤,不對良性腫瘤行過度的治療,從而提高療效是當今的熱門話題。在CBCT廣泛應用后,便可利用CBCT的影像學圖像鑒別其中的良惡性腫瘤,故該次研究上頜骨中非囊性病變的X線錐形掃描的影像特點。

最終結果顯示:①平均腫瘤的最大直徑惡性腫瘤組與良性腫瘤組之間無高度特異性,而惡性腫瘤組骨質破壞(10.10%)、周圍組織受累(11.11%)高于良性腫瘤組,密度均勻(1.01%)低于良性腫瘤組(P<0.05)。在相似的研究中[8],惡性腫瘤中25.00%出現了骨質破壞,而良性腫瘤未表現出顯著的骨質破壞,與該文結果相似。②惡性腫瘤在牙根吸收方面,左上側切牙(232.74±21.03)、左上中切牙(223.76±30.42)、左上尖牙(210.07±28.49)小于良性腫瘤組(243.56±22.39)、(240.06±29.01)、(217.91±17.97)(P<0.05),說明牙根體積顯著變小,進而提示惡性腫瘤會導致牙根的顯著吸收。在中華口腔醫學會上就臨床上的12例病例中CBCT影像與良性腫瘤臨床關系的討論中也說明牙根吸收程度作為判斷良性腫瘤的特征[9]。③惡性腫瘤組上額竇破壞率12.12%,高于良性腫瘤組為3.03%(P<0.05),提示惡性腫瘤具有上額竇破壞性,且顯著高于良性腫瘤。在相似的研究中[10],惡性腫瘤發生上額竇瘺的發生率為80.76%,良性腫瘤發生上額竇瘺的發生率為19.23%。而在檢索相關文獻時發現[11],對于造釉細胞瘤的相關分析中,在惡性腫瘤和良性腫瘤中專門就造釉細胞瘤和牙源性癌進行對比,發現在牙齒移位和骨壁連續性上,組間差異有統計學意義(P<0.05)。牙齒是否移位、骨壁連續性可用作鑒別造釉細胞瘤與牙源性癌的根據。以上結果均提示惡性腫瘤破壞越來越多的骨質時,可使骨本身發生相關的病理變化,從而造成骨密度降低、骨壁不連續的現象,并累積周圍的組織,進而造成牙的移位、脫落或者是松動。

綜上所述,借助CBCT分析影像特點可發現良惡性腫瘤中更多的指標差異,上述指標在臨床中可用于輔助診斷早期癌癥,從而做到早治療。并且在與該文相似的研究中,研究了CBCT應用于頜骨囊性疾病中后也收到了良好的效果,并且揭示了頜骨囊性病變也會對牙根產生累及,造成埋伏牙的情況,甚至牙位移的情況,分析CBCT中疾病的影像學特點為臨床工作提供了疾病清晰完整的影像學證據。后續可針對囊性和非囊性病變的特點作一影像學研究。

[參考文獻]

[1]? 夏現印,宮作德.CBCT在牙體牙髓病學中的臨床應用[J].全科口腔醫學電子雜志,2019,6(23):50.

[2]? X Li,P Wang,H Zhu,等.體素內不相干運動MR成像應用于早期頸部惡性腫瘤:影像參數與腫瘤-間質比的相關性[J].國際醫學放射學雜志,2018,41(4):487.

[3]? 王夢蕾.上頜尖牙阻生與鄰近牙齒牙根吸收的三維影像分析[D].大連:大連醫科大學,2018.

[4]? 朱玉,康啟超,閻秀林.上頜埋伏尖牙引起切牙牙根吸收的預測[J].口腔醫學研究,2017,33(7):777-781.

[5]? 齊建華,劉志輝,段常春.CBCT對口腔-上頜竇瘺的影像學分析[J].臨床口腔醫學雜志,2019,35(8):486-488.

[6]? 宋海洋,馬虞楠,羅亞東.下頜骨成釉細胞瘤及牙源性角化囊性瘤CBCT影像的對比研究[J].口腔醫學,2018,38(4):320-323.

[7]? 胡洪英,游夢,王揚.頜骨骨軟骨瘤的CBCT影像學多樣性表現[J].臨床口腔醫學雜志,2016,32(5):290-293.

[8]? 王筱璇,馬曉文,潘歷波,等.單椎體116例良惡性骨腫瘤臨床及影像學分析[J].現代腫瘤醫學,2019,27(4):660-664.

[9]? 李國菊.口腔錐形束CT在頜骨多發性良性腫瘤中的臨床應用[C]//第14次全國口腔頜面醫學影像學專題研討會暨國家級口腔頜面醫學影像學新進展學習班.長春:中華口腔醫學會,2016:56.

[10]? 王興杰,殷懷生.具有惡性腫瘤臨床特征的上頜竇良性病變[J].中國誤診學雜志,2001,1(5):702-703.

[11]? 孫曉峰,盧明星,鄒榮海.錐形束CT在頜骨囊性疾病診斷中的意義[J].口腔醫學,2013,33(11):768-771.

(收稿日期:2020-07-25)