一觴桂花酒 淺酌秋意濃

宋婷婷

重慶南山桂花林,每到中秋節前后,空氣中從早到晚都會漂浮著桂花的甜香。有賴于這甜香,南山上曾誕生多家桂花酒廠。

然而,釀酒是一件極其寂寞的事。酒廠相繼倒閉,唯有一家經營至今,它就是賈氏桂花酒廠。

2014年,賈氏桂花酒傳統釀造技藝被列為重慶市第四批非物質文化遺產。

得臨終傳授 釀桂花美酒

穿過深巷,輕叩門扉,有人應聲來開。院外是車水馬龍的上新街,院內卻別有洞天:靜謐幽深的三合院,一棵大樹遮天蔽日,房屋外墻年月深深。

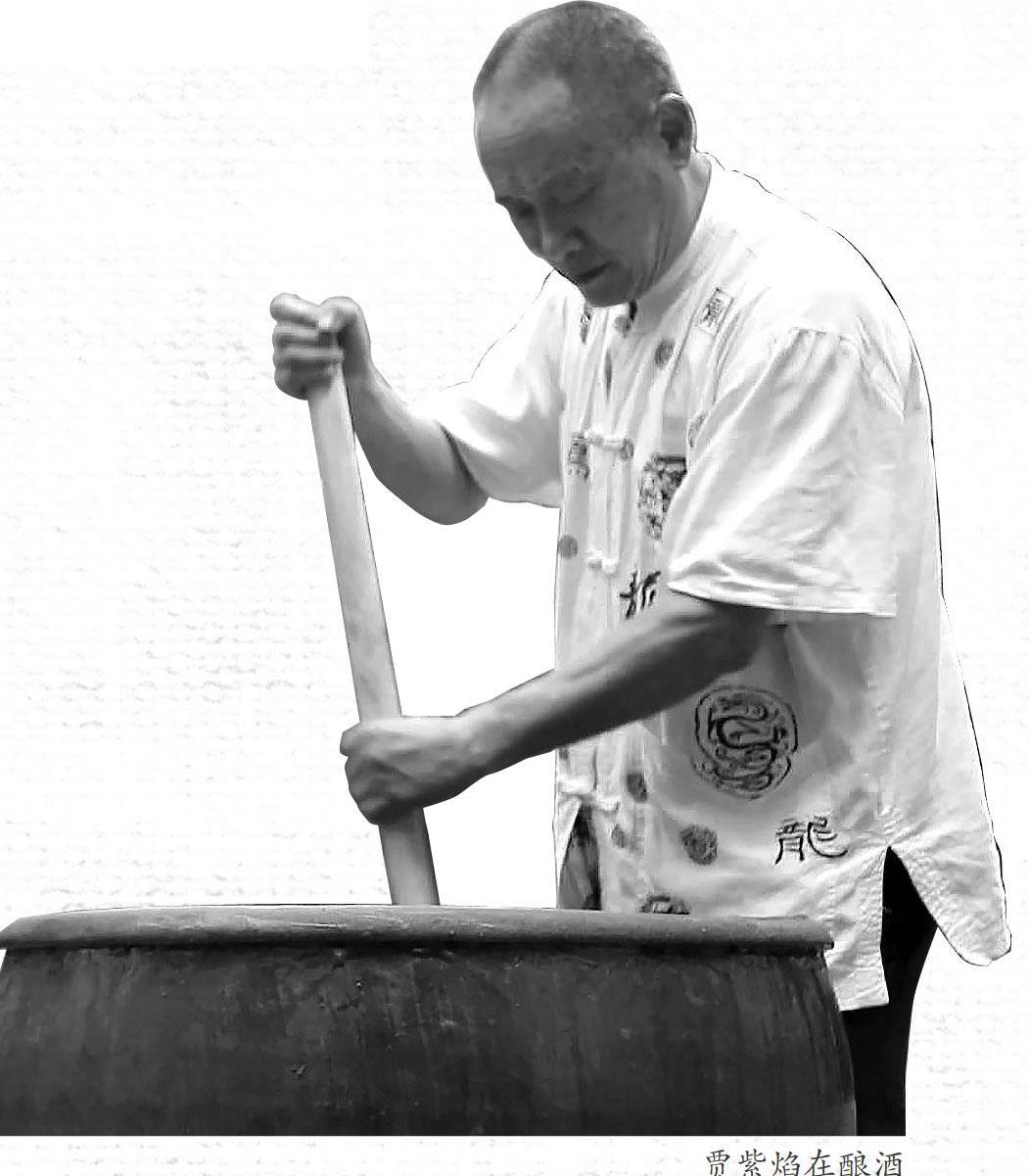

小院主人賈紫焰出門相迎。只見他身后墻上貼有對聯:紫焰桂酒世樽譽滿海內,祖傳秘方釀制玉液瓊漿。

賈紫焰是賈氏桂花酒第四代傳承人,在此地釀酒已有20余年。而他說,從最初的賈氏桂花酒到如今的紫焰桂花酒,時間已過百年。

“我祖父的哥哥,也就是我伯公賈同祿,是清代末年生人。我老家在南岸區峽口鎮大田村,我伯公原本在家務農,但他聽說當時江北郭家沱開醫館的楊東才醫術了得,便慕名前往拜師學醫。”賈紫焰說。

楊東才早年在軍營當醫官,或因厭倦、或因戀家,便回到老家開起藥鋪。十里八鄉的顯貴和貧民,都慕名前來求醫。

雖然賈同祿誠意十足,但楊東才不輕易收徒,起初拒絕了他。賈同祿不氣餒,又托人求情,最終感動楊東才,如愿拜師。

行醫中,楊東才常會用到一味特殊的“藥”,具有化痰散瘀、活血溫經的功效,正是其自釀的桂花酒。

賈同祿五年學醫期間,曾幫師父收集桂花、抬酒、加藥、下窖,熟悉桂花酒的釀造過程。但桂花的發酵火候、藥物的配伍這些關鍵技術,他并不知曉。

楊東才將賈同祿視為愛徒,悉心傳授醫術,臨終前也將桂花酒的釀造技術傳與他,還叮囑他:“多年觀察,你是忠厚人,此方不可外傳。”

這個在清朝末年定型的釀酒方子,傳到賈同祿手中時,已是民國年間。

后來,賈同祿回到峽口鎮也開了家醫館,獨自行醫,很受鄉親愛戴。他也像師傅一樣,釀造桂花酒以作藥用,備受肯定。

孰料,這桂花酒香氣逼人,竟然蓋過了藥味,很快便在當地小有名氣。憑借師傅給的祖傳方子,賈同祿又經過自己不斷完善調制,最終制成了桂花佳釀。

“伯公行醫,我祖父賈占魁種地,一大家人和睦相處。房前屋后有十余棵桂花樹,每年采下的桂花就用來釀桂花酒。”賈紫焰說,“1909年,賈家第一缸桂花酒就是這么釀出來的,有兩三百斤重。”

賈同祿沒有子嗣,賈占魁生有一獨子,名叫賈慶雨,也就是賈紫焰的父親。

那年頭,身強力壯的男子是被抓去當兵的對象。為此,賈家上下著急發愁,擔心獨子有個好歹。

于是,每到抓壯丁之時,他們就舍痛奉上家中珍藏的桂花酒,以求管抓壯丁的人高抬貴手。這招非常管用,使賈慶雨免于去往前線。

賈慶雨在家耕田種地、結婚生子,還從其伯父賈同祿那里學會了釀造桂花酒。就這樣,賈氏桂花酒開始了世代傳承,上世紀三四十年代進入發展期,后因歷史原因,在上世紀五十年代至七十年代進入沉寂期。

耐得住寂寞 釀造出情懷

年過七旬的賈紫焰,是賈氏桂花酒傳統釀造技藝第四代傳承人。他時常回憶起兒時的賈家小院,長年酒香四溢。但直至賈紫焰16歲時,父親認為其已長大成人,才將“秘方”正式傳授給他。

當時,父親對他說,“你叫紫焰,桂花酒也叫紫焰吧。從今往后,賈家的桂花酒有了名字。”

傳授過程是悄然進行的。因為那時普通的酒是憑票供應,每人每月大約可以購買二兩酒。買酒不容易,釀造好的桂花酒賣出去也難,因為當時私自賣酒是違法的,屬于投機倒把行為。

在艱難情況之下,賈紫焰還是學會了釀造桂花酒,并在趕場天偷偷拿到集市上售賣,以此改善生活。

上世紀九十年代初,賈紫焰迸發創業激情,到南山養豬。因其勤勞能干,從家庭養豬,到養豬專業戶,再到建立養豬場,他成了當地的養豬帶頭人。

靠養豬出了名、發了財的賈紫焰,沒有忘記祖輩傳下來的桂花酒。他見到南山上滿山的桂花樹,便與年邁的父親商量,把小作坊式的桂花酒釀造做成工廠。1993年,紫焰桂花酒廠就這樣面世了,并注冊了“紫焰桂花酒”商標。

隨著聲名遠播,登南山、吃泉水雞、喝桂花酒甚至成為那時人們上南山游玩的“標配”。然而好景不長,市面上很多粗制濫造的桂花酒蜂擁而至,敗壞了桂花酒的名聲。

但因對父親有承諾,賈紫焰一直堅持祖傳秘方,親手釀造紫焰桂花酒,使其美名得以堅守,并留存至今。

“想做好酒,就得按老方子來。”賈紫焰說,比如做酒用的桂花,必須選香氣馥郁的金桂和銀桂,四季桂和丹桂則不行。

在采摘方面也頗有講究。南山上的桂花一年開兩茬,一般在中秋節前后十五天。花期僅十來天,且要在早晨桂花開繁了過后馬上去采。

每年此時,賈紫焰便戴上口罩、帶著員工,先將白色塑料布鋪在地上,再使勁搖桂花樹,桂花便窸窸窣窣落在塑料布上。隨后,用竹竿或手,輕拍樹上桂花。最后,收起塑料布里散落的桂花,裝進竹筐。

“時間不能早也不能晚,要的就是開得最盛時的桂花。打桂花的人必須戴上口罩,是為避免氣息與桂花直接接觸。”賈紫焰說。

回到家后,需立即將桂花過篩,做發酵處理。

“如果用水清洗,極易將它的香味洗掉。”賈紫焰說,在發酵處理時,還要根據一定比例兌配料,將桂花封裝進桂花樹制成的木桶中發酵3個月,其間不管什么原因都不能打開。

發酵3個月后,將這些桂花取出,加入冰糖、蜂糖、高粱白酒以及人參、海馬等多種中藥材,再按祖傳秘方調配好后,方可下窖。

上新街這處幽深的小院,同時也是賈家酒廠所在地。此處共有4個窖藏室,掩埋地下160口缸,每口缸可裝500公斤桂花酒,共裝80噸,缸口密封處都標有下窖時間。

窖藏的泥土也極有講究,共有三層,最下面一層是黃泥土,中間是白散泥,最后鋪上泡沙石,每個月還會定時撒一次補料,使之滲透進泥土中,這樣更利于提高窖藏質量。賈紫焰還保留了這些泥土標本,每有來訪者,便細致講述各種泥土的來歷和作用。

在他看來,釀酒是一件寂寞的事,生活都是在等待中度過。“我們的酒必須要經過三年沉淀,才能稱之為產品。一壇好酒,少則十年,多則二三十年。” 賈紫焰說。

但經過幾十年的經營,紫焰桂花酒取得的榮譽已經擺滿酒廠小院廳堂的整堵墻壁。其中兩項榮譽格外顯眼:2011年,紫焰桂花酒榮獲“重慶老字號”;2014年,紫焰桂花酒的釀制技藝被列入重慶市非物質文化遺產名錄。

“與別家的桂花酒相比,我的酒最大特點就是香醇,‘喝了不打腦殼,沒有后勁。”賈紫焰酒量不好,但每晚必飲一兩桂花酒。

那壇女兒紅 讓她改觀了

婚禮上,滿堂喜氣盈盈。父親喜滋滋地帶人從酒窖中抬出一壇窖藏多年的女兒紅。揭開蓋酒壇的紅布,酒香夾雜著濃濃的桂花香,瞬時彌散開來。在香氣縈繞之中,女兒抬眼看向父親,眼中隱隱有淚光閃動。

這一幕出現在2007年,賈紫焰小女兒賈玉莖的婚宴上。

年邁的賈紫焰至今記得,他和妻子林華賢結婚時,那壇桂花酒清甜的滋味。那是父親賈慶雨為他釀造的,只等慶賀他新婚之喜。

賈紫焰繼承了父親的傳統,為兩個女兒釀造了“女兒紅”。如今,賈紫焰還給外孫釀了酒,待其婚宴上享用。

正是婚宴上的那壇“女兒紅”,讓賈玉莖重新審視父親的釀酒事業。

“我曾經很反對他釀酒,也多次勸說他別再繼續。雖然父親通過釀酒養活了我,但我看到的是他多年的艱辛。”打小耳濡目染,讓賈玉莖深諳制酒之苦,“一瓶酒從開始釀造到包裝運出,其工序講究且異常繁瑣。”

因此,她有意遠離這份家族產業,在外從事財務工作多年。直至結婚那天,滿座賓客對桂花酒的香氣、口感大加贊賞,甚至婚宴結束多日后還有人向她提起。

“原來有這么多人喜歡桂花酒,丟了實在可惜。”這令賈玉莖看到了桂花酒的價值,也體會到了父親常年堅持的意義。

此時,一些關于桂花酒的美好記憶在她心底復蘇。她想起兒時在南山桂花林中的快樂時光;想起每年大年三十早上,父親都會到地窖里開一壇酒,甜絲絲的氣息撲鼻而來;除夕夜,親朋好友會相聚在小院子里,飲酒吃菜,好不愜意。

這些記憶,讓她覺得桂花酒的甜香似乎總在鼻端縈繞,有時甚至很回味。

賈玉莖并無兄弟,唯一的姐姐又嫁去外地。最后,在父親的反復勸說下,她決定“妥協”。

2018年,賈玉莖回到家中,繼承祖業,成為紫焰桂花酒廠新一代“掌門人”。

對于釀酒,賈玉莖從未系統學習過。父親垂垂老矣,她除了要學習釀造技藝之外,還要全盤接手酒廠的一切事務。其間辛苦自不必言,但她認為最難的,在于經營管理理念的轉變。

“因為我們的桂花酒屬于手工釀造產品,父親以前作坊式的經營理念,自然不適應當前的市場競爭。”賈玉莖說。

如今,在賈玉莖的努力下,實體店、電商平臺均能購買到紫焰桂花酒。尤其在北方市場,因桂花較為稀缺,桂花酒備受食客青睞。

未來,賈玉莖計劃從外圍銷售渠道著手,加強網上平臺的宣傳,實現“墻內開花墻外香”,讓更多人知曉并喜歡上桂花酒。

現在酒廠這個院子已然老舊,很難滿足下一步的發展。從去年開始,賈玉莖就開始選址,準備讓生產規模更上一層樓。她很有信心,未來酒廠規模再翻兩番也不成問題,因為到目前為止,他們只是采用了南山上一小部分的桂花。

“很早以前,南山上的村民主要是售賣桂花苗木,任桂花凋落。后來因為有桂花酒廠,村民們還可銷售農歷八月的桂花,增加了一份收入。我們自然愿意成人之美。”賈玉莖說。

紫焰桂花酒廠有了傳承人,且在小女兒手中開始了一步步的轉變。對此,賈紫焰深感欣慰。但他作為非遺傳承人,迫切希望更多人能加入到傳承的隊伍中來。

“曾經,釀造技藝是祖輩不外傳的秘方,但我愿意打破這一桎梏,尋找愛酒、懂酒的能人,將賈氏桂花酒發揚光大。”賈紫焰說。

但是,有情懷的人很多,真正耐得住寂寞的卻少。賈玉莖說,之前曾有幾位年輕人想來全程參與學習,但等到桂花采摘時再聯系,均答復沒有時間。

“桂花盛開,一年就這么一季。雖然人們現在產生了興趣,但要等到次年8月才開始進入采摘桂花、發酵等過程。等待的時間太長,有些熱情就冷卻了。”她遺憾地表示。

賈紫焰向父親承諾會做一輩子桂花酒,賈玉莖也向父親作出了同樣的承諾。

時光流轉,惟有耐得住寂寞的堅守,才顯彌足珍貴。