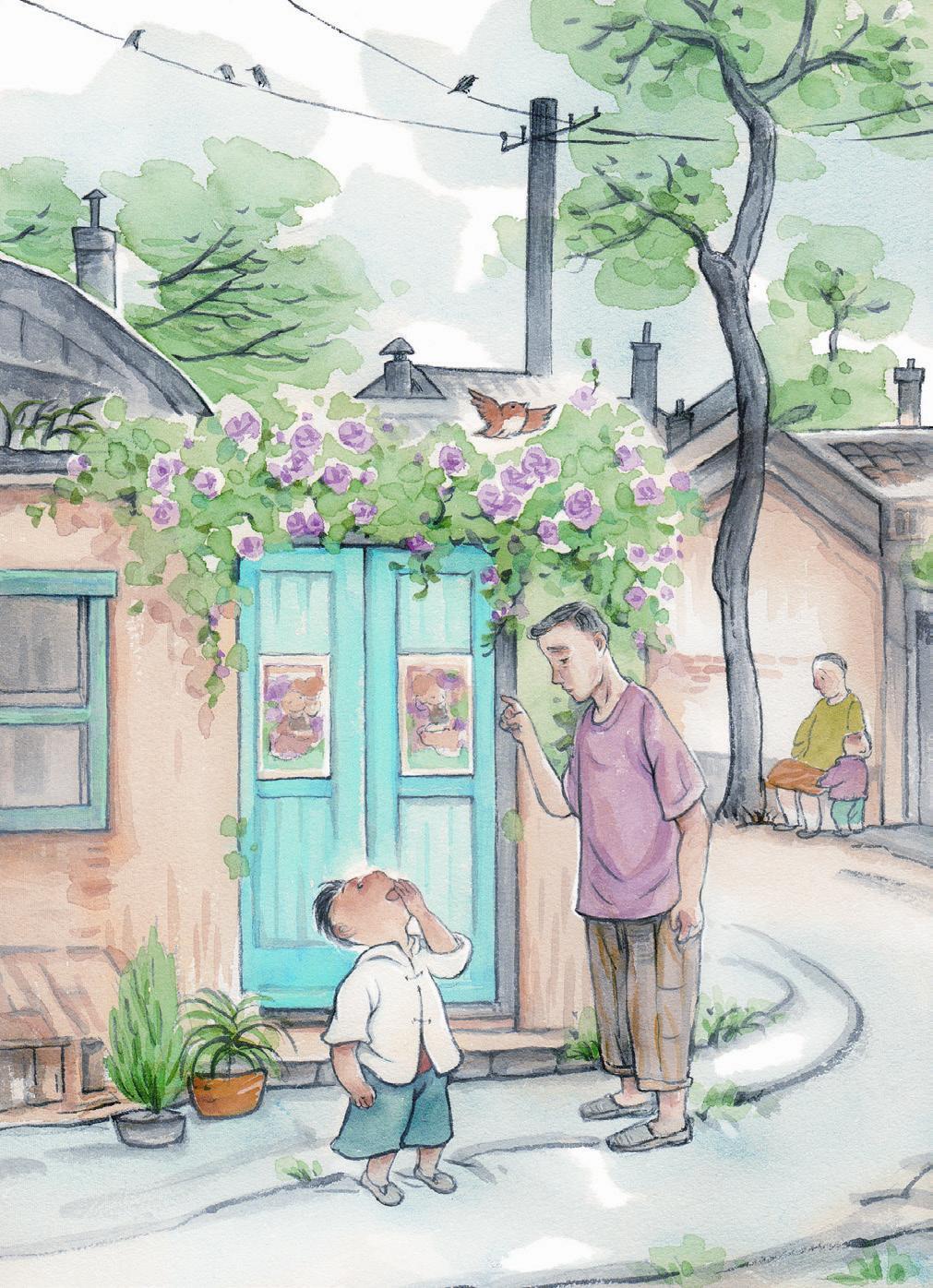

《藍門》里的童年

李學斌

本書以厚爺與他收養的孩子鹽豆的故事為主線,講述了一個關于愛和守望的感人故事。人物不多,但語言雋永,情感充沛。具有鮮明的東北地域特色,厚重的生命主題,構筑了一個溫暖、粗糲、醇厚的文學世界;看似不動聲色的敘述,將城市的變遷、中國一代人的集體記憶、傳統的仁愛精神、濃郁的東北地方文化等豐富內涵融于故事中,抒寫著普通人的苦難與歡樂、孤獨與深情、卑微與崇高,展現特殊背景下少年成長中的生命之重和希望之光,具有強烈的人文情懷和社會現實意義。

《藍門》主體故事發生在孤寡老人厚爺與失親孤兒鹽豆之間,情節核心是異姓爺孫倆的相依為命、貧病相守,厚爺的慈悲寬仁、殷殷守望和鹽豆的天真善良、刻骨思念,故事外圍則是當代社會轉型背景下城區改造、民間藝術失傳、傳統手藝式微等生活場景。從這個意義上說,《藍門》既是一部講述失親孤兒的市井兒童故事,也是一部借“童年之眼”透視生活變遷、人世滄桑的社會風情小說。

這樣一部由多重生活面相、多維社會現實構成的作品可供言說的意涵委實不少。

首先是家庭之于孩子的意義。

現代童年社會學研究表明,童年不僅是生命現象,還是社會結構與文化存在。而在影響童年形態的諸多要素中,以親情為紐帶的家庭結構、家庭文化至關重要。換言之,對個體兒童來說,有什么樣的家庭結構、家庭文化,往往就有什么樣的童年。

故事里,小鹽豆何其不幸。3歲喪父,5歲失母,這樣的遭遇對于一個不諳人事的孩子實在過于嚴酷。但換個角度,小鹽豆又是幸運的,因為他遇到了慈愛仁義的厚爺。不是血親,勝似血親;不是爺孫,勝過爺孫。慈愛寬仁的厚爺以蒼老、年邁之軀,給予小鹽豆的不僅僅是衣食無憂、吃喝有靠的生活保障,還有相濡以沫、相依為命的情感寄托和心靈依靠。是厚爺為鹽豆守護了童年的一方天空,點燃了這個可憐孤兒無望中的信念、無助中的希望。在小鹽豆的生命里,厚爺就如同寒冷冬日的一輪暖陽,讓他沐浴著人間的溫情;也如同無邊長夜里的燭火,驅散了他心底的暗影。毫不夸張地說,是厚爺讓小鹽豆孤苦無依的生活有了溫度,給他黯淡無光的童年鍍上了些許亮色。足見,對于缺少生活資源和命運自主性的孩子而言,哪怕一個素昧平生的老人所主導的家庭對于其童年形態、精神生活亦可影響深遠。

其次是“仁義”對于人生的影響。

《藍門》中,厚爺是油坊街時代變遷的親歷者和見證者。執守家園數十年,歲月流轉,世事轉換,厚爺自穩如磐石,巋然不動。厚爺是那個漸行漸遠的手工時代的守望者,他那無望中的堅守,落寞中的信念,盡管顯得悲壯,不合時宜,卻成為小孤兒鹽豆漂泊命運的“孤島”和童年救贖的“方舟”。

小說中,作者對厚爺形象傾盡筆力,精雕細琢,不惜濃墨重彩,最終讓這位油坊街的“守望者”如雕塑一般兀立于市井街巷里,歲月時空中。在筆者看來,作品中,厚爺的生命守望至少有三層意義:第一層為自我價值的堅守。這表現為老人對“剃頭匠”職業身份的認同和堅持。在厚爺看來,擺攤剃頭,不是做生意,而是家常生活、鄰里交流。因此,無論冬春、晴雨,有無顧客,他都樂于在街口擺攤剃頭,而這份刻板、執拗的背后,實際上是老人對往昔時光的眷念,對自我價值和身份感的認定和堅守。第二層是藍門親情的執念。在厚爺的生命里,呆兒葫蘆走失之謎是無法排解的心結,是難以擱置的隱痛。因此,年復一年《福祿有余》年畫的張貼與藍門色彩的涂抹所寄托的,無疑是對已然消逝的血脈親情的惦念與不舍。第三層為失親童年的守望。故事里,厚爺是小孤兒鹽豆童年的保護神,爺孫之間那份超越血緣的隔代親情,讓小鹽豆在失去親人、缺少同伴的孤單童年里,最終開啟了與厚爺相依為命、代償感恩的成長之路。

而支撐厚爺完成這三重守望的,恰恰是他的“仁義”。

眾所周知,“仁義”是儒家重要的倫理范疇,其本義為仁愛和正義。《禮記·曲禮上》云:“道德仁義,非禮不成。”這表明“仁義”為道德核心,并極言其對禮儀的規范和統攝。“仁義”說經孟子、董仲舒等歷代大儒闡釋、推崇,遂成為傳統道德的別稱,并作為中華美德之準則、規范成為中華傳統文化的根脈,在民間生生不息、源遠流長。

通讀小說,不難發現,小說中的油坊街盡管也有雞鳴狗盜之事,但總體上卻是“仁義之鄉”。這里街坊親融、鄰里和睦、民風淳樸、生活祥和。也正是這樣的社會文化環境孕育出了厚爺、胡爺、石井爺這樣的仁愛誠信、溫和重義、善良寬厚、坦蕩無私的仁義老人。這其中,義薄云天、溫良厚道的厚爺則是“仁義”美德的民間代表。

故事里,厚爺的寬和仁義已然彌散在他的一言一行中,成為他特有的思維方式和生活習慣。而且,他的仁義不獨對鹽豆如此,對走失的弱智兒葫蘆、異鄉女子梅姐、去世的妻子季英、年畫師傅老魏、老街坊石井爺,乃至素昧平生的傻子嘟嘟和老狗毛頭等都是如此。也正是這份至真至善、至誠至信的仁義為油坊街落幕前的蒼涼背景抹上了最后一縷輝煌,也給小鹽豆的童年營造了一絲溫情、快慰的基調。

最后是親緣關系的價值導向。

小說中,整體拆遷后,油坊街已不復存在,可厚爺卻堅守在那里。這份堅守顯得孤獨而悲壯。故事里,厚爺與其說守望著兩扇藍門、一座老宅,不如說守護著對呆傻兒子的念想、已故妻子的承諾,以及對已逝歲月的懷戀。

作品中,老人自始至終固守油坊街。故事末尾,面對想起傻子嘟嘟的厚爺,鹽豆主動提出要做“葫蘆”。提出這個想法,對小鹽豆而言,既是感恩、回報,也是本能而樸素的身份認同。這無疑是逐漸長大的鹽豆自我主體性的蘇醒。就像厚爺是小鹽豆的保護神一樣,小鹽豆其實也是厚爺的精神寄托,是老人的提神劑、開心果。風燭殘年的厚爺又何嘗離得了小鹽豆帶來的人生希望、童年活力?據此,厚爺和小鹽豆之間是相濡以沫、彼此依靠的互哺關系,而非單一向度的祖孫情緣。

真正優秀的文學不只是現實的記錄、模仿,更是生活的升騰與光焰。它在悲涼中孕育溫暖,沉重里顯現輕逸,黯淡時透示微光,淚光中袒露微笑……讓那些夜行的孩子看到曙色,讓迷途的少年找到歸途。而這恰恰是兒童文學面對童年的價值所向、職責所在。

(作者系上海師范大學教授,博士生導師,兒童文學作家)