淮北地區不同小麥品種的適應性分析

章躍樹 郭明明 李筠 王光全 李進

(連云港市農業技術推廣中心,江蘇 連云港 222000)

小麥是我國重要的糧食作物,是保證我國糧食安全的重要基礎[1],也關系到我國糧食安全和社會穩定[2-4]。本試驗通過小麥新品種的引進和示范,篩選出適合本地生態和生產條件的高產、優質、抗病半冬性小麥品種,實現小麥高產優質,為淮北麥區小麥高產優質協同提高提供技術支撐。

1 材料與方法

試驗于2019—2020年在連云港市稻麥綜合示范基地進行,旱茬試驗田前茬為玉米,稻茬試驗田前茬為水稻。土壤類型為潮鹽土,0~20cm土層有機質含量為15.4g·kg-1,全氮1.2g·kg-1,堿解氮64.38mg·kg-1,速效磷54.5mg·kg-1,速效鉀311.6mg·kg-1,土壤pH為7.52。

1.1 試驗材料與設計

試驗單因素簡單隨機設計。旱茬供試品種為“淮麥45”、“山農38”、“保麥1581”、“保麥2號”、“保麥5號”、“保麥6號”、“瑞華麥1506”、“瑞華麥526”、“瑞華516”、“瑞華14040”、“鄭麥0943”、“連麥8號”、“農大102”、“農大165”、“西農20”、“新麥26”、“渦麥9號”、“淮麥43”、“安科1405”、“連1627”、“連1509”、“連麥抗1”、“連1701”、“連1738”、“江麥186”等25個小麥新品種(系),10月17日播種,播量8kg·667m-2,施氮量為20kg·667m-2,氮肥運籌為5∶3∶2。稻茬供試品種為“西農20”、“保麥6號”、“安科1405”、“保麥2號”、“瑞華麥520”、“明麥2號”、“瑞華麥1506”、“淮麥45”、“瑞華14040”、“江麥186”、“淮麥43”、“連麥抗1”、“連1627”、“連1701”、“連1738”、“連1509”、“鄭麥0943”、“保麥1581”、“農大102”、“保麥5號”、“農大165”、“山農38”、“渦麥9號”、“農麥158”、“農麥168”、“淮麥518”、雜交麥等25個小麥新品種(系),11月11日播種,播量20kg·667m-2,施氮量為20kg·667m-2,氮肥運籌為5∶3∶2。各處理在播種前基施復合肥36kg·667m-2,肥料種類分別為尿素(氮含量46%)和復合肥(氮含量15%,P2O5含量15%,K2O含量15%)。小區面積為150m2(6m×25m)。出苗后,每小區標記2個固定樣點,供各生育期調查,其余管理措施同高產大田。

1.2 測定項目和方法

成熟期每小區調查1.2m2的穗數,分小區取樣,進行室內考種,調查株高、穗長、每穗總小穗數、穗粒數、千粒重,每小區收割1.2m2計產。

1.3 數據分析方法

數據采用Excel 2003、SPSS18.0、DPS 6.55等軟件進行計算、繪圖及統計分析。

2 結果與分析

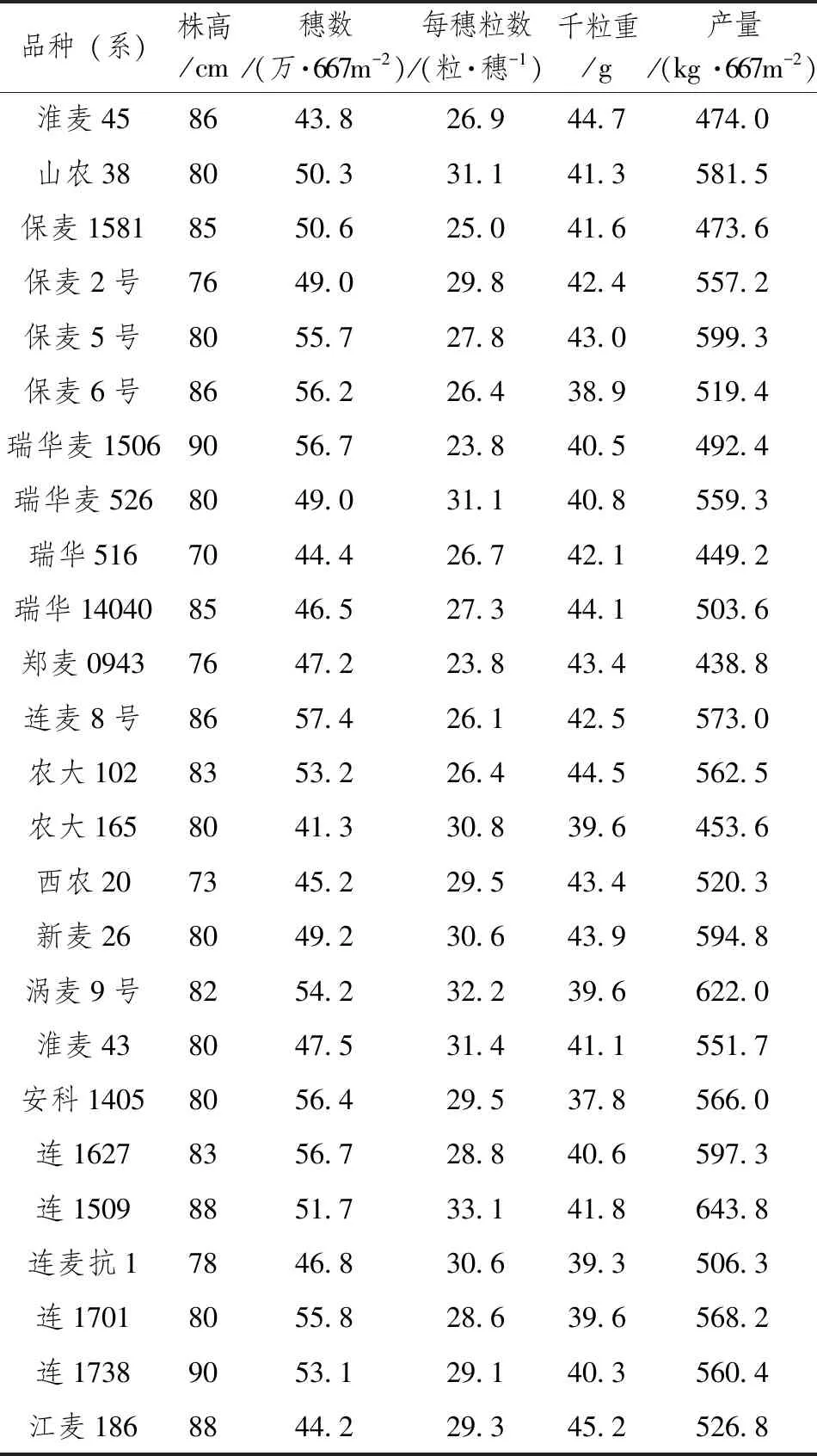

2.1 旱茬條件下小麥品種產量構成因素分析

由表1可以看出,旱茬條件下,25個不同小麥品種(系)株高和產量構成方面有所差異。其中“保麥2號”、“瑞華516”、“鄭麥0943”、“西農20”和“連麥抗1”株高較低,具有較好的抗倒性;25個小麥品種(系)中有13個品種(系)的穗數均超過了50萬·667m-2,以“連麥8號”、“連1627”、“瑞華麥1506”和“安科1405”較高,“農大165”每667m2穗數最低;25個小麥品種(系)每穗粒數有8個品種(系)高于30粒·穗-1,其中以“連1509”最高,為33.1粒·穗-1,“保麥1581”、“瑞華麥1506”、“鄭麥0943”每穗粒數較低;15個小麥品種(系)千粒重超過了41g,以“江麥186”、“淮麥45”和“農大102”千粒重較高,而“連麥抗1”、“保麥6號”和“安科1405”千粒重較低;19個小麥品種(系)產量超過500kg·667m-2,以“連1509”和“渦麥9號”產量最高,分別達到了643.8kg·667m-2和622.0kg·667m-2,以“農大165”、“瑞華麥516”和“鄭麥0943”產量較低。25個小麥品種(系)春季均有不同程度凍害,其中“渦麥9號”、“連1509”、“山農38”、“連1627”、“連麥8號”、“安科1405”和“農大102”凍害較輕,“農大165”和“瑞華516”凍害發生最嚴重。

表1 旱茬小麥品種(系)株高及產量構成

2.2 稻茬條件下小麥品種產量構成因素分析

由表2可以看出,稻茬條件下,27個不同小麥品種(系)株高和產量構成方面均有所差異。有15個品種(系)株高低于80cm,其中“西農20”、“鄭麥0943”、“安科1405”、“保麥5號”和“農麥158”株高較低;25個小麥品種(系)中有15個品種(系)的穗數均超過了50萬·667m-2,以雜交麥、“保麥1581”、“瑞華麥1506”、“連1738”和“連1627”較高,“西農20”、“安科1405”和“農麥168”每667m2穗數較低,均低于48萬·667m-2;8個品種(系)穗粒數高于35粒/穗,其中以“安科1405”和“農麥168”最高,分別為38.2粒/穗和38.1粒/穗,“瑞華麥520”、雜交麥和“保麥1581”每穗粒數均低于30粒/穗;27個小麥品種(系)中有20個品種千粒重超過了40g,以“農大102”、“江麥186”、“淮麥45”和“農麥158”千粒重較高,“保麥6號”和“安科1405”千粒重較低,均低于38g;有18個小麥品種(系)產量超過600kg·667m-2,以“江麥186”、“淮麥518”和“連1509”產量較高,分別達到了680.1kg·667m-2、680.1kg·667m-2和671.8kg·667m-2,有4個品種產量低于580kg·667m-2,分別為雜交麥、“保麥1581”、“保麥6號”和“西農20”。

表2 稻茬小麥品種(系)株高及產量構成

3 結論與討論

小麥的籽粒產量及其構成因素,不僅受生態環境和栽培技術的影響,而且取決于品種的遺傳特性[5]。關于不同品種對小麥籽粒產量和產量構成因素的影響已有較多報道[6,7]。本研究結果顯示,旱茬條件下,“保麥2號”、“瑞華516”、“鄭麥0943”、“西農20”和“連麥抗1”株高較低,具有較好的抗倒性;籽粒產量和穗粒數均以“渦麥9號”、“連1509”、“山農38”、“連1627”、“連麥8號”、“安科1405”較高,同時,上述品種春季凍害較輕,可能也是造成其產量較高的原因之一。旱茬所有小麥品種的每穗粒數較去年同期有所下降,分析可能是由于冬前氣溫偏高,造成旺長,春季倒春寒導致各小麥品種(系)遭受不同程度凍害所致。稻茬條件下,“西農20”、“鄭麥0943”、“安科1405”、“保麥5號”和“農麥158”株高較低,這與旱茬條件下結果基本一致,說明品種本身的遺傳特性對小麥株高的影響作用要大于茬口條件。“江麥186”、“淮麥518”和“連1509”產量較高,其產量3要素之間的協調性最好,而產量較低的雜交麥、“保麥1581”、“保麥6號”和“西農20”,其千粒重也較低。以上結果表明,不同小麥品種間籽粒產量3要素對產量的貢獻不盡相同,這與前人研究結果基本一致[8-13],初步分析可能是品種、土壤條件以及環境條件等因素不同所致,還有待于進一步探討。

綜合以上結果分析,旱茬條件下“渦麥9號”、“連1509”、“山農38”、“連1627”、“連麥8號”、“安科1405”產量3要素協調較好,產量較高;稻茬條件下,“江麥186”、“淮麥518”和“連1509”產量較高。