運動再學習療法對腦卒中急性期偏癱患者肢體功能恢復的影響研究

湯俊

急性腦卒中的共同特點是局灶性神經功能缺損,已經成為嚴重威脅老年人健康的疾病。急性腦卒中的死亡率隨著醫療技術的進步明顯下降,但急性腦卒中患者約70%有不同程度的神經功能障礙,臨床主要表現為偏癱。偏癱患者伴有不同程度的運動功能障礙,由于缺乏保持正確姿勢的能力,影響患者四肢的恢復,容易造成關節攣縮變形等。腦卒中的康復干預方法包括中醫、針灸、推拿和康復訓練等,各有一定的效果。但對于急性腦卒中患者的治療仍缺乏一套系統的康復訓練方案。目前腦卒中急性期推薦使用運動再學習療法。運動再學習療法是一種多層次的管理模式,包括康復訓練、健康教育的多學科合作等,對腦卒中有積極的影響。運動再學習訓練是中樞神經系統損傷后運動功能恢復的一個再學習或再訓練的過程。運動再學習療法以生物力學、運動科學和認知心理學等理論為基礎,強調注重運動功能的實用性,強調患者積極參與[1]。作者以運動技能學習理論為基礎,將腦卒中急性期偏癱患者神經系統損傷后的恢復再學習作為一種治療方法。利用運動再學習療法重建運動和生活技能是康復治療的重要目的之一。在腦卒中急性期偏癱康復治療中要結合臨床實踐,根據疾病發展的階段來設計合適的環境,設定適當的運動難度來建立適當的反饋模式,以及科學的評價體系,對提高患者參與治療起到促進作用,促進患者運動能力恢復正常,恢復相對正常的生活能力。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年5 月~2020 年5 月在沈陽市第二中醫醫院康復醫學科的80 例腦卒中急性期偏癱患者,隨機分為對照組和試驗組,每組40 例。對照組男20 例,女20 例;年齡41~76 歲,平均年齡(44.4±10.7)歲;體質量指數25.4~28.6 kg/m2;梗死區位置:基底節14 例,大腦皮層15 例,其他部位11 例;文化程度:文盲3 例,小學8 例,初中12 例,高中8 例,大專及以上9 例;合并糖尿病5 例,高血壓2 例,心臟病3 例。試驗組男19 例,女21 例;年齡41~74 歲,平均年齡(46.2±10.8)歲;體質量指數24.6~28.2 kg/m2;梗死區位置:基底節13 例,大腦皮層14 例,其他部位13 例;文化程度:文盲4 例,小學7 例,初中14 例,高中8 例,大專及以上7 例;合并糖尿病3 例,高血壓4 例,心臟病患者3 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:腦卒中急性期偏癱患者診斷符合1998 年第五屆全國腦血管病會議制定標準,并經磁共振成像(MRI)證實所有患者均為急性偏癱,年齡40~90 歲,首次腦卒中且病程<1 個月,所有患者的家屬均知情同意,簽署知情同意書,患者意識清楚,生命體征穩定。排除標準:排除伴有嚴重心、肺和腎等重要臟器疾病、類風濕性關節炎、糖尿病周圍神經病變和腰椎間盤突出癥等疾病;排除不穩定心腦血管疾病或有既往偏癱史患者;排除有可逆性腦缺血神經功能缺損患者;排除具有嚴重情緒、心理障礙或依從性差患者。

1.3 方法 所有患者均服用改善腦循環藥物、神經營養藥物和調脂藥物治療。常規康復訓練在臨床癥狀不再惡化、生命體征穩定后開始。神經恢復技術以神經病學理論為基礎,在醫生的指導下促進正常運動模式,避免異常運動模式,包括良好的肢體位置和橋接運動等。對照組僅給予上述常規治療。觀察組在常規治療的基礎上進一步進行運動再學習療法。根據腦卒中急性期偏癱患者是否有肌張力下降、運動功能障礙、平衡功能障礙,設計多步驟訓練計劃,運動計劃包括運動缺失的練習,功能性任務訓練,將練習轉移到現實生活環境中。訓練內容包括軀干運動訓練,肌肉誘導訓練,轉體訓練,訓練患者從健康側轉移到坐在床邊。在醫生的幫助下,肩甲帶完成上下左右的運動。誘導上肢伸展并到達物體,受影響一側軀干向前彎曲,康復治療師協助患側上肢觸摸額頭、枕頭、床面等。步行準備訓練包括:腘繩肌、腓腸肌、足底筋膜等軟組織拉伸訓練;俯臥位主被動髖關節伸展和膝關節背曲訓練;由坐位轉移到站位時,保持雙膝屈曲,臀部抬離床面的訓練。坐位平衡訓練時將重心轉移到正確坐姿時的姿勢調整。坐著的時候觸摸四周物體。跟腱的拉伸訓練應在康復治療師的指導下進行,30 min/d,6 d/周,持續3 周。在訓練過程中充分運用示范、指導等技能,使患者成功度過運動技能的認知、聯想和自發性三個階段;再讓患者進行2 次主動訓練,40 min/次。良好肢體位置的擺放:仰臥位,將頭放在枕頭上,朝向患側,肩關節外展,肘關節伸展,前壁旋前,手指握毛巾卷;患側臥位,將枕頭放在背部,上肢保持伸展位置向后轉動,肘部伸展,前壁旋后,手掌面朝上;健側臥位,患者側臥,軀干前后放置高枕頭。肘關節保持伸展位置,肩膀應盡量伸展。患者定期改變體位,2~4 h/次,2 次/d。搭橋動作:患者雙腳平放于床面,雙膝穩定的患者,幫助患者把健側下肢搭于患側下肢上,各抬起腰部10 次,2 次/d。肢體被動運動包括:肩關節前曲,后伸,內收,外展;肘關節屈曲,伸展;前臂旋前和旋后,腕關節及手指屈曲,伸展;髖關節及膝關節的屈曲、伸展、內收、外展;踝關節的背曲。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者運動評分,肢體功能恢復評分,步行功能評分以及臨床總有效率。療效判定標準:顯效:臨床癥狀和體征好轉,肢體功能有所恢復;有效:臨床癥狀和體征稍有好轉,肢體功能有所恢復;無效:臨床癥狀及體征無改善甚至加重,肢體功能無改善。總有效率=顯效率+有效率。采用Fugl-Meyer 運動功能評定量表評定兩組患者運動評分、肢體功能恢復評分,評分越高,下肢分離運動功能越好。同時采用Holden 步行功能分級量表評定患者的步行功能,分為0~5 級,0 級代表不能步行或需2 人以上的協助,5 級代表任何地方都能獨立步行。分級越高,患者的行走能力越強。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

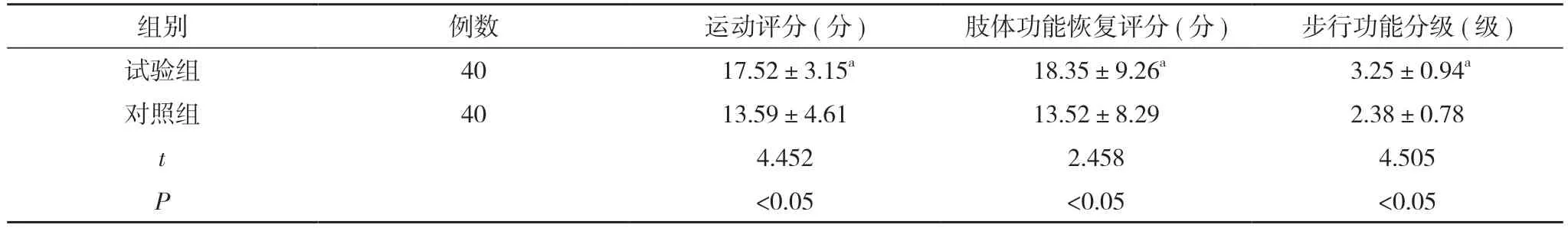

2.1 兩組運動評分、肢體功能恢復評分、步行功能分級對比 試驗組患者運動評分(17.52±3.15)分、肢體功能恢復評分(18.35±9.26)分、步行功能分級(3.25±0.94)級高于對照組的(13.59±4.61)分、(13.52±8.29)分、(2.38±0.78)級,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者治療效果對比 試驗組患者治療總有效率95.0%高于對照組的77.5%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組運動評分、肢體功能恢復評分、步行功能分級對比()

表1 兩組運動評分、肢體功能恢復評分、步行功能分級對比()

注:與對照組對比,aP<0.05

表2 兩組患者治療效果對比[n(%)]

3 討論

急性腦卒中是由彌漫性腦功能喪失而引起的臨床腦血管意外,具有發病率高以及致殘率高等特點。目前發病率明顯上升,發病年齡逐漸年輕化。調查顯示我國急性腦卒中存活者約800 萬人,約3/4 的患者存在認知、語言等方面的障礙,表現為肌力和對各種活動的控制能力受損[2]。從機制上看,腦卒中偏癱是由上運動神經元損傷所致,導致患者生活質量明顯下降。腦卒中后早期康復訓練有助于提高患者恢復情況,能促進大腦皮層神經功能重塑。對急性腦卒中患者運動功能的康復,和減少并發癥具有重要意義。臨床強調腦卒中后早期康復訓練的必要性。值得注意的是對主動康復訓練的安全性應更加謹慎。根據患者病情的個體化程度,有計劃地選擇適當的康復訓練項目和訓練難度,采取監測心率、呼吸、心率等,并及時詢問患者的主觀感受,盡量避免不良事件的發生。運動再學習療法強調創造適宜的訓練環境,通過正確的運動方法訓練運動控制能力。研究表明,運動再學習療法能促進缺血性血管的恢復和再生,改善缺血再灌注后的神經功能,基于運動再學習療法可以提高中風急性期康復訓練的質量[3]。因此,腦卒中患者反復練習是促進腦組織產生新的的功能連接的關鍵刺激。運動再學習療法是指對患者進行反復訓練,促進大腦增強和刺激大腦皮層活動,提高神經系統興奮性,為肢體功能恢復奠定良好的基礎[4]。根據康復理論,大腦具有一定的可塑性。中風后的大腦能改善中樞神經系統的可塑性,促進腦組織周圍健康,側腦細胞補償可以加速側支循環的建立,促進功能恢復[5]。

綜上所述,對腦卒中急性期偏癱患者來說,采取運動再學習療法訓練指導,可以改善患者各項功能,及提高患者臨床有效率,故采取運動再學習療法訓練應作為臨床輔助方案治療。