人工流產患者宮腔粘連發生的影響因素分析

李慧英

(河南省太康縣人民醫院 產科, 河南 周口 461400)

0 前言

女性在妊娠3 個月內采用手術或藥物方法終止妊娠稱為早期妊娠終止, 也被叫做人工流產[1]。 手術是目前臨床較為常用的人工流產方式, 但術后經陰道三維彩超診斷發現部分患者存在宮腔粘連[2]。 宮腔粘連又稱 Asherman 綜合征, 是指由于各種因素所致宮腔或頸管基底層內膜損傷后, 宮腔肌壁和 (或)頸管相互粘連。 宮腔粘連意味著子宮正常的解剖結構和生理功能均發生了異常改變, 對女性生殖健康影響極大[3]。 基于此,本研究旨在探討人工流產患者宮腔粘連發生的影響因素, 以期為臨床提供更多參考, 現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析 2016 年 1 月至 2018 年 12 月在我院行人工流產的196 例患者的臨床資料, 所有入選患者均采用吸宮手術, 根據人工流產后是否發生宮腔粘連分為未發生組 (n= 136) 和發生組 (n = 60)。

1.2 入選標準納入標準: 入選患者均符合人流手術相關指征;病歷資料完整。 排除標準: 精神疾病患者; 嚴重傳染性皮膚疾病患者; 心肝腎等器官疾病患者; 凝血功能障礙者; 手術耐受力弱者; 各種疾病的急性期階段者。

1.3 研究方法制作一般情況調查表, 詳細調查并記錄兩組患者的一般人口學資料, 包括年齡, 是否有刮宮史、 子宮內膜息肉切除史、 子宮肌瘤切除史, 是否患盆腔炎, 產次, 術中宮腔操作次數及吸宮時間等。

1.4 統計學方法采用SPSS 25.0 統計學軟件處理數據。 計數資料以 n (%) 表示, 采用 χ2檢驗; 采用 Logistic 多因素回歸分析人工流產患者宮腔粘連發生的影響因素; P <0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

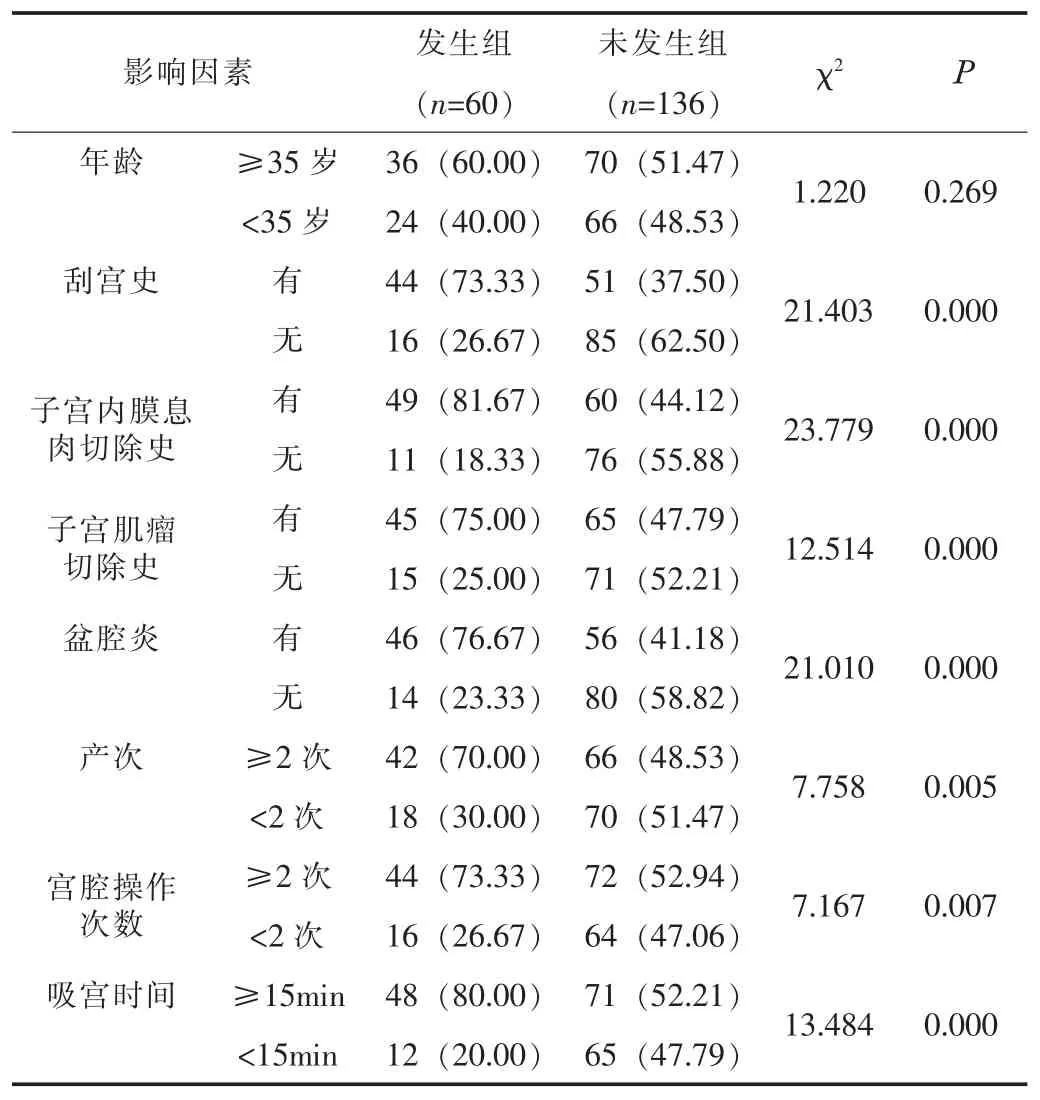

2.1 單因素分析兩組的年齡比較, 差異無統計學意義 (P >0.05); 發生組的刮宮史、 子宮內膜息肉切除史、 子宮肌瘤切除史、 盆腔炎、 產次≥2 次、 宮腔操作次數≥2 次及吸宮時間≥15 min 占比均顯著高于未發生組 (P <0.05)。 見表 1。

表1 人工流產患者發生宮腔粘連單因素分析 [n (%)]

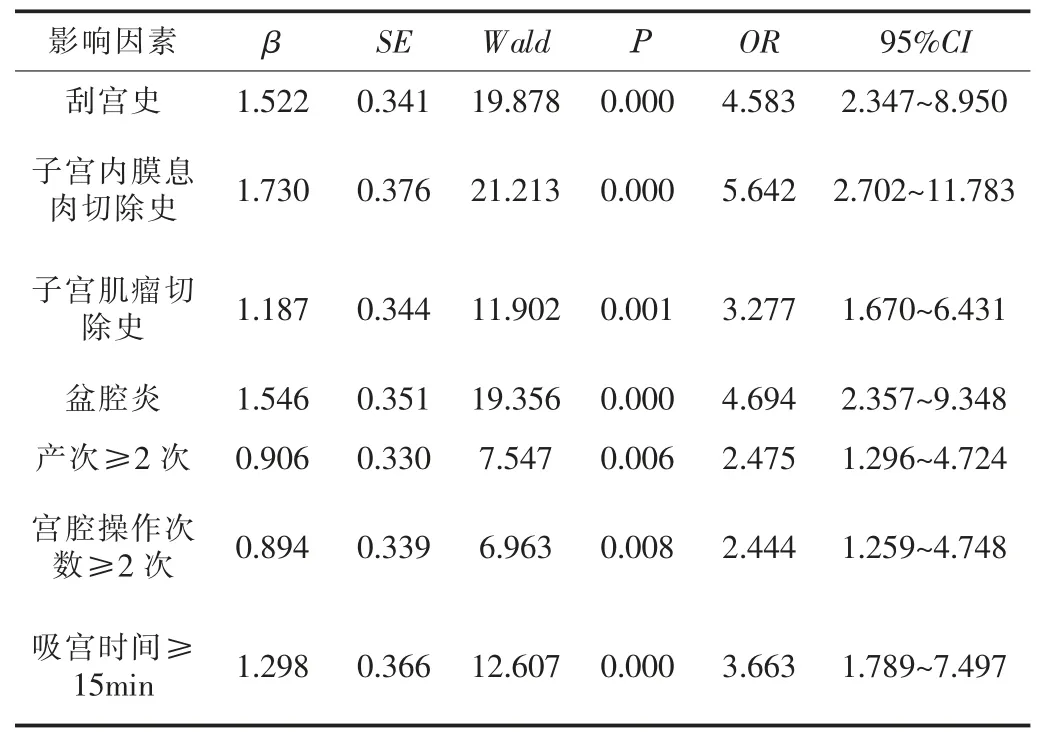

2.2 Logistic 多因素分析Logistic 多因素分析顯示, 刮宮史、子宮內膜息肉切除史、 子宮肌瘤切除史、 盆腔炎、 產次≥2 次、宮腔操作次數≥2 次、 吸宮時間≥15 min 是人工流產患者發生宮腔粘連的危險因素 (OR>1, P <0.05)。 見表 2。

表2 人工流產患者發生宮腔粘連Logistic 多因素分析

3 討論

人工流產術后常見并發癥為宮腔粘連, 宮腔粘連是影響女性生殖健康的一個重要因素[4]。 宮腔粘連可導致月經量少、 閉經、 不孕, 如果妊娠則容易發生流產或胎盤種植異常, 如前置胎盤、 胎盤黏連、 胎盤植入等, 對患者危害極大[5-6]。 本研究結果顯示, 刮宮史、 子宮內膜息肉切除史、 子宮肌瘤切除史、盆腔炎、 產次≥2 次、 宮腔操作次數≥2 次、 吸宮時間≥15 min是人工流產患者發生宮腔粘連的危險因素, 與相關研究[7]一致。 分析原因在于: 子宮內膜基底層具有再生修復功能, 其結構和功能的完整性和宮腔粘連有密切的關系[8]。 刮宮史、 子宮內膜息肉切除史、 子宮肌瘤切除史均會對子宮內膜基底層造成影響, 并且人工流產術后雌激素、 孕激素水平下降導致子宮內膜再生修復能力降低, 易造成子宮壁相互粘連[9]。 同時, 宮腔操作次數多、 吸宮時間較長也會損害宮腔內膜基底層, 破壞其結構和功能的完整性, 導致術后發生粘連的風險升高[10]。 另外, 在人工流產手術前存在盆腔炎等生殖系統炎癥, 改變宮腔內環境的同時也會損害子宮內膜的生理功能, 增加發生宮腔粘連的風險。 因此, 醫務人員應該在人工流產術前做好對患者的一般資料核查, 明確刮宮史、 子宮內膜息肉切除史、 子宮肌瘤切除史、 產次情況, 著重關注此類患者; 對盆腔炎患者進行有效治療, 糾正感染狀態; 術中需減少宮腔吸引操作次數、 吸宮時間, 減輕對患者子宮內膜的損傷, 降低宮腔粘連發生風險。

綜上所述, 刮宮史、 子宮內膜息肉切除史、 子宮肌瘤切除史、 盆腔炎、 產次≥2 次、 宮腔操作次數≥2 次、 吸宮時間≥15 min 是人工流產患者發生宮腔粘連的危險因素。 臨床在對患者實施人工流產術時應重點關注以上危險因素, 以減少術后宮腔粘連的發生。