不同劑量氫嗎啡酮在剖宮產術后硬膜外自控鎮痛中的效果觀察

韓天福, 張姣, 羅潔榮, 鄭彬, 劉煥儀

(廣州市第一人民醫院 手術麻醉中心, 廣東 廣州 510030)

剖宮產術后切口疼痛是臨床常見的癥狀, 需采取鎮痛措施以減輕產婦疼痛, 加快產后康復, 提高產婦滿意度[1]。 硬膜外自控鎮痛是目前常用的剖宮產術后鎮痛方法, 氫嗎啡酮是阿片類強效鎮痛藥, 與嗎啡相比, 其鎮痛效果好且不良反應少, 在疼痛管理領域具有廣闊的應用前景[2-3], 但氫嗎啡酮用于剖宮產術后硬膜外鎮痛的劑量選擇, 目前尚無文獻報道。 本研究擬通過觀察不同劑量的氫嗎啡酮聯合羅哌卡因在剖宮產術后硬膜外鎮痛中的應用效果及不良反應, 探討氫嗎啡酮應用于剖宮產術后鎮痛的最佳劑量, 為臨床合理用藥提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料經廣州市第一人民醫院倫理委員會審查通過,選取2019 年3 月至8 月于我院行剖宮產術并硬膜外鎮痛的產婦 90 例, 年齡 22 ~ 43 歲, 孕 37 ~ 42 周, 擇期單胎剖宮產,無麻藥過敏及藥物濫用史, 無妊娠合并癥及手術禁忌證, 無產后大出血。 采用隨機數字法將產婦平均分為三組, 分別為A組、 B 組和 C 組, 氫嗎啡酮劑量分別為 2 mg、 1.5 mg、 1 mg。 A組產婦年齡 (31.33 ± 5.29) 歲, 身高 (158.63 ± 5.00) cm, 體重 (67.93 ± 8.28) kg; B 組產婦年齡 (32.27 ± 3.65) 歲, 身高(158.37 ± 4.48) cm, 體重 (69.63 ± 7.15) kg; C 組產婦年齡(32.27 ± 5.36) 歲, 身高 (160.9 ± 5.70) cm, 體重 (71.08 ±10.94) kg。 三組產婦的年齡、 身高、 體重比較, 差異均無統計學意義 (P >0.05)。

1.2 麻醉方法所有產婦均術前6 ~8 h 禁飲食, 入室后監測生命體征, 取左側臥位, 經L3~L4間隙行腰麻-硬膜外聯合麻醉,于蛛網膜下腔注入0.5%羅哌卡因2.5 mL 后, 經硬膜外針朝頭端置入硬膜外導管3 ~4 cm 備用, 麻醉后產婦平臥, 確定硬膜外管位置, 經硬膜外管追加2%利多卡因5 mL, 麻醉平面控制在T6水平, 產婦出胎后均予托烷司瓊5 mg 靜脈推注。

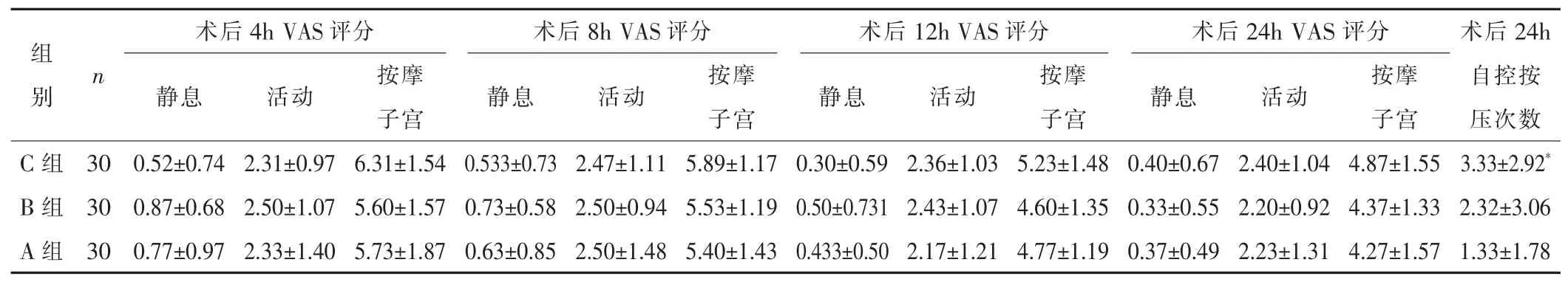

表1 三組的VAS 評分及自控按壓次數比較 ()

表1 三組的VAS 評分及自控按壓次數比較 ()

注: 與 A 組比較, *P <0.05。

子宮 靜息 活動 按摩子宮C 組 30 0.52±0.74 2.31±0.97 6.31±1.54 0.533±0.73 2.47±1.11 5.89±1.17 0.30±0.59 2.36±1.03 5.23±1.48 0.40±0.67 2.40±1.04 4.87±1.55 3.33±2.92*B 組 30 0.87±0.68 2.50±1.07 5.60±1.57 0.73±0.58 2.50±0.94 5.53±1.19 0.50±0.731 2.43±1.07 4.60±1.35 0.33±0.55 2.20±0.92 4.37±1.33 2.32±3.06組別 n術后 4h VAS 評分靜息 活動 按摩子宮 靜息 活動 按摩術后8h VAS 評分 術后12h VAS 評分 術后24h VAS 評分 術后24h自控按壓次數子宮 靜息 活動 按摩A 組 30 0.77±0.97 2.33±1.40 5.73±1.87 0.63±0.85 2.50±1.48 5.40±1.43 0.433±0.50 2.17±1.21 4.77±1.19 0.37±0.49 2.23±1.31 4.27±1.57 1.33±1.78

1.3 術后鎮痛方法所有產婦術后均接受硬膜外自控鎮痛, A組給予氫嗎啡酮 2 mg, B 組給予氫嗎啡酮 1.5 mg, C 組給予氫嗎啡酮1 mg, 三組均加羅哌卡因100 mg, 用生理鹽水稀釋至50 mL, 首劑量 5 mL, 持續速度 1 mL/h, 自控加藥量 1 mL,自控時間15 min, 宣教鎮痛泵使用方法, 通過智能系統及隨訪獲取數據。

1.4 觀察指標①鎮痛效果: 采用視覺模擬疼痛量表 (VAS)評價三組產婦術后 4 h、 8 h、 12 h、 24 h 靜息、 活動 (翻身、咳嗽) 及護士按摩子宮的疼痛程度。 ②不良反應: 具體包括惡心、 嘔吐、 頭暈、 皮膚瘙癢、 鎮靜過度、 呼吸抑制等。 ③產婦自控按壓次數。

1.5 統計學分析使用SPSS 統計軟件處理數據。 用Kolmogorov-Smirnov 檢驗評估數據的正態分布。 描述性統計包括根據數據特征的標準差或比例的平均值, 連續變量以平均標準差 (SD)或中位數表示, 各組間自變量的比較采用t 檢驗, 對非正態分布數據采用Mann-Whitney U 檢驗; 計數資料采用卡方檢驗。 P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 三組的VAS 評分及自控按壓次數比較三組產婦術后4 h、8 h、 12 h、 24 h 靜息、 活動的 VAS 評分都較低, 組間差異無統計學意義 (P >0.05); 按摩子宮的 VAS 評分均較高, 但組間差異無統計學意義 (P >0.05)。 C 組的自控按壓次數顯著多于A 組, 差異有統計學意義 (P <0.05)。 見表 1。

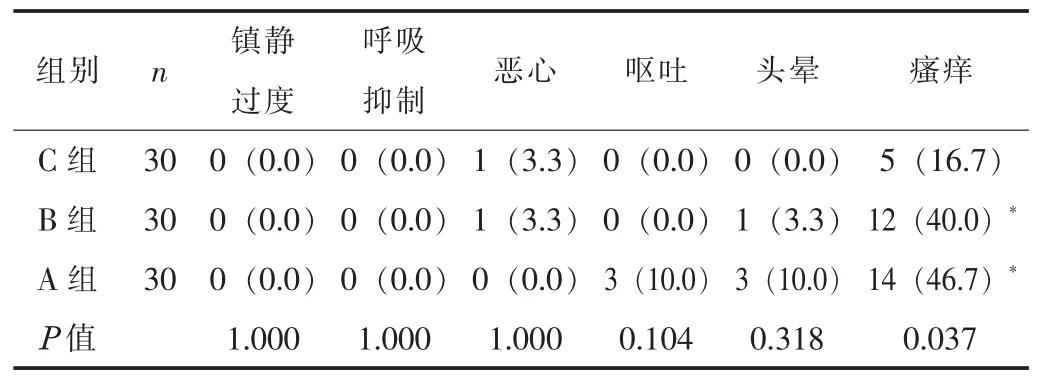

2.2 三組的術后不良反應比較三組產婦均未出現鎮靜過度及呼吸抑制, 三組的惡心、 嘔吐、 頭暈發生率比較, 差異均無統計學意義 (P >0.05); C 組的瘙癢發生率顯著低于 A 組和 B 組,差異均有統計學意義 (P <0.05)。 見表 2。

3 討論

本研究中, 各組產婦鎮痛期間, 靜息、 活動的VAS 評分均低于3 分, 組間差異均無統計學意義, 表明三種劑量的藥物均能取得良好的鎮痛效果。 產后按摩子宮能有效預防產后出血并加快子宮的恢復速度[4], 但剖宮產產婦未經歷分娩陣痛, 子宮與腹部均有傷口, 對按摩子宮非常敏感, 三種劑量的藥物均未能有效降低子宮按摩的疼痛, 有待進一步研究。

表2 三組的術后不良反應比較 [n (%)]

阿片類藥物用于硬膜外鎮痛最常見的不良反應為皮膚瘙癢, 可能有多種機制共同參與, 以中樞性μ 阿片受體以及中樞神經系統癢覺中心激活為主, 聯合五羥色胺3 受體、 多巴胺D2 受體激活以及痛與癢相互作用等[5], 剖宮產術后鎮痛和分娩鎮痛的產婦發生瘙癢的不良反應更為顯著[6], 可能與雌激素與阿片受體相互作用有關[7]。 本研究中, C 組 (1 mg) 的瘙癢發生率顯著低于 A 組 (2 mg) 與 B 組 (1.5 mg), 提示氫嗎啡酮用于硬膜外鎮痛引起瘙癢可能與劑量有關。

綜上所述, 1 mg 氫嗎啡酮聯合羅哌卡因應用于剖宮產術后硬膜外自控鎮痛的效果好, 不良反應少, 值得臨床應用。