我國個人信息權的司法保護實證研究

——以611份裁判文書為分析樣本

何青洲 李亮

引 言

信息權是公民作為信息主體所具有的、信息化社會中信息互動行為規范所賦予的、實現于信息類新型社會關系之中的,公民以相對自由的作為或不作為的方式維護自身信息利益的一種手段。信息權的特征是信息權本質的外化,是信息權利現象與其他社會現象或者事物的基本關系的表現,是信息權本身所固有的、不以任何意志為轉移的確定的東西。信息權的基本特征可以概括為三點:

第一,信息權是以信息為客體的權利束。從哲學意義上講,客體是與主體相對的范疇,是指主體的意志和行為所指向的對象。①張文顯主編:《法理學》,高等教育出版社2015年版,第116頁。信息作為信息權的客體,承載了信息權利的內容。由于信息這一資源在信息社會體現出在經濟、社會、政治方面有著全方位的價值體現,具有很強的統攝功能,故此,信息權指稱一系列的具有共同特征的、由具體信息權所組成的權利束。第二,信息權主體與客體的分離性特征。在信息化社會,信息科技將社會主體的身份與行為以數字化的方式進行了系統性構建,人們和他人發生接觸,很多時候人們都不需要實體實際參與,而是作為一個數據符號就可以了,這個數據符號所反映的正是主體實際參與的內容。比如,網絡購物行為,平臺用戶不需要到實際商場進行挑選,在網絡平臺上所展示的圖片中挑選后,以電子貨幣的形式進行支付,商家在確認之后將特定的商品以快遞的形式郵寄給客戶。在這個過程中,用戶的購物信息以數字化的方式存儲在網絡服務提供商的存儲設備中,并以比特流的方式在用戶、平臺、商戶之間進行傳播。“信息是具有內容含義的知識,而數據則是信息的體現形式”。②紀海龍:《數據的私法定位與保護》,載《法學研究》2018年第6期。但是信息以數據的形式進行交流,存儲在技術提供商或者個人的技術設備存儲器上,這種使用現狀造成了信息所有與數據歸屬的事實性分離,也就使得信息權的歸屬變得至關重要。信息權主體的信息利益被其他主體占有與利用的現象致使信息權主體與信息權客體之間產生了分離。這種分離性也是信息社會的風險性特征、極具復雜性特征的直接體現。第三,信息權具有規范性與解釋性特點。信息權利理論和信息權利制度能夠解釋信息社會中人們的信息行為和社會實踐發生的原因,而且基于不同目的構建出來的信息權利理論還可以作為具體信息權利進行解釋的工具與信息權利建構框架。在信息社會中,信息權不僅能夠對信息人格權、信息財產權、信息知情權等具體信息權具有理論解釋力,同時還能夠給予社會以合乎信息社會發展規律的制度設計框架。信息權具有創造性的功能,在認同信息這一權利客體的前提下,進一步發展出信息安全權,在數字化信息進入傳統財產權領域中發展出信息財產權。這使得信息權能夠為中國法治現代化建設提供權利理論層面的正當性與合理性論證。③參見張文顯:《知識經濟與法律制度創新》,北京大學出版社2011年版,第79-81頁。

我國《網絡安全法》規定:“個人信息,是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別自然人個人身份的各種信息,包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份證件號碼、個人生物識別信息、住址、電話號碼等。”《民法典》第六編“人格權”第六章“隱私權和個人信息保護”中規定了“自然人的個人信息受法律保護”。雖然規定了“個人信息”的概念和內涵,即“個人信息是以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別特定自然人的各種信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份證件號碼、生物識別信息、住址、電話號碼、電子郵箱、健康信息、行蹤信息等。”但民法典在規范邏輯上仍然沒有直接規定“信息權”。雖然規定了“個人信息決定”和“個人信息安全”等內容,在個人信息司法保護方面也規定“個人信息中的私密信息,適用有關隱私權的規定;沒有規定的,適用有關個人信息保護的規定。”但在法律責任承擔的方式、標準等方面仍然沒有作出明確規定。《個人信息保護法》(草案)第65條規定:“因個人信息處理活動侵害個人信息權益的,按照個人因此受到的損失或者個人信息處理者因此獲得的利益承擔賠償責任;個人因此受到的損失和個人信息處理者因此獲得的利益難以確定的,由人民法院根據實際情況確定賠償數額。”由此,個人信息權司法保護法律責任的承擔方式和標準由法院在司法過程中確定。通過對關涉信息權保護的611份裁判文書進行深入分析,探討信息權司法保護的現狀與問題,對于法院確定信息權保護的法律責任承擔方式、標準等具有借鑒意義。

一、信息權的主要類型

隨著信息產業的發展、信息科技的進步,信息技術已經與人們的日常生活融為一體。以信息人格權、信息財產權、信息知情權和信息安全權等為主要表現內容的信息權體系正逐步成型。

(一)信息人格權

人格權是指自然人人格利益為標的的權利。①參見梁慧星:《民法總論》,法律出版社2019年版,第91頁。隨著現代社會、科技、文化的發展,人格權制度也呈現出一些新的趨勢,信息網絡環境下人格權問題便是其一,②參見王利明:《試論人格權的新發展》,載《法商研究》2006年第5期。信息人格權便是其具體表現形態。信息人格權是指社會主體在信息社會所固有的以人格利益為客體的權利。它直接指向的是數據信息中可識別的個人敏感信息與反映傳統人格權內容的信息,個人的信息化形象便是蘊含在個人信息中的人格權屬性在信息系統中的直接體現。③參見張新寶:《從隱私到個人信息:利益再衡量的理論與制度安排》,載《中國法學》2015年第3期。

(二)信息財產權

財產權是民事主體對有形或者無形物享有經濟利益的權利。但是隨著信息社會的發展,信息產業日益壯大,數據已經成為具有舉足輕重地位的新型資產,而于此同時個人信息與數據利益之間的界限也變得越來越模糊,導致產生了極為復雜的信息、數據、利益關系,①參見龍衛球:《數據新型財產權構建及其體系研究》,載《政法論壇》2017年第4期。而由于財產權自身所具有的社會義務性使得財產權理論必須為這種現象做出理論貢獻,②參見劉劍文、王樺宇:《公共財產權的概念及其法治邏輯》,載《中國社會科學》2014年第8期。信息財產權便是這方面研究的具體體現。

信息財產權指民事主體對信息社會中具有經濟利益的信息所享有的權利。它直接指向的是數據信息中可以轉移的、具有經濟利益的信息。但是信息社會的特性,使得信息財產權具有特殊性。一方面信息財產權同傳統財產權一樣,具有排他性,由所有者占有、支配與處分。另一方面,信息系統的特殊性、信息產業的發展以及數據活動的特性又要求著一種便捷性的財產權設計方式,③參見【美】勞倫斯·雷席格:《網絡自由與法律》,劉靜怡譯,臺灣商周出版社2002年版,第396頁。這使得信息財產權的流轉與歸屬關系極為復雜。信息財產權的權利主體為民事主體,客體由于信息科技的發展具有開放性的特征,如網站注冊信息、網站虛擬貨幣、平臺購物信息、交流平臺的交流信息以及數據服務信息等都應該包括在內。

(三)信息知情權

知情權有廣義和狹義之分。廣義的知情權是指社會主體對所有的社會生活享有獲知其信息的權利。狹義的知情權是指公民針對政府工作、政務公開的相關內容的信息獲知權利。④參見章劍生:《知情權及其保障——以政府信息公開條例為例》,載《中國法學》2008年第4期。信息知情權也有廣義與狹義之分。廣義的信息知情權是指公民享有獲悉自身相關信息的權利,所指涉的信息包括自然人合法收集到的他人信息、社會組織收集他人信息、國家政府信息化運行的非涉密信息等。狹義的信息知情權指公民享有獲知政府數字化、信息化建設與運行的信息的權利,其指涉的信息包括非涉密的政務數字化信息、政府數字化建設所建立的各種數據庫中的信息等。

(四)信息安全權

信息安全意味著信息交流與傳播的安定、信息人格權的被尊重、信息財產權的完整、信息知情權的有保障。目前信息數據在收集、存儲和使用過程中面臨著諸多的風險,尤其是大數據技術所導致的用戶隱私泄露、虛假數據將導致錯誤或者無效的大數據分析結果致使的錯誤實踐指導等問題。⑤參見馮登國、張敏、李昊:《大數據安全與隱私保護》,載《計算機學報》2014年第1期。信息安全權包括信息狀態安全、信息交流安全、信息系統安全三個層面。它的主體包括自然人、法人、社會組織和政府機關。因為對于政府而言,信息安全權的中心在于建立和維護整個社會信息體系的安全,而對于其他主體而言,信息安全權則是關乎其自身信息人格權、信息財產權、信息知情權等權利能否得到實現的權利。

二、個人信息權司法保護的現狀與問題

在中國裁判文書網、北大法寶案例數據等檢索到2020年之前的611份信息權保護相關法律文書,以此作為信息權司法保護的分析樣本進行研究。

(一)信息權保護典型案例

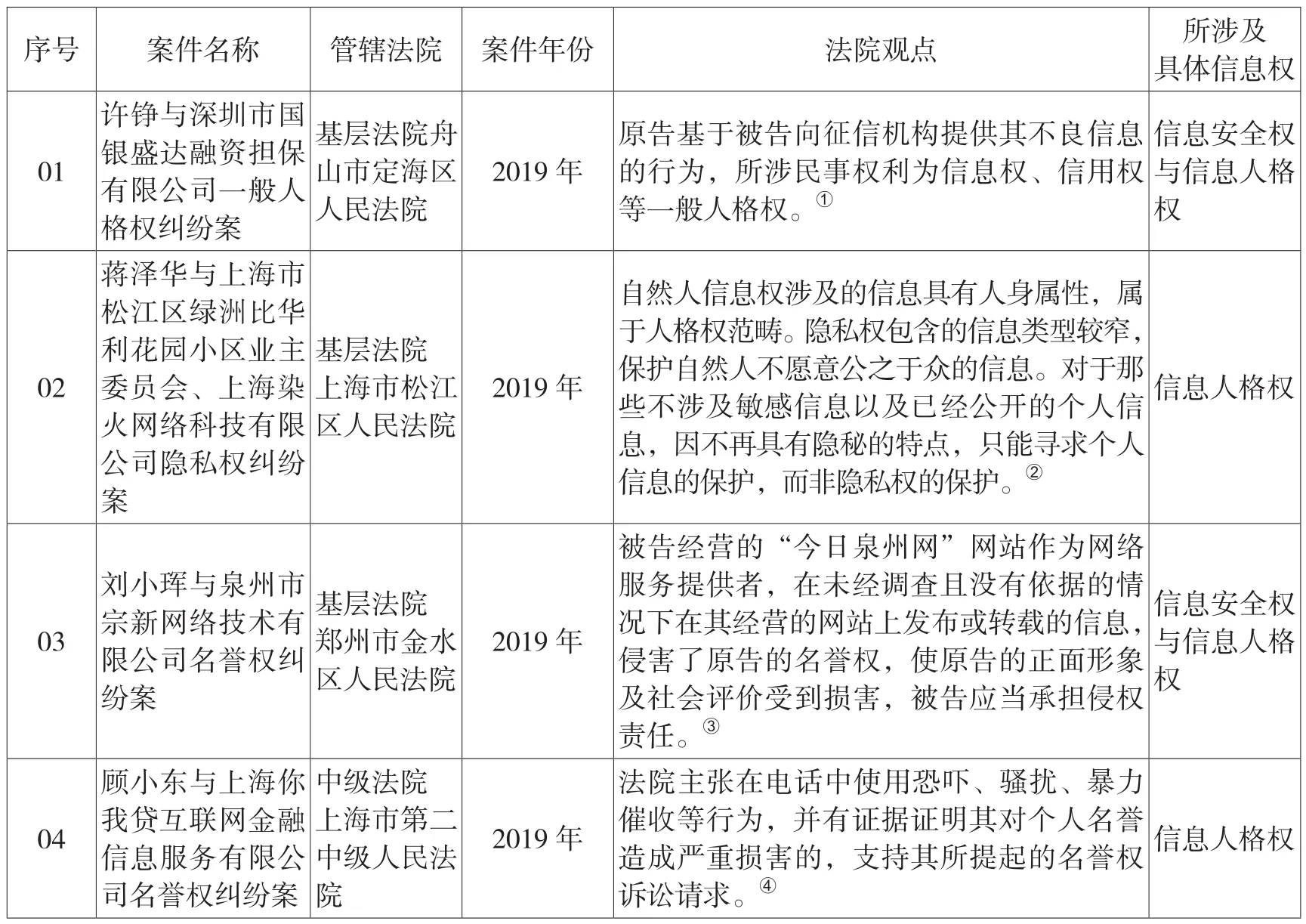

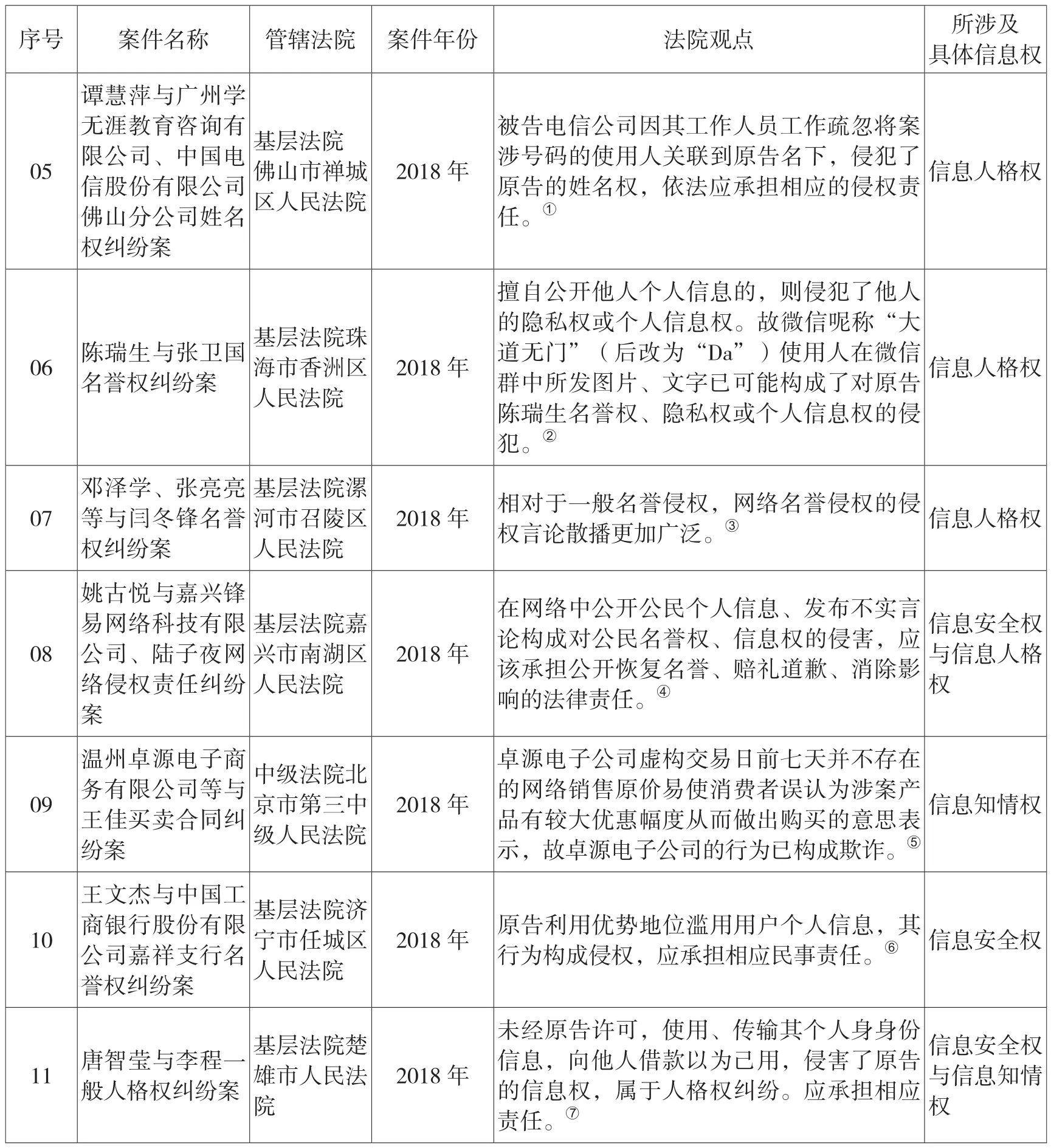

信息權司法保護層面來看,法院均擴大適用相關法律規范進行保護。故此,筆者挑選收集到的611份法律文書法院說理充分且具有代表性的案件列舉如表1、表2、表3。

表1 信息權保護的民事典型案例

序號 案件名稱 管轄法院 案件年份 法院觀點 所涉及具體信息權05譚慧萍與廣州學無涯教育咨詢有限公司、中國電信股份有限公司佛山分公司姓名權糾紛案基層法院佛山市禪城區人民法院2018年被告電信公司因其工作人員工作疏忽將案涉號碼的使用人關聯到原告名下,侵犯了原告的姓名權,依法應承擔相應的侵權責任。①信息人格權06 陳瑞生與張衛國名譽權糾紛案基層法院珠海市香洲區人民法院2018年擅自公開他人個人信息的,則侵犯了他人的隱私權或個人信息權。故微信呢稱“大道無門”(后改為“Da”)使用人在微信群中所發圖片、文字已可能構成了對原告陳瑞生名譽權、隱私權或個人信息權的侵犯。②信息人格權07鄧澤學、張亮亮等與閆冬鋒名譽權糾紛案基層法院漯河市召陵區人民法院2018年 相對于一般名譽侵權,網絡名譽侵權的侵權言論散播更加廣泛。③ 信息人格權08姚古悅與嘉興鋒易網絡科技有限公司、陸子夜網絡侵權責任糾紛案基層法院嘉興市南湖區人民法院2018年在網絡中公開公民個人信息、發布不實言論構成對公民名譽權、信息權的侵害,應該承擔公開恢復名譽、賠禮道歉、消除影響的法律責任。④信息安全權與信息人格權09溫州卓源電子商務有限公司等與王佳買賣合同糾紛案中級法院北京市第三中級人民法院2018年卓源電子公司虛構交易日前七天并不存在的網絡銷售原價易使消費者誤認為涉案產品有較大優惠幅度從而做出購買的意思表示,故卓源電子公司的行為已構成欺詐。⑤信息知情權10王文杰與中國工商銀行股份有限公司嘉祥支行名譽權糾紛案基層法院濟寧市任城區人民法院2018年 原告利用優勢地位濫用用戶個人信息,其行為構成侵權,應承擔相應民事責任。⑥ 信息安全權11 唐智瑩與李程一般人格權糾紛案基層法院楚雄市人民法院2018年未經原告許可,使用、傳輸其個人身身份信息,向他人借款以為己用,侵害了原告的信息權,屬于人格權糾紛。應承擔相應責任。⑦信息安全權與信息知情權

① 參見許錚與深圳市國銀盛達融資擔保有限公司一般人格權糾紛一審民事判決書,(2019)浙0902民初3701號。② 參見蔣澤華與上海市松江區綠洲比華利花園小區業主委員會、上海染火網絡科技有限公司隱私權糾紛一審民事判決書,(2019)滬0117民初10037號。③ 參見劉小琿與泉州市宗新網絡技術有限公司名譽權糾紛一審民事判決書,(2019)豫0105民初2591號。④ 參見顧小東與上海你我貸互聯網金融信息服務有限公司名譽權糾紛二審民事判決書,(2019)滬02民終717號。① 參見譚慧萍與廣州學無涯教育咨詢有限公司、中國電信股份有限公司佛山分公司姓名權糾紛一審民事判決書,(2018)粵0604民初27523號。② 參見陳瑞生與張衛國名譽權糾紛一審民事判決書,(2018)粵0402民初7843號。③ 參見鄧澤學、張亮亮等與閆冬鋒名譽權糾紛一審民事判決書,(2018)豫1104民初3416號。④ 參見姚古悅與嘉興鋒易網絡科技有限公司、陸子夜網絡侵權責任糾紛一審民事判決書,(2018)浙0402民初3230號。⑤ 參見溫州卓源電子商務有限公司等與王佳買賣合同糾紛二審民事判決書,(2018)京03民終9032號。⑥ 參見王文杰與中國工商銀行股份有限公司嘉祥支行名譽權糾紛一審民事判決書,(2018)魯0811民初1559號。⑦ 參見唐智瑩與李程一般人格權糾紛一審民事判決書,(2018)云2301民初1121號。① 參見孫偉杰與魯山縣農村信用合作聯社一審民事判決書,(2017)豫0423民初3728號。② 參見郝建山與王德紅、王茹香等隱私權糾紛一審民事判決書,(2017)京0109民初4481號。③ 參見李蕾與上海映迪貿易商行、中視創藝(北京)影視文化傳媒有限公司肖像權糾紛一審民事判決書,(2017)滬0118民初6453號。

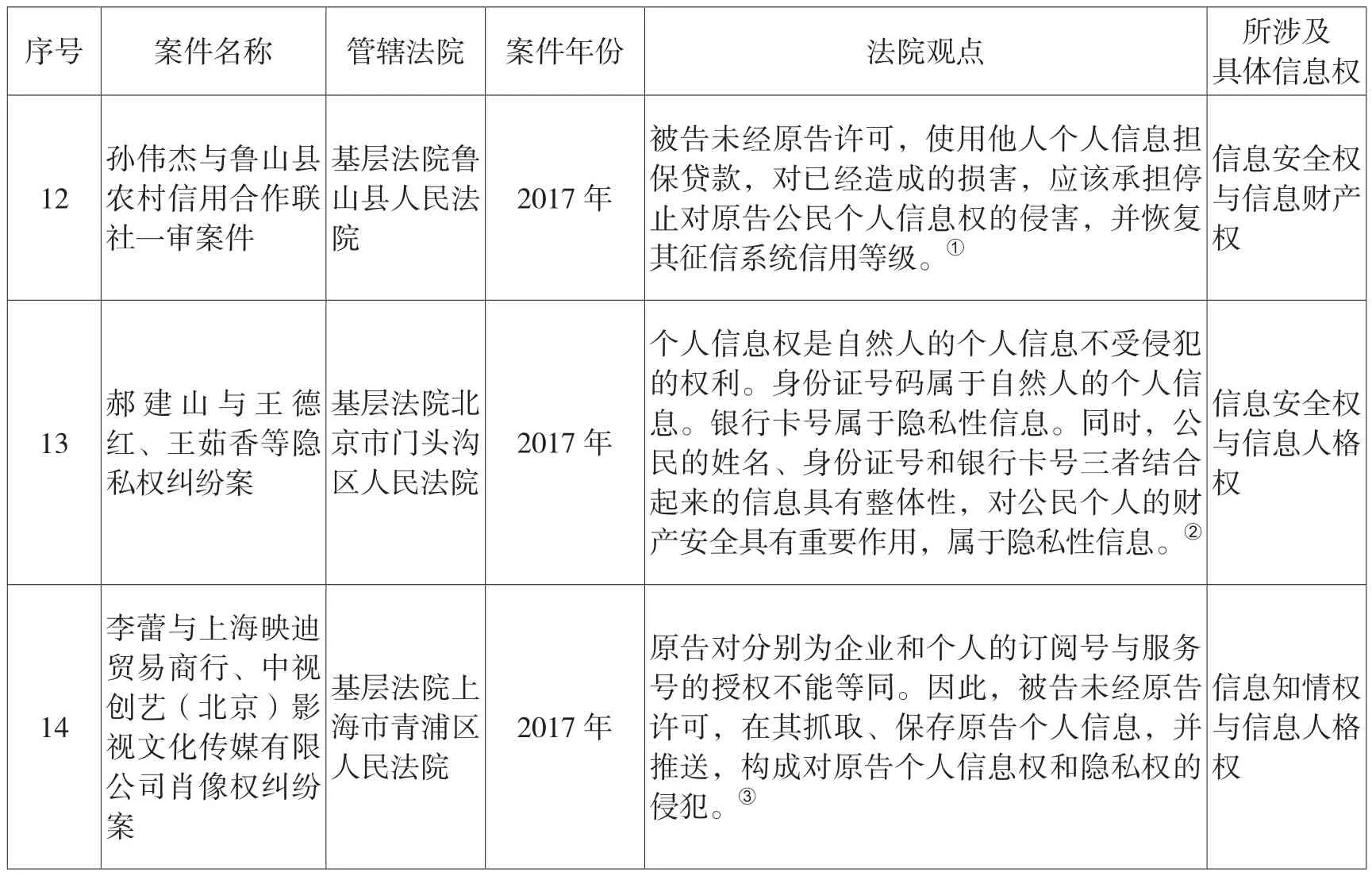

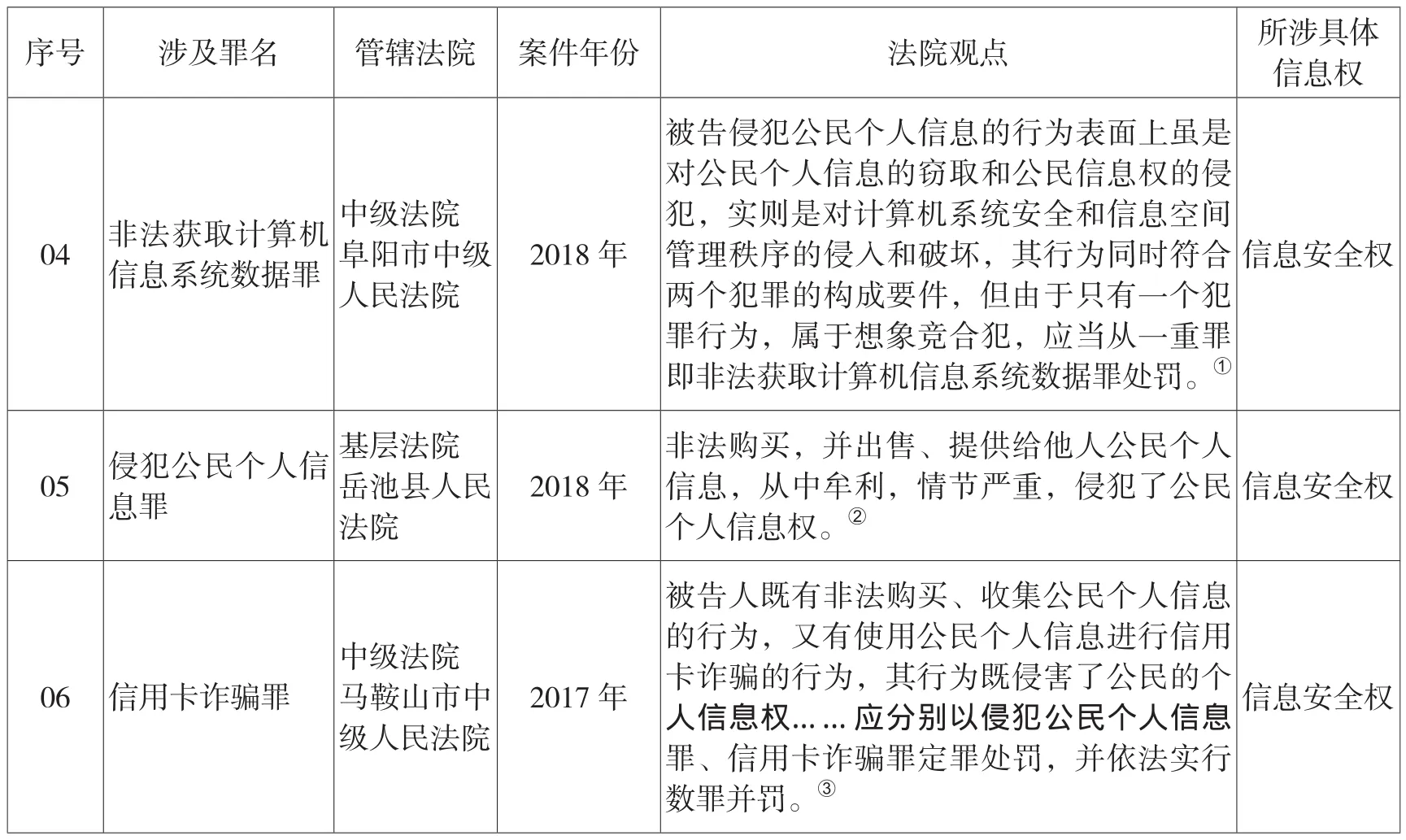

表2 信息權保護的刑事案件典型案例

④ 參見李某侵犯公民個人信息罪一案一審刑事判決書,(2019)蘇0106刑初306號。⑤ 參見唐松林、林曉軍、馬某甲等侵犯公民個人信息罪二審刑事裁定書,(2019)新01刑終18號。⑥ 參見余永光、嚴歡歡侵犯公民個人信息一審刑事判決書,2018鄂1321刑初81號。① 參見王祖軍非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統二審刑事判決書,(2018)皖12刑終31號。② 參見羅娟、吳鳳林侵犯公民個人信息一審刑事判決書,(2018)川1621刑初23號。③ 參見張素靜信用卡詐騙罪、侵犯公民個人信息罪王國新信用卡詐騙二審刑事裁定書,(2017)皖05刑終195號。

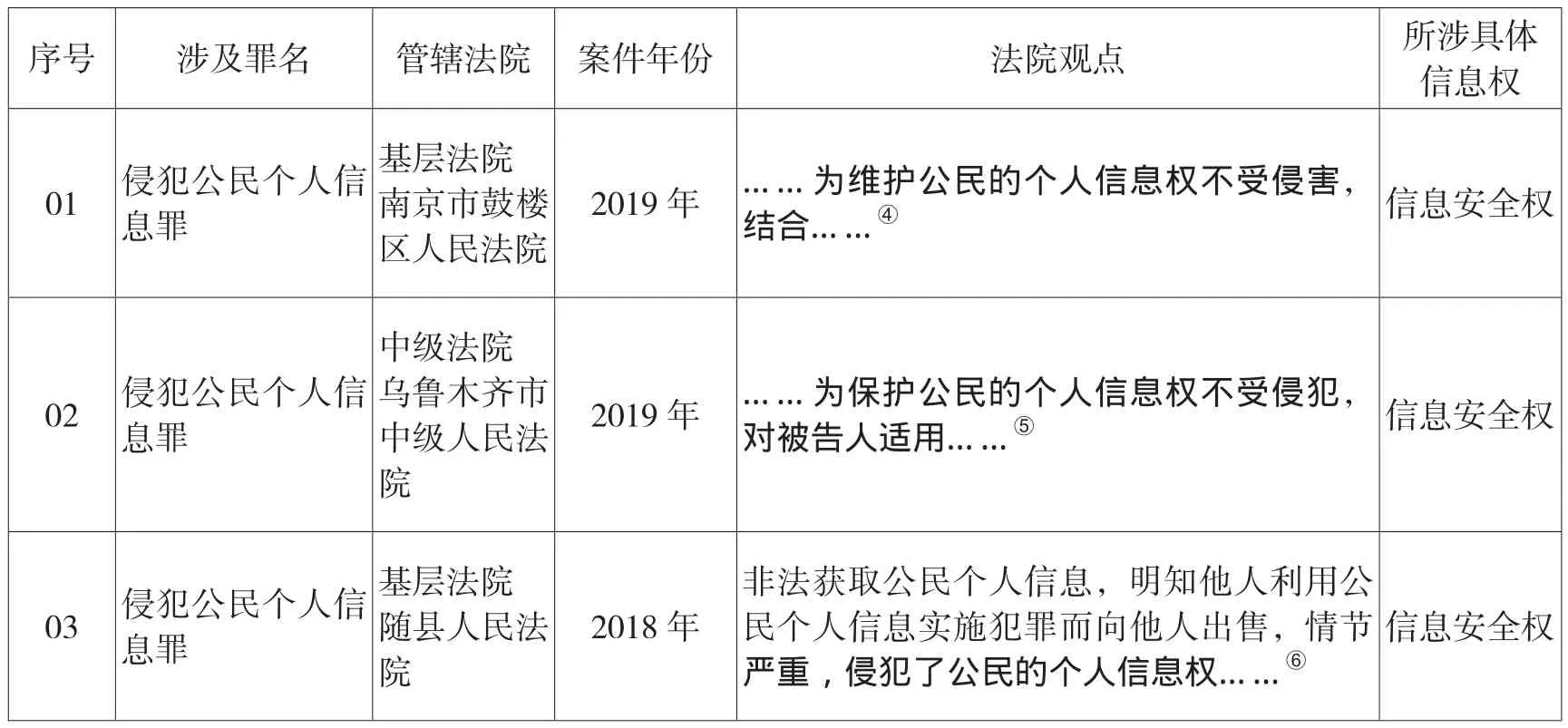

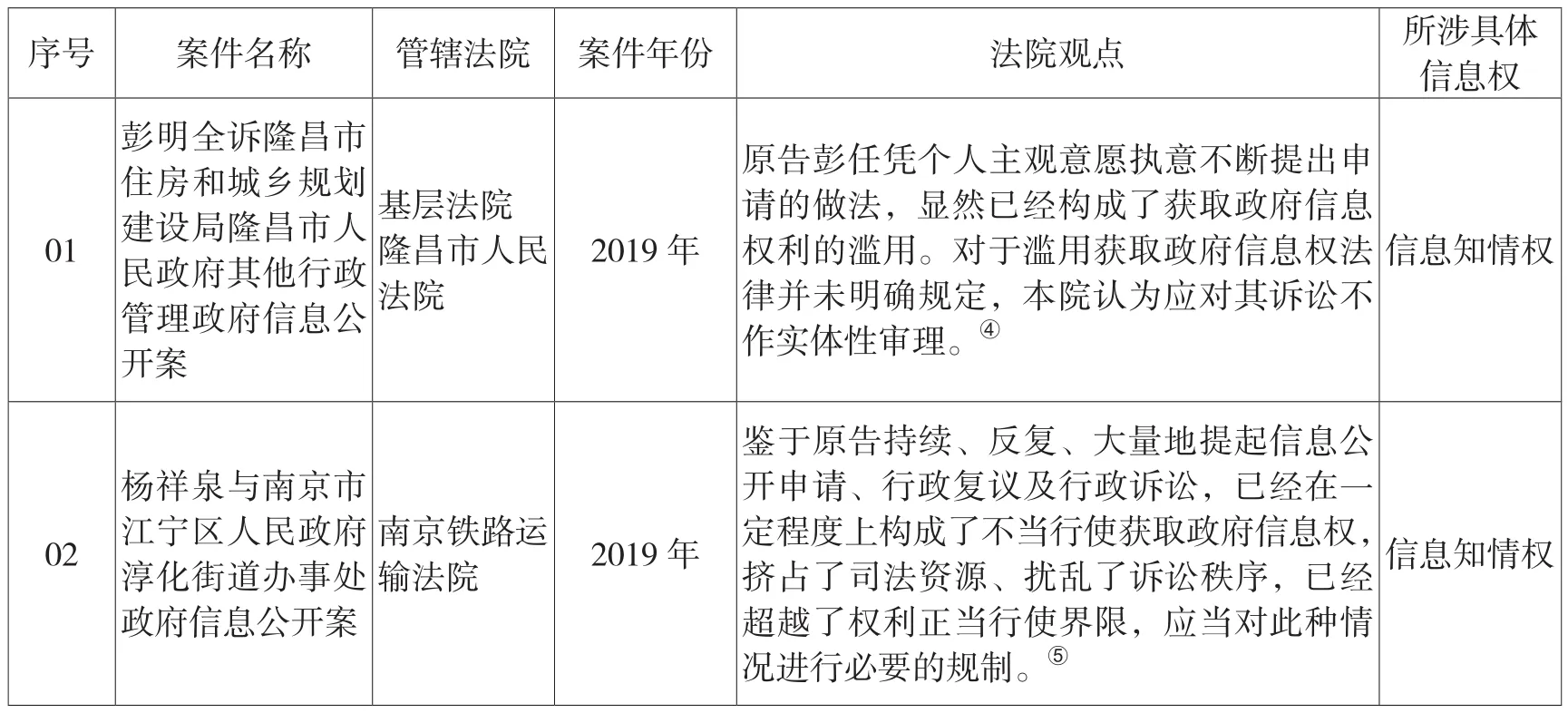

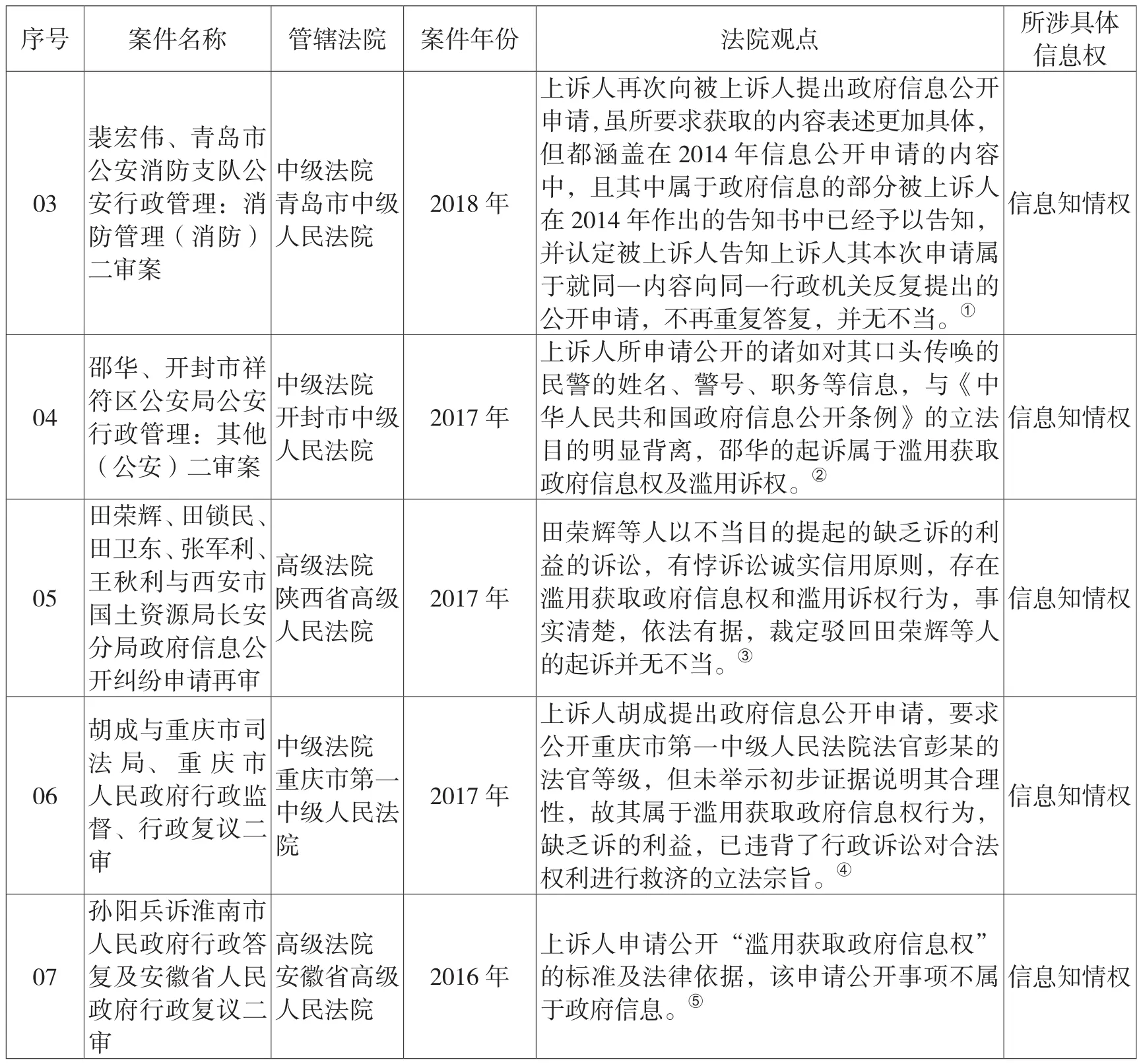

表3 信息權保護的行政案件典型案例

④ 參見彭明全訴隆昌市住房和城鄉規劃建設局隆昌市人民政府其他行政管理政府信息公開案一審行政裁定書,(2019)川1028行初21號。⑤ 參見楊祥泉與南京市江寧區人民政府淳化街道辦事處政府信息公開一案一審行政判決書,(2019)蘇8602行初912號。① 參見裴宏偉、青島市公安消防支隊公安行政管理:消防管理(消防)二審行政裁定書,(2018)魯02行終314號。② 參見邵華、開封市祥符區公安局公安行政管理:其他(公安)二審行政裁定書,(2017)豫02行終153號。③ 參見田榮輝、田鎖民、田衛東、張軍利、王秋利與西安市國土資源局長安分局政府信息公開糾紛申請再審行政裁定書,(2017)陜行申240號。④ 參見胡成與重慶市司法局、重慶市人民政府行政監督、行政復議二審行政裁定書,(2017)渝01行終197號。⑤ 參見孫陽兵訴淮南市人民政府行政答復及安徽省人民政府行政復議二審行政判決書,(2016)皖行終字第602號。

從上述對于信息權保護典型案例的列舉中可以看出,司法層面在民事領域、刑事領域、行政領域對于信息權提供司法保護。在司法程序層面,一審程序、二審程序、再審程序為其提供程序方面的支持。但是從法院的裁判角度入手,可以發現,由于信息權保護在立法層面的問題,導致法院在具體的法律適用過程中難以形成統一的認識,在司法層面對于信息權保護呈現出了不均衡的特點。這一點下述的信息權司法保護案例的地域分析中也有所體現。

(二)信息權司法保護案件年度分布

在全國層面,筆者將611份樣本按照裁判文書案號年份及其所占樣本比例與裁判文書裁判年份及其所占樣本比例按時間順序制成表4。

表4 樣本年度統計

由上表數據可以看出,信息權保護案件在2014年之前基本沒有,從2015年大面積出現之后呈逐年增加趨勢,其逐年增加幅度基本持平。筆者認為這是由兩方面的原因造成的:第一,經過數年的數字化經濟建設,民眾對于互聯網信息權的認識已經積累到一定程度,而隨著數字化技術與產業的一再發展,終于在2015年達到了臨界點,故此信息權保護案件一出現,便形成一定規模。第二,中國特色社會主義法律體系基本形成,但是針對信息數據化領域內的信息權保護的立法出現滯后,而隨著信息技術的發展以及政府信息化建設,使得信息知情權具體表現之一的獲取政府信息權能夠得到有效的保障,①參見張亮與南通市公安局崇川分局一審行政裁定書,(2015)港行初字第00074號;袁奕豐、汕頭市人民政府二審行政判決書,(2017)粵行終879號;陸富國與南通市審計局一審行政裁定書,(2015)港行初字第00026號;王宏園與南京市城鄉建設委員會行政監督一審行政裁定書,(2018)蘇8602行初1222號……這些案件案情簡單,當事人重復多次提起訴訟,均構成濫用獲取政府信息權,但是從另一個側面也說明了民眾對于自身信息權的重視已然上升到了一定的程度。故此出現了上述情形。

(三)信息權司法保護案件地域分布

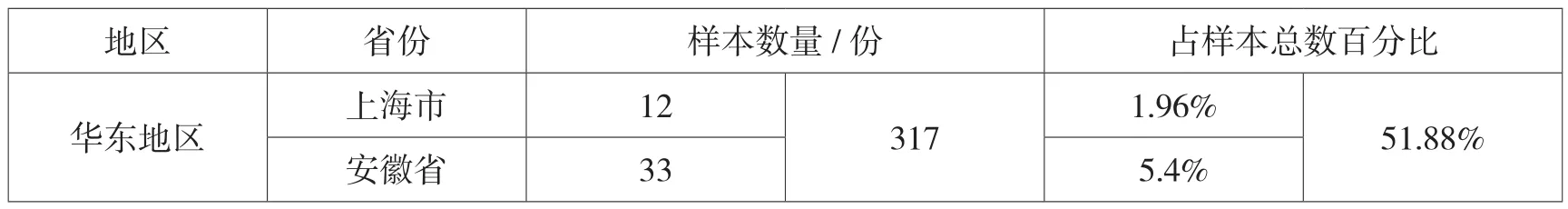

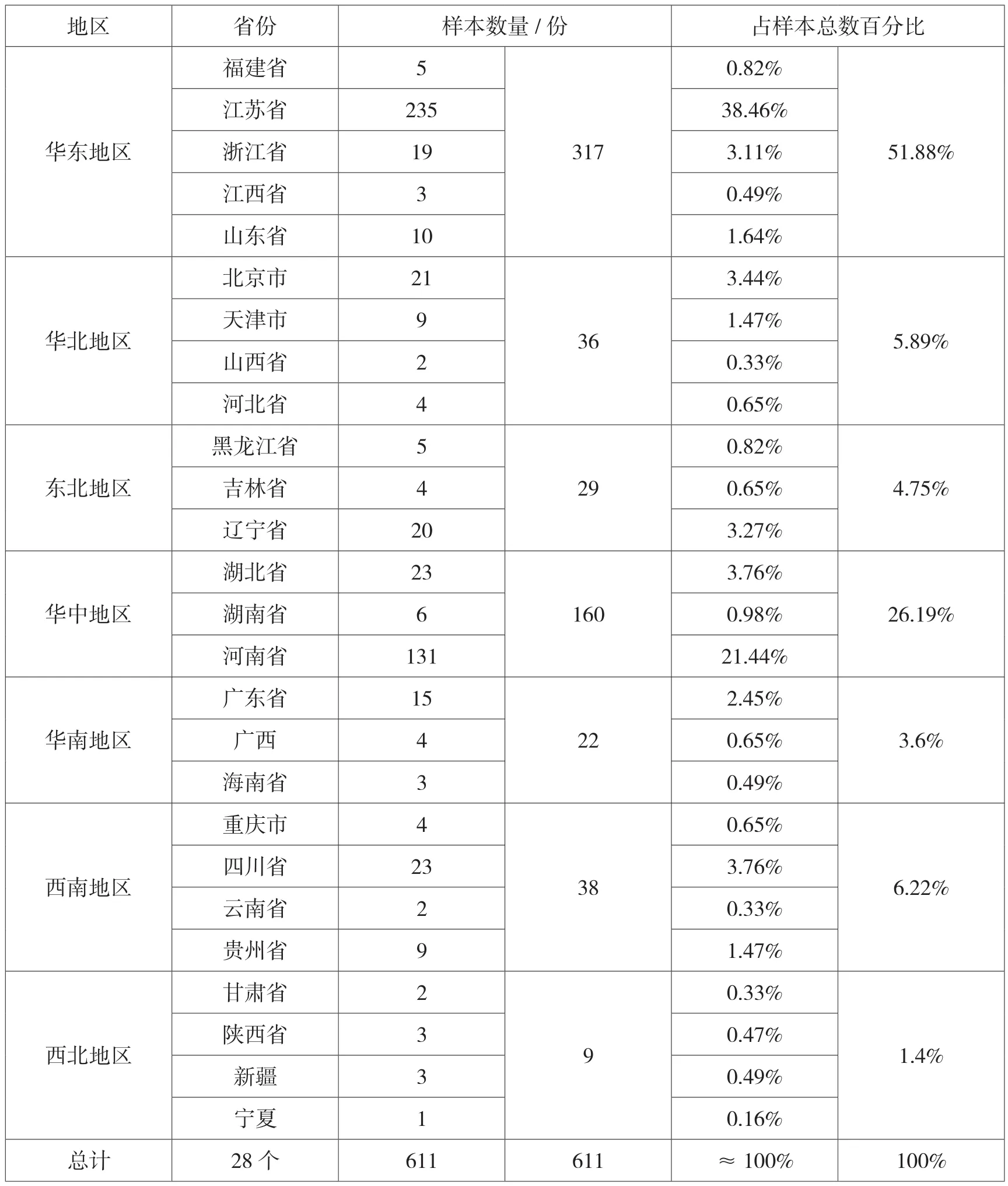

在信息社會中,民眾對于信息的認識雖然已經達成基本共識,但是由于中國幅員遼闊,各地區、各省份由于其特殊的地方情況,故此對信息權保護問題呈現出不同認識。筆者將收集到的611份法律文書按照不同地區、省份繪制成表5。

表5 樣本地域分布與占比

地區 省份 樣本數量/份 占樣本總數百分比福建省 5 0.82%江蘇省 235 38.46%浙江省 19 3.11%江西省 3 0.49%山東省 10 1.64%華東地區317 51.88%北京市 21 3.44%天津市 9 1.47%山西省 2 0.33%河北省 4 0.65%華北地區36 5.89%黑龍江省 5 0.82%東北地區吉林省 4 0.65%遼寧省 20 3.27%29 4.75%湖北省 23 3.76%華中地區湖南省 6 0.98%河南省 131 21.44%160 26.19%廣東省 15 2.45%華南地區廣西 4 0.65%海南省 3 0.49%22 3.6%重慶市 4 0.65%四川省 23 3.76%云南省 2 0.33%貴州省 9 1.47%西南地區38 6.22%甘肅省 2 0.33%西北地區陜西省 3 0.47%新疆 3 0.49%寧夏 1 0.16%總計 28個 611 611 ≈100% 100%9 1.4%

由上表可以看出,信息權保護案件呈現出地域性集中的特征。全國七個地區的案件數量相比較,華東地區案件數量(317)與華北地區案件數量(160)明顯多于華北地區案件數量(36)、東北地區案件數量(29)、華南地區案件數量(22)、西南地區案件數量(38)、西北地區案件數量(9)。統計數據表明,信息權案件地域分布與全國訴訟案件地區分布不存在相關關系。華東地區江蘇省信息權保護案件數量為235件、占比高達38.46%,上海市、安徽省、福建省、浙江省、江西省、山東省共有信息權保護案件數量為82件;華中地區河南省信息權保護案件數量為131件、占比高達21.44%,而湖北省、湖南省信息權保護案件共為29件。雖然個人信息在《民法典》和《個人信息保護法》中有了規定,但是各地法院對個人信息內涵的理解、信息權保護問題的認識不一,針對同類訴訟請求的回應也不相同①參見蔣澤華與上海市松江區綠洲比華利花園小區業主委員會、上海染火網絡科技有限公司隱私權糾紛一審民事判決書,(2019)滬0117民初10037號;郝建山與王德紅、王茹香等隱私權糾紛一審民事判決書,(2017)京0109民初4481號;唐智瑩與李程一般人格權糾紛一審民事判決書,(2018)云2301民初1121號;鄧澤學、張亮亮等與閆冬鋒名譽權糾紛一審民事判決書,(2018)豫1104民初3416號;許錚與深圳市國銀盛達融資擔保有限公司一般人格權糾紛一審民事判決書,(2019)浙0902民初3701號。。個別地區法院由于特殊的省情與地方情況,對信息權保護問題較為重視,也造成了信息權保護相關案件的地域性集中的特點。

(四)信息權司法保護案件類型分布

司法裁判過程中,不同的案件認定適用不同的審判程序,是直接關系到案件當事人權益保護的根本問題。筆者將收集到的信息權保護案件按照裁判文書類型、審理法院級別以及審判使用程序繪制成如下表6與表7。

表6 樣本所涉案件類型和審判程序分布

表7 樣本所涉裁判文書類型與法院層級分布

信息權司法保護案件從法院層級、審判程序、裁判文書類型方面看,信息權保護案件集中分布在基層法院、中級法院受理的行政案件。其中,行政案件440件、占比72.01%,行政案件適用一審程序的案件198件、占比32.41%,行政案件適用二審程序的案件188件、占比30.77%,基層人民法院做出裁判的案件211件、占比34.53%,中級法院做出裁判的案件326件、占比53.36%。

信息權司法保護案件較為集中地出現在中級人民法院。原因一,在中國司法系統中,基層法院是參與基層社會治理的主力,受理案件基數龐大。原因二,中級人民法院應對新問題的時候較少地受到外部因素的影響,且中級人民法院更多側重解決新問題。

在信息權權司法保護案件程序適用方面,適用二審程序與審判監督程序的案件有324件、占比53.03%,而在全國司法裁判的二審率為8.2%。也就是說,信息權司法保護案件的二審率是全國司法裁判案件的6.5倍。這一方面是因為對二審的權利救濟功能與裁判篩選功能。另一方面是因為信息權作為一項新興權利,主要依賴司法的路徑來保護,當事人對信息權糾紛的爭議往往較大,造成信息權司法保護相關案件的二審率高。

(五)信息權司法保護存在的問題

1.立法和司法解釋對個人信息權的內涵等規定有待明晰

我國《網絡安全法》與《民法典》和《個人信息保護法》(草案)以及《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋》和《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》對個人信息權的內涵規定及相關公民信息權保護需要進一步明晰。司法解釋存在沒有針對信息權特點、重復相關法律規范的現象,致使可操作性較弱。2006年《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1條對司法管轄權所采用的終端所在地的規定,①《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2006年)第1條:“網絡著作權侵權糾紛案件由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。侵權行為地包括實施被訴侵權行為的網絡服務器、計算機終端等設備所在地。對難以確定侵權行為地和被告住所地的,原告發現侵權內容的計算機終端等設備所在地可以視為侵權行為地。”致使現實中面對網絡著作權侵權問題根本無法有效地進行救濟。因為信息系統的開放性導致其用戶遍布全球,而面對終端在國外的情況,當事人要想進行權利救濟,按照規定只能去尋求終端所在地的法院進行管轄。2017年《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第1條對個人信息的規定②《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》(2017年)第1條、刑法第253條規定的“公民個人信息”,是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別特定自然人身份或者反映特定自然人活動情況的各種信息,包括姓名、身份證件號碼、通信通訊聯系方式、住址、賬號密碼、財產狀況、行蹤軌跡等。與司法裁判中對信息與數據的認識③參見淘寶(中國)軟件有限公司與安徽美景信息科技有限公司不正當競爭糾紛一案一審民事判決書,(2017)浙8601民初4034號。有很大出入,司法實踐中認為個人信息的范圍大于隱私權所涉及的信息范圍,而對于隱私權范圍之外的個人信息侵害只能尋求個人信息權的保護。

2.信息權案件進入司法程序的標準不明確

信息權案件涉及到虛擬空間、現實空間之間極為復雜的社會關系,而且缺乏相應的審判經驗,當這類案件進入司法程序不僅需要法官具備精湛的專業技術知識,而且還需要有相應的司法程序對這種新的問題提供標準依據。另外,許多信息權案件還涉及到互聯網、大數據、云計算等專業性領域的問題,這些都給信息權的司法保護帶來巨大的困難。由于社會專業分工的不同,法官不可能完全掌握每個行業的專業性知識,這就需要對這類問題提供專門性的執行標準。但是筆者在上述案件梳理與分析的過程中卻沒有發現這種執行標準。

3.承擔法律責任的標準不統一

根據我國現行信息權保護相關法律法規的規定和本文對案例的分析可以看出,公民信息權受到侵害后,行為人承擔的法律責任主要有停止侵害、賠禮道歉、賠償損失等三種。在賠償損失的法律責任承擔中,對于被侵權行為人如何進行賠償、以及如何計算賠償數額相關的法律規定無統一標準且對于其賠償責任人也無統一的確認標準。在對公民信息權侵害的認定前提下,首先由于信息系統的開放性與技術依賴性致使相關證據保存成為一個難題,即怎么確認公民信息權受到侵害之后的損失;其次,如何在這種“虛實結合”的法律關系中量化公民受到的損失;再次,對這種沒有法律明確規定的侵害結果,怎么確認具體賠償的計算。

三、個人信息權司法保護路徑的優化

信息權的司法救濟仍然是權利受到侵害的終極途徑。從法律層面回應當事人的合法權益訴求,信息權司法保護又呈現出其應有特殊性。“在法律規定未明的案件中,法官通常通過解釋擴大規則的適用范圍,將既有規范拓展到新興技術領域”。①陳陽:《互聯網新興權利的司法證成——以法官解釋權為視角》,載《學習與探索》2018年第9期。

(一)通過立法和司法解釋進一步明確個人信息權的內涵

《網絡安全法》和《民法典》及《個人信息保護法》(草案)等法律對個人信息權內涵和范圍的規定略顯不統一,應進一步明確個人信息的范圍,明確個人信息的“等外”條件,便于司法適用。司法追求社會公平正義“是一個相當復雜的對錯劃分機制,是對越過對錯界限之行為做出的反應,其范圍所及包括一整套相關價值在內”。②【英】尼爾麥考米克:《修辭與法治》,程朝陽等譯,北京大學出版社2014年版,第153頁。司法解釋是國家最高司法機關在適用法律、法規的過程中,對如何具體應用法律、法規問題所作的解釋。①參見張文顯主編:《法理學》,高等教育出版社2018版,第294頁。對于作為一項新興權利的信息權,司法解釋在一定程度上填補法律層面的空白,在信息權保護的司法層起到“準立法”的作用。②參見魏昌東:《謹防司法解釋逾越罪刑法定原則的樊籬》,載《中國檢察官》2019年第13期。各級司法機關應該對司法實踐過程中所出現的信息權問題進行總結,最高司法機關作出明確、可行的司法解釋,通過司法解釋推動信息權保護。

(二)明確信息權案件進入司法程序的標準

從信息權司法保護案件的分析可以看出,信息權案件所涉及到虛擬空間、現實空間之間的社會關系極為復雜,法院審判此類案件的經驗需要總結。法院應依據《網絡安全法》及《民法典》,參照《個人信息保護法》(草案)等法律,對個人信息權進行類型化處理,從法院明確信息人格權、信息財產權、信息知情權和信息安全權等信息權案件進入司法保護程序的標準,對個人信息權司法保護的訴求及時做出回應。

(三)建立類案檢索機制以統一責任承擔標準

個人信息權案例的分析發現,承擔責任的形式主要是停止侵害、賠禮道歉、賠償損失等三種。由于不同法官對個人信息權認識的差異,裁判標準不夠細化、證明標準難以統一,導致最終的責任承擔標準不統一。當事人往往會查閱個人信息權司法保護的類案,追求“類案類判”,對于“類案不類判”進行上訴。各級法院應建立類案檢索機制,統一信息人格權、信息財產權、信息知情權和信息安全權等信息權案件責任承擔標準。此外,最高人民法院應加強個人信息權類的指導性案例建設,將指導性案例所凝練的信息權保護的司法規則進一步推進。③參見萬春:《最高檢指導性案例的發展歷程和創新完善》,載《國家檢察官學院學報》2019年第5期。

(四)擴大公益訴訟范圍與保證公眾信息安全

信息社會的技術依賴性、極度風險性、極度復雜性特征致使公民信息存在極大的風險,信息安全權被提出。這種權利訴求并沒能在技術與現實中阻止信息安全問題的發生,像“華住集團數據泄露事件”④李穎:《“華住”集團被曝客人“被入會”》,載《中國質量萬里行》2019年第12期。“第一資本銀行客戶信息泄露事件”⑤胡婕、葉浩:《警惕數字化轉型中的信息風險——第一資本銀行客戶信息泄露事件帶來的啟示》,載《杭州金融研修學院學報》2019年第9期。這樣的大規模信息安全事件可能還會出現。對于這類案件,由于沒有實體法上的依據,沒有進入法院得到救濟。檢察機關應探索提起對大規模泄露個人信息案件的公益訴訟,救濟受到損害的具體信息權,保護社會利益,凝聚社會共識。