臨崖鼓樓,侗音盤梁

寧靜 謝春

[摘 要]民族志是田野實踐活動的文本轉化,是田野考察的延續。在通道侗族自治縣現存實體建筑、文物、文字資料及活態樂舞的田野考察基礎上,聚焦“薩歲崇拜”的文化現象以及漢侗融合產物的發生發展;通過研究侗族傳統文化在當代社會語境中的生存現狀,在具象的文化形態中剖析傳統樂舞傳承與創新的發展內核。

[關鍵詞]薩歲崇拜;傳承;創新;民俗活動;商業化

徐徐清風輕拂面,木樓依山水濕階,風雨橋上笑語聲,綿綿侗歌攀橋檐。沿著沅江上流之渠江流域繼續南下,筆者一行人抵達素有“南楚極地、北越襟喉”之稱的歌舞之鄉——通道侗族自治縣。

據《通道縣志》記載:“通道,古黔中地。洪武十四年始建土城,以衛居民。”1通道位于楚地的最南端,地處于湘、桂、黔三省的交界處,乃“桂之首、楚之尾”。通道縣境內青山環繞、大自然的鬼斧神工、精致風雅的侗族古建筑、源遠流長的侗族戲劇、古樸奇趣的侗族風情無一不令人心馳神往。歷史厚重的“薩歲”2文化,薩歲崇拜實則為原始母系氏族社會的余緒,體現侗家人崇拜先祖的傳統信仰文化。通道侗族文化是全國首批國家級非物質文化遺產,其中的古建筑文化、樂舞文化、節慶文化、飲食文化以及服飾文化等都保存得較為完好,有諸多具有本土特色的文化產業,可謂是“百里侗家,千年底蘊”。

一、于商業文化空間中以“新”謀興

音樂對于侗族人民生活影響之大從“飯養歌,歌養心”這句膾炙人口的俗語中就可以窺見一二。為了解侗族傳統音樂在當下社會語境下是如何動態演變的,筆者一行人于7月23日上午來到了位于薩歲廣場的通道縣民族劇團進行參觀考察。薩歲作為侗族祖先神靈的化身,在侗家人共同的信仰體系中具有突出地位,薩歲廣場作為通道縣的商業、旅游、文化產業的中心,是侗家人節日慶典活動和演出盛會的舉辦場地,可以說是當地人舉辦集體活動的中心。而位于此的通道民族劇團,雖成立于2019年,屬于當地文化產業的新興血液,但在現有的22位演出人員中就有6位當地的“非遺”傳承人,其中包括侗族琵琶歌省級傳承人吳永春、石志運,侗族琵琶歌市級傳承人石敏帽、吳四海以及兩位縣級傳承人。

民族劇團為提升自身商業價值及社會名氣,迎合市場需求,緊跟短視頻時代,線上線下兩開花,不僅在線下組織商業演出,并在網絡上不定時更新視頻,以侗族特有的服飾、語言、樂舞等文化結合當下流行元素,展現通道侗族青年朝氣蓬勃的精神風貌,達到宣傳通道民族劇團及推廣侗族文化的現實目的。這在一定程度上促進了薩歲廣場旅游行業的發展,產生一定的經濟效益。

藝術團常演出根據民間傳說改編的傳統侗戲如《劉美》《珠郎娘美》等劇目。侗族戲劇《珠郎娘美》可謂是侗族版的《梁山伯與祝英臺》。侗戲藝人把流傳百年之久、至死不渝的愛情故事改編成侗戲搬上舞臺空間,以本土語言與漢族戲劇融合的藝術形式演繹侗族自由婚戀的文化,闡述侗族人民向往婚姻自由的愛情觀;并被攝制成影片《秦娘美》。此外,劇目《歌鑼打打》也是經過十多年時間考驗的表演劇目。

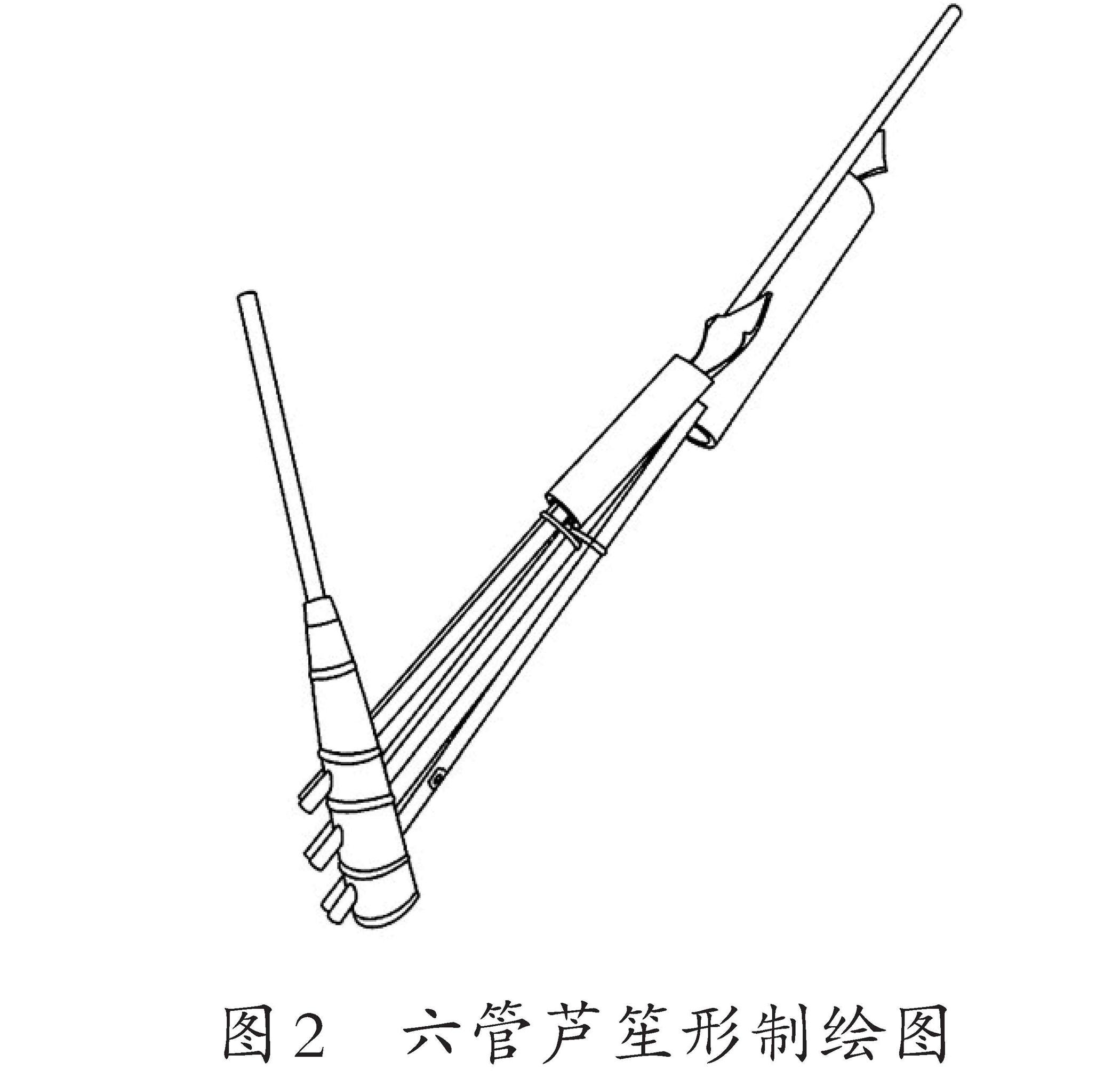

根據劇團蘆笙手藝人楊春格和劇團藝術成員陶永春描述,民間業余人士使用的蘆笙大多為三管蘆笙,專業蘆笙表演者的蘆笙至少到八管蘆笙以上。圖2中繪制的蘆笙為較為常見的中型六管蘆笙,蘆笙中的“種”具有定音器的功能,內置銅片,最長的竹管可達36厘米,最短的竹管為18厘米。

斗蘆苼時竹高可長二至三層樓高,當蘆笙體型較大時,斗蘆苼時動作幅度小。所謂斗蘆笙實際上是比拼制作蘆笙師傅的手藝,比拼的是蘆笙品質的音色與響亮程度。而斗蘆笙的對象也通常是與自己師傅進行比拼。斗蘆笙時演奏者體態微屈,邊吹邊彎腰大幅度晃身,晃至左右身體做一拍定點。蘆苼的演奏與時代緊密結合,如《侗歌向著北京唱》一曲就是在政治話語權下的本土改造。蘆笙也在侗戲中用作伴奏樂器進行吹奏,藝術團常常“送戲下鄉”,也時常在三省十二縣進行展演。

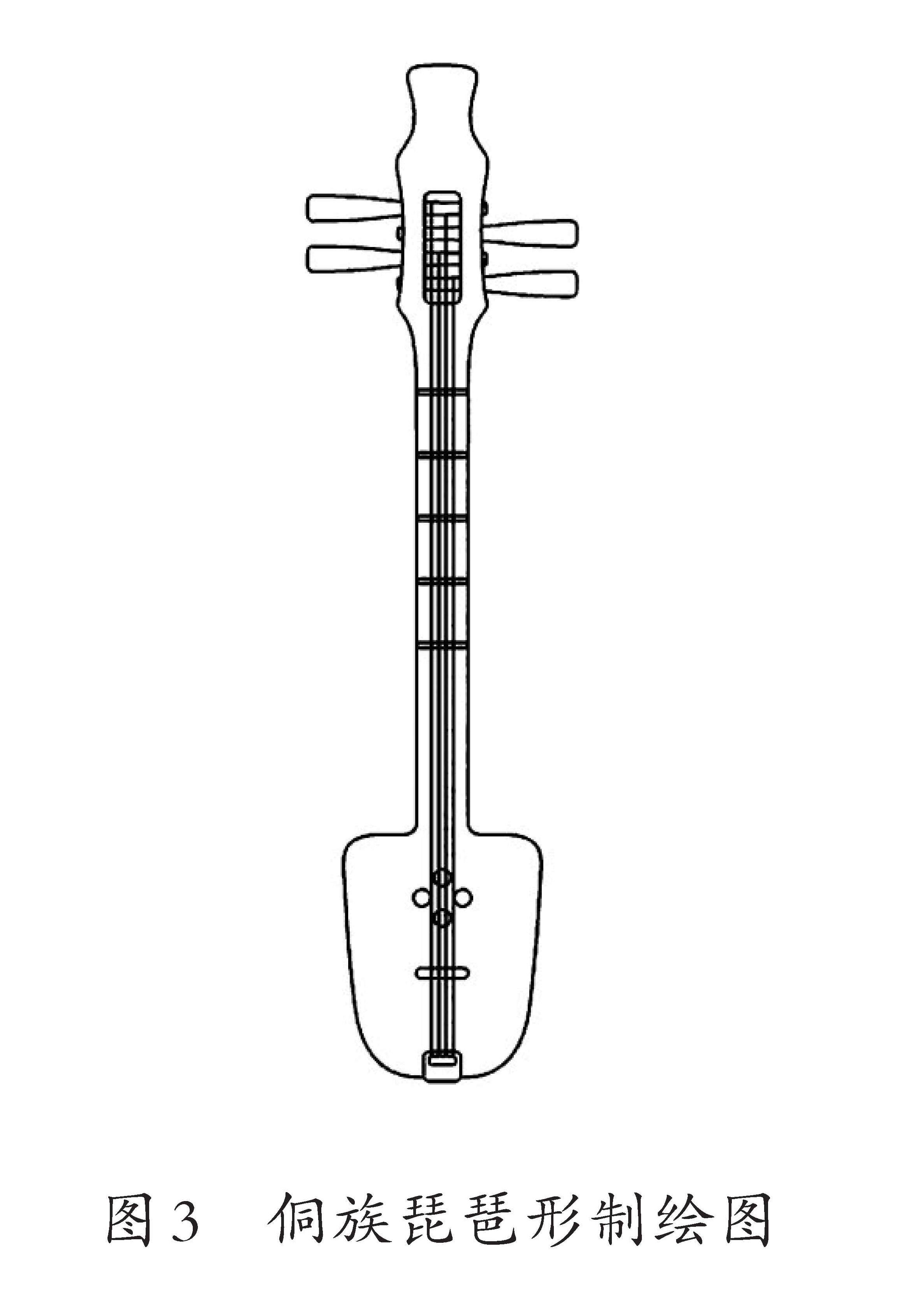

此外,在劇團的一角最常見的樂器莫過于侗族琵琶,侗族琵琶的長寬沒有固定的尺寸,長度根據個人身高調節、量身定制,只是音色有所區別。比如男用中琵琶,女用小琵琶,小琵琶的音高于中琵琶。琵琶中間置有四根弦,中間兩弦為一個音,為四弦三音。不同琵琶的共鳴音箱有方有圓也有不規則的圖形,形狀各異,箱體形狀全憑個人需求和制作手藝人的喜好。撥片也大多為牛角撥片,也可以用竹片代替。而牛腿琴的尺寸卻大致是固定的,長為四十到五十公分之間,寬十二公分,厚度在四公分左右。侗族人喚牛腿琴為“鍋給”,作為侗族弓拉弦鳴樂器,因琴身形似牛大腿而得名牛腿琴,其常常作為侗族歌曲的伴奏樂器登臺演奏。

意氣風發的藝人們抱起早已準備好的侗族樂器,逐一展示起了自己拿手的侗族曲目。當地省級琵琶傳承人——吳永春熱衷于把現代的音樂編創技法運用到侗歌的創作上,將傳統琵琶、本土語言和唱腔結合自身對音樂的審美理解進行有機融合,制作了諸多朗朗上口的侗族新歌曲,歌曲節奏大多張弛有度,情緒跌宕起伏,符合當下年輕人的審美興趣。對于帶動觀者的情感,吳永春很是得心應手,彈唱表演極具張力。琵琶詞常以即興形式進行,在現場他也興致高昂地即興彈唱了兩首迎客歌歡迎考察隊伍的到來,表達對于有朋自遠方來的喜悅之情。隨即,石敏帽手拉牛腿琴與團隊成員龍云亮合作彈唱傳統的男女情歌對唱曲目《心心相印》,二人一唱一和,在視線交匯中彈唱著綿綿情意。

在薩歲廣場的露天展演舞臺上,藝術團成員們盛情邀請筆者一起跳“多耶”1,隨著左右交替上步的隨性舞步,眾人搭上前面伙伴的肩膀邊走圓邊唱和,歌師領唱一句,眾人隨即跟唱,重復句尾三字或重復整句,多以“呀啰耶!呀啰嗨!”助興,作為唱句的結束。順著順時針走圓唱和著,一段結束后再逆時針繞圓。其實在婚嫁等節日慶祝中“多耶”也常伴著琵琶。在考察隊伍離開之前,藝術團向我們展示了其近期編排的舞蹈劇目《侗家姑娘愛唱歌》,音樂聲響起,姑娘們各自端坐在一排排板凳的一端,手持黑白相間的侗帕,故作扭捏之態,眼角微垂面色含羞。年輕小伙子們時不時上前逗樂,吸引心儀的女孩的目光。女孩們以侗帕為道具,雙手各持一條侗帕屈小臂交替打肩,配合踏步的腳下動律為基本元素不斷發展;而小伙們則時而前俯時而后仰地彈著琵琶放聲高歌,成雙成對的侗族情侶你來我往、打情罵俏的場景再現侗族青年男女的談情說愛的生活畫面。把生活化動作也融入舞蹈之中,作品也多以橫線出場來進行畫面的調度,情節通俗易懂。

可以看出,通道縣民族劇團的藝人們在努力尋求傳統侗族音樂與現代審美意識的融合,使用現代的音樂創編手法將傳統的元素串聯起來,把侗族傳統的內核包裹上嶄新的外衣。把侗族音樂傳承置于商業文化空間,在如今主流文化和新興文化的沖擊下,日漸狹隘的受眾面以及觀眾審美興趣的轉移,都注定了侗族音樂為了謀求生存去尋找打破局面的突破口,以推“新”謀求本民族文化興盛,帶動當地經濟發展的繁榮。作為侗族共同的文化符號,在當今已不僅僅是本民族的社會身份認同和民族的本真性的符號,更承擔起了作為商業旅游文化的經濟職能。時過境遷,舞臺的空間轉移、觀眾審美觀念的變化和旅游業的商業需求使得藝術創作的目的不再如往日純粹,某種意義上來說是對于傳統新的建構,但客觀上仍極大地促進了經濟文化發展和侗族音樂的傳播。

二、于侗寨民俗空間里尋“樸”溯源

中午稍作休整后,筆者一行人驅車抵達芋頭侗寨,芋頭古侗寨形成于明朝初年,因地處于山形似芋頭的“芋頭界”而得此名。芋頭寨侗族古建筑群作為國家級保護單位,因現存有大量清代中期且種類最多的侗族古建筑,原生態的人文景觀得以保留,而被稱為“侗族建筑的實物博物館”。

步入芋頭侗寨寨門,仰目是巍巍鼓樓、峰巒重疊;平看那橋檐龍鳳、欲飛沖天;垂首是青苔石板、潺潺小溪。許是還沒到旅游旺季,寨內還稍顯靜默。寨內藝術團的楊光團長一路陪同不遺巨細地講述侗寨里每一處古建筑以及其背后的動人傳說。入口處臺灣出資修建的芋頭迴龍橋;鼓樓檐角體現“薩文化”中心的雕塑設計即龍在下鳳在上;高達九層的蘆笙鼓樓內有象征四季十二節氣的支柱;古樸純粹的祭壇——薩瑪壇;為空出款坪而臨崖修建的崖上鼓樓;于乾隆42年修建的最早鼓樓——龍脈鼓樓;用于懸掛物件起到原始警示作用的龍門;體現“天人合一”理念的池塘魚舍等等。蘆笙鼓樓作為村民集體活動的中心,統領村寨,寨子里幾座鼓樓均在龍脈軸線上。鼓樓旁空出的款坪是芋頭侗寨用于跳蘆笙舞和“多耶”的坪地,常作為當地的蘆笙場。在高聳入云、山壁陡峭的山林地帶通過建筑智慧空出一塊大面積的公共空間,足以可見侗族先人對于土地利用的把控能力,而侗寨公共空間的持續不斷的生命活力則通過定期舉辦的民俗活動來實現。寨內民居都以木頭為建筑材料,房木上都刷有防腐防蚊的桐油,屋頂鋪以青瓦。多為“干欄式”民居;也有吊腳樓式民居,下層架立中空,上層則用來居住,有防潮防蚊的功效。此外,寨內還佇立著眾多諸如此類的凸顯古人智慧的歷史建筑。

彎彎繞繞青石階,進進出出雙肩挑。世世代代的侗寨人行走在這條歷經百年風雨的茶馬古道上。飽經風霜的古驛道如同在整個村寨內遍布開來的血脈,給予了這座依山而居的復合型村落源源不斷的生命力。作為當地文化交流和保障物資的交通線,它是與外界貿易往來的唯一主干道,它也是侗族文化歷史衍化脈絡的目擊者。未曾想這僅有數尺寬的石板路,卻幾經煙雨,目睹幾多人世悲歡。

傳言薩瑪108歲在此地升天成仙,侗家人修建了108級臺階紀念這位女神,薩瑪階同那簡樸的薩瑪壇一樣都是侗族人“薩歲崇拜”的具體表現。1934年11月,中央紅軍長征途徑此地,在通道轉兵會議上“最高三人團”第一次接受了毛澤東正確的軍事主張,“通道轉兵”的決定就此挽救了中國革命的歷史,奠定了黨和紅軍轉危為安的基礎。侗寨小伙楊再能數次幫助紅軍翻越太平山所用的小馬燈如今就放置在恭城書院通道轉兵紀念館內。而懷化市鶴城區陽戲保護傳承中心就根據“通道轉兵”的故事創編了一部革命歷史題材的現代陽戲《侗山紅》。

一行人繼續沿著蜿蜒古道而上,在鼓樓內遇見一群賣貨的鶴發阿薩,經過一番熟絡地交談,熱情的阿薩們主動拉起我們的手跳起“多耶”唱起“多嘎”1,邊晃手邊走圓……于樂舞中時空交錯。通過“參與觀察”2的方法,筆者得以深入到本土語言環境之中去探究侗族舞蹈動作的背后成因。“多耶”老少皆宜,傳承千百年的舞蹈動律如此簡單易學的原因,其實通過觀察侗鄉的自然地理環境就不難理解了。其一,侗族舞蹈動律的發展軌跡受高山峭壁的生態環境所限制;其次,舞蹈的場地空間有限,參與人數眾多,個人肢體的運動空間有限;再次,“多耶”是群眾性的集體舞蹈;參與的群眾多為疲于勞作的普通村民,對于肢體技術和舞蹈的理解程度有其局限性,為了大眾參與度,舞蹈動作源于生活動作,動作樸實無華,具有一定的實用性。“多耶”舞蹈是侗族先民勞動生活的產物,村民們聚集在一起,踏歌而舞,膝蓋微屈,動作幅度較小,腳下步伐簡單重復,少有大線條的肢體動作。由此可見,侗族的舞蹈文化被“技術的歷史決定性”以及“自然環境的更深層的限定因素”所限制。③

聽楊光團長提起,在六月初六那天就將有一場侗族的婚俗歌舞演出——嗨族的“帕吼魅”④。其中將會有《多嘎多耶》歌舞的演出,《多嘎多耶》是根據歌手春雷同名歌曲改編的大型歌舞劇。其中展演了侗族青年們談情說愛的習俗——“行歌坐夜”,侗族小伙們在侗族姑娘木樓下豎梯爬上侗族女孩的窗口對唱情歌,以歌擇偶。由此可見,音樂舞蹈的藝術形態往往與當地民間禮俗相依相生。

蘆笙鼓樓內,當地歌師楊通灣和楊正秧老人略顯拘謹的雙手抱膝坐著,但一張口卻并不忸怩,一連演唱了四首侗族歌曲:分別是侗族《十八歌》,主要表達18歲的男孩女孩情竇初開,相互對歌傳遞情意;侗族歌曲“嘎就”則用來贊美長輩、老人、父輩,訴說感恩之情;而“耶歌”一曲訴說老人已老,傳統需要年輕人來傳承的現實,表達對年輕人有所作為的盼望,是描述老人與年輕人傳承關系的侗族歌曲;最后一首《迎客歌》歡迎遠道而來的客人。

在以歌養心的侗族文化——源于生活,凝于情感,而宣于歌喉,一直以來伴隨著侗家人的生產生活得以發展。如今的侗族文化由于人們審美興趣的轉移造成傳承前景堪憂、專業人才奇缺的局面;又因為外來的漢文化沖擊使得當地母語危機加劇。兩耳不聞窗外事、一味埋頭苦扎于原貌的傳統,抬頭卻發現后繼無人的荒涼心境,不禁令人唏噓。

侗文化旅游的出現在某種程度上促進了當地侗族的用樂禮俗傳統的活態傳承,也令本民族具有文化認同的文化符號更為鮮明化,卻也不可避免由于市場經濟的需要和外來文化的影響,使得傳統民族藝術逐漸走向商業化的道路。是要堅守住完整原貌的傳統還是選擇在政治權利語境下建構當地文化,當地的物質生活的發展需要和傳承的資金需要是傳統文化需要直面的現實問題。建構外界認知中的具有符號意義的傳統,其實也是當下社會文化大背景之下無可奈何的選擇。如何把握二者之間的平衡,尋求民族文化的長足發展之策、落實“非遺”文化的保護舉措就顯得尤為迫切。

三、于當代文化大背景中險阻求“生”

侗文化旅游在侗鄉的興起,使得這塊古樸的侗族“璞玉”得以越過重重山巒在全國乃至全世界的民族之林中散發獨有的光彩,尋訪者的腳步絡繹不絕。家住中國皇都侗文化村的吳尚德老人,就是侗戲國家級“非遺”傳承人。雖已年逾花甲,但老人朱顏鶴發,精神矍鑠;與之談起他畢生摯愛的侗戲,仍是神采奕奕。

19世紀的貴州黎平,在本土民族文化與外來漢文化的碰撞交織中,一個新的劇種悄然誕生。“侗戲師父”吳文彩受到漢族戲劇的啟發,“以我為主,為我所用”,將侗族“嘎錦”1(敘事歌)和“嘎琵琶”2(琵琶歌)的民間說唱藝術與漢族戲曲的藝術形式相結合而產生的一種侗族特色的本土戲劇表演藝術,以侗族民間傳說和漢族故事為劇本來源進行改編。至今已有一百多年的歷史。本土語言,唱腔、民族樂器和漢戲之間碰撞經由民間藝術家之手磨合出別樣的藝術流彩,投入時光的沉淀也逐漸洗滌得更為奪目。

最初的侗戲形式簡單,原汁原味的侗戲音樂變化小,沒有舞臺調度;民間藝人們也不用背詞,多是以即興的形式排兩個小時,大概排一至兩次即可演出,早前一臺晚會表演節目都是以侗戲為主,一般晚會就一場侗戲,簡短明了;動作也很樸實,腳下步伐為“8”字步;最初僅由男子表演,表演敘事性強。如今為迎合大眾審美逐漸發展成為更為多元化的綜合藝術表演形式,男女共同參與演出,曲調更為豐富多彩,多以蘆笙、琵琶、牛腿琴、二胡和揚琴作為伴奏樂器。而鼓、鑼、鈸等打擊樂器,則僅在節目開演和演員上下場時演奏,如同每幕的分界線,標志一個段落的開始或結束,有承上啟下的功用。當地的年輕人大多都外出打工,僅在春節期間才能回鄉,侗寨青年們在此期間走親訪友,在侗寨之間相互往來交流中擇偶交誼,而侗戲作為侗族人交流交誼的手段,當地的侗寨大多有村民自發組織的業余侗戲班子,由群眾憑借個人時間安排自由組織。侗戲表演在集體性的節慶活動中自然是必不可少。此外,侗族年輕人在春節期間成婚的現象也十分常見。久而久之,便形成了新的傳統。

解放初期,當地的侗戲就由貴州引入。吳尚德難掩對侗戲的一片赤誠之心,還是少兒時就登臺演出了。自改革開放之后,他的向往之情更是難以抑制。此時的文藝界在經歷過十年文化浩劫之后重煥生機,在社會飛速發展的同時扎根泥土,“本土文藝”席卷而來,傾訴著對傳統的眷戀,重新關注中國本民族傳統文化的繼承和發展。在文化全面復蘇的背景下,侗戲開始在地區流行。吳尚德在多個村寨里當侗戲戲師,自學簡譜對侗戲的音樂進行改編,使得唱腔和音樂改編得更貼合喜怒哀樂的情緒表達,表達更為符合現代人的審美特點。因為物質條件受限,吳尚德常自制戲服,進行角色創作以及音樂創編。即使他如今已八十多高齡,但對于侗戲他一如既往的癡迷。

劇目《霧梁情》作為侗戲革新成功的代表作品,某種程度上也促使侗族節日大戊梁歌會的節慶活動的產生。“霧梁情”中的戲歌部分運用了“平腔、悲腔、歌腔、新腔”四種唱腔。3在運用侗族戲腔的基礎上,挖掘民間生活素材,將民間題材與戲劇元素有機結合,豐富了侗戲唱腔和侗戲的藝術創作。侗戲“霧梁情”在劇本編排上融合了戲劇的表現和編排手法,使得人物更為豐富,角色情感也更為飽滿。劇本總共分為六個篇章,第一篇章的“贈帕”場景里錦帕是推動情節發展的重要道具,是侗族男女的定情之物。戲目整體內容生動反映了侗族民間以歌擇偶的追求自由戀愛的婚戀文化。

然而,時至今日的侗戲因為網絡文化鋪天蓋地、人們物質生活需求的提高以及對漢文化的一味推崇而導致其傳承門庭羅雀。當代文化大背景的變化、主流文化的沖擊以及年輕一代審美興趣的轉移都使得侗族傳統文化的傳承前景愈加艱難。再從內部因素來看,其一,侗戲的專業編劇和導演人才資源稀缺;其次,演員老齡化嚴重、缺少年輕血液的補充;再次,侗戲的表演形式和傳習模式無法完全適應社會日新月異的變化,傳承與創新的后續力不足等等問題仍是侗戲內部需要彌補的短板。如何跨過阻擋在傳承發展面前的層層溝壑,打破這內外夾擊的局面已刻不容緩。

回望一整天的所見所聞,上晝時分同活力滿滿的通道縣民族劇團成員們面對面交流;烈日驕陽里豎耳聆聽固守在古侗寨古建筑、飄揚在古寨上空的悠悠侗歌;落日余暉下傾聽吳尚德老人關于侗戲革新的三兩故事。筆者認識到“非遺”文化的傳承并非靜態,動態的傳承在社會歷時的語境下不可避免去迎合當下民眾的審美傾向,表演形態從而不斷衍變。筆者以為在民族藝術學的理論研究和藝術實踐之中,直面當下活態的侗族傳統樂舞文化,在追溯其文化內核的同時,如何為傳統文化符號的傳承和創新助力護航也是作為學者理當思考的課題。

作者簡介:寧靜,湖南師范大學音樂學院碩士研究生;謝春,湖南師范大學音樂學院舞蹈系副教授。

1湖南省通道侗族自治縣縣志編纂委員會:《通道縣志》,民族出版社,1999,第959頁。

2“薩歲”是侗語譯音,“薩”含義為“祖母”,薩歲和薩瑪都漢譯為大祖母,她是整個侗族共同的祖先神靈的化身。

1“多耶”是侗語音譯,“多”是含有“唱”“舞”等意義的多義詞。“耶”是侗族民歌中集體邊唱邊舞的品種,“多耶”就是“唱耶歌”,也叫“踩歌堂”。“多耶”是“月也”(即寨與寨之間集體訪問作客)的集體歌舞活動。

1“多嘎”是侗語音譯,有“唱歌”之意;“多嘎多耶”的漢語意思是“唱起來,跳起來”,即唱歌跳舞的意思。

2③阿蘭·巴納德:《人類學歷史與理論》,王建民、劉源、許丹譯,華夏出版社,2006。

④“帕吼魅”是侗語音譯,漢譯過來就是“嘗新米”的意思,寓意為五谷豐收。

1“嘎錦”,演員自彈自唱,夾用說白來敘述故事,內容多半為侗族的傳說故事。

2“嘎琵琶”,分短歌和長歌。短歌為抒情民歌,長歌為敘述故事的說唱。

3易弢:《侗族民間藝術形態探研——以侗戲“霧梁情”為例》,《戲劇之家》2017年第4期。