關節鏡下關節灌洗清理術治療膝關節骨關節炎的效果及對患者VAS評分的影響

楊曉峰 陳穎

膝關節骨關節炎(osteoarthritis,OA)屬于老年多發疾病的一種,臨床癥狀主要是膝關節出現疼痛以及腫脹、僵硬等特征,可對老年患者的日常生活造成嚴重的影響[1]。膝關節骨關節炎病變原因主要是軟骨組織發生損傷,診斷該疾病的因素主要有發病癥狀、生命體征、X 線檢查等[2]。1960 年關節鏡在臨床首次應用,且已成為治療膝關節疾病的重要手段。采用膝關節鏡治療能夠直觀地對膝關節功能障礙以及關節紊亂位置、疾病程度進行詳細的了解,同時還可在鏡下對膝關節病變組織進行清理,不僅創傷性小,且術后恢復快[3],但對于該疾病的研究目前還較少。本次研究選取了本院2017 年1 月-2019 年12 月收治的67 例膝關節骨關節炎患者,主要為探究膝關節骨關節炎患者關節鏡下關節灌洗清理術治療對患者VAS 評分的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年1 月-2019 年12 月本院收治的67 例膝關節骨關節炎患者。納入標準:(1)符合《臨床診療指南·骨科學分冊》中關于膝關節骨關節炎的診斷標準(透明、黏性、WBC<2×106/L)[4];(2)年齡>50 周歲;(3)可正常交流、溝通;(4)近1 個月出現膝關節反復疼痛的;(5)骨贅已形成。排除標準:(1)合并患有心腦血管疾病;(2)患有嚴重精神性疾病;(3)近6 個月內行過重大手術;(4)有深靜脈血栓史;(5)患有糖尿病、代謝性疾病;(6)拍攝時站立位膝關節的正側位,對關節的間隙基本消失或力線對合不良>5°。依據治療方案將患者分為對照組(n=33)和研究組(n=34)。患者參與研究均已簽署同意書,倫理委員會對本研究給予批準通過。

1.2 方法 (1)對照組患者行保守治療,主要包括對患者的自我訓練、健康教育以及膝關節活動訓練、藥物治療等措施,需持續治療2 個月。(2)研究組則在關節鏡下實施關節灌洗清理術。首先,給予患者硬膜外麻處理,而后在患肢大腿根位置行止血帶捆扎。檢查順序按照髕骨關節/髕上囊-內側溝-內側室-外側室-外側溝-后側室進行。而后對增生的滑膜組織進行充分的清理,依次修整磨損關節面以及半月板,將粘連組織行松解處理,同時也對病理軟骨進行清除。而對軟骨下骨暴露位置行克氏針鉆孔減壓。而后給予2 500 mL 生理鹽水對膝關節腔進行充分的清洗,最后于膝關節腔內行玻璃酸鈉注射液(生產廠家:山東博士倫福瑞達制藥有限公司,批準文號:國藥準字H10960136,規格:2 mL︰20 mg)靜脈注射2 mL,最后進行彈力繃帶包扎。

1.3 觀察指標及評價標準 比較兩組VAS、Lysholm 膝關節功能評分、臨床療效、血清炎性指標水平變化及并發癥發生情況。(1)VAS 評分,評估標準:0 分:無痛;1~3 分:輕度疼痛;4~6 分:中度疼痛;7~10 分:重度疼痛。(2)Lysholm 評分,包括跛行、支撐、交鎖、不穩、疼痛、腫脹、爬樓梯、下蹲八項,滿分100 分,膝關節功能越差評分越低。(3)臨床療效,采用本院自制治療評估量表,評估標準:從膝關節功能以及膝關節活動性方面進行評價,總分為100 分,優:≥85 分,良:60~84 分,差:≤59 分。(4)血清炎性指標水平,包括血清白細胞介素-6(IL-6)、白細胞介素-1(IL-1)、超敏C 反應蛋白(hs-CRP)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α),抽取兩組治療前后空腹靜脈血5 mL,將其置于10 mL 離心管中行離心處理。應用放射免疫法進行檢測,使用的試劑盒均購自上海酶聯生物科技有限公司。(5)并發癥發生情況,包括關節僵硬、下肢靜脈血栓、肌肉萎縮以及疼痛。

1.4 統計學處理 采用SPSS 23.0 軟件對所得數據進行統計分析,計量資料以()表示,組間比較采用獨立樣本t 檢驗,組內比較采用配對t 檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗,等級資料比較采用秩和檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 對照組男12 例,女21 例;年齡54~79 周歲,平均(66.5±6.1)周歲;病灶位置:左側9 例,右側14 例,雙側10 例。研究組男14 例,女20 例;年齡55~81 周歲,平均(67.5±6.3)周歲;病灶位置:左側11 例,右側12 例,雙側11 例。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

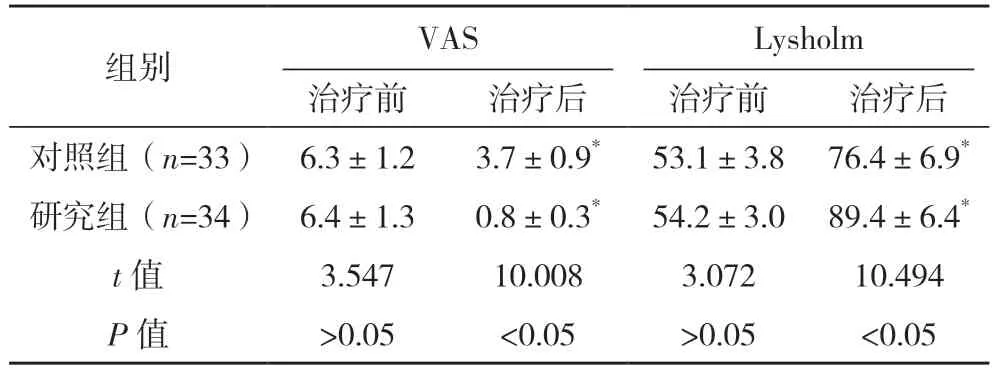

2.2 兩組治療前后VAS、Lysholm 評分比較 治療前,兩組VAS、Lysholm 評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組VAS 評分均低于治療前,Lysholm 評分均高于治療前,且研究組VAS 評分低于對照組,Lysholm 評分高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后VAS、Lysholm評分比較[分,()]

表1 兩組治療前后VAS、Lysholm評分比較[分,()]

*與治療前比較,P<0.05。

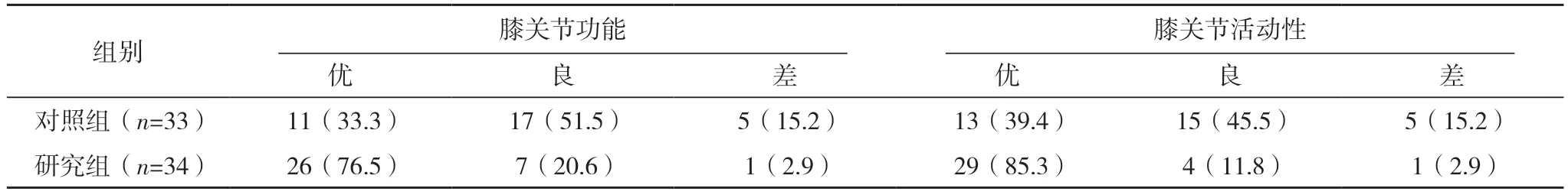

2.3 兩組臨床療效比較 研究組的臨床療效優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

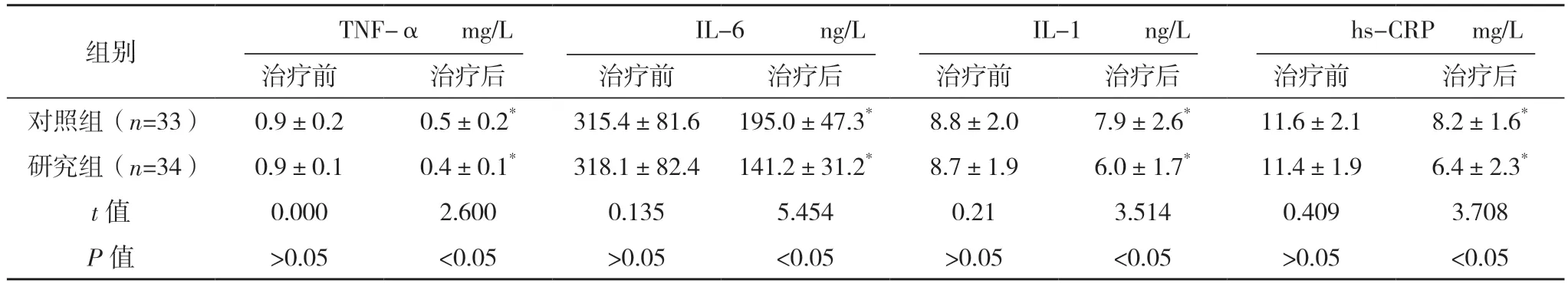

2.4 兩組治療前后血清炎性指標水平變化情況比較 治療前,兩組血清炎性指標各項比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組血清TNF-α、IL-6、IL-1、hs-CRP 水平均低于治療前,且研究組各指標水平均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

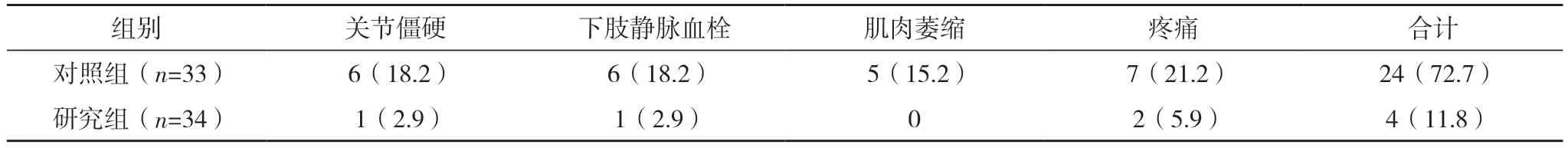

2.5 兩組并發癥發生情況比較 研究組并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(χ2=6.652,P<0.05),見表4。

表2 兩組臨床療效比較 例(%)

表3 兩組治療前后血清炎性指標水平變化情況比較()

表3 兩組治療前后血清炎性指標水平變化情況比較()

*與治療前比較,P<0.05。

表4 兩組并發癥發生情況比較 例(%)

3 討論

骨關節炎屬于常見性關節炎,而膝關節是受影響最大的關節,而大部分患者對于常規治療并不滿意。該疾病發病原因較為復雜,其中以膝關節發生率為最高。膝關節骨關節炎是一種老年退行性疾病,引發該疾病的因素有年齡、損傷、過度使用等。其中主要以髕骨關節以及脛、股關節疼痛為主,尤其是行走、上下樓、下蹲起立時疼痛加重,行走時突然疼痛、打軟腿或跌跤[5-7]。因此,該疾病研究也越來越受到關注。

膝關節骨關節炎是能夠影響關節功能的常見性疾病,主要以關節軟骨損壞以及丟失、骨贅形成和軟骨硬化為主要臨床特征,通常患有該疾病的患者還會伴有滑膜炎癥等[8-9]。關節軟骨的退變、慢性炎癥、滑膜增生才是影響骨關節炎關節疼痛以及功能障礙的重要原因[10-11]。臨床實踐表明,行關節清理術具有止痛、消腫以及提高關節功能的作用[12]。有研究表明,骨關節炎時行關節鏡治療會使得脫落的碎屑以及小游離體、變性關節液、纖維素等沖洗較為干凈,有利于關節腔環境的穩定以及恢復。而實施關節鏡下膝關節灌洗清理術治療不僅術中視野開闊,還可全方位地對關節內的結構進行全面的觀察,以最大限度對病變組織進行充分的清除,最終起到同開放手術一樣的治療效果。具有創傷性小、術后恢復較快及并發癥少等優點,故易被患者及其家屬所認同,且在臨床治療中具有較大的價值。本次研究不僅為臨床研究奠定基礎,還可為日后研究提供了可靠的數據支撐。

本次研究結果顯示,治療后,研究組VAS 評分低于對照組(P<0.05),而Lysholm 評分高于對照組(P<0.05),說明了在行關節鏡下關節灌洗清理術后,能夠明顯的緩解患者機體疼痛情況、改善膝關節功能。并且本次研究結果還可以看出,研究組的治療效果優于對照組(P<0.05)。提示了,行關節鏡下灌洗清理術可清除關節內的損傷組織,從而可對膝關節骨關節炎的惡性循環進行抑制,最終起到治療的效果。也就是說,行關節鏡下灌洗清理術治療較常規治療來說,效果顯著。

對于關節疼痛、腫脹、行走功能出現障礙,且MRI 提示出現軟骨組織破壞、骨贅增生或半月板損傷的患者,應實施手術治療[13]。而手術治療包括有關節鏡清理術以及人工關節置換術等。實施關節鏡清理術需采用硬膜外麻醉或局麻。在關節鏡下行膝關節清理的方法比較多,臨床大多采用射頻氣化或刨削打磨術來對半月板損傷的邊緣進行處理,使其殘端得以修整[14-15]。

通過本次研究結果提示膝關節骨關節炎的嚴重程度與血清TNF-α、IL-6 以及IL-1、hs-CRP 的水平是密切相關的。軟骨的損傷程度隨著炎性因子IL-1 含量增加而增加,IL-1 不僅能夠使微血管的通透性大程度的提高,并且還能有效地增強中性粒細胞以及單核細胞、巨噬細胞的分化,所以,抑制IL-1 對于關節軟骨的修復有重要的意義[16-17]。而TNF-α 在臨床上屬于肽類的激素,能對骨細胞進行有效的抑制,甚至還會引發破骨細胞的生成,從而對軟骨組織造成損傷,而IL-1 以及TNF-α 僅僅只能誘導IL-6 的生成[18]。所以,在臨床上IL-6 看作是炎性反應放大因子,其在機體內含量的多少就能反映出炎癥的高低。除此之外,hs-CRP 水平的高低,通常是不受抗炎藥物所影響的,因此,臨床上將其作為測定膝骨關節炎癥的一個重要指標[19-20]。本研究結果顯示,研究組治療后血清TNF-α、IL-6、IL-1、hs-CRP 均低于對照組(P<0.05)。提示了,在關節鏡下行灌洗清理術可有效降低患者機體的炎性反應情況。

綜上所述,臨床治療膝關節骨關節炎行關節鏡下關節灌洗清理術不僅治療效果顯著,還可有效改善機體炎癥反應情況,對機體疼痛情況也可起到改善作用,且術后膝關節功能情況良好,術后并發癥發生率低。因此,該治療方式非常值得臨床大力推廣以及應用。