基于結構方程模型分析二次妊娠產婦產后心理健康的影響因素*

姜智多 許賢 鄭磊

妊娠和分娩是女性最為重要的生理過程,過程中女性不僅要經歷生理上的疼痛和變化,還要接受家庭和社會角色的轉變。處于這一特殊時期的女性,極易受到多種因素影響而在孕期、產后出現心理問題,影響產后恢復和產婦的正常生活。近年來隨著對女性身心健康的日漸重視,產婦的心理健康也越來越成為婦產科康復的重點內容。有數據調查,孕婦的焦慮及抑郁的發生率明顯高于正常人群,其中抑郁情緒占48.9%,焦慮情緒占63.8%[1-2]。二次妊娠產婦由于此前的分娩史,更容易出現心理層面問題,不僅會對產婦的生活質量造成影響,甚至可能導致不良妊娠結局[3]。為此,本研究通過對2019 年7 月-2020 年8 月的200 例二次妊娠產婦臨床資料進行調查和描述性分析,并基于結構方程模型,對二次妊娠產婦產后心理健康的影響因素加以分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2019 年7 月-2020 年8 月本院收治的二次妊娠孕產婦200 例作為研究對象。納入標準:均有過一次妊娠史,包括流產史或分娩史;能對研究內容清晰理解,依從性較高。排除標準:合并腦部器質性疾病或有精神疾病史者;無法完成孕期及產后的隨訪、中途脫落者。所有入選對象均對研究內容完全知情且自愿簽署知情同意書,經過醫院倫理委員會批準,符合《赫爾辛基宣言》相關標準。

1.2 方法

1.2.1 一般資料調查方法 抽調本院從事產后檢查及康復、臨床經驗豐富的醫護人員,組成調查小組,在調查開展前進行產婦心理健康情況的相關量表及知識培訓。基于對相關資料的查驗、專家討論咨詢等途徑,自制產婦一般情況調查問卷,問卷調查包括年齡、不良孕育史、工作情況、家庭收入、家庭關系、學歷、居住地、分娩方式等情況。指導參與調查的二次妊娠產婦,在產后35~60 d 獨立完成相關問卷調查。調查問卷由產婦在產后60 d 自行上交至醫院。共發出200 份問卷,均全部有效收回。

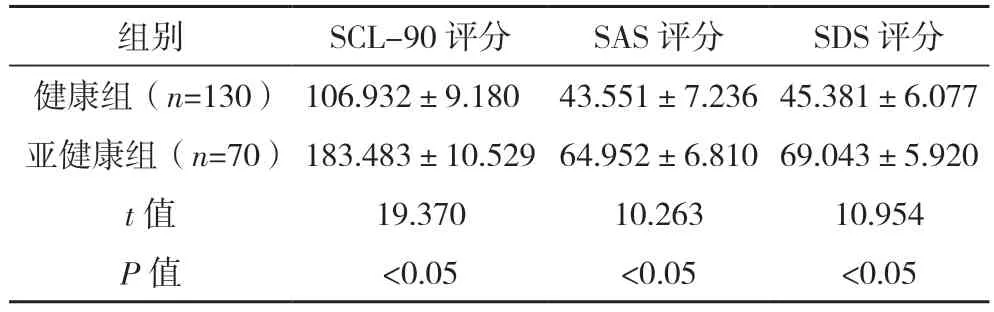

1.2.2 心理狀況調查及分組方法 在產婦上交一般情況調查問卷時,采用國際通用的癥狀自評量表(SCL-90),對其心理狀況予以評估,共包括90 個自我評定項目,9 個分量表,包括軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執和精神病性9 大類目[4-5]。根據SCL-90 量表評分分,將≥160 分者作為亞健康組(n=70),<160 分者作為健康組(n=130),比較兩組一般資料。采用焦慮自評量表(SAS)和抑郁自評量表(SDS)評估并比較兩組焦慮、抑郁情況。SAS:50~59 分為輕度焦慮;60~69 分為中度焦慮;69 分以上為重度焦慮。SDS:53~62 分為輕度抑郁;63~72 分為中度抑郁;73 分及以上為重度抑郁。

1.2.3 數據分析方法 建立數據庫,統計分析二次妊娠產婦的一般資料及心理健康狀況,并建立多因素logistic 回歸分析模型,分析相關因素;同時運用Amos 軟件建立結構方程模型,探討二次妊娠產婦產后心理健康與各影響因素的相關關系[6]。

1.3 統計學處理 采用SPSS 18.0 軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用()表示,比較采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗;多因素分析采用logistic 回歸分析;結構方程模型的建構采用Amos 軟件完成。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組心理狀況評分比較 亞健康組SCL-90、SAS 及SDS 評分均高于健康組水平,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2 兩組一般資料比較 兩組居住地、年齡、分娩方式及文化程度≥高中比例比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。亞健康組中有不良孕育史與擔心胎兒性別比例均高于健康組,且亞健康組中有正常工作比例、家庭年收入及有良好家屬情感支持比例均低于健康組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

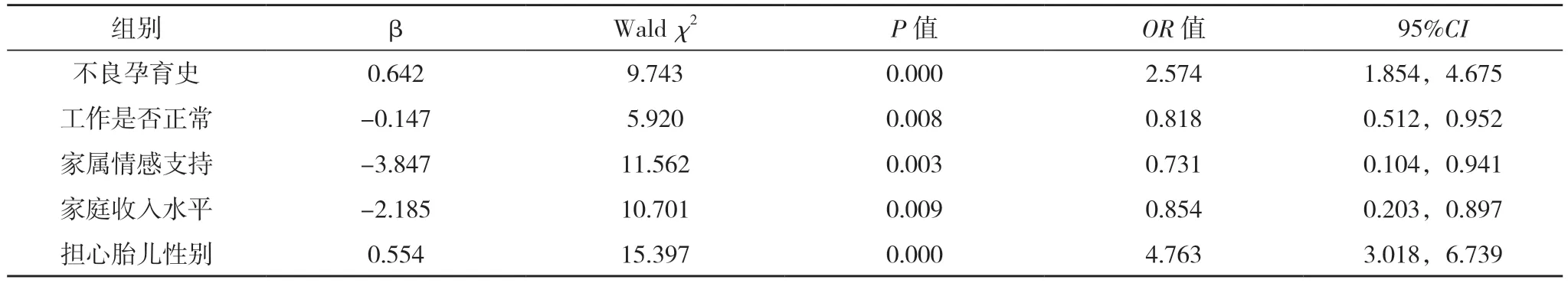

2.3 二次妊娠產婦心理健康影響因素的多因素回歸分析 以二次妊娠產婦心理亞健康為因變量,搭建多因素logistic 回歸分析模型,并納入相關自變量。不良孕育史與擔心胎兒性別為二次妊娠產婦產后心理健康的獨立危險因素,而工作是否正常、家屬情感支持及家庭收入水平為二次妊娠產婦產后心理健康的保護因素(P<0.05)。見表3。

表1 兩組心理狀況評分比較[分,()]

表1 兩組心理狀況評分比較[分,()]

表2 兩組一般資料比較

表2(續)

表3 二次妊娠產婦產后心理健康影響因素的logistic回歸分析

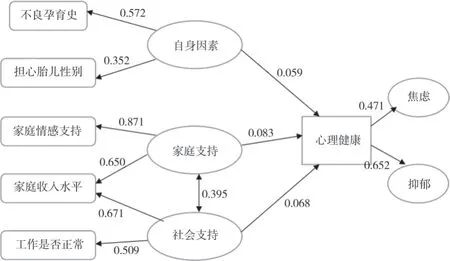

2.4 影響二次妊娠產婦心理健康因素的結構方程模型 根據已有基數研究,并考慮到本次研究中關于二次妊娠產婦產后心理健康影響因素的分析,將上述logistic 回歸分析結果中的影響因素重新分類,即自身因素(不良孕育史、擔心胎兒性別);家庭支持(家庭情感支持、家庭收入水平);社會支持(工作是否正常)。將自身因素、家庭支持及社會支持納入結構方程模型中,各路徑系數差異均有統計學意義(P<0.05)。自身因素、家庭支持與社會支持均對心理健康具有直接作用,其中家庭支持影響最大。見圖1。

圖1 影響二次妊娠產婦產后心理健康因素的結構方程模型

3 討論

隨著二胎生育政策的全面開放,二次妊娠女性的身心健康日漸受到重視,且隨著研究的不斷深入,影響二次妊娠女性心理健康的因素也越來越明顯,導致產婦的身心健康和新生兒健康都受到明顯不利影響。目前國內多數學者關于二次妊娠產婦的心理健康影響因素相關研究,多采取χ2檢驗、多元回歸分析等,但這些方法仍存在一定局限性[7-10]。自20 世紀70 年代開始,統計學家Kessling 開始將路徑分析思維應用到潛在變量研究,并提出結構方程模型,不僅能研究變量間的直接作用和間接作用,還能考慮到測量誤差。近年來這一方法逐漸被越來越廣泛地應用到醫學的相關研究中。本次研究中率先將結構方程模型應用到對二次妊娠產婦的產后心理健康影響因素研究中,通過可測量指標發掘影響心理健康的潛在因素,并從中提煉出二次妊娠產婦心理干預的關鍵。不良孕育史、工作是否正常、家屬情感支持、家庭收入水平、擔心胎兒性別均為影響二次妊娠產婦產后心理健康的相關因素(P<0.05);基于此進行結構方程模型的構建,發現自身因素、家庭支持、社會支持直接作用于二次妊娠產婦的產后心理健康情況。與沙婷婷等[11]研究結論基本一致。

與首次妊娠女性相比,二次妊娠婦女在生理和心理上還表現出如下特征,一方面,受到首次妊娠的心理不良因素影響,二次妊娠女性的消極情緒更容易因此而加劇,有研究表明,35 歲以上高齡產婦的焦慮和抑郁癥狀比例,明顯高于35 歲以下產婦[12]。但在本研究結果中,年齡并非對二次妊娠產婦心理健康的影響因素,推斷是由于所選病例的主觀因素限制,本研究中所選的病例中,并無年齡超過35 歲的高齡產婦,故而未表現出年齡對心理狀況的影響。還有學者在調研中發現,文化水平是影響二次妊娠產婦產后心理健康的相關因素,文化水平越高,心理健康水平越優良[13]。但在本研究中同樣未發現這一影響因素與產婦的心理健康情況關聯。推斷同樣是由于本院地理位置相對較佳且在病例納入方面的主觀因素限制,本研究納入的200 例二次妊娠產婦均為初中及以上學歷,故未發現文化程度與產婦心理健康水平的相關性。

二次妊娠女性由于妊娠的生理變化,往往在一段時間內無法正常工作、在某種程度上也導致其缺乏與外界溝通的渠道。故在妊娠及分娩后,二次妊娠產婦更容易擔心家庭關系、經濟條件等,此時若無法獲得有效、有針對性的家庭支持,則極易發生產前抑郁或產后心理問題,進而影響產婦的恢復情況[14-15]。此外,二次妊娠產婦若在此前發生過流產、胎心驟停等不良妊娠史,則極易使其在二次妊娠時產生心理壓力,擔心不良妊娠史的二次發生,進而導致無法以正常心態度過妊娠期間,影響心理健康,而這種長時間的心理壓力,甚至很可能導致流產等不良妊娠結局[16-17]。另外,對于順利分娩的二次妊娠產婦,則容易對胎兒性別有一些期待,若發現最終分娩結局與期望不符,或由于家庭對胎兒性別的不滿意,則極可能增加其產后的心理壓力,導致家庭支持的缺失而出現心理壓力,甚至可能引發產后抑郁[18-20]。

本次研究的不足之處在于:(1)病例選取范圍有限,研究結果的準確性和適用性范圍存在一定局限;(2)本次屬于調查性研究,未加以干預。因此在后續研究中可進一步擴大研究對象納入范圍、完善問卷調查項目,并將重點放在干預措施的有效性層面,在提高二次妊娠孕產婦心理健康水平的同時,為臨床上的心理干預工作提供確切有效且可行性高的指導與參考。

綜上所述,通過結構方程模型的建立,發現二次妊娠產婦產后心理健康的影響因素主要包括自身因素、家庭支持、社會支持。臨床上針對二次妊娠產婦需進一步加強心理干預,加強與產婦家屬及社會關系的溝通,予以充分的家庭支持和社會支持,以便進一步改善二次妊娠產婦的妊娠結局和生活質量。