技術變革,不浪費這次疫情危機

粵力

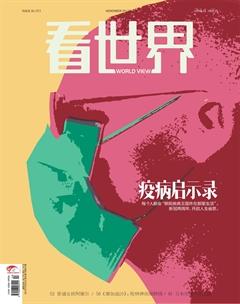

新冠疫情兩周年之際,疫情帶來的社會和人文影響開始慢慢浮現。

“我們正面臨著一場聯合國建立75年歷史上,與以往任何一次都不同的全球健康危機。”聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯在聯合國官網上表示,“這場危機正在殺害人們,使人們的痛苦蔓延,并破壞人們的生活。但是,這遠不止是一場健康危機。它是一場人類、經濟和社會危機。”

在全球范圍內,新冠疫情影響到所有階層的人口,但對那些最弱勢社會群體的成員尤其不利。受疫情打擊的,還包括生活在貧困情況下的人、老年人、殘疾人、青年和土著人民。早期的證據表明,貧困階層不成比例地承擔著病毒帶來的健康、經濟和社會后果。

另一方面,因應疫情為殘障人士提供的科技手段,以及在非發達國家和地區普及的抗疫技術,也會催生出更多科技創新,推動人類邁向更高的科技研發水平。

在許多國家的公共衛生指引中,盲人或者具有嚴重視力障礙的群體往往不被列入容易受感染的高危人群。如果單純從病理學角度看,新冠病毒跟視力障礙者或者盲人之間,的確不存在任何直接聯系,然而視力障礙者日常出行和工作生活所需的輔助手段,讓他們置于感染病毒的風險中。新冠病毒的傳播方式,讓視障人士的衣食住行方式不得不進行根本性的改變。

視力障礙者通過觸摸學習盲文

骨傳導耳機

南非開普敦大學殘障研究者、本身也是盲人的海蒂·沃克維恩及其丈夫,在2020年6月24日因為感染新冠病毒去世,引發了眾多關注視障群體的組織對疫情期間盲人生命健康的關注。

盲人對觸摸的依賴,讓他們在疫情期間受感染風險增加。對于視覺存在嚴重障礙的群體來說,觸摸是不可缺少的輔助手段,因此社交距離對于視障人士來說并不適合。跟常人不同,盲人即使是開一道門,或者在貨架上找想要的物品,都需要使用手部去觸摸。除此之外,在出行途中,不少盲人也需要別人的攙扶,才能到達目的地。

即使是保留了部分視力的人,能夠使用輔助工具的同時,也需要把雙眼湊到物品前,才能看清上面的文字。在西方國家的一些超市,店員有職責帶盲人到相應的貨架前找尋他們所需的物品,店員本身也會因近距離接觸盲人而增加風險。

除此之外,英國天空電視臺報道,在外出過程中,由于看不到身邊是否有人, 盲人遭遇路人吼叫和謾罵的經歷有所增加。

南非盲人學者海蒂·勞倫斯這樣說:“疫情暴發之后,我的每一次觸摸,都感到這是命運攸關的,因為我不知道是否會因此被傳染到新冠病毒。”然而,勞倫斯反對把盲人和視障群體納入受新冠感染的高風險群體,因為這樣一來盲人自身的脆弱感和自尊心會更加遭打擊。特別是偏年輕的盲人,更加反對把自己列入受新冠感染的高風險群體。

“我不是一個不能自己決定是否需要別人施舍的‘物品’,我是一個有意識的人。”勞倫斯這樣說。她的解決之道,是減少出行的次數。在進行必要的外出購物和看病的時候,隨身攜帶洗手液,在觸摸任何東西之后都要清潔雙手,并且讓跟自己進行身體接觸的商場工作人員也好好做清潔衛生工作。

另外一個解決之道,是盡快研發出既讓盲人能夠滿足社交距離需要,又能夠讓盲人繼續出行或者外出工作的科技手段。現在廣泛應用的一款手機軟件,借助AI技術,讓手機把眼前的文字轉化為人聲朗誦;而位于瑞士的一個科研團隊,正在研發一種能夠幫盲人感應到周圍是否有旁人的技術。

研發團隊在瑞士期刊《感應科技》上寫道:“我們在RGB攝像頭上,使用實時語義分割算法來檢測人的位置,并使用深度攝像頭來評估與他們的距離。如果有人相距1.5米,我們通過骨傳導耳機提供音頻反饋。只有當人在附近時才會警告用戶,但對非人的物體如墻壁、樹木或門沒有反應;因此,它不具有干擾性,而且有可能與其他輔助設備結合使用。”

2021年10月26日,北京五棵松體育中心場館內的霧化消毒機器人

類似為盲人在疫情期間解決出行問題的科技研發,可以說是危機中的機遇。疫情在全球的大流行,造成了對基本醫療設備和藥品的需求激增,同時對先進的信息技術應用也有要求。工業4.0被稱為第四次工業革命,它有可能滿足疫情期間的醫藥制造需求。

工業4.0把生產線整合為一個智能系統。作為一條靈活的生產線,幾乎整個生產過程的實時信息,都由人工智能(AI)、物聯網(IoT)和其他數字技術提供;而且,系統里醫療部件的設計和開發,也都是使用先進的設計軟件快速完成的;廠家還會進一步使用3D打印等數字制造技術,來生產所需部件。

根據設想,工業4.0技術在減輕疫情影響方面好處頗多,包括:提供更好的醫療體驗,同時不給醫護等人員帶來風險;利用智能供應鏈及時提供醫療部件;使用機器人治療受感染的病人,以減少醫生的風險;使用虛擬現實技術進行培訓;等等。

作為工業4.0的重要一環,使用人工智能可以預測疫情暴發的規模,優化相關藥物和疫苗的臨床試驗,開發機器人幫助進行消毒工作,以及對人們進行在線醫療檢查,如用于檢測新冠肺炎的CT掃描。

說到在疫情中應用人工智能和大數據,以色列可以說是行動迅速的國家。11月11日,以色列舉行了世界上首次“新冠疫情暴發演習”,結合大數據和人工智能技術,檢驗以色列國家機器對有可能出現的新變種導致的下一波疫情所作的反應。

這場新冠疫情模擬暴發演習,并沒有任何實體操作,而是全部交由人工智能和大數據操作。

埃及工程師制作了一款可遠程操控對民眾檢測新冠病毒的機器人

該演習由以色列總理貝內特主持,預設了這樣一個場景:新冠病毒又出現了一個名為“奧米茄”的變種,然后新一波疫情在以色列出現。這場演習分三場進行,測試和觀察了以色列的封鎖政策、病毒變體測試水平、為公民提供經濟支持的執行情況、邊境口岸系統的復原力。這場新冠疫情模擬暴發演習,并沒有任何實體操作,而是全部交由人工智能和大數據操作。上至總理和內閣官員,下至機場執勤人員和警察, 全國演習期間都沒有上下動員的場景,相反都是坐在辦公室里對著大數據進行推演。

除了官方機構,以色列民間也將新冠疫情視為推進工業4.0技術的重要契機。一家初創公司在研發這樣一套人工智能設備:通過檢測某個人說話的聲音,就能辨別出對方是否受新冠病毒感染。這個技術背后的邏輯在于,新冠病毒影響呼吸系統,而呼吸系統受到的影響,可以反映在一個人的聲音和呼吸模式中。開發該移動應用程序的公司Vocalis Health,其總裁兼首席執行官Tal Wenderow說,該算法將用于遠程診斷和監測。

倫敦帝國學院公共健康講師馬修·哈里斯認為,新冠疫情將促進醫學界“節儉式創新”(frugal innovation)成果的出現。

在工業設計中,“節儉式創新”是降低商品及其生產的復雜性和成本的過程。通常,這是指從汽車或電話等耐用品中刪除不必要的功能,以便在發展中國家銷售。為這些發展中國家設計產品,可能還需要增加耐用性,并且在銷售產品時,需要依賴非常規的分銷渠道。

在新冠疫情暴發之前,大多數公司以一種傾向于“越多越好”的態度來衡量其市場進展。然而在危機發生時,人們通常轉向以較低的成本為更多人提供更多價值的方法。這就是“節儉式創新”的基礎。

“節儉式創新”強調的是可獲得的、可負擔的和高質量的解決方案。它在產品/服務層面采用設計思維,在宏觀層面采用系統思維,通過利用現代技術,以較低的成本實現顛覆性的產品開發。

馬修·哈里斯認為,去年在中國開始修建的“方艙醫院”,能在很短時間內收治眾多新冠病人,就是“節儉式創新”的很好例子。放在第三世界國家,因地制宜地研發各種對抗疫情的設施和醫療手法,顯得非常必要。

2020年10月28日,一名男子在法國巴黎蒙馬特高地遛狗

從非洲到東南亞,各國疫情期間都根據自身不同特點,研發出成本低但又能幫助紓緩疫情的工具和設施。

在馬來西亞,當地醫療團隊研發了一整套用于隔離、檢測和治療新冠病患的設施:用于隔離和檢測的隔間Cubicle 135、醫療運輸機器人MCK119、呼吸機和面罩;在斯里蘭卡,一個由醫生和專家組成的志愿者隊伍,研發了一款專門用于居家觀察的手機APP,幫助病患在家觀察自己的呼吸狀態;在非洲國家尼日利亞,政府鼓勵人們服用一種用當地草藥熬制的土方“abgo”,因為這款在當地地攤上銷售的混合草藥,對呼吸道有一定的幫助作用。

有研究表明,危機中用最低成本產生新功能的技術和設施,在危機過后就會變成重要的商機。2008年金融危機爆發后產生的沙發客短租計劃,成為了如今火遍全球的Airbnb雛形。正如丘吉爾所說,“不要浪費每一次危機”,疫情烽煙四起的背后,新曙光早已在遠處出現。