大田銀頂格鐵礦集中區的遙感找礦應用研究

林慈鑾

(福建省地質調查研究院,福建 福州 350013)

鐵是最常用的金屬,也是地殼含量第二高的金屬元素。福建省鐵礦床遍布各縣、市,閩西南一帶鐵礦床(點)星羅棋布,尤其是龍巖、漳平、大田北部、安溪西部、德化西部是鐵礦集中區。其與廣東興寧鐵山嶂、平遠尖山等鐵礦相連,構成重要的永安-梅州-惠陽(坳陷)鐵成礦帶。

1 研究區地質礦產概況

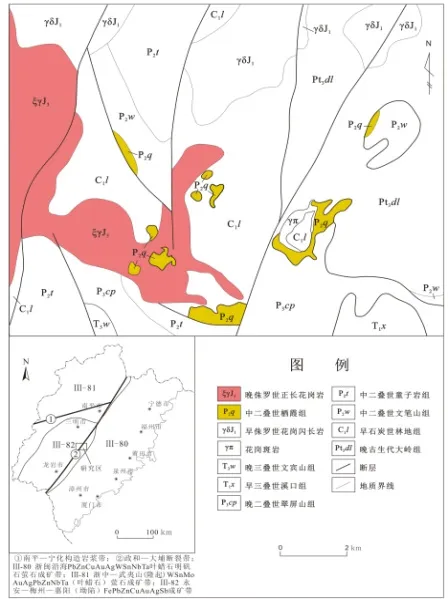

所選研究區位于福建省大田縣太華鎮、前坪鄉一帶,東經117°43′02″~117°50′48″,北緯25°47′00″~25°52′46″,位于永安-梅州-惠陽(坳陷)Fe-Pb-Zn-Cu-Au-Ag-Sb成礦亞帶,地質構造復雜,地層發育齊全,火山巖、侵入巖廣布,海西—印支期和燕山期巖漿活動均較強烈,巖體呈巖基狀沿北東向分布,燕山期部分中酸性侵入體呈小巖株、巖脈狀沿斷裂帶侵入。

成礦地質條件十分優越,眾多重要的礦床均在本區,被稱為福建省礦產的聚寶盆。測區主要控礦構造以北東向的褶皺、斷裂構造等為主,賦礦地層為二疊紀船山組、棲霞組等(圖1),鐵礦體主要產于早石炭世林地組(C1l)碎屑沉積巖建造與中二疊世文筆山組(P2w)粉砂巖間石炭紀-二疊紀(C-P)碳酸鹽巖建造的底部,礦床類型主要為接觸交代型鐵礦和風化殘積型鐵礦。

2 數據選擇

鐵染異常信息提取采用美國陸地衛星landsat7的ETM+影像,時相為2001年10月21日,影像色彩鮮艷,構造線清晰,研究區無云層、亮度突變等明顯的圖像干擾因素,去除影響異常提取的水系、植被等干擾,經幾何校正和徑輻射校正后,完全滿足遙感異常信息提取的要求。

圖1 研究區地質構造簡圖

3 鐵染蝕變異常提取

3.1 異常提取理論基礎

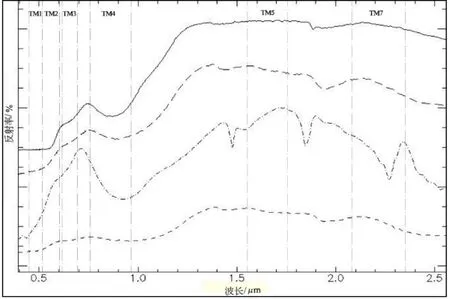

根據已有地質資料所示,研究區內金屬礦物主要為磁鐵礦,磁鐵礦經外力作用進一步氧化后,轉換為褐鐵礦、赤鐵礦、針鐵礦等礦物,而鐵染異常信息所反映的圍巖蝕變即為含Fe3+的赤鐵礦、針鐵礦、黃鉀鐵礬等礦物,這就為用鐵染異常信息反映該區域鐵礦發育提供了依據。為了減少各參數間存在的相關性對于分類的影響,本次研究區異常信息提取采用了主成分分析法[1]來提取有關的蝕變礦物,主成分分析是將離散系統轉變成非相關系數的變換,將連續數據轉變成非相關系數集合的類似變換。鐵染信息在可見光-近紅外波段吸收非常明顯,分別在500nm和900nm附近,從900nm開始,反射率隨波長急劇上升,到1400nm附近達到最大值(如下圖2)。在TM數據的各波段中,TM123為可見光波段,其中TM23包含了鐵氧化物信息,在TM1和TM4波段上具有明顯吸收谷,在TM3波段具有相對較高反射率[2]。所以根據這一光譜反射和吸收特征,利用TM1、TM3、TM4、TM5四個波段進行主成分分析,然后通過光譜角制圖法(SAM)分析,結合礦點分布對最終結果進行初步評估。

3.2 主成分分析

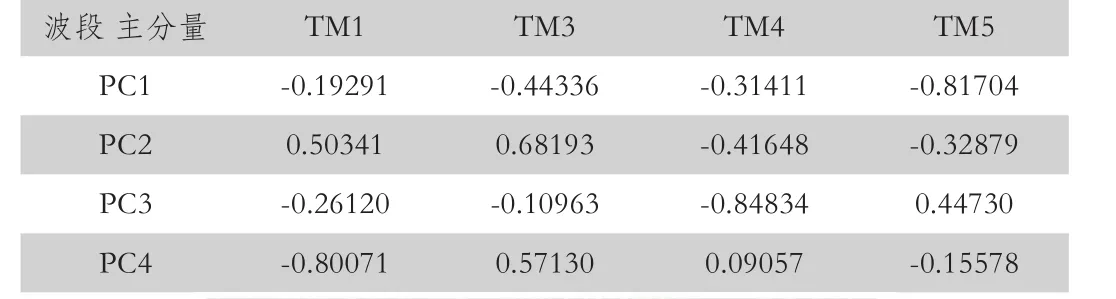

如上文所述,根據鐵染信息的光譜反射和吸收特征,選擇TM1345波段組合進行主成分分析。在進行主成分分析時,旋轉后的坐標軸與數據具有最大的分布的方向相符合,主成分特征向量中的符號表示的是本向量對這一主成分的貢獻性,其符號的正負受坐標軸的正方向的選擇有關,而算法中并沒有規定哪個方向代表坐標軸的正方向,但根據地物的光譜特征可以處理得到符合實際的結果[3]。因為鐵染礦物的波譜特征是在TM3具有強反射,故TM3的特征向量一定為正值。

圖2 鐵染異常信息主要礦物波譜曲線圖

對于主成分分析結果,從第一主分量PC1到第四主分量PC4,不同的主成分代表了不同的信息,PC1稱為反照率因子,PC2稱為形狀因子,PC3和PC4則反映巖石礦物的信息。

從表1可以看出,只有在PC4的時候,代表反射峰的ETM數據第三波段TM3與代表吸收谷的TM1符號才是相反的,而它們的絕對值之和也是最大的,這說明PC4包含的鐵染異常信息量最大。

表1 主成分分析特征向量矩陣

圖3 主成分分析結果

3.3 光譜角制圖法(SAM)

光譜角制圖法(又稱為光譜角分類法)是將光譜數據視為多維空間的矢量,利用解析方法計算像元光譜與光譜數據庫中參考光譜之間矢量的夾角,根據夾角的大小來確定光譜間的相似程度,以達到識別地物的目的。利用光譜角對鐵染異常信息進行分類和優化,首先要選定一個感興趣區,該感興趣區代表了研究區鐵染礦物的典型光譜特征。在本文中,選定了大田銀頂格鐵礦為感興趣區,亮度值分別為:63.84,57.96,70.00,42.56,100.16,81.68。

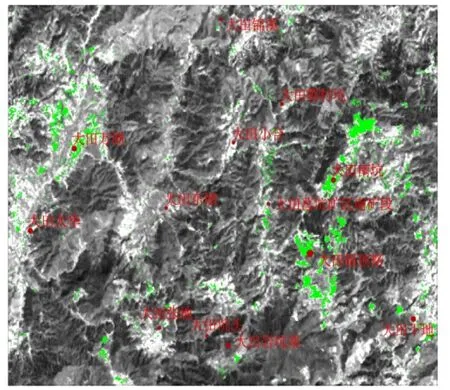

圖4 對PC4進行SAM分類后的優化結果

4 結論

在南方高植被覆蓋地區,由于水系發育、植被覆蓋及氣象條件制約等,常常對蝕變異常的遙感提取工作造成很大的影響,加上地形地勢復雜,構造異常發育,單純的應用主成分分析、比值法以及其它單一異常提取方法容易造成大量微弱異常或偽異常存在,僅利用主成分分析方法提取的鐵染異常分布非常廣泛(圖3)。因此,本文根據區域地質礦產發育的特點,選取主成分分析法+光譜角制圖法對福建省大田縣鐵礦發育地區進行鐵染異常提取,并得出如下結論。

(1)對露天礦床反映良好。綠色調鐵染異常信息為對第四主分量經SAM分類優化后的結果,觀察可以發現,鐵染異常集中分布在大田銀頂格鐵礦和大田南坑鐵礦區(圖4),皆因它們為露天開采,出露面積大,故異常信息反映明顯。

(2)研究區內異常的提取受植被和水系影響大。對于研究區內其它礦床,由于植被或水系形成的干擾因素影響,異常信息僅零星發育(圖4)。

(3)驗證效果較好。結合已知研究區內分布的13個礦床、礦(化)點坐標范圍對比發現,鐵染異常信息在包括銀頂格、南坑、太華、張地、錦溪、巖坑寨、下地、小合等8個鐵礦床、礦(化)點范圍內有反映,百分比達到60%以上;如果排除部分地下采礦的情況,準確度將更高。

由此可知,該方法能較好的反映區域鐵質礦物的分布,其適合福建省高植被覆蓋地區的遙感異常提取工作。