內側入路關節鏡下三聯術式治療頑固性跟痛癥的臨床效果

魯 林 張漢慶 王 智 陳 煒 李雙蕾

1.湖北省武漢市中醫院骨科,湖北武漢 430014;2.廣西中醫藥大學附屬第一醫院神經內科,廣西南寧 530023

跟痛癥是骨科醫生最常見的疾病之一,跟痛癥的發病機制是多因素的,最多見的是足底跖筋膜炎,另外還有跟骨骨內壓升高、跟骨骨膜炎和跟骨骨贅。臨床中有近一半患者經過各種保守治療后癥狀可以得到改善[1-4],但仍有一部分患者保守治療效果不佳,成為頑固性跟痛癥患者,這部分患者通常會尋求手術治療[5-6]。手術治療方案已經逐漸從早期的開放性手術向微創的內窺鏡技術過渡,但目前臨床工作者多從傳統內外側入路,利用關節鏡技術治療跟痛癥,且多著眼于松解足底筋膜,而沒有解決其他病理改變。雖然關節鏡技術治療跟痛癥已經獲得一定臨床效果,但仍有一定的不滿意率,為3.0%~18.9%[7]。不滿意的原因筆者認為可能是由于沒有合并解決其他可能導致腳跟疼痛的病因,例如跟骨骨膜炎、骨內壓升高和跟骨骨贅。本研究采用三聯術式治療頑固性跟痛癥患者20 例(21 足),獲得較好的臨床效果,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017 年12 月—2019 年2 月就診于湖北省武漢市中醫醫院(以下簡稱“我院”)的跟痛癥患者,共納入經過系統保守治療6 個月以上仍無效的足跟痛患者20 例(21 足)。其中,保守治療方式為穿軟底鞋(鞋墊)者20 例(100%),使用非甾體類消炎止痛藥物治療者20 例(100%),使用體外沖擊波治療者5 例(25%),使用糖皮質激素局部注射(局部封閉、超聲引導下的注射)者10 例(50%),其他理療(休息、肌肉牽拉鍛煉、藥物泡足、針灸)者16 例(80%)。本研究經我院醫學倫理委員會批準通過,均向患者告知手術相關事項獲得患者知情同意并簽署知情同意書。其中男8 例(9 足),女12 例(12 足);年齡41~75 歲,平均(54.4±2.7)歲;跟骨無骨贅8 例(8 足)占38%,跟骨有骨贅12 例(13 足)占62%;其中有糖尿病史3 例、有高血壓病史8 例、體重指數(BMI)≥25 kg/m211 例。

1.1.1 納入標準 經過系統保守治療6 個月以上仍無效的足跟痛患者;患者主訴有足跟局部疼痛,可伴或不伴局部壓痛點行走疼痛;多具有起身第一步疼痛,晨起尤甚的特點;患者足踝關節無疼痛不適、踝關節及足趾運動正常。

1.1.2 排除標準 有足部外傷史或手術史的患者;接受相關對癥保守治療不滿6 個月的患者。納入患者術前均需做下列檢查以排除其他疾患:①常規做足踝專科檢查、行X 線檢查及CT+三維重建檢查,以排除跟骨骨折、Haglund 綜合征。②術前常規行下肢血管彩超檢查,以排除血管性病變。③根據前者檢查結果判斷是否需行MRI 檢查,以排除跟墊萎縮癥、腫瘤炎性病變。④所有患者均實施術前實驗室篩查:紅細胞沉降率,C 反應蛋白,血清尿酸和類風濕因子,以排除風濕性疾病。

1.2 治療方法

1.2.1 術前定位 以內踝后側緣做一垂線,與足底內側赤白肉際水平線的交點為第一個入路;以該點沿內側赤白肉際水平線向遠處延伸2 cm 處為第二個入路(圖1)。術前影像學明顯骨贅者,可予50 mL 注射器針頭在C 臂透視下定位骨贅點(圖2)。

1.2.2 體位 患者取仰臥位,健側自然平放于手術床上,手術側屈髖、屈膝外旋位,使內踝面朝上,必要時可將患足外踝面墊高,使患足內踝面平行于手術臺利于操作。麻醉滿意后,常規消毒鋪巾,患側下肢驅血、氣囊止血帶充氣止血。

1.2.3 手術步驟 步驟1,松解跖筋膜:于之前定位近端入路作一水平赤白肉際、長0.5~1.0 cm 切口,以中號直血管鉗鈍性分離出人工腔隙至足底筋膜止點水平,用注射器注入生理鹽水撐開腔隙;于遠端入口同樣做一水平長0.5~1.0 cm 切口,使腔隙貫通可見腔隙中生理鹽水沿該入路流出為佳。于近端入路置入30°關節鏡頭,探查足底筋膜周圍情況,遠端切口內置入刨刀頭清理視野。手術過程中盡量減少對足底脂肪墊的過度刨削,只清理部分阻擋手術視野操作的足底脂肪組織,以達到顯露跖筋膜跟骨端及跟骨骨贅的目的即可[8]。防止脂肪墊不足導致減震作用減少引起腳后跟疼痛,從而降低手術成功率和滿意度。操作中可將鏡頭和刨刀入路交換,以便更好地觀察和清理足底筋膜周圍組織。顯現滿意后以等離子刀氣化松解足底筋膜內側跟骨止點水平的1/3~1/2,并徹底松解跖筋膜上、下方(圖3a)。視個體情況必要時,可進行足拇展肌淺層筋膜、趾短屈、小趾展肌筋膜的等離子刀氣化松解。

步驟2,對于術前判斷有跟骨骨贅者行骨贅磨削;對術前判斷無骨贅者常規行鏡下探查確定。此處以有骨贅為例:松解跖筋膜跟骨止點后,以等離子刀繼續清理探查跟骨骨贅,對于有骨贅者換電動磨鉆頭予以磨削平整對于跖筋膜上方的跟骨骨贅 (圖3b),則采用髓核鉗或者電動磨鉆進行清理,完成后用等離子刀周圍電凝止血。

步驟3,跟骨鉆孔減壓:常規用直徑2.0 mm 克氏針在關節鏡監視下分別從兩入路,由跟骨內下方各向跟骨前上方鉆入1~2 孔,合計3~4 孔,筆者操作深度為2~3 cm,以達到跟骨減壓目的又不過度損傷骨質[9]。最后關節鏡下尋查活動出血點,予等離子刀頭徹底止血,清理修整周圍組織。結束手術操作后以3-0慕絲線縫合切口(圖4),傷口用無菌敷料覆蓋后彈力繃帶包扎,術畢。

圖1 術前體表定位

圖2 術前影像學定位

圖3 術中視野

圖4 術后外觀

1.3 術后處理

圖5 手術前后病變處影像學比較

術后彈性繃帶纏敷患足及患側踝關節,術后24 h抬高患肢間斷冰敷,常規予以塞來昔布口服1 周。術后第1 天:指導患者在床上行踝關節跖屈背伸主動運動;術后第2 天:指導患者在助行器或幫扶下逐漸試探全足掌半負重落地;術后第3 天:指導患者行全負重下地功能鍛煉,逐步恢復正常行走,逐步行墊腳等加強腓腸肌主動收縮功能鍛煉,術后12~14 d 拆線。

1.4 術后隨訪及評估指標

患者術后接受門診復查和電話回訪相結合形式進行隨訪,其中電話隨訪5 例、門診隨訪15 例,隨訪時間最短6 個月,最長10 個月。患者手術前后分別進行疼痛視覺模擬評分(VAS)和美國足踝外科協會踝與后足評分(AOFAS-AH)以評估手術療效。VAS 用以評估足部疼痛的改善程度,將其劃分為能耐受的輕微疼痛(<3 分)、疼痛伴影響睡眠但能耐受(4~6 分)、強烈疼痛伴影響食欲及睡眠且難以忍受(7~10 分)[10]。AOFAS-AH 用以評估足部的疼痛、主動獲得、步態、穩定性等。90~100 分為優、75~89 分為良、50~74 分為可、<50 分為差[11]。

1.5 統計學方法

采用SPPS 19.0 對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差()表示,組間比較采用t檢驗,非正態分布的數據用中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

本研究20 例(21 足)頑固性跟痛癥患者均順利完成經內側入路關節鏡下三聯術式治療,所有患者傷口均為甲級愈合,無竇道形成、神經血管損傷、瘢痕攣縮疼痛等并發癥發生。

2.1 術后恢復下地行走時間提前

患者中位手術時間為40.7(30.0~60.0)min,手術治療后患者均能在5 d 內完成下地負重活動,恢復正常行走功能。4 例患者術后第1 天即恢復下地行走,10 例患者術后第2 天恢復下地行走,3 例患者術后第3 天恢復下地行走,2 例患者術后第4 天恢復下地行走,1 例患者術后第5 天恢復下地行走。

2.2 手術前后患者AOFAS-HA 及VAS 評分比較

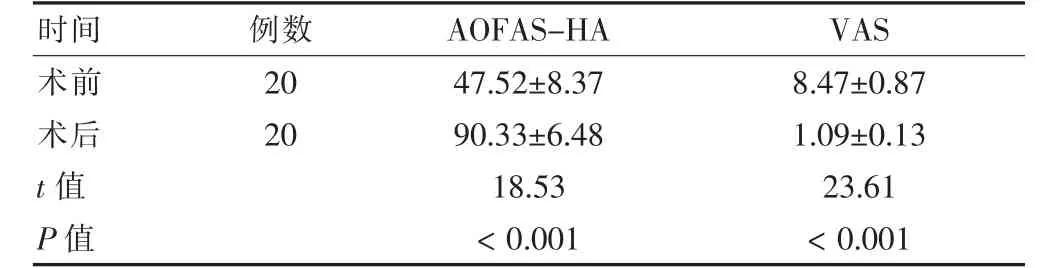

手術治療后隨訪中位時間為8.7(6.0~10.0)個月,患者術后AOFAS-HA 評分顯著提高,差異有高度統計學意義(P <0.01);術后VAS 評分顯著下降,差異有高度統計學意義(P <0.01)。見表1。

表1 手術前后患者AOFAS-HA 及VAS 評分比較(分,)

表1 手術前后患者AOFAS-HA 及VAS 評分比較(分,)

注:AOFAS-HA:美國足踝外科協會踝與后足評分;VAS:疼痛視覺模擬評分

3 討論

跟痛癥好發于40~70 歲的中老年人,以BMI 超標者多見。其病因與機制比較復雜,目前較為公認的發病因素有足底跖筋膜炎、跟骨骨贅激惹、跟骨骨內壓增高。關于治療,李俊毅等[12]認為跟痛癥的治療應遵循階梯性的治療方案。治療方法大體分為保守治療和手術治療兩大類。經過4~6 個月保守治療癥狀不改善者,為頑固性跟痛癥,可考慮手術治療[13]。

針對需要手術治療的頑固性跟痛癥患者,手術方式分為開放手術和微創手術。開放手術的切口較大,創傷反應大,術后瘢痕也相對較大[14];隨后有學者運用小切口技術,盡管瘢痕減小了,但操作略顯盲目,且對術者的操作經驗要求較高[15]。吳宇等[16]發現關節鏡下手術在疼痛緩解時間、傷口滲出、早期功能恢復和近期臨床療效方面要明顯優于傳統開放性手術。在關節鏡直視下能徹底清晰顯示跖筋膜,有利于將跖筋膜精確松解1/3~1/2[17],避免盲目過度松解跖筋膜而致外側柱不穩定、跖骨及外側韌帶壓力增加造成術后并發癥。關節鏡還有利于精準定位跟骨骨贅,輔助定位跟骨鉆孔減壓,避免盲目經驗操作。在手術入路的選擇上,有學者運用單通道入路,雖然減少了一個手術切口,但也限制了手術操作范圍,不能多器械協同操作,會出現操作范圍有限、清理松解不徹底等不足。筆者結合足部解剖特點,足底筋膜主要位于足跟的內側結節區,臨床上從外側入路進行鏡下手術時,跟骨底外側結節部及足底內組織的遮擋會影響術者操作。所以,筆者采用全內側雙通道的手術入路,可同時松解跖筋膜、切除跟骨骨贅、行跟骨減壓治療,使操作更加靈活豐富。以內踝后側緣做一垂線,與足底內側赤白肉際水平線的交點為第一個入路,沿內側赤白肉際水平線向遠處延伸2 cm 處為第二個入路,臨床運用發現跖筋膜跟骨止點、跟骨骨贅定位點多在兩入口之間,立體面形成操作三角關系,符合關節鏡的三角關系操作原理,利于術中顯露操作。另外,該入路還有助于進行足拇展肌淺層筋膜,趾短屈、小趾展肌筋膜的探查松解[18],用以探查走行在跟骨底面內側緣轉折到跟骨結節外側突之間的小趾展神經,以明確診斷和預防卡壓。

足底跖筋膜對足弓的支撐起到至關重要的作用[19-20]。當足底筋膜被遠端拉繞跖骨圓弧時,其處于恒定的張力下,可以使足弓升高,在行走過程中幫助足部平移。而長期行走過程中產生的牽引力和張力的刺激會導致跖筋膜損傷積聚,形成慢性無菌性炎癥,釋放組胺類等炎性物質,刺激局部的神經血管導致跟骨周圍疼痛[21],這往往就是臨床工作者對患者查體時最常發現的壓痛點。因此,筆者認為頑固性跟痛癥患者術中必須處理跖筋膜。鏡下可充分顯露跟骨止點部分跖筋膜,徹底清理其上下周圍炎性組織,直視下只要松解跖筋膜不大于1/2,就能有效保留跖筋膜的功能,防止足弓塌陷、外側柱不穩定、跖骨韌帶壓力增加等副損傷。另外利用等離子刀切割跖筋膜,相比其他硬性切割還具有止血、操作相對簡便和安全性高等優點[22]。而且在充水的腔隙中操作,降低了操作溫度,對周圍正常組織不會產生額外損害。

關于跟骨骨贅與跟痛癥的關系,學術上仍是一個爭議點。雖然X 線檢查顯示鳥嘴狀跟骨骨贅者,并不一定都會導致疼痛[23],但跟骨骨贅與足底筋膜炎互為影響的可能性已得到臨床工作者的廣泛關注。毛賓堯[24]認為跟骨骨贅可對鄰近的局部軟組織造成壓迫及磨損,刺激周圍神經末梢導致疼痛。Zhou 等[25]研究結果顯示足底筋膜炎的嚴重程度與跟骨骨贅的類型相關。且去除骨贅,可增強患者對手術的認可度,提高了患者的手術滿意度。因此,本研究者對于頑固性跟痛患者中合并跟骨骨贅者術中均予以磨除。

頑固性跟痛癥的發病機制往往是復雜的、多因素的,許多局部生物力學和人體解剖因素可導致其發生。其中跟骨骨內壓增高及跟骨血管充血被認為是其發病機制的一部分。其發病機制為:①循環回流不暢;②血流變學異常;③跟骨周圍軟組織受損。由于跟骨周圍軟組織遭受擠壓等慢性損傷,導致毛細血管通透性增強[26],無菌性炎癥、間質水腫、酸性代謝產物聚積、缺氧、微循環障礙等共同作用使得患者出現了跟骨內高壓而致足跟疼痛。跟骨減壓的主要部位是跟骨前內側皮質處[27],在本研究手術方式中,以原有關節鏡入路作為進針點,至多可鉆4 孔,而無需額外切口,此外鉆針對的是下皮質,它是負荷區域,也是跟骨骨膜炎的發病部位,鉆孔可改善局部炎癥反應,改善疼痛,最重要是不會損傷危及跟骨的內、外側正常皮質部分。

以上是筆者對本手術方法每一聯術式的必要性、合理性的闡述與分析。本研究介紹的三聯手術方式在利用關節鏡微創技術的同時,選擇更為有利操作的內側入路,同時處理跖筋膜、跟骨骨贅、跟骨減壓,做到一次手術下盡可能全面處理多種致病因素,優化了多術式的結合,彌補了手術治療盲區,從而增加了手術有效率。因此內側入路關節鏡下三聯術式作為治療頑固性跟痛癥的一種方法,值得臨床參考及進一步研究推廣。