論傳統(tǒng)戲劇類非遺保護的“標準”問題

——以澳門粵劇為例*

金 姚 林發(fā)欽

澳門自古以來就是中國的領土。澳門回歸祖國后,實施“一國兩制”“澳人治澳”的方針,嚴格依照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國澳門特別行政區(qū)基本法》(下稱“《基本法》”)辦事,完善與《基本法》實施相關的制度和機制。根據《基本法》第一百二十五條第一款“澳門特別行政區(qū)政府自行制定文化政策,包括文學藝術、廣播、電影、電視等政策”(1)《中華人民共和國澳門特別行政區(qū)基本法》,中華人民共和國中央人民政府官網,http://www.gov.cn,訪問日期:2020年9月16日。的相關規(guī)定,澳門特區(qū)擁有包括非遺管理在內的多項文化政策自治權。雖然《中華人民共和國非物質文化遺產法》不在澳門特區(qū)實施,且澳門特區(qū)政府在2013年出臺了基于《基本法》并包含“非物質文化遺產”篇章的《文化遺產保護法》(第11/2013號法律),但內地非遺保護的策略、思維、方法、程序、代表性項目名錄建設、代表性傳承人名錄建設等多方面的工作經驗,不僅為澳門特區(qū)文化管理部門所熟知,而且也促進了澳門非遺保護的相關工作。如粵劇、涼茶技藝在2006年申報我國“第一批國家級非物質文化遺產名錄”和粵劇在2009年申報聯合國教科文組織(下稱“UNESCO”)“人類非物質文化遺產代表作”的過程中,澳門特區(qū)政府文化局均為聯合署名的申報單位和保護單位。截止2020年12月,澳門共有八個非遺項目入選了六大類別的“國家級非物質文化遺產代表性項目名錄”,分別為:粵劇(傳統(tǒng)戲劇)、南音說唱(曲藝)、澳門道教科儀音樂(傳統(tǒng)音樂)、澳門神像雕刻(傳統(tǒng)美術)、涼茶(傳統(tǒng)技藝)、澳門媽祖信俗/魚行醉龍節(jié)/澳門哪吒信俗(民俗)。(2)參見澳門特別行政區(qū)政府文化局官方網站:https://www.icm.gov.mo/gb,訪問日期:2020年9月16日。另見中國非物質文化遺產網·中國非物質文化遺產數字博物館·咨詢·專題報道·澳門非物質文化遺產清單匯總,http://www.ihchina.cn/project.html,訪問日期:2020年9月16日。此外,2016年4月,吳詠梅(南音說唱)、吳炳志(澳門道教科儀音樂)、曾德衡(澳門神像雕刻)共三名澳門非遺傳承人,入選了第四批“國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人名錄”,“時任文化部副部長丁偉赴澳門給傳承人頒發(fā)了傳習經費證明書,時任澳門特區(qū)政府文化局局長吳衛(wèi)鳴在傳習經費頒發(fā)儀式上表示:這不但是對他們傳承工作的鼓勵,也體現了國家對澳門非遺保護的有力支持。”(3)劉暢:《澳門非物質文化遺產傳承人獲頒國家傳習經費》,新華網港澳頻道,http://www.news.cn/gangao/,訪問日期:2020年11月17日。2018年5月,區(qū)均祥(南音說唱)、陳鍵銓(澳門媽祖信仰)、鄭權光/葉達(澳門哪吒信俗)共四名澳門非遺傳承人,入選了第五批“國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人名錄”。(4)胡瑤:《澳門四人入選國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人》,新華網,http://www.xinhuanet.com/2018-05/17/c_1122849868.htm,訪問日期:2020年11月20日。截止2020年12月,澳門的國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人已經達到了7人。

綜上可見,澳門特區(qū)的非遺保護工作是充分認可內地非遺保護的相關政策,并積極融入內地非遺保護的相關程序和實施過程的。需要說明的是:澳門特區(qū)的“非遺清單”設置為“五分法”,且清單中并無明確的項目分類,而內地為了保護工作的實際需要則將非遺名錄設為“十大類別”。無論是澳門的“五分法”還是內地的“十分法”,都是在UNSECO《保護非物質文化遺產公約》(下稱“公約”)的宗旨和精神下,基于屬地保護的實際需要所采取的“因地制宜”方案。具體到“粵劇”來看,粵劇在澳門“非遺清單”中被歸類為“藝術表現形式及屬表演性質的項目”,在內地“十大類別”中被歸為“傳統(tǒng)戲劇”。兩者的分類劃分雖然在文字表述上有所不同,但其保護的主體仍為同一對象(粵劇),并沒有改變粵劇是傳統(tǒng)戲劇的本質屬性。這一點,從2009年粵港澳三地聯合通過中央政府將粵劇申報為UNESCO“人類非物質文化遺產代表作”時,將粵劇表述為“是用粵語演唱的戲劇樣式”的提法,可以得到進一步確認。

因此,本文不討論澳門“非遺清單”與內地“非遺名錄”設置的“分類標準”,而主要討論兩地所共同持有的同一非遺項目(粵劇)的“保護標準”,旨在從全國性傳統(tǒng)戲劇類非遺項目保護的宏觀視域出發(fā),論述澳門粵劇“保護標準”的個案問題。

一、“標準”及其認知

傳統(tǒng)戲劇類非遺作為一種口傳和活態(tài)的“藝術存在”,其“存在”是否有標準?如果有,這種“標準”是什么?由誰制定?誰來遵守?而當這種“藝術存在”被視作一種需要通過具體實踐工作來進行保護的對象時,從事這種保護工作的管理者、實踐者或實踐過程等是否有“標準”?如果有,這種“標準”是什么?由誰制定?誰來遵守?其確立和執(zhí)行的意義又是什么?在新時代進一步強調“創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展”的國家戰(zhàn)略之下,傳統(tǒng)戲劇類非遺在保護、傳承方面的“標準”是什么?在轉化、發(fā)展方面的“標準”又是什么?該如何厘清與協(xié)調“各類標準之間的關系”?又該如何運用與實施這些“標準”?

需要提出的問題是:目前各種“標準”的確立到底是以保障“藝術存在”的本體為對象的?還是以保障“保護工作”的執(zhí)行和考核為對象的?兩者之間的區(qū)別或聯系是什么?相互促進或掣肘的學理依據又是什么?

(一)何為標準?

從定義上看,國家工商總局將“標準”定義為:“為了在一定的范圍內獲得最佳秩序,對活動或其結果規(guī)定共同的和重復使用的規(guī)則、導則或特性的文件,該文件經協(xié)商一致制定并經一個公認機構的批準。”(5)國家工商總局經濟信息中心編:《工商信息化手冊》,北京:中國工商出版社2007年,第340頁。從類別上看,2017年11月4日新修訂的《中華人民共和國標準化法》將“標準”分為國家標準、行業(yè)標準、地方標準和團體標準、企業(yè)標準四類。(6)參見《中華人民共和國標準化法》(主席令第78號),2017年11月4日。從約束力上看,“標準”可分為強制性標準、推薦性標準和指導性標準三種。從對象上看,“標準”可分為技術標準、管理標準和工作標準三大類。如果從“標準”一詞延展到“標準化”來看,標準化指“在經濟、技術、科學及管理等社會實踐中,對重復性事物和概念,通過制定標準、發(fā)布標準和實施標準,達到協(xié)調和統(tǒng)一,以獲得最佳秩序和社會效益的過程。”(7)國家工商總局經濟信息中心編:《工商信息化手冊》,第340頁。

綜上可見,“標準”在本質上是一種“經協(xié)商一致制定并經一個公認機構批準”的法規(guī)性文件;在功能上是“制定標準、組織實施標準和對標準的實施情況進行監(jiān)督”的過程;在目標上是以期通過“標準”的實施“獲得最佳秩序和社會效益”,而使實施對象達到某種預設的統(tǒng)一。總體而言,“標準”既可以是一種保障規(guī)律性、過程性、秩序性、效益性的宏觀性法規(guī),也可以是對特定事項加以具體規(guī)范的中觀標準或微觀標準。

(二)誰的標準?

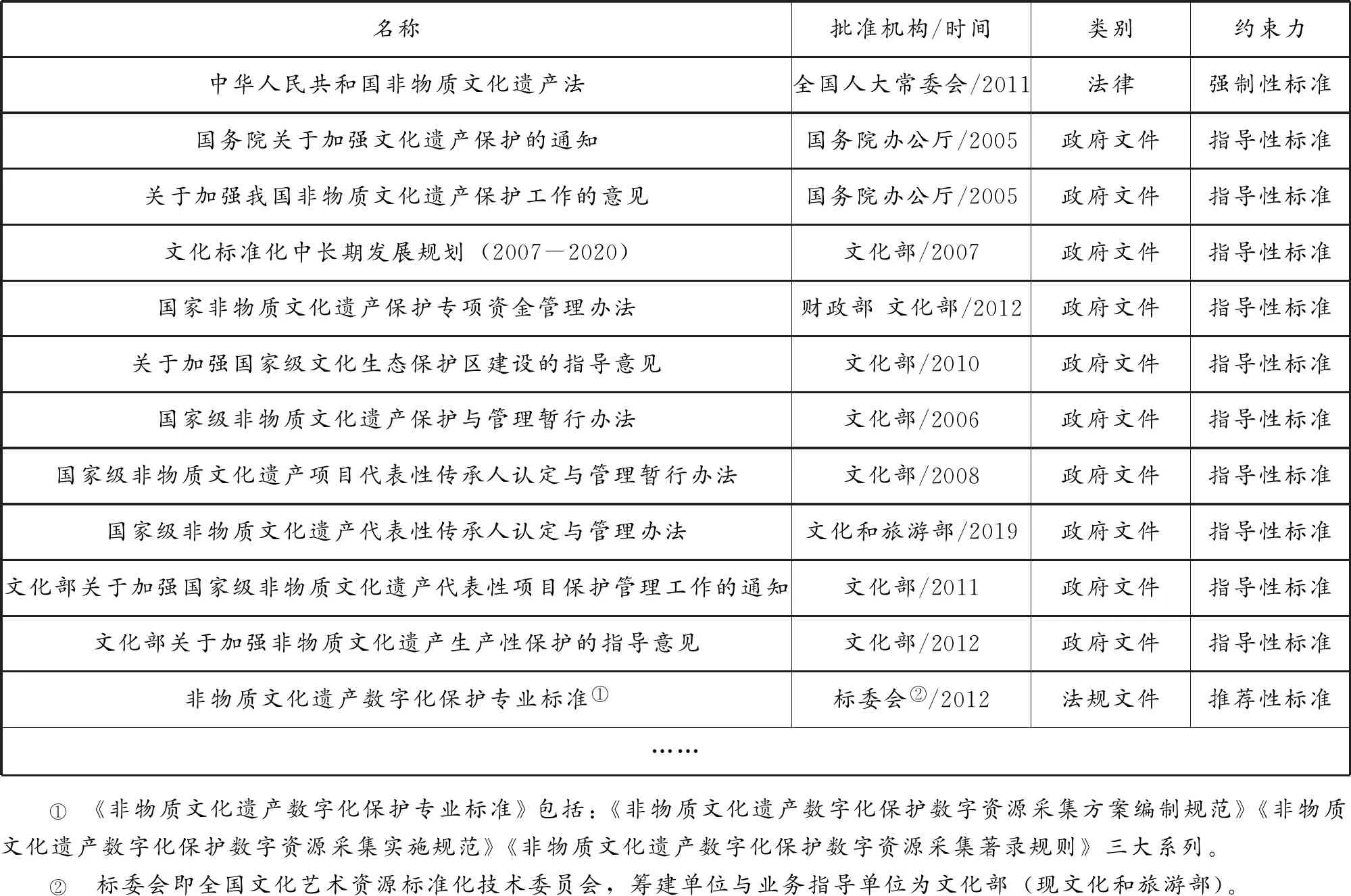

從主體上看,“標準”在“協(xié)商一致”的基礎上必須經由一個“公認機構”來批準,其主體是特定的“公認機構”。結合“標準”的批準機構、形式、類別、約束力等屬性來看,可將2001年“昆曲藝術”入選聯合國教科文組織第一批“人類口頭和非物質遺產代表作”名錄之后,我國先后出臺的各級各類法規(guī)性“標準”列表如下:

表1 我國現行主要非遺保護“標準”的本體屬性

除表1中全國人大、國務院辦公廳和各部委所出臺的有關非遺保護的國家層面的宏觀性法規(guī)標準之外,一些非遺保護單位也出臺了相關的行業(yè)標準、地方標準或企業(yè)標準。如浙江的“湖筆制作工藝及技術要求”與“龍井茶加工技術規(guī)程”標準;內蒙的“蒙古族服飾”標準;安徽的“頂谷大方制作技藝”標準;河南的“洛陽水席質量與服務規(guī)范”標準;湖南的“土家織錦”標準以及江西的“景德鎮(zhèn)傳統(tǒng)制瓷工藝”標準,(8)參見白憲波《“標準化時代”基層非遺保護若干問題探討》,《文化遺產》2018年第6期。等等。

具體到傳統(tǒng)戲劇類非遺,2017年文化部非遺司在全國選取了入選UNESCO“人類非物質文化遺產代表作”的五個項目(9)分別為:湖北端午節(jié)、福建南音、浙江龍泉青瓷燒制技藝、新疆瑪納斯、廣東粵劇。進行評估試點工作,并要求各項目制定評估標準。中山大學中國非物質文化遺產研究中心牽頭承擔了“廣東粵劇”的試點評估,并制定了面向全國傳統(tǒng)戲劇類非遺項目的評估規(guī)范和評估標準。(10)詳見宋俊華主編《中國非物質文化遺產保護發(fā)展報告(2019)》,北京:社會科學文獻出版社2020年,第109-113頁。自此,傳統(tǒng)戲劇類非遺項目的相關標準制定,就正式進入到了國家非遺管理部門的視野之中。

從學術觀點來看, 劉文峰以其對全國戲曲劇種的了解,對納入我國現行非遺“四級名錄”的傳統(tǒng)戲劇類項目在形成時間、文化價值和遺產特征三個方面,提出了相應的準入標準。(11)劉文峰:《非物質文化語境下的戲曲研究》,北京:文化藝術出版社2016年,第239頁。

表2 劉文峰“傳統(tǒng)戲劇類非遺項目的準入標準”

表2對于戲曲劇種的地方特色、民族風格、審美情趣、流傳地域等方面的細化,更多是將戲曲對象視作屬地民俗活動所構成的“文化景觀”(12)“文化景觀”的概念,來自1992年12月召開的UNESCO世界遺產委員會第16屆會議。“文化景觀”代表了《保護世界文化和自然遺產公約》中所表述的第一條“自然與人類的共同作品”,其在總體上分為“由人類有意設計和建筑的景觀”“有機進化的景觀”和“關聯性文化景觀”等類型。本文所提“文化景觀”主要指“關聯性文化景觀”中“以與自然因素、強烈的宗教、藝術或文化相聯系為特征,而不是以文化物證為特征”。見UNESCO《實施世界遺產公約的操作指南》WHC.Operational Guideles for the Implementation of the World Heritage Convention.2015;Annexes3 - 10.聯合國教科文組織世界遺產中心網站,http://whc.unesco.org/en/guidelines/,訪問日期:2020年10月25日。中的“關聯性文化景觀”來進行考量。對于戲曲劇種的音樂、唱腔、技藝、曲目、行當等方面的細化,則主要對舉戲曲對象的本體性“藝術存在”。如此一來,劉氏的“準入標準”在邏輯上就最少要包含“文化景觀”和“藝術存在”兩個方面的要素。

(三)不同的標準認知

非遺標準的制定主體主要為國家法律部門、政府行政部門、行業(yè)管理部門、具體行業(yè)協(xié)會和企業(yè)等,其以“希望借助標準規(guī)范傳承秩序,對非遺制作技藝起到保護作用”作為邏輯起點,并以保障“非遺保護工作”的正常進行為核心目的。(13)胡玉福:《非遺保護標準與文化多樣性的矛盾與調諧》,《文化遺產》2018年第6期。因此,標準的制定對于相關非遺項目的管理部門或管理者而言是必不可少的,可以說已成為其日常工作中的重要組成部分。

然而,由標準而引起的爭議也不在少數。持異者認為“標準的引入會從形式上將非遺項目的文化特色固定住,與促進文化多樣性的原則相悖,不利于文化的發(fā)展”,或認為“文化是活態(tài)傳承的,在傳承中不斷變異,才形成了多樣性的表現形式,不能通過標準來固化。”(14)胡玉福:《非遺保護標準與文化多樣性的矛盾與調諧》。等等。

究其爭議,大抵為標準制定者們期望以標準來規(guī)范具體的非遺保護工作,在保障該非遺保護工作各類程序有序推進的同時,形成與之相對應的便利性、程序性或可考核性。而持異議態(tài)度的文化學家們則擔心本為活態(tài)發(fā)展的“文化存在”或“藝術存在”,會因為被要求去適應靜態(tài)標準的量化數值或刻度指標等,而出現喪失其“活態(tài)性”的文化內涵。兩種分別基于“非遺工作有序推進”和“非遺文化基本特征”的有關非遺標準的不同認知,就在學術邏輯上形成了掣肘之處。

若要厘清兩者之間的互效關系,則需要清晰地認識到兩者所保障的具體對象為何,即現行的各類宏觀性“法規(guī)標準”在非遺保護實踐中主要的功效范圍是什么?另一方面,非遺對象的“文化存在”不是孤立存在的,其必定要與相關的民眾、社區(qū)或他文化現象形成雖為整體性但“不是以文化物證為特征”的“關聯性文化景觀”。如此一來,這種“文化景觀”就更多體現為具有公眾性和非物質性的民俗文化。再一方面,非遺對象的“文化存在”不是無序性的,其必定在一定范圍內存在某種自我發(fā)展的規(guī)律。而這種“規(guī)律性”本身,就是保護該非遺對象“藝術存在”的“本生態(tài)”和“本體性”標準。正如宋俊華所言,“在非物質文化遺產具體而動態(tài)的生命之河中,存有一種讓其成為自身的相對穩(wěn)定的東西。這種東西從內看是本質,從外看是屬性,二者與時空環(huán)境的綜合生態(tài),就是決定這種非物質文化遺產特質的,稱為本生態(tài)。本生態(tài)是事物本質及本質屬性與時空環(huán)境一起呈現的整體狀態(tài),這種狀態(tài)是這種非物質文化遺產區(qū)別于其他非物質文化遺產的特征,也是其生存和發(fā)展的基礎。”(15)宋俊華:《論非物質文化遺產的本生態(tài)與衍生態(tài)》,《民俗研究》2008年第4期。

具體到澳門粵劇來看,現行的保護“標準”大抵可分為三個層次:針對“非遺對象”的宏觀性“法規(guī)標準”;針對“文化景觀”的中觀性“民俗標準”;針對“藝術存在”的微觀性“本體標準”。

二、宏觀性“法規(guī)標準”:澳門粵劇從“物遺”到“非遺”的政策互文

從澳門文化政策史來看,澳門的非遺保護經歷了近50年的從物遺(物質文化遺產)到非遺的“法規(guī)標準”政策互文過程。

(一)物遺“法規(guī)標準”與澳門粵劇

1953年葡澳政府成立了旨在“確定現有建筑文物”的專門委員會;1960年時任澳督馬濟時(Jaime Silverio Marques)組建了“研究和提出適當的措施以保護和重視具有歷史和藝術價值的文物”的工作組;1976年葡澳政府設立了由政府、民間代表等組成了直屬于澳督的“維護澳門都市風景及文化財產委員會”,頒布了澳門第一條文物保護法令(第34/76/M號法令),并通過該法令確定了受保護的建筑物、建筑群及地點的清單;1982年成立了澳門文化司署,并下設了主要致力于建筑文化遺產修復、記錄、研究和進行相關“物遺”保護條例制定、修訂工作的文化財辦公室;1984年澳門頒布了“第56/84/M號法令”取代了“第34/76/M號法令”,新法令確定了以紀念物、建筑群、地點為代表的三類共84項“物遺”清單;1992年澳門頒布了第“83/92/M號法令”,在原有保護對象的基礎上,新增加了“具有建筑藝術價值之建筑物”的保護一項,該法令明確要保護包括蓮溪廟、蓮峰廟、康公廟等粵劇“酬神戲”舉辦地在內的400多座建筑物,并開始著重對澳門建筑“物遺”中的結構技法、整體景觀、文化內涵等各類非遺文化元素進行保護;2005年“澳門歷史城區(qū)”被列入世界遺產名錄,世界遺產委員會對“澳門歷史城區(qū)”的評價為:“澳門歷史城區(qū)是中西生活小區(qū)有序的組合,從歷史到今天,都與居民的生活習俗、文化傳統(tǒng)密不可分。……澳門在每年的宗教節(jié)日里都有宗教游行,而這種活動最后也慢慢變成了非物質文化遺產。”(16)參看張鵲橋《澳門文化遺產保護的回顧及展望——從〈文化保護法令〉到〈文化遺產保護法〉》,《城市規(guī)劃》2014年第S1期。自此,作為澳門神誕、祭祀等民俗活動中重要組成部分的澳門粵劇,其非遺保護的理念及其相關的非遺保護實踐工作,就開始在“物遺”的“法規(guī)標準”上發(fā)端。

(二)非遺“法規(guī)標準”與澳門粵劇

澳門回歸祖國后,為進一步加強對澳門非遺的保護,中國澳門特別行政區(qū)政府在《澳門特別行政區(qū)基本法》的基礎上,于2013年出臺了《文化遺產保護法》(第11/2013號法律)。該《保護法》的亮點包括:“建立評定程序、設立文化遺產委員會、為澳門歷史城區(qū)制訂保護和管理計劃、將非物質文化遺產納入保護對象、明確保護被評定的動產”。(17)張鵲橋:《澳門文化遺產保護的回顧及展望——從〈文化保護法令〉到〈文化遺產保護法〉》。并將該《保護法》中的第七章專設為“非物質文化遺產”。在該篇章中設立了六項保護目的、四類保護范圍、四項保護方式、三項特別義務、六項擬定清單的標準、清單擬定的發(fā)起主體、三項擬定清單的程序、清單、兩項緊急保護的原則、四項非遺名錄擬定程序、兩項非遺傳承人擬定程序、兩項非遺傳承人的義務說明,以及從非遺名錄中除名的相關程序等。(18)詳見澳門特別行政區(qū) 第11/2013號法律《文化遺產保護法》第七章“非物質文化遺產”。至此,澳門非遺保護被正式列入到了澳門的宏觀性“法規(guī)標準”之中。

以該宏觀性“法規(guī)標準”為基礎,截止2020年12月,中國澳門特區(qū)文化局共宣布了兩批代表性非遺項目,其中2017年15項(19)包括:“藝術表現形式及屬表演性質”項目4項:粵劇、南音說唱、道教科儀音樂、土生土語話劇;“社會實踐、宗教實踐、禮儀及節(jié)慶”項目7項:魚行醉龍節(jié)、媽祖信俗、哪咤信俗、土地信俗、朱大仙信俗、苦難善耶穌圣像出游、花地瑪圣母圣像出游;“傳統(tǒng)手工藝技能”項目4項:涼茶配制、木雕-神像雕刻、土生葡人美食烹飪技藝、搭棚工藝。,2020年55項(20)包括:“藝術表現形式及屬表演性質”項目5項:舞龍、舞獅、葡萄牙土風舞、咸水歌、八音鑼鼓;“社會實踐、宗教實踐、禮儀及節(jié)慶”項目30項:殯禮游行、圣安多尼瞻禮暨圣像出游、圣若翰節(jié)、圣羅格圣像出游、栗子節(jié)、圣母無原罪瞻禮、春節(jié)、元宵節(jié)、驚蟄祭白虎、清明節(jié)、端午節(jié)、龍舟競賽、七夕節(jié)、盂蘭節(jié)、中秋節(jié)、重陽節(jié)、冬至、石敢當誕、觀音開庫、大王誕、包公誕、觀音誕、北帝誕、佛誕節(jié)、譚公誕、先鋒誕、魯班誕、關帝誕、康公誕、華光誕;“有關對自然界及宇宙的認知、實踐”項目3項:太極拳、詠春拳、蔡李佛拳;“傳統(tǒng)手工藝技能”項目17項:葡萄牙瓷磚畫制作工藝、廣彩制作工藝、瓷微刻工藝、面塑技藝、神香制作工藝、上架木工工藝、中式長衫制作技藝、中式裙褂制作技藝、土生葡人美食烹飪技藝(牛油糕制作技藝)、葡撻制作技藝、龍須糖制作技藝、唐餅制作技藝、杏仁餅制作技藝、嫁喜禮餅制作技藝、醬料釀造技藝、涼果制作技藝、竹升面制作技藝。。在共計70項的非遺項目中,粵劇作為澳門現擁有的直接參與申報(21)2009年,粵劇由粵港澳三地聯合通過中華人民共和國中央人民政府,向UNESCO申報并被批準列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》,現為粵港澳共同持有的“人類非物質文化遺產代表作”。的UNESCO“人類非物質文化遺產代表作”而備受官方和民間的關注。

三、中觀性“民俗標準”: 作為“文化景觀”的構成要素

澳門粵劇在澳門文化語境中,除了其本質的“戲曲”屬性外,同時通過“娛神”演劇和“娛人”演劇兩個途徑,成為了澳門“文化景觀”中重要的“不是以文化物證為特征”的關聯性民俗文化景觀構成要素。

(一)誕、神功戲與“娛神”的文化景觀

“神功戲”是為酬神、娛神而搬演的戲劇,既戲且儀,在中國澳門地區(qū)尤為流行和繁盛。其不僅是一種演劇形式,更是與澳門的寺廟文化、民俗祭祀、民俗信仰等密切聯系,并共同構成了具有文化認同性質的民俗活動載體。如澳門現有建寺超過500年的媽閣廟、建寺超過400年的蓮峰廟、建寺超過350年的普濟神院(觀音堂)等三大古剎,并同時擁有建寺超過200年的蓮溪廟、建寺超過100年歷史的氹仔北帝廟、路環(huán)譚公廟、柿山哪吒古廟、沙梨頭土地廟、雀仔園福德祠、下環(huán)福德祠等多處民俗祭祀場所,還有眾多供奉著佛主、媽祖、關帝、北帝、華光、哪吒、土地等神靈的神龕、祭壇或香爐等民間信仰載體。

另一方面,“誕”在澳門戲曲文化中具有重要的發(fā)端性意義。用于關帝誕、媽祖誕、北帝誕、哪吒誕、土地誕、華光誕、文昌誕等不同對象的粵劇“神功戲”搬演,已經持續(xù)了兩百余年,并延續(xù)旺盛至今。如《重修澳門永福古寺碑記》所載“乙丑年(1810)演戲尚剩銀尾銀七兩二錢四分八厘”(22)林廣志等:《西學與漢學:中外交流史及澳門史論集》,上海:上海古籍出版社2009年,第229頁。就記錄了兩百多年前的酬神演劇。雖然該文獻尚未言明所演之戲具體為何,但其能夠被記入該碑記,則大抵可以推斷在該時間(重修落成)和該地點(永福古寺)中,該事件(演劇)的重要性。而既然是在寺廟落成之時的搬演,其肯定不單是“戲曲”行為,而更多是搬演給新落成寺廟中的神靈們欣賞以示娛神“開光”之意,并同時伴隨著民眾祭祀、敬拜等民俗活動,而共同構成的綜合性“文化景觀”。

從文獻來看,有關“誕”、神功戲和戲劇搬演共同構成“文化景觀”的記載不勝枚舉。澳門《中國叢報》(1832-1851年辦刊,又譯《澳門月報》)就記載了迎奉火神“華光”的神功戲表演,如“最近在澳門的西岸建立起來的一座新廟,用于迎奉神(華光)的神像,……廟宇的開光與神像的安放(儀式)與戲曲表演和宗教儀式伴隨。”(23)湯開建等主編《鴉片戰(zhàn)爭后澳門社會生活記實——近代報刊澳門資料選粹》,廣州:花城出版社2001年,第148-149頁。澳門《鏡海叢報》(1893-1899年辦刊)有載“天后誕”的神功戲表演,如“每年媽閣天后誕期所演酬神之戲,男女爭相奔赴。”(24)《鏡海叢報》1895年4月24日。《鏡海叢報》另有載“土地誕”的神功戲表演,并稱其是相當隆重并花費巨大,如“澳地近以蓮溪廟奠土,……彩色華燈,名班雜劇,日夜喧嘩,約需萬數千金而始能竣事焉。”(25)《鏡海叢報》1895年10月30日。以及“1966年土地誕,沙梨頭與雀仔圓土地廟,……各上演九場大戲,首本戲是《六國大封相》。”(26)濠江客:《上演神功戲一百幾十年》,澳門:《澳門日報》,1990年3月1日。“2000年,路寰坊四廟慈善會邀請香港日月星劇團,先演《七彩六國大封相》和《先姬賀壽大送子》,九場大戲是《蓋世雙雄霸楚城》《疑瘋狂龍》《銀龍金鳳賀千禧》《雙仙奔月亭》《胡不歸》《鳳閣恩仇未了情》《白兔會》《雙龍丹鳳霸皇都》《百戰(zhàn)榮歸迎彩鳳》”(27)胡國年:《澳門戲劇概述》,《四川戲劇》2002年第2期。等等。

從所引文獻來看,基于“誕”而開展的“娛神”演劇,其不僅是“文化景觀”形成中重要的構成元素,而且從《六國大封相》《胡不歸》等來看,當時演出的多是有名的粵劇大戲。19世紀中期以后,隨著“酬神演劇”在宗教儀式上日趨慣例、在搬演劇目上逐漸成熟,并發(fā)展成為具有較大社會影響的民俗活動之時,1851年的澳葡官府也通過設置相關的管理部門,并出臺相應的“法規(guī)標準”對演劇活動進行管理。如《鏡海叢報》有載“所有欲搭蓋蓬棚為唱戲打醮等事,應先赴議事亭領取執(zhí)照。”(28)《澳門憲報》1851年5月10日,政令25。“況且廟成之后,其每年建醮演戲,均有闔澳鋪戶等辦理,已歷七年。”(29)《鏡海叢報》1896年11月7日,政令45。等等。不難發(fā)現,在各類“神誕”之時的神功戲表演,是以所酬之神的具體宗廟為場所,并伴隨著隆重的祭奠科儀儀式的。由此可見,澳門演劇(粵劇)文化在幾百年的傳承、發(fā)展過程中,業(yè)已形成了“祭祀——科儀——民俗——演劇”相互融合的多維一體的“文化景觀”特征。

另一方面,這種以演劇為中心的“文化景觀”,也成為了當時在澳西人與在澳華人之間交流的載體。如《鏡海叢報》有載“康公廟前,本雇有會瑤臺戲班開演,……蓮溪廟亦同開枱,亦同被禁。十一晚開枱,演《六國大封相》,澳督往看,西(洋)官并赴,聞有犒封賞給,該班管班人循例印謝。”(30)《鏡海叢報》1895年11月27日。從該文獻所及“康公廟”“蓮溪廟”等演劇地點來看,該“瑤臺戲班”所演之戲為神功戲無疑,而《六國大封相》等也確為粵劇無疑。

由此可見,基于演劇活動而形成的“文化景觀”在完成酬神、科儀、祭祀等目的之時,不僅實現了澳地華人對于中國傳統(tǒng)文化的信仰崇拜,而且也吸引了當時在澳西人的參與。

(二)民俗、民間演劇與“娛人”文化景觀

“文化是由人創(chuàng)造的,最終還是要為人而服務”,(31)李小波、陳翠芳:《新中國70年黨對文化戰(zhàn)略地位認識的歷史演進》,《江漢學術》2020年第3期。且“非遺的保護與傳承離不開社會群體組織。”(32)商世民:《地理標志與非物質文化遺產的差異性分析》,《江漢學術》2020年第1期。當演劇的“娛神”功能在宗堂廟宇中得到了充分彰顯之后,其在“娛神”同時所內蘊的“娛人”功能,就開始為人服務,并在澳民的日常生活和社會群體的民俗活動中得到充分展現。

與多在宗寺廟堂內搬演的“娛神”演劇不同,“娛人”演劇的搬演地點多為村莊、街道或宗寺廟堂外部的空地之上。搬演機緣除了各種“誕”之外,多在打醮、謁祖、娶親等紅白喜事之時。搬演戲班除了本澳戲班之外也慣于從廣州、香港等地邀請,且同樣以搬演粵劇劇目為主。

與“酬神演劇”類似,當時的澳葡官府也設立了“總督事務公會”“議事公局”等機構對“娛人”演劇進行管理。如《鏡海叢報》載“照得現奉護理總督事務公會命,……除辦別事外,仍須料理各華人戲棚建醮酬神慶賀物廠等件。”(33)《澳門憲報》1883年4月7日,政令4。另載“如有酬神建醮教內各事,并娶親等事,倘先有稟上議事公局求情。”(34)《澳門憲報》1884年1月28日,政令4 。等等。并進一步出臺了相應的“法規(guī)標準”對“民俗演劇”的搬演細節(jié)進行了強制性管理。規(guī)定了“民俗演劇”的地點在“廟前”或“寬闊之地”,如“嗣后凡有搭棚唱戲祭神等事,唯準在媽閣廟前及新渡頭寬闊之地,余外不準在別處搭棚。”(35)《澳門憲報》1851年7月19日,政令35。規(guī)定了“民俗演劇”必須先申領執(zhí)照方可后行“演劇”的程序,如“凡有神功建醮及婚姻喪祭搭蓋棚廠者,須到街坊公局報領準照。如不領照,即依上款所定罰款行罰。”(36)《澳門憲報》1887年1月27日,政令4。規(guī)定了“民俗演劇”的時間,如“每夜自十一點鐘起至翌日早七點鐘,嚴禁燒煙花起火爆竹等件,……如遇華人過新年,于除夕、初一、初二,該三晚不在禁內,并西人歲暮除夕,亦不在禁內。”(37)《澳門憲報》1883年10月20日,政令42。“如有酬神建醮教內各事,并娶親等事,……方準自早五點鐘至夜十二點鐘燒放爆竹。”(38)《澳門憲報》1884年1月28日,政令4。“至于為婚嫁之事,可以連準三夜;如神誕之事,只可準一夜。”(39)《澳門憲報》1886年1月14日,政令2。等等。

總體而言,從澳門演劇(粵劇)發(fā)展史來看,雖然各個時期的演劇都有當時官方的“法規(guī)標準”進行管理,但無論是宗寺廟堂中的“娛神”演劇,抑或民間鄉(xiāng)坊中的“娛人”演劇所形成的整體性“文化景觀”要素等,其在民俗文化層面上,既是澳門民眾對于“萬物有靈”樸素自然觀的文化沿襲;也是對中華民族“天人合一”儒釋道文化生態(tài)觀的具體實踐;更是對中華民族優(yōu)秀歷史傳說、族群信仰、情感維系、文化認同、家國情懷等精神價值的直接體現;也毫無疑問是粵劇非遺文化“整體性保護”中極為重要的部分。

現在的問題是:當我們在承接政府管理部門對于粵劇(澳門粵劇)保護工作的宏觀性“法規(guī)標準”之時,是否可以跳出將粵劇作為傳統(tǒng)戲劇類非遺項目的單一視閾,而將其作為社會民俗文化的一部分,去思考和論證其作為“文化景觀”中“不是以文化物證為特征”重要構成要素的中觀性“民俗標準”呢?

四、微觀性“本體標準”: 作為“藝術存在”的本體保護

從UNESCO《公約》第一章第二條對于“表演藝術”(40)《保護非物質文化遺產公約》,聯合國教科文組織官方網站,https:∥ich.unesco.org,訪問日期:2020年10月7日。等五類非遺對象的定義,以及我國《非物質文化遺產法》第一章第二條對于“傳統(tǒng)美術、書法、音樂、舞蹈、戲劇、曲藝和雜技”(41)《中華人民共和國非物質文化遺產法》,中華人民共和國中央人民政府網站,www.gov.cn,訪問日期:2020年10月7日。等六大類非遺對象的所指來看,《公約》和《非物質文化遺產法》均明確了“戲劇”做為表演藝術的列入,并從“推薦性標準”和“強制性標準”層面要求對“戲劇”進行保護。但上述兩大非遺權威“標準”的宏觀公約特征和法律條款特性,沒有也不可能分列出“戲劇”對象的子級“標準”。

(一)粵劇非遺保護的“本體標準”

對于粵劇(包括澳門粵劇)而言,我們到底需要保護哪些內容?從王國維所提“以歌舞演故事”的戲劇本體屬性以及粵劇的傳統(tǒng)藝術特征來看,最為接近傳統(tǒng)戲劇(包括粵劇)“藝術存在”傳承與保護的子級“標準”,大抵為:排場、行當和聲腔。

對于此,戲劇學界早有相關觀點表達。如廖奔與劉彥君強調了表演、開場、程式、音樂等戲曲程式與生、旦、凈、末、外、貼、笛丑等角色和行當,在中國傳統(tǒng)戲曲走向成熟的過程中所起到的標志性作用。(42)廖奔、劉彥君:《中國戲曲發(fā)展史》第1卷,太原:山西教育出版社2000年。傅謹認為:“中國傳統(tǒng)戲劇早就形成了成熟的程式化的表現手法,這些手法深刻體現出藝術的本質特征”并認為這些藝術特征都是“備受中國觀眾喜愛的成熟的表現手法。”(43)傅謹:《現代戲的陷阱》,載《福建藝術》2001年第3期。王評章從戲曲的思維方式出發(fā),認為“戲曲就是行當的藝術,程式的藝術,這是本質的規(guī)定。戲曲的思維就是行當的思維,程式的思維。”(44)王評章:《戲曲行當、表演程式與人物塑造的關系》,《中國戲劇》2007年第12期。等等。

具體到粵劇,有關粵劇程式、行當和聲腔的傳承和保護,同樣是學者觀點所集之處。如王馗認為粵劇“十大行當、六柱制時期及當代創(chuàng)作的精品力作,……多元藝術流派所涵容的聲腔特征,……多元行當及其表演排場所呈示的藝術場面,……都構成粵劇迥異于其他表演藝術的獨特個性,這也是其'非物質文化'活態(tài)屬性的重要基礎。”(45)王馗:《傳承活態(tài)藝術遺產的文化壯舉》,《文化遺產》2019年第6期。而反觀粵劇的現行行當,已經由過去的十大行當、六柱制逐漸退化成了主要依靠花旦、文武生擔綱劇目的“兩柱制”,粵劇其他行當的舞臺實踐機會極少,因而“振興粵劇,不能不正視目前粵劇行當之殤。”(46)李虹陶:《正視粵劇行當之殤》,《南國紅豆》2012年第2期。無獨有偶,2014年9月,在有澳門學者參加的于廣州舉行的“保護傳承粵劇傳統(tǒng)藝術”座談會上,與會專家們也核心研討和強調了粵劇行當、粵劇排場、粵劇聲腔保護的重要性。(47)張林:《保護傳承粵劇傳統(tǒng)藝術座談會在穗舉行》,《南國紅豆》2014年第6期。楊迪從粵劇編劇的排場支撐、演出實踐、粵劇教育等方面論述了排場在粵劇藝術活動中的重要性,并認為“非遺保護視野下的粵劇傳承工作應該將粵劇排場納入編劇、導演培養(yǎng)與演員教育培訓的重點,這樣才能實現對粵劇原汁原味的保護。”(48)楊迪:《從粵劇提綱戲編演看粵劇排場的歷史價值》,《文化遺產》2019年第6期。孔慶夫從音樂形態(tài)學出發(fā),將粵劇聲腔劃分為曲牌腔、梆子腔、二黃腔、粵地說唱腔四大類,并認為要保護“粵劇曲牌、粵劇梆子、粵劇正線二黃、粵劇反線二黃、粵劇乙反二黃、粵劇南音、粵劇木魚、粵劇龍舟等多曲體聲腔的調式形態(tài)、板式形態(tài)、腔式形態(tài)、曲牌形態(tài)等各類‘本生態(tài)’。”(49)孔慶夫:《粵劇唱腔音樂形態(tài)研究》,廣州:中山大學出版社2019年,第604頁。等等。

綜上所引,粵劇之所以有別于其他劇種,其在排場、行當和聲腔上所形成的藝術風格,大抵為其最為突出和顯性的標識。而回顧粵劇入選國家級非遺代表性項目名錄和UNESCO“人類非物質文化遺產代表作”后10余年來的保護工作,除了零星的學術研究、學術呼吁外,尚未見任何有關粵劇排場、粵劇行當、粵劇聲腔等有關粵劇保護的“本體標準”出臺。以致國家投入了巨大人力、物力、財力所開展的“粵劇傳承與保護”的宏達愿景,尚未真正落地。如此一來,微觀性“本體標準”的出臺,尤其是有關粵劇排場、行當、聲腔等構成粵劇藝術各個元素的保護標準、傳承標準的出臺,不僅具有重要意義,而且已經迫在眉睫。

(二)粵劇非遺保護的“本體標準”操作

從操作層面上看,粵劇“本體標準”的實施大抵可以分為三步。首先,要“摸清家底”。即粵劇(包括香港粵劇、澳門粵劇)到底有多少排場?各個排場都是什么?怎么表現的?哪些需要加強?哪些需要補充?哪些需要挖掘?粵劇到底還存下多少行當?哪個行當現在發(fā)展好、后繼人才多?哪個行當瀕臨滅絕、后繼乏人?哪些行當可以自行成長、扶搖直上?哪些行當則必須依靠外力扶持才能夠艱難恢復、勉強維繼?粵劇到底有多少聲腔?各個聲腔及其唱段在形式、結構、調式、板式、腔式、詞格、腔格、韻格上的特點分別是什么?哪些聲腔經常使用?哪些聲腔極少使用?又有哪些聲腔幾乎不用?等等。

其次,制定“數量標準”,搭建從量變到質變的“量”,對粵劇藝術“本生態(tài)”各個構成元素出臺具體的數量要求。如粵劇“十大行當”(50)粵劇十大行當:末(老生)、凈(花面)、生(中年男角)、旦(青衣)、丑(男女丑角)、外(大花面反派)、小(小生,小武)、貼(二幫花旦)、夫(老旦)、雜(手下、龍?zhí)椎?。后在民國時期精簡為“六大行當”:文武生、小生、正印花旦、二幫花旦、丑生、武生。中每個“行當”的演員儲備數量;每位演員需要掌握的“排場”數量;每位演員需要掌握的粵劇曲牌、粵劇梆子、粵劇二黃、粵地說唱等“聲腔”的唱段數量;文場、武場中各類樂師的儲備數量;編劇、導演、舞臺美術師的儲備數量;粵劇演出、公益演出的場次數量(每月、每季度、每年度);粵劇非遺文化“三進”(進社區(qū)、進課堂、進校園)的場次數量,等等。

其三,制定“質量標準”,夯實從量變到質變的“質”,需要對粵劇藝術“本體性”各個構成元素制定專業(yè)的考核標準。如各“行當”的每位演員對本行當專業(yè)技能的掌握水平;每位演員對“排場”的掌握程度;每位演員“聲腔”唱段的演唱水平;不同樂種“樂師”的演奏水平;編劇、導演、舞臺美術人員的實際成效等方面的質量考核,以及制定在一場戲中各“行當”出場的最少人數;“排場”使用的最低數量、最少時間;各“聲腔”唱段使用的最低頻率,等等。

本質上看,粵劇藝術是行當、程式和聲腔的藝術。行當、程式和聲腔不僅是粵劇幾百年傳承中最為精粹的部分,也是今人能夠認識粵劇藝術內部本體形態(tài)的思維法門。只是在面對復雜的多元文化沖擊中,這些粵劇藝術的“法門”不僅在“質”上,同時也在“量”上逐漸式微。

雖然以《中華人民共和國非物質文化遺產法》和UNESCO《保護非物質文化遺產公約》為代表的一系列強制性、建議性和宏觀性“法規(guī)標準”,可以在外部極好的保障粵劇(包括澳門粵劇)非遺保護工作的過程性、秩序性和可考核性,但歸根到粵劇“藝術存在”的本體來看,還是需要針對其行當、程式和聲腔等本體藝術元素,制定具有靶向意義的微觀性“本體標準”。

結 語

總體而言,澳門粵劇的非遺保護,需要在充分發(fā)揮澳門《文化遺產保護法》(第11/2013號法律)宏觀性“法規(guī)標準”的能效之外,還需要從澳門粵劇的“文化景觀”民俗特征和“藝術存在”本體特征出發(fā),制定相對應的中觀性“民俗標準”和微觀性“本體標準”。只有宏觀性“法規(guī)標準”、中觀性“民俗標準”、微觀性“本體標準”三者之間形成合力,才能在真正意義上實現澳門粵劇以及以“澳門粵劇”為代表的我國傳統(tǒng)戲劇類非遺項目“見人、見物、見生活”的整體性保護、活態(tài)性保護和生態(tài)性保護。