湖南省冬季鮮食馬鈴薯品種(系)引進及比較試驗

黃艷嵐,張超凡,黃伯軍,張道微,董 芳

(1.湖南省作物研究所,湖南 長沙 410125;2. 湖南省農業對外經濟合作中心,湖南 長沙 410000)

馬鈴薯是世界第四大糧食作物,種植中心位于亞洲、歐洲及美洲地區[1]。據聯合國糧食及農業組織(FAO)數據,2017 年世界馬鈴薯種植面積1 930 萬hm2,總產38 819 萬t。馬鈴薯適應性強,在我國北方一季作區、西南混作區、中原二作區和南方冬作區形成相對集中的種植區域[2]。據國家統計局(National Bureau of statistics,NBS)數據,2018 年我國馬鈴薯種植面積475.8 萬hm2,總產8 990 萬t,其中北方一季作區和西南混作區占全國總種植面積的80%以上[3]。 馬鈴薯是湖南省主要薯類作物之一,在原有種植結構的基礎上,充分利用冬閑稻田發展“超級雜交中稻+冬馬鈴薯”的種植模式[4]。根據湖南省(市、州)統計局數據,2018 年湖南全省種植馬鈴薯約6.9 萬hm2,總產35.4 萬t,種植品種主要包括費烏瑞它、東農303、中薯5 號、興佳2 號等中早熟品種。

為篩選適合湖南省種植的馬鈴薯品種,筆者對2019 年引進的10 個馬鈴薯品種進行比較試驗,對參試品種的物候期、田間性狀、塊莖性狀和產量表現等進行篩選,為湖南省馬鈴薯產業發展提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地點及材料

田間試驗于2019—2020 年在湖南省農業科學院作物研究所進行。大田試驗期間的氣候為當地正常的氣候。土壤為粘壤土,地勢平坦。

供試馬鈴薯品種(系)為費烏瑞它、興佳2 號、中薯5 號(CK)、東農303(由貴州省農業科學院提供);1188、希森3 號(購自希森馬鈴薯產業集團有限公司);川引2 號、709、226、V7(購自河北雪川農業發展股份有限公司)。種薯均為一級原種。

1.2 試驗方法

試驗地12 月上旬旋耕起壟(0.9 m 包溝),復合肥(N ∶P ∶K=15 ∶15 ∶15)作底肥一次性施入,肥料用量為50 kg/667m2。試驗設11 個處理,隨機區組排列,重復3 次,4 排區,行長8 m。株距22.2 cm,行距60 cm,密度5 000 株/667m2,小區面積28.8 m2(3.6 m×8 m)。于2019 年12 月19 日播種,雨后覆膜,蓋膜前噴芽前除草劑金都爾(精-異丙甲草胺)。2020年3 月10 日用80%代森錳鋅噴霧,2020 年3 月23日和4 月6 日分別用72%克露和8%霜尿氰+64%代森錳鋅對水噴霧,防治晚疫病。2020 年5 月上中旬收獲,按各小區測產。

1.3 測定項目及數據處理

試驗記錄不同品種的生育期、植株農藝性狀,塊莖特性、干物質含量、小區產量和商品薯率(塊莖質量大于50 g 為商品薯)。試驗數據整理分析均采用Excel 2019 和DPS 軟件進行。

2 結果與分析

2.1 參試馬鈴薯品種(系)的物候期

表1 為不同參試品種的物候期。出苗期最早的是費烏瑞它(2 月24 日),其次為興佳2 號和東農303(2月25 日),1188 出苗最晚(3 月1 日);生育期小于70 d 的品種(系)有7 個,其中費烏瑞它生育期最短,為64 d,隨后依次為東農303、V7、川引2 號、709、中薯5 號和1188,為早熟品種;生育期大于70 d 的為興佳2 號、希森3 號和226,為中早熟品種。

表1 馬鈴薯品種(系)物候期表現

2.2 參試馬鈴薯品種(系)的田間性狀

表2 為參試馬鈴薯品種(系)的田間性狀。參試品種(系)中有8 個品種(系)的出苗率為90%以上,其中費烏瑞它的出苗率最高,為96.46%;2 個品種(系)的出苗率低于90%,東農303 的出苗率最低,為87.58%。參試品種(系)分枝數在1.5 個/株以內,其中,中薯5 號分枝數最多,為1.3 個/株;川引2 號、費烏瑞它和226 均無分枝(0 個);株高在34~50 cm,其中,226 的最高,為49.67 cm,希森3 號最矮,為34.53 cm;莖粗在0.77~1.47 cm,其中,226 最粗,為1.47 cm,V7 最細,為0.77 cm。單株塊莖數709 最多,為5.5 個,其次是興佳2 號,5.4 個;1188 最少,僅2.4個。單株塊莖重興佳2 號最高,為0.684 kg,其次是226,為0.591 kg;1188 最低,為0.274 kg。單株塊莖重高于對照中薯5 號的有興佳2 號、226、希森3 號、費烏瑞它、V7、709 和川引2 號;低于對照的有東農303 和1188。商品薯率希森3 號最高,為96.13%,其次是226 和費烏瑞它,分別為94.47%和93.74%;川引2 號最少,為77.06%。

表2 馬鈴薯品種(系)的田間性狀

2.3 參試馬鈴薯品種(系)的塊莖性狀

表3 為參試馬鈴薯品種(系)的塊莖性狀。參試品種(系)塊莖整齊度高,薯形為圓形、短橢圓、橢圓和長橢圓。薯皮除川引2 號為紅色以外,其余均為黃色和淡黃色;薯肉為黃色和淡黃色;芽眼深度以淺居多。干物質含量15.11%~20.14%,其中最高1188,為20.14%,其次是希森3 號、興佳2 號、費烏瑞它、東農303 和川引2 號,分別為19.79%、19.17%、18.63%、18.13%、18.07%,均高于對照中薯5 號(17.75%)。709 和V7 的干物質含量低于對照。

2.4 參試馬鈴薯品種(系)的產量表現

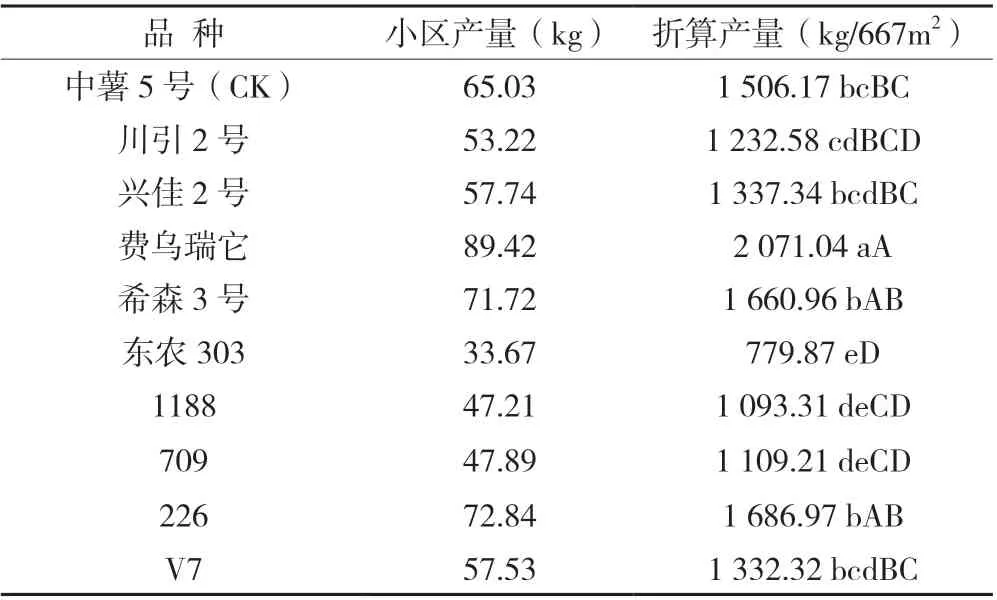

方差分析結果顯示,處理間的F 值為9.274,p值為0.000 1,F >p,說明不同品種間的塊莖產量差異極顯著。品種間的塊莖產量差異比較見表4,表4結果顯示,塊莖產量最高為費烏瑞它,平均鮮薯產量2 071.04 kg/667m2,極顯著高于對照品種中薯5 號;產量位居第二、第三位的依次是226 和希森3 號,平均鮮薯產量分別為1 686.97 和1 660.96 kg/667m2;其余品種鮮薯產量均低于對照。

3 討 論

隨著馬鈴薯主糧化戰略的實施,湖南省加大對主食化馬鈴薯品種的引進及推廣,種植面積逐年增加,主產區位于湘西和湘中地區,如長沙、永順、益陽、石門、龍山、張家界等[5]。品種是市場需求的主導因素,因此,調整地區種植結構尤為重要[6],開展引種試驗可為品種更新提供理論依據[7]。

表3 馬鈴薯品種(系)的塊莖性狀表現

表4 馬鈴薯品種(系)的產量表現

通過開展10 個馬鈴薯品種(系)的篩選試驗,結果表明,參試馬鈴薯品種(系)生育期在64~73 d,屬早熟或中早熟品種,性狀及產量表現良好,適合在長沙地區種植。其中,費烏瑞它產量最高,為 2 071.04 kg/667m2,比對照中薯5 號增產37.5%,商品薯率位居第三位,比對照提高5.89%,干物質含量比對照高4.96%,適合鮮食,是我國主栽早熟品種之一。品種226 產量居第二位,為1 686.97 kg/667m2,比對照增產12.0%,商品薯率位居第二位,比對照增加6.71%,干物質含量略低于對照。希森3 號產量居第三位,為1 660.96 kg/667m2,略高于對照,商品薯率位居第一位,比對照提高8.58%,干物質含量較對照高11.49%,適合鮮食。目前湖南省種植品種以費烏瑞它、興佳2 號和中薯5 號為主,應結合當地氣候條件,對引進的中早熟品種希森3 號和226 進一步開展適應性研究鑒定。