基于DEM秦皇島柳江盆地大石河河谷地貌形態的初探

趙永杰 邢倩 黃曉

摘要:本文以秦皇島柳江盆地大石河河谷地貌為研究對象,利用1∶50000石門寨地形圖和野外觀測資料,通過ArcGIS應用技術對數據進行矢量化,生成TIN、DEM圖,旨在定量地演繹秦皇島大石河河谷地貌的形態特征。用立體圖像直觀表達地貌形態,為研究柳江盆地的構造演化提供基礎,有助于地貌學教學中理解河谷地貌形態特征。

關鍵詞:大石河河谷;地貌學;DEM

1.引言

秦皇島市柳江盆地地質遺跡是國家級自然保護區,完整且系統地保存了華北地區從元古至今20億年地殼演化、地理環境變遷和生物演化史,被譽為“華北地區地質演化的教科書”,也是眾多高校的實習基地之一。[1]大石河為柳江盆地的主要水系,自西北向東南貫通盆地中部,有五級階地,是研究河流地貌形態特征的理想場所,其有關構造運動,階地形成原因,階地性質等方面的資料很多[2、3],相關研究相當成熟,但隨著信息技術的發展,目前還沒有在柳江盆地大石河利用經驗數據和DEM構建起來的形態特征和構造演化模擬等問題的研究,因此結合DEM將會更加清晰、更加量化的對地貌類型進行研究。

2.研究區域概況

秦皇島市柳江盆地位于秦皇島東北部,總面積約180km2,地理緯度為119°34'45"E~ 119°36'50"E,40°7'45"N~40°9'50"N,位于燕山山脈東段。秦皇島市柳江盆地地區屬暖溫帶季風氣候,與渤海相鄰,降雨多集中在7、8月份,且多以暴雨形式存在。從地質構造角度來看,盆地是一個西翼陡、東翼緩的比較寬緩的向斜構造。大石河是縱貫盆地的主要水系,向東南方向在山海關以南流入渤海,內力地質作用對本區產生了顯著影響,形成了多級河流階地。這對于研究柳江盆地地區的地質運動和環境變化有著重要的意義。

3.研究方法和數據

本文所研究的秦皇島大石河河谷地貌主要是利用1∶50000石門寨地形圖,使用ArcGIS軟件獲取高程信息,生成的DEM,DEM使用mapper生成等高線導入ArcMAP生成不規則三角網TIN。最后獲得帶有高程信息的灰度圖DEM。對于3D圖,可將衛星圖與TIN三角網等高線地理配準并導入即可得到的3D立體河谷地形圖。通過野外等相關資料的采集與整理,在ArcGIS平臺中,計算大石河河谷地貌的范圍、規模等數據,最終建立模型,形成圖形。

4.分析

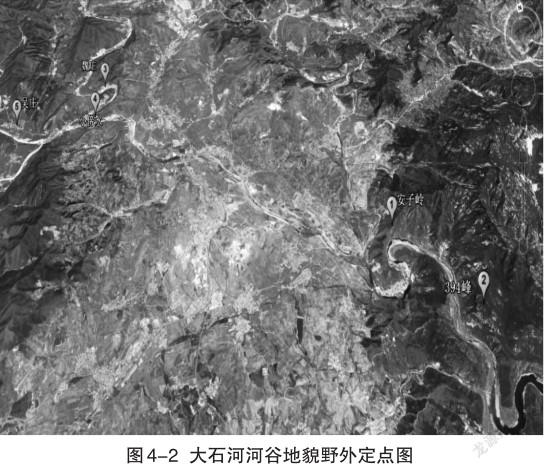

利用1∶50000石門寨地形圖進行矢量化生產TIN(圖4-1)和石門寨野外定點圖,對大石河河谷地貌進行野外定點分析,確定了安子嶺為V型河谷觀測點,魏莊和小傍水為凹岸凸岸觀測點,394峰為側蝕河道加寬觀測點,吳莊為槽型河谷觀測點(如圖4-2)。

4.1大石河河谷地貌形成過程中的河流對河谷切割程度分析

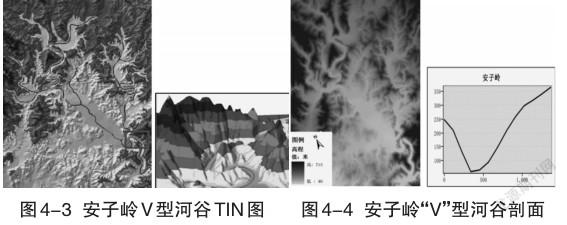

截取大石河安子嶺河段,根據ArcGIS軟件做出如圖4-3所示河谷TIN圖,圖中反映了該河段的地形以及河流的走向。但反映河谷受河流的切割程度,還需通過河流的橫切面體現,因此,根據該流域的相關數據,做出如圖4-4所示在DEM中河流安子嶺段橫切面,根據該高程圖,河流的西岸高程大致為250m,東岸超過350m,且通過線條的走勢明顯看出西岸較為陡峭,東岸較為緩和,整體河谷的切割程度較為嚴重。經分析,造成該段河谷切割程度較大的原因主要有:一方面該段流域高差較為明顯,水流急,流速快,造成河谷受切割程度較大;另一方面河底巖石較為破碎,易被水流侵蝕。

總之,該段河谷總體受切割程度較為嚴重,且正處于發育的初期,以下蝕為主,河流的側蝕作用還不明顯。此后,河谷下蝕作用逐漸減弱,側蝕作用越來越明顯,河谷將進一步加寬,深度增加不明顯,河流流速逐漸趨于平緩。

4.2大石河河谷地貌形成過程中的河流對河谷侵蝕和堆積的狀況

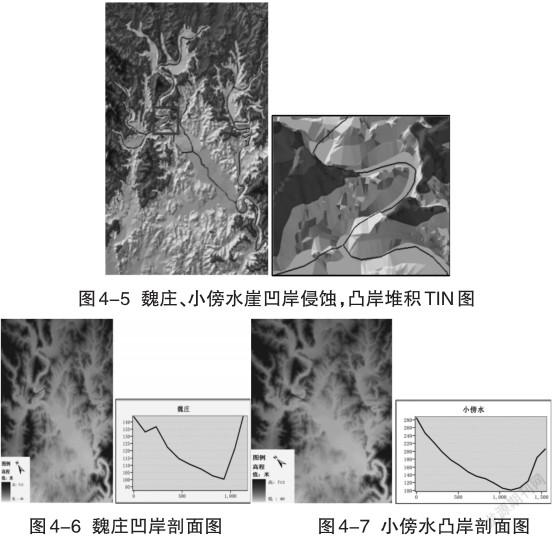

截取大石河魏莊、小傍水河段,用ArcGIS軟件做出如圖4-5所示河谷TIN圖,圖中較為明顯反映了該流域地勢差異逐步縮小,河流流速減緩。但反映河谷受河流的侵蝕和堆積作用,還需要通過河流的橫切面的具體情況來表現,因此,根據該河段的高程數據,做出如圖4-6所示在DEM圖中魏莊段河谷橫切面和圖4-7所示小傍水段河谷橫切圖。根據魏莊河段的切面圖可知,河流的東岸和西岸都在150m以上,且通過橫切面線條的走勢明顯看出東岸比較陡峭,西岸比較緩和,由此可以得知河流向河谷東側的凹岸侵蝕。再根據小傍水河段的切面圖可知,河流的北岸在280m以上,南岸在200m左右,并且依據橫切面線條的走向可以得知北岸坡度較緩,南側坡度較陡,河流主要向河谷凸岸進行堆積。

通過對圖4-6和圖4-7的觀察與分析得知大石河由上游的魏莊流向下游的小傍水,地勢差異逐步縮小,河流流速減緩。初期,因上游是山地,水動能相對較強烈,水中所帶的泥沙就比較少,河床的組成物質相對來說還是比較松散的,因此下蝕速度相對來說也是比較快的[4、5]。根據魏莊觀測點的切面圖可得,上游坡度相對來說比較大,雖然對河岸有側蝕作用,但下蝕作用更明顯。根據小傍水觀測點的切面圖得知,河流進入地勢相對平坦的地區,坡度減緩,河水的流速也變緩,泥沙開始沉積,因此下蝕能力開始減弱。中期大石河河谷地貌形成過程中,河水不斷拓寬河床和河谷,魏莊到小傍水這一流域,處于河流彎曲處,由于地轉偏向力的作用,該河段凹岸侵蝕,凸岸堆積,彎道的曲率半徑不斷減少,而離心力卻不斷擴大,側面侵蝕作用超過下蝕作用,而且堆積作用明顯,但是不同流域以及不同地形地勢特征,所形成的地貌不同。在這一流域,尤其是在凸岸形成的堆積作用,在凹岸形成侵蝕作用,受到沖刷侵蝕以及堆積的影響,比較具有代表性的主要區域在小傍水到魏莊一段。

4.3河谷地貌形成過程中的河流對河谷側蝕作用分析

在大石河河流地貌中選取側蝕作用最明顯的394峰,如圖4-8,側蝕是較為重要的一種侵蝕作用,側面侵蝕作用主要發生在河床彎曲處,因為主流線迫近凹岸,橫向環流作用,使凹岸受流水沖蝕,這種作用的結果,加寬了河床[6、7]。

將394峰作為觀測點,用ArcGIS軟件做出DEM圖并分析該段橫剖面圖(圖4-9)。根據圖4-9側蝕河道橫剖面圖可以得知,河流的西岸在255m左右,東岸在300m以上。通過剖面圖的線條走勢可以觀察出西岸較為陡峭,東岸較為緩和,河流主要往西岸侵蝕,對河谷底部侵蝕較弱。此時的河谷已處于演變的晚期階段,雖然河流下蝕作用和側蝕作用是同時存在的,但此時側蝕成為主要的侵蝕作用,河谷下蝕程度降低,即深度變化較小,不過兩側的寬度不斷地延伸,整體的河流高差較為緩和,河流流速較為緩慢,在未來的發展過程中,該河谷將進一步的延展,直至到達一定程度擴展速度逐漸減慢以至停止,整個河谷地貌的發育達到晚期階段。

通過對上圖4-7和圖4-8的分析可以發現,側面侵蝕明顯會使河道加寬,并且在這段流域,西岸側面侵蝕作用明顯高于東岸。再結合圖4-9和圖4-10,通過分析發現秦皇島大石河河谷的槽型河谷地貌是河流發育形成的成熟期。在沖積河流的河床上,形成各種形態的泥沙堆積體,高程在水位以下的部分,叫作淺灘,而水深較大的河槽部分叫作深槽。根據上圖4-9和4-10,我們可以發現,槽型河谷形成比較具有代表性的是吳莊到劉家莊一段,水流速度在這一段逐漸降低,侵蝕作用也不斷減少,但是沉積作用開始增加,下蝕作用開始停止,侵蝕和沉積在這一階段逐漸處于平衡狀態,但是由于地轉偏向力的影響,侵蝕作用并沒有因為流速變緩而消失,在整個河谷流域的中游和下游地區,河谷不斷擴寬,河灣也繼續往兩側擴展,河谷最終展寬,且內部堆積大量泥沙,此時河谷地貌發育階段處于成熟期,河谷較寬,切面成槽形(U形)。

5.結論

通過ArcGIS對秦皇島大石河河谷地貌的演繹,最終盡可能的還原了秦皇島大石河河谷地貌的形成過程以及原理,但是實際上,秦皇島大石河河谷地貌的形成原因比較復雜,不僅因為河流的作用,還和地殼的無規律運動以及氣候的不斷演變都有關系,地殼上升,河流下蝕作用比較明顯,形成深切峽谷,而地殼下降,側面侵蝕比較占有優勢,河谷不斷加寬。氣候對河谷地貌的形成也有一定的影響,氣候干燥的時期,河水流量減少,侵蝕和沖刷作用不明顯。雖然河谷地貌的形成受多種因素的影響,但是通過ArcGIS技術對秦皇島大石河河谷地貌進行演繹,實現了將河流地貌形態特征直觀表達。

參考文獻:

[1]武雄,胡伏生,劉明柱,王旭升,陳勁松,王黎棟,等;秦皇島柳江盆地水文地質專業教學實習改革初探[J].中國地質教育, 2008(4): 170-172.

[2]劉錫文,李連合,等;秦皇島柳江盆區地殼演化過程與成礦特征.唐山工程技術學院學報. 1994(1): 52-57.

[3]姚玉君.柳江盆地構造地貌的內營力分析.天津師大學報(自然科學版). 1996(16): 61-63.

[4]李宗盟,高紅山,潘保田,等;賀蘭山水系流域數值地貌特征及其構造指示意義.干旱區地理, 2012, 25(3): 422-428.

[5]連曉.基于DEM的內蒙古段灤河流域的地貌分析[J].內蒙古師范大學. 2010.

[6]陳建軍,季建清,余紹立,等;基巖河道流域地貌研究的定量計算方法及其進展,地質科技情報, 2008(04): 3948.

[7]龍騰文,趙景波,等;基于DEM的黃土高原典型流域水系分形特征研究[J].地球與環境, 2008(4): 18-22.