能力視角下“先練后教”教學模式的實踐策略探究

邵晗琛 徐慶濤 高博

摘? 要:傳統的“先教后練”教學模式,在單課時的知識傳輸效率上占優勢,但就學生的能力發展而言,“先練后教”模式亦有其無可替代的地位。筆者根據自身教學實踐及聽課見聞,力求闡述先練后教模式在當前體育教學中的重要作用及其方法論,以期為學生呈現真實有意義的技術運用情境,讓其在本能的求勝欲和好奇心驅使下練習,從而發現問題所在,并誘導其解決問題癥結,讓探究性學習在課堂上真實發生。基于“先練后教”的理念視域,教師適時恰當地引領點撥,引導其對動作技術進行嘗試、分析、思考、驗證,會更有效地使其理解甚至粗淺地掌握動作技術,明白其用處,同時增強學生的探究意識,促進其認知能力的發展,培養其學會學習的能力,為深度學習夯實基礎。

關鍵詞:先練后教;技術;認知能力

中圖分類號:G633.96? ? ?文獻標識碼:A? ? ?文章編號:1005-2410(2021)12-0024-03

體育課不僅關注學生對技術的掌握,更著眼于其技術內化后學以致用的能力。“能力重在運用”這一理念也因此正成為一線教師的普遍共識[1]。

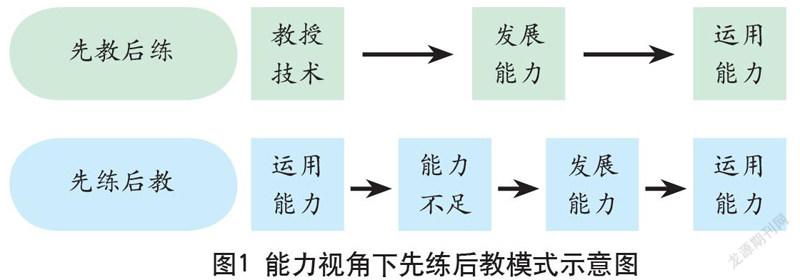

但在理念指導實踐的過程中,逐漸出現了分支。一類課堂陷入唯理念論的“泥沼”,其為凸顯理念存在感而艱澀地加入練習方法,造成教師知其然、學生不知其所以然的境況。另一類課堂則是以發展學生能力為首要目標,將理念作為載體指導課堂教學。其先讓學生明白學什么,為何要學,學有何用,使學生從主觀上對知識有迫切需求后,再進行針對性教學,從而達到“教師少講,學生多學”的理想效果[2]。筆者認為,“先練后教”的教學模式,是對傳統的“能力重在運用”理念的一種倒敘式解讀(圖1)。

以單課時作為時間軸來評價教學效果,“先教后練”模式知識傳輸效率更高,學生做出教師預設動作耗費時間更短,教學既定目標達成度更高。但以整個單元作為時間軸來評價,“先練后教”模式下的學生可謂是厚積薄發型的。其在單元新授階段,知識技能增量曲線較前者平緩許多,但這類學生知識技能的獲取更加“功利”,學生是為了解決教師給出的問題,主動獲取,自主探索構建知識技能。此模式下,教師只是在學生自主習得粗淺的知識技能后,用術語將其歸納為知識點,并創設練習加以鞏固深化,轉化為能力在真實比賽場景中加以運用。所以“先練后教”模式下的學生學得更明白通透,在真實情境中他們主動運用所學知識技能的頻率更高。在此,筆者就“先練后教”模式在課中的實施提出幾點意見和建議。

一、先創設比賽后教學,促進學習真實發生

當前,在課中引入比賽環節已成為趨勢。比賽的引入不僅增加了學生的積極性,更給予了學生學以致用的平臺。然而在實踐中,結尾部分的比賽往往出現學不致用的情況:教師的本意是想創設實戰情境使學生運用新授技術,但實際上學生往往對新授技術利用率不高,更偏重于運用已熟知的技術。而此時教師如果強行要求學生運用新授技術進行比賽,學生反而陷入動作變形、失誤增多的尷尬境地。筆者認為,主要有以下幾方面原因:(1)沒有從學生這一主體考慮。學生比賽的目的非常明確,就是要贏,所以其采用熟知的技術進行比賽是正常現象。(2)教育是“慢”的藝術。新授技術充其量不過練習了十幾分鐘,還處于模仿摸索階段,不可能形成穩定的動作,在比賽中讓學生主動運用出來有一定難度。(3)傳統的“先教后練”模式,主要是教師建構知識框架,學生被動參與,而到了學生主動駕馭知識的時候就會出現教學與運用之間的斷層現象。

《足球:多種形式的運球練習方法》一文給了筆者一些啟發。該課創新性地將比賽環節遷移到了準備部分進行,設置了3v3小組運球比賽,每塊賽場為一個小正方形,4條邊線上均設置了球門,規定只有通過運球,人球一體進入球門才算得分。如采用諸如踢球等方式導致人球分離的狀態進門則會被判進球無效。

由于對射門動作的限制,學生必須頻繁采用單一運球技術或結合傳接球后的運球技術,其難度較高,學生普遍運球不穩,失誤頻頻。但授課教師并沒有如學生預期的那樣介入學練環節進行技術動作的干預,而是“放任”這種所謂錯誤動作的蔓延。這種教師的“不作為”和現實中學生對于比賽的取勝需求形成了強烈矛盾,而學生能力的發展也就此孕育誕生。有少部分學生開始主動探究:怎么能運球更快,怎么能運得更穩,怎么運球能擺脫防守,何時需要放棄過度個人盤帶讓同伴運球。他們中個別出現了相對甚至近似正確的動作雛形,有的還出現了假動作變向運球。這些嘗試在比賽中偶然呈現了一些積極反饋:運球更穩定,動作更協調,甚至可以帶球進門從而得分了。這些“自然選擇”后的小概率正確嘗試,開始“反哺”群體,形成輻射效應。其他原本亂踢亂跑的學生開始模仿那些先行嘗試出正確動作的學生,學生主動建構知識的學習場景出現了。此時,教師再介入到教學環節中去進行針對性講解練習,就從原來的知識傳授者變成了知識的“搬運工”,學生有知識需求,恰好自己有知識儲備,給予之,僅此而已。教師此時更像是在傳授他們“得分秘籍”,幫助他們贏得比賽,這更契合人的功利心理,教學效率和質量將在單元的中后期呈現井噴式的提升。學生的學練從被動接受轉變為主動探究與自我建構,學習在課堂中得以真實發生,而課的焦點也從關注理念的堆砌轉變為關注學生主體的思考。

二、先自主學練后教學,架構知識整體表象

筆者在聽完一節《多種形式的武術基本動作的運用方法》之后,對“先教后練”教學模式存在的消極因素進行了反思。上課教師首先采用徒手練習的方法教授學生攻防時需要用到的掌、勾、拳等基本動作及要點。在學生練習了基本的動作方法后,教師將充氣棒引入實戰中來,兩人一組,一人用充氣棒對對方進行擊打,另一人用剛才所學的掌進行架擋,勾進行攻防轉換,拳進行反擊進攻(圖2)。

首先值得肯定的是,這樣的教學方法符合學生的認知規律,難度層層遞進,教學目標達成度較高,沒有本質問題,且道具的選用既保證了實戰需求又兼顧了安全,值得借鑒學習。但同時筆者發現,諸如武術這類學生平時接觸較少的項目,學生對其動作缺乏整體表象認知,尤其中低段的學生甚至根本不知道這些動作是什么,學有何用。突兀地教授生僻項目的技術,會導致學生由于對教材缺乏整體認知而在學練過程中不知所以,不知所學,目的性不明確,主觀能動性差,具體就表現出茫然、隨意、淺層性地模仿、疲于應付、注意力不集中等行為。在這樣的課堂中學生主體凸顯性不強,教師的主導性地位貫穿始終,帶來的教學效果對于其后安排的自主運用環節沒有起到鋪墊作用,反倒產生了一定程度的負遷移,給人的主觀感受就是為了運用能力而設計運用能力的練習環節,比較生硬。

筆者的建議是:對于生僻項目的教學,亦可以嘗試“先練后教”的教學模式。即學生獨立學習在先,教師教學在后,使“教”為“學”服務。本課可以將結尾部分的自由對抗放置到準備部分中進行。給學生搭建自主學練的平臺,讓學生自由地用充氣棒擊打對方(前提是強調安全,禁止向頭部、襠部等要害部位擊打),哪怕雜亂無章也沒有關系。教師在自主練習的過程中,根據練習的情況不斷采取有保留的支撐性引導,例如如何抵擋對方、如何保護自己,如何伺機反攻等問題。讓學生帶著問題去嘗試,在嘗試中摸索、分析、感悟、總結。當學生具備一定的身體和認知條件儲備時,諸如出現了本能地格擋、閃躲、防守反擊,教師再介入到教學環節,引入掌、勾、拳等專業性的概念及術語的表述,學生就會更易理解,更明白通透,更容易融入到教學環節中去。學習完技術再次進行實戰練習,此時的學生就會總結經驗,重構個人理解和知識,更主動地運用所學技術,教學的針對性和有效性也會相應地提升。

三、先競逐勝負后教學,滲透比賽規則意識

筆者在六年級6個平行班中進行了一項實驗:在6個班平均排球墊球水平達到自墊30個、對墊20個且對上手傳球技術有所了解的前提下,筆者在課中引入了排球比賽,主要以墊球技術為主,上手傳球為輔,不涉及扣球動作,發球采用下手雙手拋球的方法,場地為羽毛球場,人數為3v3。在前3個班級,筆者采用先介紹規則后進行比賽的方法教學。在教授過程中,由于六年級的學生在知識儲備上已有明顯的差異性,有些學生課外體育賽事觀看經歷豐富,對規則有所了解,這些學生明顯表現出聽講不認真、急于表現、躁動不安。而在比賽過程中,這些學生往往對規則并沒有整體的拿捏,沒有體現出精確的規則意識,反而感覺自己看似很懂規則而錯誤引導對方球員,甚至擅自更改正確的判罰而為本方“牟利”。而對于那些缺乏觀看比賽經歷的學生,則被整個浮躁的氛圍影響,也沒有仔細聽講,反映在比賽中規則意識較差,比賽進程不流暢,對墊球和傳球技術的運用較少。

筆者在另外3個班則采用了先練后教的模式,即先進行比賽,后滲透規則。在比賽的初期,問題重重,比賽進程十分不流暢,學生各抒己見,甚至有一些爭吵。然而隨著比賽的深入,一些觀看比賽經歷豐富的學生會站出來統一大家的意見,他們對規則的解釋有些對、有些錯,但還是為比賽更流暢的進行帶來了積極因素。雖然學生們慢慢歸于比賽本身,但心中都有很多疑惑,對很多大家討論出來的判罰持懷疑態度,急需教師解答。筆者便集合隊伍,就比賽過程中普遍出現的違規行為進行案例分析,對比賽的基本規則進行精準闡釋。這時學生就聽得十分仔細,對規則進行了或明確,或否定,或重構,或深化理解,從而達到各聽所需的效果,十分有針對性。而兩組樣本再次進行比賽的結果是,“先練后教”的班級規則意識更強,對規則的理解更精確,比賽的進程更流暢,對常見的判罰雙方都能很快達成意見統一,保證了比賽的流暢度、公平性,也為學生在比賽中更好更頻繁地利用所學技術、發展能力提供了良好的外部環境。

四、先借助載體后教學,激發學生學練興趣

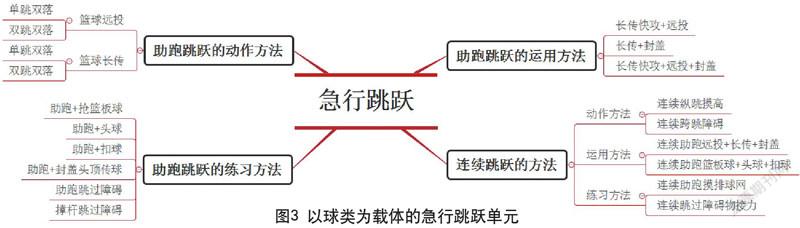

一線教師在教授田徑單元的時候,往往受到學生對于田徑課不感興趣、參與度和熱情度較低的困擾。原因是多方面的,主觀上可能是教師對課堂的設計不夠完善,教學方法比較單一,對學情沒有準確把握。但同時必須承認,客觀原因也是真實存在的:傳統的田徑單元,練習方法較為單一,技術動作重復性強,且相較于球類項目而言,練習方法更為枯燥。筆者在教授水平三急行跳躍單元的時候,為了提高學生學練興趣,將球類作為載體引入田徑單元的前期課時,先讓學生玩球練球,利用球類與田徑中存在的共通環節產生相應的能力,在能力累積到足夠厚度時再在單元后期安排田徑技術教學和操練,此時學生的排斥反應就相對降低很多(圖3)。

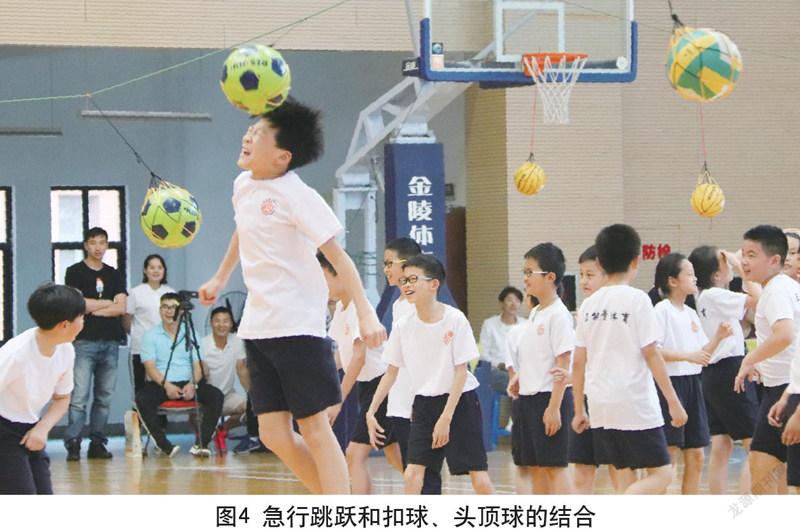

可以看到,筆者在教授急行跳躍動作之前,引入了球類的練習方法,諸如在引導學生做出助跑起跳動作的課時中,先讓學生嘗試三分遠投,限定采用雙手胸前投籃的方式,投進得三分,擊中籃圈得兩分,擊中籃板得一分。由于水平三的學生上肢力量還較為薄弱,不足以用雙手胸前投籃的方式在三分線外輕松投到籃筐(個別力量素質強的學生可以),所以為了盡可能完成目標,學生主動采取了加大屈膝幅度、快速蹬伸的措施來增加投籃的遠度和高度。但此時有一些學生為了使球更接近籃筐,開始嘗試助跑起跳投籃,助跑起跳的雛形隨之出現。同樣,筆者還將籃球中的長傳引入急行跳遠中,同樣獲得了良好的效果。兩名學生面對面分別站在籃球場的兩條邊線,要求最多落地一次,傳到對方手中。此練習同樣可以在無形中強化學生助跑起跳的能力,從而為單元后期的田徑專項技術教學打好基礎。除此之外,助跑起跳的練習還可以和排球扣球、足球頭頂球等相結合(圖4)。

五、總結

“先練后教”是教師先設置恰當的問題情境,將令人困惑的、模糊的或者會激發學生好奇心的問題和運用情境拋給學生,積極有效地促使學生參與探究。教師應在課前站在學生的“前面”,整體深入地把握教材,在課中則站在學生的“后面”,更多地將課堂學習過程中的空間和時間交還給學生,讓學生可以有更多自主探究的機會。退在學生“后面”不代表退出課堂教學,而應準確把握引導時機,有針對性地幫助學生解決問題,讓其在探究過程中培養發現問題、解決問題的能力,從而提高學生的認知能力,促進學生從“學會”向“會學”、學以致用的方向轉變。

參考文獻:

[1]曹強.“技術-能力-體能”融合與協調發展的體育課堂教學[J].中國學校體育, 2014,34(05).

[2]曹強,高超群.先練后教模式下技術單元教學設計與反思——以水平三排球下手發球單元為例[J].體育教學,2014, 34(10).