族性音聲的多重表達:湘西苗族接龍儀式的音樂人類學考察

李祖勝 鐘楚鯤

摘 要:“接龍”與“椎牛”“椎豬”一起并稱為湘西苗族的三大祭祀儀式,表達苗族拜祭祖先、祈福納祥的族群訴求。湘西苗族接龍儀式中蘊含非常豐富的充滿族群特性的儀式音聲,可分為三個方面:“器神互滲:法器音聲的族性顯現”、“人神認同:樂器音聲的族性表達”、“詩意對話:族性歌腔的身份表征”,三者共同構成了湘西苗族接龍儀式場域族性音聲的多重表達,強化了湘西苗族的族群認同。

關鍵詞:湘西苗族 ;族性;音聲;接龍;儀式

中圖分類號:J607? 文獻標識碼:A? 文章編號:1671-444X(2021)06-0066-13

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.06.010

“接龍”與“椎牛”“椎豬”一起并稱為湘西苗族的三大祭祀儀式。“接龍”是苗語“然戎”(reax rongx)的漢譯語,是接龍、祭龍、安龍之意,表達苗族拜祭祖先、祈福納祥的族群訴求,彰顯出苗族文化的厚重歷史和豐富的精神內涵。在苗家人看來,龍神既是祖先神,又是護佑神,只有在龍神的庇護下,才能安居樂業、六畜興旺。苗族歷史上每一次族群遷徙到一處安身之地,都要舉行接龍儀式,求得龍神護佑。如果苗寨和苗家災禍連連,莊稼不長,六畜不興,則是失去了龍神的庇護,需請巴岱①做接龍儀式請回龍神,重新獲得龍神的庇佑。苗族接龍儀式分為接寨(村)龍和接戶龍兩種,全寨不順則接寨龍以保全寨安寧,一戶不順則接戶龍以保一戶安寧。

目前,關于苗族接龍儀式的學術研究主要側重于從民俗、信仰、語言(神辭)、舞蹈形態進行文化學闡釋,如《苗族崇龍習俗研究》(歐陽治國)、《苗族“接龍”祭典初探》(石家齊)、《民國時期湘西苗族調查實錄·祭祀神辭漢譯卷》(石啟貴)、《湘西苗族接龍儀式中接龍舞的文化解讀》(王婷)等著述從不同視角對苗族接龍儀式進行了描述和解讀,更多的文獻則展示了以苗族“巴岱”為研究對象的學術成果,其中有涉及到接龍儀式的相關學術信息。而觀照到儀式音聲的學術論文,目前有唐志明撰寫的《湘西苗族“巴代雄”儀式藝術特點》一文對苗族各種祭祀儀式中巴岱雄所用代表性法器的儀式功能進行了描述,熊曉輝撰寫的《臘爾山地區苗族“巴岱”儀式音樂個案調查》一文則對苗族“吃豬”儀式音樂進行了音樂形態分析。可見,從音樂人類學的視角對接龍儀式音聲進行觀照的專題性文章很少。在人類文化“思想—行為”的二元認知架構中,祭祀儀式所體現的族群信仰體系由屬“思想”范疇的“信仰”和屬“行為”范疇的“儀式”組成。儀式音聲作為儀式行為的一部分,不僅“是一個增強、延續、扶植和輔助儀式行為及氣氛的重要媒介和手段”[1],更是“信仰存在的一種方式”[2]。因而,“對‘儀式中音聲的研究,從‘音聲切入,置‘音聲于儀式和信仰的環境中探尋其在信仰體系中的內涵和意義”[2],對系統闡釋祭祀儀式的行為與觀念不可或缺。湘西苗族接龍儀式中有著非常豐富的充滿族群特性的儀式音聲,本文以湘西土家族苗族自治州花垣縣興中村(原名土蠻寨)接村(寨)龍儀式為個案,通過對儀式音聲的形態分析,探尋其隱喻的族群文化特性。

一、 儀式概述

(一)儀式地點

興中村是世代聚居著苗族百姓的自然村落,地處北緯28.31°,東經109.51°,位于沅水支流的峒河中游,歸湘西土家族苗族自治州花垣縣補抽鄉管轄。在中國自西向東呈階梯狀逐次下降的高原、山地、丘陵、平原四級地形地貌中,整個湘西土家族苗族自治州都屬于典型的山地地形。興中村位居峒河大峽谷中,山形陡峭,耕地面積少。在20世紀80年代改革開放之前,生產方式以鐵犁牛耕為主,刀耕火種、漁獵采集為輔,百姓生活貧困。現在興中村的經濟來源主要靠外出務工。

(二)儀式時間

2016年3月5日8點—3月6日16點(農歷正月二十七至二十八),共兩天一晚。

(三)儀式緣由

采訪得知,近年來,花垣縣境內經常出現山體滑坡等地質災害,縣國土資源局為了預防自然災害,組織地質勘探隊對危害性較大的山頭采用地質勘探鉆頭鉆入山體內部進行勘探排查。后因興中村接連發生多起年輕人的非正常死亡事件,興中村苗族百姓懷疑因動了山體,斷了龍脈,失去了龍神護佑。于是,在1981年沒有舉行過接寨(村)龍儀式的興中村,決定于2016年3月5日至6日舉行接村龍儀式,接回龍神,以保全村平安!

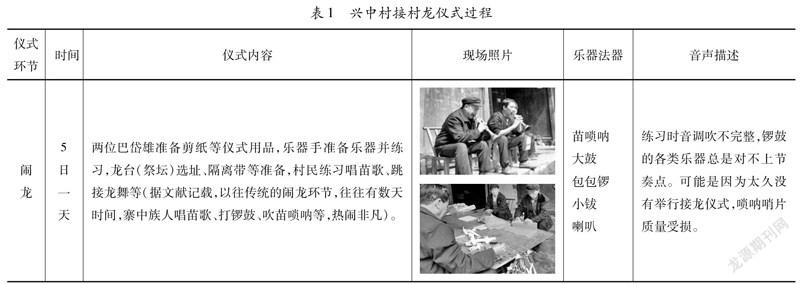

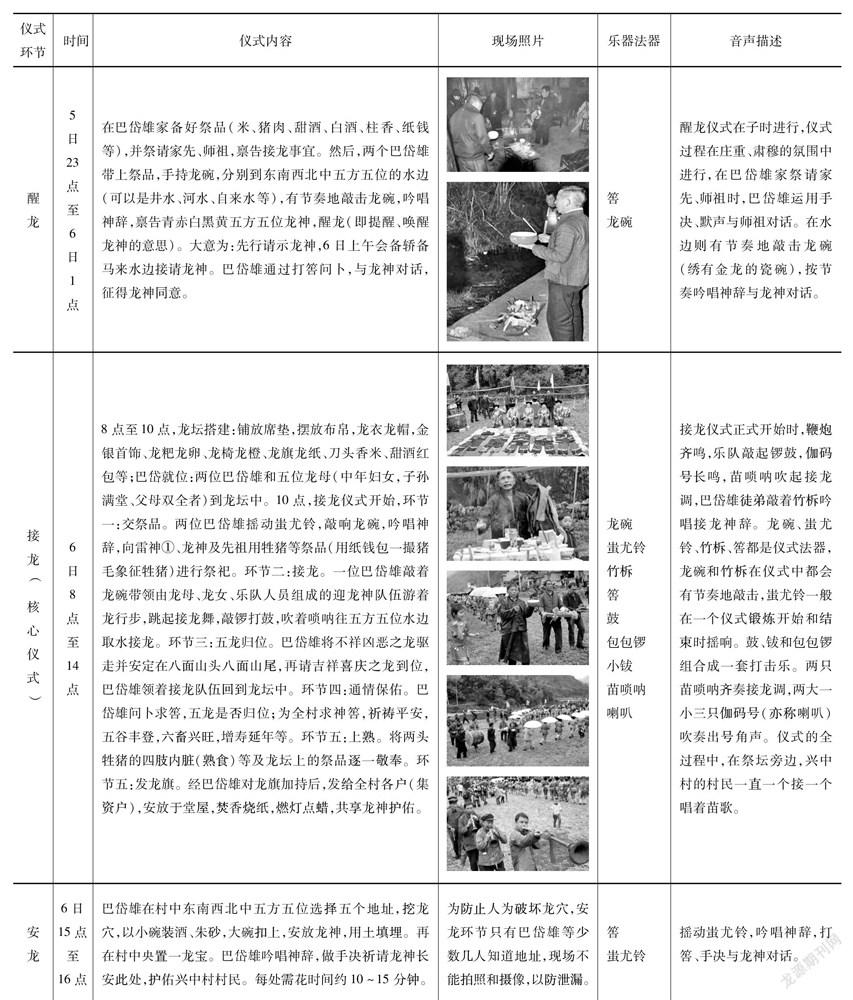

(四)儀式過程

接戶龍儀式一般在主家家中進行,接村龍儀式一般在戶外進行,本次接村龍儀式選擇了興中村一塊相對比較寬闊、平坦的稻田。由巴岱雄主持儀式,正式儀式主要分醒龍、接龍、安龍三個環節,但在儀式之前還有一個鬧龍環節(詳見表1)。

二、儀式族性音聲解析

“族性”一詞來源于英文詞匯“ethnicity”,據丁瑤《“族性”一詞在中國的運用》一文的梳理,“ethnicity”產生于20世紀50年代的英語中,派生于“ethnic”。英語世界把“ethnic”作為形容詞時,“它的含義是:1.(社會團體)種族的、民族的、氏族的。2.(服裝、音樂等)源自或屬于某民族或某國家的,有種族或文化特征的,尤指有異國情調的。3.與種族的,民族文化相關的。……作為‘ethnic的派生詞的情況下,我們可以將之理解為‘ethnic的名詞形式,即釋義為種族、民族、氏族或具有種族、民族、氏族性質的某些事物”[3]49。國外學者大多將“ethnicity”一詞界定為種族特點或民族特性。國內學者多將其譯為“族性”“族群性”“民族性”“種族性”“族裔性”等詞匯。可見,中外學者的界定基本相同。在民族(族群)之間互動頻繁,民族認同與文化多樣性保護成為學術熱點的當下,將“ethnicity”一詞譯成“族性”比較恰當,指“族群(ethnic group)或民族(nation)的性質或特征,它是對族群(民族)各種特征的總的概括,指各族群(民族)在歷史發展過程中逐漸形成的物質生活、精神文化、思想意識、生活方式等方面的特點”。[3]50

筆者認為,作為一個注重文化屬性而非政治屬性的純學術概念,族性指族群特性更合適,面對世界上形態萬千的文化差異,相對狹隘的民族概念顯然不足以厘清人類群體與文化類型的對應性關系,而族群概念的外延可大可小,既“可以是一個民族亦可是一個民族中的次級群體,如漢族中的客家人、閩南人、廣府人等,而民族一詞無法包含這些內容”[4]。苗族支系繁多,盡管有著共同的族源和信仰,但在服飾、語言、生活習性等方面已經有較大差別,體現出“一個民族中的次級群體”的不同族性。如湘西苗族與黔東南苗族盡管生活地域相鄰,但語言差異很大,服飾、苗歌音調的風格各異。盡管都有崇龍習俗,但湘西苗族的接龍與黔東苗族的招龍兩者的儀軌相去甚遠。[5]所以,湘西苗族作為苗族的次級群體,具有自身的族群特性。

儀式音聲作為在“一切儀式化行為中聽得到的和聽不到的、對局內人有特定意義的近音樂和遠音樂的聲音”[6],對局內人的“特定意義”,從符號學的視角來看,在于儀式音聲與其隱喻的族群或區域文化構成能指與所指的關系,是儀式主體的觀念外化和儀式行為的直接結果,必然帶有儀式主體所屬的族群或區域文化特性。湘西苗族是接龍儀式的局內人——儀式主體,其儀式音聲自然會彰顯出其族群特性,從接龍儀式現場來看,巴岱手中的法器聲和神辭吟唱、樂手中的樂器聲、苗家人自發歌唱的苗歌等器聲和人聲構成了接龍儀式場域具有“特定意義”的主要音聲,以不同的形態和表現方式展現出湘西苗族的族性,與儀式行為共同構筑起崇龍信仰體系的豐富內涵和意義。

(一)器神互滲:法器音聲的族性顯現

法器是佛道等宗教和民間信仰儀式執儀者施法時所用并具有某種神秘功能的器物,彰顯出原始人類的思維觀念。正如法國人類學家列維·布留爾在他所撰寫的世界公認的名著《原始思維》一書中所說:“原始人是生活在和行動在這樣一些存在物和客體中間,它們除了具有我們也承認的那些屬性外,還擁有神秘的能力。……原始人感到自己是被無窮盡的、幾乎永遠看不見而且永遠可怕的無形存在物包圍著:這常常是一些死者的靈魂,是具有或多或少一定的個性的種種神靈。”[7]58隨著歷史的發展,人類從“無窮盡的”“可怕的無形存在物”的包圍中掙脫出來,但依然通過一些擁有神秘能力的“存在物”來與“另一個是不可見、不可觸的、‘精神的實在體系”[7]61溝通,而法器就成為了這樣一種溝通的媒介。

眾所周知,苗族是一個非常古老的民族,原始互滲思維依然頑強地遺存在當代湘西苗族的觀念與習俗中。比如,興中村的村民在談到人神關系時,會脫口而出:“神就是我,我就是神”,在敬神儀式中,敬神的酒由在場的人全部喝掉,他們說:“我喝了就是神喝了”,體現出人神互滲觀念。而當地非正常死亡的人,不能直呼其名,只能稱“那個淹死的”“那個撞死的”,因為名字會與人的生命屬性互滲,不吉利!如此等等。接龍儀式中巴岱雄所用的蚩尤鈴、竹柝、龍碗等法器因互滲思維的留存,在湘西苗族人眼里已經不簡簡單單是一個瓷具、鈴鐺、竹制品,是器神互滲而具備神秘法力的族性法器,這一觀念已成為湘西苗族的集體無意識。

蚩尤鈴(圖1)是用黃銅鑄成的帶柄響鈴,柄上鑄有蚩尤像。蚩尤是上古時期九黎部落之首領、苗族始祖。相傳蚩尤面如牛首,背生雙翅,驍勇善戰,被奉為兵主戰神。在原始思維中,“任何畫像、任何再現都是與其原型的本性、屬性、生命‘互滲的……由于原型和肖像之間的神秘結合,由于那種用互滲律來表現的結合,肖像就是原型……從肖像那里可以得到如同從原型那里得到的一樣的東西”[7]72-73。將如此厲害的始祖之像鑄在響鈴把柄上,蚩尤鈴就會具備蚩尤的強大力量,所以,蚩尤鈴的神秘法力來自于蚩尤像與蚩尤“原型”的互滲。而巴岱雄手執蚩尤鈴,在互滲之間,也似乎具有了蚩尤始祖的身份和力量,因為“原始人以最多種多樣的形式來想象‘互滲:如接觸、轉移、感應、遠距離作用,等等”[7]70-71。在接龍儀式或其中各個環節的開始和結束處,巴岱雄搖動蚩尤鈴,即以蚩尤的身份號令師祖或調動兵馬、請神送神。

竹柝(圖2)是由兩節打通的竹筒做成的竹制器物,竹筒為共鳴箱,順竹筒銼兩條細槽,將兩槽中間的竹皮作簧片,槽兩端裝上竹碼以繃緊簧片,再以竹條敲擊竹筒,發出一種清脆、空靈、悅耳的聲音。“據巴代雄講,竹柝既是苗族祖先在遷徙和深山老林狩獵的聯絡工具,也是在祭祖唱古歌時的法器,這個聲音上可達天庭,下可達地府,在請神之前,竹柝就是苗族祖神的‘邀請函”[8]。竹柝因是苗族祖先所用器物,因感應而互滲,從而能通過敲擊竹柝而與苗族祖神溝通。接龍儀式中,一個巴岱雄坐于龍壇中,儀式一開始就有節奏地敲起竹柝,依文本(用漢字依苗語字音記寫的苗文神辭)吟唱接龍神辭禱告祖神(圖4),神辭大意是:“今天算得好日辰,召集了娘親舅爺各位鄉親,因為寨子××事特請五方五位龍為寨子賜福,保佑平安,六畜興旺,五谷豐登……。”苗族祖神感應到熟悉的竹柝之聲,循聲而來,接受邀請,龍神也是苗族信奉的祖先神,亦在邀請之列。

龍碗(圖3)是在碗的外壁刻有金龍的瓷碗,如蚩尤鈴與蚩尤原型互滲一樣,龍碗上的金龍與龍神原型產生互滲。巴岱雄以龍碗為媒介,拉近了與龍神對話的時空距離。在接龍儀式的醒龍和接龍兩大儀式環節中,巴岱雄都要有節奏地敲起龍碗,吟唱神辭與龍神對話。龍碗一敲,其聲音傳遞這樣一種信息:犧牲、龍粑、甜酒等美食已備好,請龍神前來享用!

上述三種法器,竹柝由苗族的原生器物依互滲思維轉化而成,而蚩尤鈴和龍碗的材料、構造、發聲方式、音質音色等方面,與其他族群和區域文化中所存在的法器或生活器具并無本質區別,蚩尤鈴與道教所用三清鈴的區別主要在于把柄上端象征蚩尤的銅像構造;龍碗與國人在生活當中用來盛食物的碗的區別主要在于龍碗上繡有兩條金龍,在湘西苗族看來,這是他們信奉的龍神符號。恰恰是兩件法器上的蚩尤銅像和金龍紋飾所隱喻的湘西苗族族群文化內涵和意義,使得蚩尤鈴、龍碗與竹柝一樣具備了湘西苗族的族性。銅鈴上的蚩尤銅像、碗上的金龍和竹柝都寄托著湘西苗族的祖先認同,是族群觀念的物化載體。三件法器在接龍儀式場域通過儀式行為發出的聲響傳遞著湘西苗族與祖神溝通的信息與情感,承載著湘西苗族的“局內觀”“局內感”“局內情”宋瑾在文中將“局內觀、局內感和局內情作為族性的心性蘊含”,并認為三者均可外化成族性行為和音聲,構成顯性的族性呈現。宋瑾《族性及其在音樂中的體現》,《音樂研究》2019年第1期,第29-39頁。,彰顯其在接龍儀式場域對于局內人的“特定意義”與族性顯現。

從龍壇布置圖(圖5)中可以看出,蚩尤鈴、竹柝、龍碗等法器由巴岱雄手持發聲,置于人神對話的核心區域。通過這些法器的聲音傳達,巴岱雄突破人神之間的時空界限,與神界直接對話,獲得龍神的族群認同感,為順利接龍提供神性前提。

(二)人神認同:樂器音聲的族性表達

苗族與龍的關系一直可追溯至洪水故事與兄妹成婚的創世神話。在湘西苗族地區流傳的創世神話中,這對創世的兄妹被稱為奶儺榪儺,或儺母儺公、儺娘儺公、圣母圣公、東山老人與南山小妹。據聞一多、馬長壽、芮逸夫、凌純聲、侯哲安、王獻唐等史學家考證,苗族創世神話中的奶儺榪儺、儺母儺公就是華夏始祖伏羲女媧。伏羲女媧人首蛇身,是部落圖騰的遺跡,說明伏羲氏族是以蛇或龍為圖騰的苗族部落。[9]苗族公認的始祖蚩尤,面如牛首,背生雙翅,既有牛部落和鳥部落的圖騰標識,又是傳統龍文化中龍的化像。“蚩尤”一詞,苗語叫“仡戒”,“戒”譯成漢語就是“龍”。可見,自創世神話中的時代起,苗族就是崇龍的族群。“圖騰作為社會的象征,以具體可感、眾所共睹的形象提示著族群的認同感、強化著族群的凝聚力、延續著族群共同的文化血脈、保存著族群共同的文化記憶。……神話,正因其鞏固族群認同感、維系社會文化記憶的社會功能,而成為一個族群世代傳承、共同信仰、敬奉不墜的神圣敘事”[10]。后蚩尤時代,在口傳的苗族古歌中,繼續以神話故事構建崇龍信仰。以花垣縣麻栗場鄉人麻文順的口述材料(20世紀60年代記錄)為藍本進行整理與翻譯而成的《中國苗族古歌》中的“龍根之歌”,就這樣傳唱著湘西苗族與龍神之間發生的故事:

傳說在久遠的年代,居住在辰州(今沅陵縣)的苗人中有一個叫達查的后生,他用砍回家的小竹做成嗩吶,吹奏的曲調到處流傳并打動了龍王。龍王派女兒帕戎邀請達查去龍宮吹奏。達查來到龍宮,“到處響起了迎接他的喇叭嗩吶,全城響起了歡迎他的都嚕響肯都嚕響肯:苗族打擊樂器的名稱,有大小鈸各一對,手鼓一面,包包鑼一面。”。達查在龍宮吹奏了三天,向龍王辭行。帕戎偷偷告訴達查,不要龍王贈送的金銀財寶,只討要“龍宮神龕上的那把龍傘”和“宮池里那顆五色彩螺”。達查返回人間后,把五色海螺“放在自家貯水的巖池里”,把龍傘“放在堂屋上的神龕家仙”。后來,化身五色海螺的龍女帕戎與達查結為夫婦,過上美好幸福的生活。但是,辰州府的“彌怪彌督”(苗語音譯,即首領、長官、酋長)貪圖帕戎的美色,不斷刁難達查。帕戎無奈,只得返回龍宮,但許諾達查:“若他遇上艱難,去龍吉口(地名,今沅陵縣東的沅江畔)地方把帕戎叫喊;她定會為他帶來吉祥如意,她會給他帶來幸福光景”。后來,達查的娃崽生重病,達查無奈,到約定的龍吉口向帕戎呼喊求救。帕戎說:“接龍女去人間啊,要請祭司來祭祀,要有千人百眾前扶后擁。帕戎說,接她的祭司啊,定要吹響海螺聲聲;接龍女的人群啊,要敲響都嚕響肯;接帕戎的人眾啊,要吹奏嗩吶的樂曲。帕戎又說,接她去世上的婦人,個個要打傘啊;接她去人間的眾婦,定要穿褶裙的美女”。達查按照帕戎的要求果真接到帕戎,“帕戎走過的地方,到處五谷豐登;帕戎到過的地域,到處歡歌笑語。帕戎又給人們帶來了人壽年豐,帕戎又給人們帶來吉祥如意……從此啊,苗眾秋后接龍祭祀;接龍興敲響都嚕響肯,接龍興吹奏嗩吶聲聲。此后接龍興請巴代祭祀,請祭司來主持接龍的儀禮;此后接龍興把海螺吹奏,此后接龍興跳接龍舞;扮接龍的婦人要打著傘啊,跳接龍舞的美人要穿著褶裙”。[11]

苗族古歌傳載著遠古苗族有關族源、信仰、遷徙、生產、生活等方面豐富的族群歷史文化信息,是苗族共同的歷史記憶,維系著苗族的族群認同。“龍根之歌”傳唱的內容顯然是湘西苗族對龍神信仰的構建。在“龍根之歌”中,達查與龍女帕戎結婚,龍宮與達查都吹喇叭嗩吶,龍宮的“都嚕響肯”成了苗族的樂器,帕戎身穿的褶裙成為苗族婦女的族性服飾,“龍宮神龕上的那把龍傘” “放在(達查)堂屋上的神龕家仙”。這一系列信息表達出,龍神(帕戎)成為了苗族祖先神,龍族與苗族的族性合二為一,兩族合為一族。正是通過這樣的圖騰與神話的構建,苗族與龍神血脈相連的思維觀念成為一種族群信仰,在接龍儀式中,這種族群信仰通過儀式行為和音聲展現出來:喇叭(伽碼號)長鳴,苗嗩吶吹著“接龍調”,在鑼鼓(都嚕響肯)的熱鬧節奏中,龍女跳起接龍舞,五位龍母撐起龍傘等,這些都是獲得龍神認同的族群特性,可以讓“龍顏大悅”!

在接龍儀式的醒龍、接龍、安龍三個環節中,接龍是儀式的主體和核心環節,樂器僅用于接龍環節中。從龍壇(祭壇)布置圖(圖5)可以看出,樂器排列在祭壇兩側,左側排列兩套鑼鼓樂器(都嚕響肯),每套由大鼓(或小鼓)、小鈸、包包鑼三件樂器(圖6、7、8)組成。

在巴岱雄帶領接龍隊伍到水邊接龍時,兩套鑼鼓樂都隨接龍隊伍出行。

兩套鑼鼓樂的演奏手法一樣,以兩小節為單位反復演奏(譜例1),整個接龍環節中演奏基本不停。鑼鼓樂的節奏簡單均衡,便于接龍隊伍踏樂而行。接龍隊伍中的龍女左右手各拿一面龍旗,踩著鑼鼓點隨腳步左右揮舞,在每兩小節的第四拍跳起的同時,左右手執龍旗輪流向兩側高高揮舞。五位龍母和隊伍中的其他苗族婦女則打著龍傘,也踩著鑼鼓點左右踏交叉步而行。巴岱雄則在隊伍的最前面敲著龍碗左右擺動而行,整個接龍隊伍恰似一條巨龍向前游動,彰顯出儀式主體期待接龍隊伍與龍神互滲,從而接到龍神的強烈愿望。

祭壇的右側排列三只喇叭(圖9)和兩只嗩吶(圖10),喇叭不時長鳴,發出類似號角的聲音,嗩吶則吹著“接龍調”。到水邊接龍時,喇叭和嗩吶都隨隊伍而行。湘西苗族嗩吶與漢族嗩吶雖在外形和音色上相似,但據宋運超[12]、李改芳[13]等學者研究,兩者在樂器材料、演奏手法、音樂風格等方面都自成一統。盡管苗族嗩吶是否來源于漢族嗩吶或受其影響還需考證,但苗族嗩吶的能指與所指都具有鮮明的湘西苗族族性。

在接龍儀式中,兩位苗族嗩吶手同調反復吹奏專用于接龍儀式的“接龍調”(譜例2),從音樂形態上看,其音樂結構呈“a+a+b+b+c+c”的六句體結構(兩小節一個樂句),每句重復一次的對偶句式結構與傳唱數千年的苗族古歌韻文體敘事詩歌每句反復一遍的對偶句式結構如出一轍。湘西苗族古歌是流傳于湘西苗族民間的長篇史詩,傳唱著苗族的族群歷史,篇幅宏大、氣勢磅礴,內容涉及萬物起源、人類繁衍、歷史文化、倫理道德、宗教信仰等多個領域,是苗族民間口傳的一部百科全書。由于苗族無文字,苗族古歌承載著苗族族群歷史與記憶的傳承使命,從古至今口口相傳。苗族古歌屬于韻文體敘事詩歌,每句內容反復一遍,用詞稍有變化,構成對偶句式結構。通過調查發現,湘西苗族幾乎所有的民間口頭唱本均為對偶句式結構,包括下文將論述的湘西苗族族性歌腔,這種獨特的對偶句式詩歌在苗族世代傳唱的承遞中已經內化為其深層文化結構。接龍調不僅通過對偶句式結構表征了苗族文化的深層結構,其音調及奏法都彰顯出苗族族群自蚩尤時代起被迫不斷艱難遷徙的心路歷程。接龍調曲調從高音區g2音上發出第一聲后,連續兩次大跳回到高音區,表達出一種強烈的情緒,然后在中音區bb1音上連續快速演奏出下倚音。筆者以為,這種在同一個音上的連續下倚音是湘西苗族歌唱中習慣性抖顫音的器樂化變體。據湘西苗歌省級非物質文化遺產傳承人吳廷翠說:“湘西苗族歌唱中的習慣性抖顫音是一種哭腔唱法,這是在苗族先祖們不斷被驅趕遷徙的艱難生活中形成的。”(電話采訪錄音,2018年7月22日)同湘西苗族音樂和文學的對偶句式結構一樣,這種抖顫音也已內化為湘西苗族族群的深層文化結構,成為一種族群審美習慣心理。接龍調的前兩句四個樂匯都落在bb1音上并發出抖顫音,似乎是泣不成聲地在向誰哭訴!不像漢族嗩吶常采用豐富的技法來裝飾旋律,使旋律顯得生動,充滿意趣,苗族嗩吶手以每分鐘45拍的速度簡單但氣息飽滿地緩慢吹奏出接龍調的旋律,顯得古樸、沉重、悲涼!這種音聲回蕩在接龍儀式場域,隱喻著湘西苗族族群歷史與曾經的災難,他們面向先祖龍神訴說,獲得其族性認同,從而達到獲取龍神護佑的訴求。

從苗嗩吶吹奏的接龍調豐富的文化隱喻可知,接龍儀式中樂器音聲的族性顯現不單在樂器本身,而主要體現在樂器所承載和表達的樂聲中所蘊含的湘西苗族文化內涵,因為“樂器是純碎的文化因素,它可能由于適合某一種族的愛好而被某一民族吸收過來,……它受文化潮流的推動,超越了一切國家和民族的界限”[14]。如揚琴、琵琶等漢族樂器,本源自中國古代之西域,流入中原后,隨著演奏方式、技法和音樂表達的漢化,漸被公認為漢族傳統樂器,其族性也隨之而變。湘西苗族在接龍儀式中所用的喇叭(伽碼號)、嗩吶、鑼鼓(都嚕響肯)等樂器雖然可能來自不同的族源,但已在湘西苗族古歌的描述中被建構成本族族源,有些樂器的形態、材質等方面已按照湘西苗族的審美習性和文化訴求進行了重構,關鍵是其樂器組合、演奏行為、音聲形態均按照湘西苗族的文化訴求而呈現,是湘西苗族的主體性表達,因而樂器音聲具備了湘西苗族的族性。

(三)詩意對話:族性歌腔的身份表征

隨著“族性”概念在近幾十年來逐漸被國內學界認知,音樂學者在研究少數民族民歌的族群特性與認同的過程中將其與“歌腔”一詞組合而形成“族性歌腔”這一學術語匯,因其能比較恰當地表達在族性上具有典型性意義的民歌的能指與所指,因而被張中笑[15]、趙毅[16]、藍雪霏[17]、趙書峰[18]等多位音樂學者界定、闡釋與運用。誠如他們的解讀,族性歌腔作為族群文化的藝術載體,是在穩定的族群文化空間中長期形成的,是族群生活環境、民俗信仰、生產生活習俗等信息的符號化留存,因此,族性歌腔的音聲符號具有強烈的文化隱喻性,成為族群身份認同的識別碼。族性歌腔以本族語言歌唱,富含精確的語義和作為族群成員的情感表達,在民俗活動中,往往通過以歌代言的方式在族群成員之間進行詩意對話,表征自身身份,獲得彼此的族性認同。而在祭祖拜神儀式中,本族成員唱起族性歌腔,則是要獲得先祖和神靈的族性認同。因為只有通過族性歌腔表征自身的族性身份,獲得先祖和神靈的族性認同,才能得到他們的護佑。

在接龍儀式中,族性歌腔表現為兩種形式:一種是巴岱雄吟唱接龍神辭,一種是興中村村民自發在祭壇邊的歌唱。

巴岱雄在醒龍、接龍和安龍儀式中都要吟唱神辭,與龍神等祖先神對話。語言善于表意,音樂善于表情,接龍神辭以念誦的方式還不足以表達巴岱雄請神的強烈愿望,需以詠歌的方式才顯得言之鑿鑿,情之切切。接龍神辭的詩意表達充盈著巴岱雄的“局內感”和“局內情”,更能獲得龍神的族性認同感。

接譜例3唱詞:

飛到遠方的楓木,飛到遠處的森林;

遮掩法師(指巴代雄)的氣息、身體,遮蓋法師的呼吸、形影;

變成濃霧環繞山頭,化作云層彌漫山嶺;

遮掩著法師隱藏兵馬之魂、氣息之魄的誦經之聲,

遮蓋著法師攜帶隊伍之魂、呼吸之魄的通靈之語;

……

譜例3是醒龍儀式中巴岱雄在井邊按照敲擊龍碗的節奏吟唱的曲調,音域不寬,是在念誦的基礎上將聲調變化值拉開而成,前短后長的節拍特點吻合湘西苗語前短后長的詞匯結構與節奏特征。在接龍儀式的各環節中,巴岱雄神辭吟唱調的節奏形態基本保持一致,但兩位巴岱雄吟唱的前短后長的音樂節奏略有差異,一位呈譜例3顯示的六拍子節奏,而另一位則呈“X X · ”后附點的二拍子節奏。且兩位巴岱雄吟唱的曲調也略有不同,打筶不太順時,曲調值會拉得更開。可見,神辭吟唱調這種族性歌腔以表意為主,表情為輔,音樂性相對不夠穩定,更準確地說,是以歌輔言,增強人神對話的情感表達,以情動神。

唱詞中的“joud”是“jid yod”(帝尤)的縮寫,即指苗族敬奉的始祖蚩尤。《左傳》有云:“神不歆非類,民不祀非族。”神辭吟唱從對始祖蚩尤的深情呼喚開始,一聲充滿崇敬之情的吟唱——“啊,帝尤”,表征了儀式主體的族性身份,繼而與各種儀式行為相配合向始祖蚩尤詳細唱述儀式行為構建的神性空間。據苗族文化局內人龍興忠龍興忠,貴州省松桃苗族自治縣盤信鎮馬路沖人,自小受到苗族文化熏陶,長期研究與傳播苗族文化。介紹,這段吟唱調的內容和功能主要是“請神——燒蠟——藏身”,是接龍儀式中每一個儀式環節的開始都必有的步驟和必須要吟唱的神辭。可見,神辭吟唱從呼喚祖神蚩尤所凸顯的祖神信仰到配合儀式行為而唱述的吻合本族語言聲調和節奏特征的族性歌腔,都充盈著湘西苗族族性,在巴岱雄的吟唱構建的人神對話語境中達到人與神的族性認同。

在接龍儀式環節的全過程中,在祭壇邊,儀式組織者專門安排了一個位置,擺放好話筒和擴音設備,供村民唱苗歌。村民自發而唱,即興編唱,以歌代言,表達歡迎龍神、貴賓,向龍神祈福或其他內容,等等。

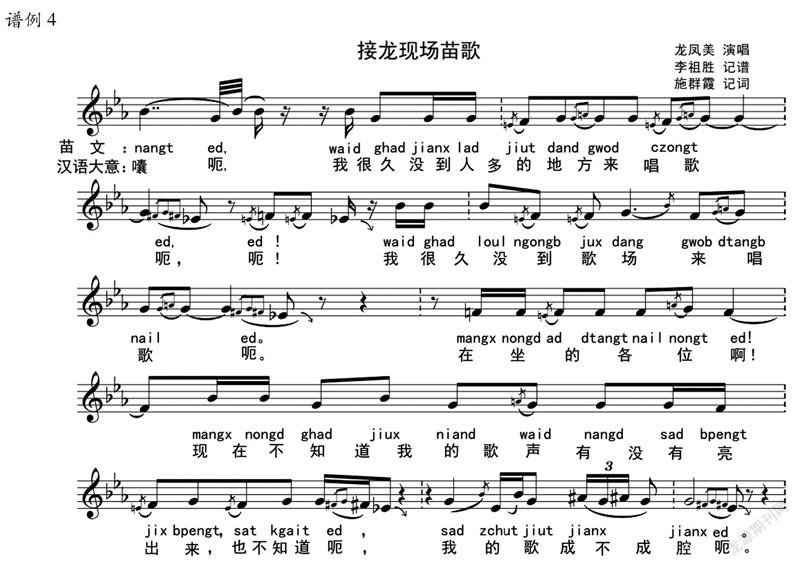

譜例4是接龍儀式現場一位苗族婦女演唱的一首平腔苗歌,苗族人稱為“韶薩”,音域在五度之內。譜面顯示的是前四句,構成一個樂段,結構為“a+a′+b+b′”,與歌詞結構同步,遵循著湘西苗族古歌敘事詩詞每句反復一遍的雙句式格律。根據花老虎[19]、張建國[20]等學者對湘西苗歌的研究,湘西苗歌的族性有四音列結構、句尾滑腔、同音反復等音樂本體特質。從譜例4可以看出,“do re mi sol”的四音列結構、每句結尾處的滑腔和大量的同音反復完全符合湘西苗族族性歌腔的藝術特征。歌唱內容是自由的,從符號學的視角來看,歌者的歌唱行為與其音聲形象(能指)表達的語義和情感內涵(所指)所構成的第一層符號,在接龍儀式場域中,其所指意義被移位到歌者族群身份的表征上,成為第一層符號轉化成能指后的含蓄性意指而被凸顯,原初的所指意義則隱身其后。所以,歌者唱什么不那么重要,只要在語言、腔調、服飾等方面能表征自身族性身份,能獲得龍神的族性認同,就能獲得龍神護佑。湘西苗族民眾一首接一首的苗歌飛揚在接龍儀式場域的上空,使整個接龍儀式的場域一直處于湘西苗族族性歌腔的濃郁氛圍里,增強了接龍儀式的苗族族性與族群認同感。

正如學者所言:“就文化身份的建構而言,唱歌作為苗族的一種文化行為,它同時也是苗族民眾主體呈現和自我確證的一種重要方式。在這種層面上,唱歌習俗、唱歌行為凸顯出強烈的族群識別和文化身份的標志意義。”[21]接龍儀式場域不是一個簡單的地理空間,而是彰顯湘西苗族族性,通過儀式來強化湘西苗族文化傳承和族群認同的文化空間、社會空間。興中村村民的苗族服飾、苗語歌腔等都是他們獲得族群認同的文化資本,通過自覺唱苗歌,彰顯自身文化資本,向龍神確證自身族性,表達希望獲得龍神護佑權的心理訴求。族群儀式是族群維系的重要紐帶,是增強認同感的場域,全民參與演唱族性歌腔是族群認同的自覺行為,發揮著維系族群凝聚力的功能。

通過上文闡述,可知興中村接龍儀式音聲的族性表達是多重性的。首先,儀式音聲的主體及其儀式角色是多重的,儀式執儀者巴岱雄作為法器音聲和族性歌腔的雙重主體,負責向龍神表達接龍訴求并代神發號施令,是儀式音聲的核心主體;樂手作為樂器音聲的主體負責娛神和向神傾訴,興中村的苗族百姓作為族性歌腔的主體,負責表征族性身份和營造儀式場域的族性氛圍。其次,儀式音聲呈現是多層的,法器音聲、樂器音聲和族性歌腔共響于同一空間,由于所處位置和音量大小,形成同心圓狀三層音聲空間。法器音聲與巴岱雄吟唱的族性歌腔音量最小,但處于儀式空間的核心位置,被包裹在儀式音聲的最里層;苗族百姓詠唱的族性歌腔處于儀式空間的最外層位置,通過擴音設備傳播,歌聲響徹整個儀式場域,處于儀式音聲的最外層;樂器音聲的位置和音量都在前兩者之間,因而在儀式音聲的中間層。這種同心圓狀的三層音聲空間布置體現了不同儀式音聲在儀式中的不同地位、功能與意義。再次,儀式音聲的文化隱喻是多重的,可以說,儀式空間是文化隱喻交織的虛擬空間,儀式目的通過文化隱喻而實現。巴岱雄搖響蚩尤鈴是借始祖蚩尤之威發令,敲響竹柝是向祖神發出邀請函,敲起龍碗是表達酬神意愿;樂手敲打的鑼鼓就是龍族的“都嚕響肯”,用嗩吶吹起“接龍調”就是向龍神哭訴;百姓唱起苗歌就是表征苗族身份,等等。充滿族性的儀式行為和音聲的多重文化隱喻構建起接龍儀式的意義之網,踐行了儀式主體的儀式觀念,達到了拜祭祖神、祈福納祥、凝聚族群的儀式目的。

接龍儀式音聲的多重表達構建起湘西苗族龍神信仰的音聲時空。從接龍儀式的表層結構來看,儀式音聲是增強、延續或扶植接龍儀式行為及氣氛的媒體和手段,體現為一種局外觀;從接龍儀式的深層結構來看,儀式“音聲(soundscapes)的敘事、造型、表情、表意”,表征了湘西苗族“可聽、可感、可看、可觸、可以聞嗅的活生生的信仰世界和宇宙觀”[2]22,體現為一種局內觀。接龍儀式族性音聲的呈現承載著湘西苗族的龍神信仰,成為信仰的存在和呈現方式。

三、湘西苗族接龍儀式生態闡釋

湘西苗族主要聚居在以臘爾山為核心的湘西土家族苗族自治州整個南部區域,自古稱“苗疆”地域,囊括花垣、吉首、古丈、瀘溪、鳳凰五縣市、保靖縣部分區域及與鳳凰、瀘溪南部接壤的麻陽苗族自治縣(屬懷化地區),語言同屬苗語東部方言區,總人口目前有近120萬,是苗族的一個次級族群,因為生活在一塊完整區域,自然生態環境相同,生產方式、生活習俗均能保持一致。苗族學者石啟貴(1896—1959,吉首人)在20世紀30年代深入各縣苗鄉,遍訪苗族長者、巴岱、藝人,經歷數年,苦心記載,在大量田野調查的基礎上于1940年編撰而成《湘西土著民族考察報告書》,其在編輯大意中說道:“本書編輯,是就湖南所轄之乾城(今吉首市)、鳳凰、永綏(今花垣縣)、古丈、保靖等縣苗族為范圍,其他鄰縣之苗族,以與縣境接壤者均適用之”[22]。此段文字表明,湘西苗族擁有比較統一的族群文化。花垣興中村是一個純粹的苗族村落,地處花垣、吉首、鳳凰三縣交界之處,屬湘西苗族生活地域的腹地,至今依然保存著比較完好的苗族文化,興中村接龍儀式應具有湘西苗族典型性族性。

為了更全面地了解湘西苗族接龍儀式的全貌,筆者于2016年8月又采訪了花垣縣吉衛鎮臘乙村巴岱雄田宗來(1934年出生)和花垣縣雙龍鎮板栗村巴岱札石山東。田宗來在20世紀40年代參與主持過接龍儀式,他對20世紀40年代接龍儀式的描述(2016年8月10日采錄)與石啟貴在《民國時期湘西苗族調查實錄·祭祀神辭漢譯卷》一書中對20世紀30年代接龍儀式的描述基本一致。根據石啟貴的調查,湘西苗族接龍儀式由鬧龍、接龍、安龍三個環節構成:

(接龍)儀式開始后,巴代燃蠟香,敲竹柝,念請龍辭……前往村外東方的水井或河邊去接龍。一路上,偃旗息鼓,莊嚴肅穆。至水邊,巴代吟誦迎龍辭,由“龍母”舀取清泉一壺,跟在巴代的后面,擎傘領隊而回。一路上,火炮喧天,鑼鼓齊鳴。隊伍中的婦女們全都擎著雨傘,歡歌笑語,猶如一條長龍朝著主家家門蠕動[23]。

石啟貴對接龍儀式的描述與興中村的接龍儀式相比,其儀式行為和音聲都極為相似。但在儀式結構上少了一個“醒龍”環節,從石啟貴和田宗來的描述中可知,在去水邊接龍之前必須在家中先祈請家先、土地,禱告接龍儀式相關事宜,只是沒在凌晨去五方五位的水邊專程祈請龍神。這可能是在去水邊接龍的路上“偃旗息鼓,莊嚴肅穆”,不敢驚動龍神的原因。而興中村的接龍儀式由于在接龍之前通過“醒龍”環節,已經祈請龍神,征得龍神同意,所以在上午就可以大張旗鼓去迎接龍神。另據花垣縣排碧鄉板栗村巴岱札石山東介紹(2016年8月8日采錄),他所主持的接龍儀式由盜龍、接龍、安龍三個環節構成,沒有鬧龍環節。因為要盜龍,不能讓被盜的主家防備,所以不能有鬧龍環節。在接龍前的凌晨,巴岱要選取一家家境殷實、家庭和諧、六畜興旺的主家,通過禱告家先、土地,派遣兵馬去盜龍,盜回后把龍安好,天明后再大張旗鼓去水邊接龍。盜龍環節可能是巴岱札和巴岱雄在接龍儀式中的最大區別,是苗文化受漢文化影響后產生的一種文化涵化現象。

各地接龍儀式不僅在儀式結構上體現出些許不同,在對龍神的選擇上也表現出小異,興中村的接龍儀式要到五方五位的水邊接龍,青、赤、白、黑、黃五色龍神中均有好龍、懶龍、惡龍之分,在龍壇邊要把懶龍、惡龍打發走;巴岱札石山東的接龍儀式中,只接青龍和白龍,認為紅龍、黃龍、黑龍均不吉利;在石啟貴的描述中接龍儀式則只到東方的水邊接龍。儀式結構的不同主要以儀式行為的差異彰顯,對龍神的不同選擇則主要通過儀式音聲來表達。

在族群歷史的演進中,因次級族群文化空間的相對獨立或外部環境的刺激,會造成其文化傳統由外而內的衍變。從目前來看,湘西苗族接龍儀式所構建的族群信仰體系在信仰和行為兩個層面體現出定—活兩級變量關系,龍神信仰作為湘西苗族族群文化的內核之一,具有強烈的穩定性,而接龍儀式的行為與音聲作為龍神信仰的外化形式,在傳承中具有靈活性。但儀式行為和音聲的細節差異并不影響湘西苗族對龍神的信仰,由此也構成了湘西苗族接龍儀式大同小異的生態結構。興中村接龍儀式具備湘西苗族接龍儀式的典型性特征,從中可知,湘西苗族接龍儀式音聲的多重表達構成其象征意義之網,承載著湘西苗族的龍神信仰,維系著族群凝聚力,使得湘西苗族文化得以世代相傳。

本文所有照片均由鐘楚鯤拍攝,在田野考察和本文寫作過程中,得到了石冬良(巴岱雄)、石富保(巴岱雄)、石明照、石真義、石金華、麻紹輝、吳廷翠、施群霞、龍興忠等苗族文化局內人和好朋友的熱忱幫助,在此一并表示感謝!

參考文獻:

[1] 曹本冶.“儀式音聲”的研究:從中國視野重審民族音樂學[J].中國音樂學,2009(02):27.

[2] 蕭梅.儀式音聲——信仰存在的一種方式[C]//王銘銘.中國人類學評論(第22輯),北京:世界圖書出版公司,2012:3-28.

[3] 丁瑤.“族性”一詞在中國的運用[J].民族論壇,2013(09): 49.

[4] 周大鳴.現代都市人類學[M].廣州:中山大學出版社,1997:139.

[5] 劉麗.苗族崇龍習俗研究[D].湘潭:湘潭大學,2010: 23-25.

[6] 曹本冶.儀式音聲研究的理論與實踐[M].上海:上海音樂學院出版社 2010: 44.

[7] 列維·布留爾.原始思維[M].丁由,譯.北京:商務印書館,1986: 58.

[8] 唐志明,李虹.湘西苗族“巴代雄”儀式藝術特點[J].藝海,2015(10) :65.

[9] 石朝江.苗族創世神話:洪水故事與兄妹成婚[J].貴州大學學報(社會科學版),2011(06).

[10] 劉宗迪.圖騰 、族群和神話——涂爾干圖騰理論述評[J].民族文學研究,2006(04):16.

[11] 石宗仁.中國苗族古歌[M].天津:天津古籍出版社,1991: 193-227.

[12] 宋運超.湘西苗嗩吶淺說[J].吉首大學學報(社會科學版),1988(03).

[13] 李改芳.湘西苗族嗩吶[J].中國音樂,1998(03).

[14] C·薩克斯.比較音樂學— — 異國文化的音樂[M]//楊民康.音樂民族志方法導論——以傳統音樂為例.北京:中央音樂學院出版社,2007:274.

[15] 張中笑.水族“族性歌腔”及其變異——民族音樂旋律結構探微[J].中國音樂,1989(03).

[16] 趙毅. “族性歌腔”論[J].中國音樂,1998(04).

[17] 藍雪霏.“族性”瑤歌舉證[J].中央音樂學院學報,2007(04).

[18] 趙書峰.“認同的力量” /“逃避統治的‘藝術”——湘、粵、桂過山瑤音樂“族性歌腔” 的文化隱喻[J].民族藝術研究,2017(01).

[19] 花老虎.湘西苗歌研究[J].音樂研究,1994(01):45-54.

[20] 張建國.湘西苗歌音樂初探[J].藝術探索,2005(06):11-15.

[21] 吳曉.湘西苗歌的文化身份想象[J].廣西社會科學,2009(09):101.

[22] 石啟貴.湘西苗族實地調查報告[M].長沙:湖南人民出版社,2008.

[23] 石啟貴.民國時期湘西苗族調查實錄·祭祀神辭漢譯卷[M].北京:民族出版社,2009:349.

(責任編輯:楊 飛 涂 艷)

作者簡介:李祖勝,博士,中南林業科技大學音樂學院教授,研究方向:梅山文化、瑤族樂舞文化。

鐘楚鯤,碩士,中南林業科技大學音樂學院青年教師,研究方向:民族音樂學。

① “巴岱”一詞是對苗語的音譯,也常譯成“巴代”,特指苗族祭祀、習俗、社會活動三類儀式的主持者,是苗族口傳歷史的主要文化持有者,分“巴岱雄”和“巴岱札”。“巴岱雄”主持的儀式保持純粹的苗族文化,信奉苗族祖神,儀式語言為苗語;“巴岱札”是苗漢文化融合的產物,信奉道教神、苗族祖神、行業神等苗漢諸神,儀式語言基本為漢語。參見石壽貴《巴代文化及其功用》,《湖南省社會主義學院學報》2011年第1期,第34頁。族性音聲的多重表達:湘西苗族接龍儀式的音樂人類學考察

Multiple Expressions of Ethnic Sounds: a Musical Anthropological Study of Dragon-greeting (Jie-long)

Ceremony of Miao Nationality in West Hunan Province

LI Zusheng, ZHONG Chukun

(College of Music, Central South University of Forestry and Technology, Changsha, Hunan 410004, China)

Abstract:“Dragon-greeting (Jie-long)” ceremony, together with “cattle sacrifice (Chui-niu)” and “pig sacrifice (Chui-zhu)”, is known as the three big sacrificial ceremonies of Miao Nationality in West Hunan province, expressing the ethnic appeals of Miao nationality to worship their ancestors and pray for auspiciousness. Based on the rich ritual sounds full of ethnic characteristics in the “dragon-greeting (Jie-long)” ceremony of Miao Nationality in West Hunan province, this essay divides them into three aspects. Firstly, it is the “mutual infiltration of utensils and gods: the ethnic manifestations in the sounds of musical instruments”. Secondly, it is the “identification of humanity and divinity: the ethnic expressions in the sounds of musical instruments”. And thirdly, it is the “poetic dialogue: the identity representations in ethnic songs”. These three aspects together constitute the multiple expressions of ethnic sounds in the field of “dragon-greeting (Jie-long)” ceremony of Miao Nationality in West Hunan province which strengthen their ethnic identity.

Key words:Miao Nationality in West Hunan province; ethnicity; sound; “dragon-greeting (Jie-long)”; ceremony