時尚與僭越:宋代禁奢令中的鋪翠裝飾

王希俊 謝純玉

摘 要:北宋中期,飾翠風尚盛行。“鋪翠”作為合適的身份展示符號,獲得上層女性普遍青睞,市場上大批翠鋪、翠作涌現(xiàn)。自真宗朝起,這種大規(guī)模的炫耀性消費得到規(guī)制,此后包括仁宗、徽宗、高宗在內的多位皇帝也屢發(fā)禁令,然而高壓之下各階層依舊飾者自若。

關鍵詞:鋪翠裝飾;僭越;奢侈消費;宋代時尚

中圖分類號:J523.5? 文獻標識碼:A? 文章編號:1671-444X(2021)06-0098-07

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.06.013

“南蕃有鳥翠葳蕤,千百為群自在飛,負痛銜冤無罪死,將來貴室縷冠衣。貴家所好若無偏,翠羽真珠不值錢,簪珥一求難得貨,窮山深海盡騷然。”[1]史浩的這首《梳妝八篇》中隱現(xiàn)著宋代女性對奢侈裝飾的需求。詩中 “翠羽”,即翠鳥羽毛,在宋代多用于女性首飾妝造中。民間工匠挑揀、洗凈、刮拭翠羽,再配以明膠,將其黏合于器物、服冠或金屬首飾底座上。起初,翠飾為皇室專享,但后來因為士庶女子爭相效仿,遂成為一種公開的時尚追求,供不應求之下,其價值可與珍珠、銷金同論。

一、翠羽:傳統(tǒng)奢侈符號

翠鳥是南方的水鳥,古時又稱“鴗”“鶐”“翡翠”。《爾雅·釋鳥篇》記載:“翠鷸,似燕紺色,生郁林”[2],《禽經》則將翠鳥的形貌特征概述為“背有采羽”,晉代張華(232—300)作注時補充:翠鳥“色正碧,鮮縟可愛”[3]。實際上,翠羽的青藍色不僅飽和度高,還不易脫色,其內部特殊的蜂窩狀結構便是翠羽作為早期裝飾品最天然的優(yōu)勢。商周時期,有關翠羽的記載出現(xiàn)在《逸周書》中,湯建國之初制定四方獻令,位于嶺南的損子、產里、百濮等國需以珠璣、玳瑁、文犀、翠羽等珍寶為獻,其中“翡翠者,所以取羽”[4]。此后,翠羽逐漸成為象征身份地位的奢侈符號,如漢成帝寵妃趙合德“飾以翠羽”的昭陽舍,簡文帝《戲作謝惠連體十三韻》中的“翡翠帷”,同昌公主出降時所用的“翡翠匣”等,皆可為證。這種奢侈裝飾得到上層階級的普遍認可后,在貴族女性間迅速風行。南朝江淹(444—505)曾作《翡翠賦》,嘆息翠鳥遭肆意采捕,只為充王公美人一己之需。唐代詩人陳子昂(661—702)也在《感遇詩》中描述當時貴族婦女對翠羽的珍視,可謂“驕愛比黃金”[5]。

兩宋時期,翠羽裝飾工藝被稱為“鋪翠”,其運用也十分廣泛。其中,女性首飾中常見的就有珍珠、翠羽制成的冠飾,如仁宗朝劉太后冊封時佩戴的“儀天冠”,便是前后垂掛珠翠十二旒。[6]“明道元年十二月庚子,詔以來年二月躬耕籍田。先請皇太后恭謝宗廟,權罷南郊之禮,其恩賞并就禮畢施行。辛丑,命直集賢院王舉正、李淑與禮官詳定籍田及皇太后謁廟儀注。禮官議:皇太后宜準皇帝袞服減二章,衣去宗彝,裳去元藻。不佩劍。龍花十六株,前后垂珠翠各十二旒,以袞衣為名。詔名其冠曰儀天。”其次,在宮室的營造上鋪翠也有所表現(xiàn),據北宋宰相曾布(1036—1107)記述,禁中修造殿室,梁柱間皆涂金翠,華麗異常。[7]除此之外,宋代士大夫也喜好在屋內擺置翠屏、翠帷,丁逢(1140—?)有詩:“翠屏窺窗故娟妙,松巒映掩相參差”。翠羽還常出現(xiàn)在祭祀迎神活動中,宋代郊廟朝會歌辭里曾多次提到“孔蓋翠旌”“羽旄翠旌”“翠旄裴回”,等等,其中“翠旌”同“翠旄”,即桿頂飾以翠羽的旗幟。彼時,這些頻繁出現(xiàn)的鋪翠裝飾依舊價值不菲,據南宋《百寶總珍集》記述,當時翠羽的價格每合可售至三千錢。[8]

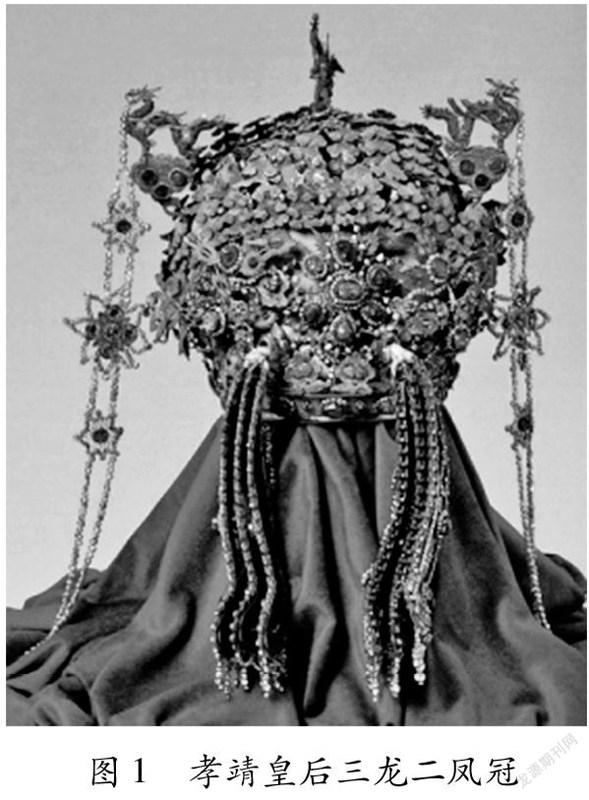

宋滅亡后,元人承襲了這種飾翠傳統(tǒng),市場上很多前朝珠翠匠人繼續(xù)為巨商富賈提供服務,《新編事文類聚啟札青錢》中載:“某人結珠鋪翠妙奪造化”[9]。到了明清兩代,“鋪翠”演變?yōu)椤包c翠”。現(xiàn)存的文物中,明萬歷年間的孝靖、孝端皇后點翠鳳冠(圖1、2)最為代表,其次故宮博物院收藏的清代點翠嵌珠寶頭簪、銀鍍金嵌珠寶點翠花簪等也都樣式各異,精美絕倫。

二、高消費浪潮下的鋪翠禁令

到唐代為止,享有翠羽裝飾權的人還是小范圍的,以統(tǒng)治階級和貴族居多,他們獲取翠羽最直接的途徑是地方獻貢或由虞官采辦,一般庶民既缺乏這樣奢侈的裝飾需求,也沒有足夠的能力購得翠羽。而宋代以后,飾翠群體發(fā)生轉變,穿戴鋪翠不再囿于少數權貴,這與當時民間高消費浪潮的興起有著巨大關聯(lián)。中國封建社會早期,統(tǒng)治者為保證耕種量,普遍實行重農抑商政策,社會生產力低下,加之自然災害頻發(fā)以及統(tǒng)治階級的橫征暴斂,多數家庭經濟基礎十分脆弱,只能維持最低的生活水準。北宋以后,廂坊制取代市坊制,空前開放商業(yè)環(huán)境為大眾原始物欲解綁,商人創(chuàng)造出多元紛繁的消費場域,早市、日市、夜市等地區(qū)交易市場不能遍數。另一方面,政府田畝政策的開放也促使民間資本持續(xù)膨脹,“財富導向”的價值觀念也向外遠播,人們越來越多地參與奢侈消費并積極尋求身份認同。漆俠先生(1923—2001)在《關于中國封建經濟制度發(fā)展階段問題》一文中提出,宋代是中國封建社會中的一大經濟高峰,此時的民間消費增長是不言而喻的。除官僚貴介以外,包括商人、地主、牙儈、手工業(yè)者在內的市民階級也參與到商業(yè)競逐的游戲中去,一大批市鎮(zhèn)消費領袖崛起,他們多蓄多藏且毫無避諱地向外炫示其財資實力。方行先生表示,宋代的士庶地主集團中出現(xiàn)了高消費浪潮,其中享受性消費劇增且成為風氣。[10]而鋪翠作為傳統(tǒng)奢侈符號,自然受到追捧,至此,市場上形成了大大小小以加工翠羽為業(yè)的翠作、翠鋪,鋪翠工藝開始走向商品化與市場化。

對統(tǒng)治者而言,這種炫耀性消費顯然過于泛濫了。從真宗開始,朝廷面向民眾陸續(xù)頒布鋪翠禁約,采買、穿戴鋪翠逐漸淪為妖冶與僭越的符號。現(xiàn)將宋史中的鋪翠禁約進行整理(表1),其一,鋪翠禁約的嚴厲程度與獎懲方式在各時期略有不同。真宗時期實行家長連坐,到了紹興五年(1135),獎懲力度加大,除實行連坐制以外,告發(fā)者賞錢三百錢,違禁者“從徒三年”,鋪翠工匠同罪。高宗后期,職官也被納入到懲罰名單中來,并且比普通民眾的懲處更為嚴重。此后這種刑罰標準得以沿用,并未有太大變動。其二,從紹興五年到咸淳八年,這類禁約幾乎貫穿南宋始終。靖康之變后,南宋朝廷偏安一隅,歷朝統(tǒng)治者多沉浸在聲色享樂之中,只知燕雀處堂,天下習安于侈靡久矣,尤其在女性外在矯飾的消費方面,民間僭奢化傾向明顯。南宋學者梁克家(1127—1187)在《淳熙三山志》中感嘆:“婦人非命婦,不敢用霞帔。非大姓,不敢戴冠、用背子。自三十年以前,風俗如此,不敢少變……三十年來,漸失等威,近歲尤甚。”[11]到了寧宗朝,更是“服食器用,殊無區(qū)別,雖屢有約束,終未盡革”[12]。可以想見,濃烈的僭奢氛圍下,南宋以前等級相對森嚴的輿服制度,此時已趨于松弛,頻頻發(fā)布的鋪翠禁約也隱現(xiàn)著統(tǒng)治者對民間消費勢力崛起的顧慮。其三,高宗朝發(fā)布的鋪翠禁約最為頻繁,強壓之下結果也并不樂觀。紹興二十三年(1153),《宋史》記載:“時去宣和未遠,婦人服飾猶集翠羽為之,近服妖也。” [13]1429當時的都城臨安,鋪翠作坊林立,光是以打造鋪翠為業(yè)的就不下數百家,他們“列之市肆,藏之篋盝”,其間通販往來、交易采購者更是多至數千。[14]8367事實上,這種普遍的僭奢行為并非一蹴而就,這與統(tǒng)治者自身的言行有直接關聯(lián)。

內藤湖南認為:“進入近世, 貴族沒落后, 君主便直接面對全體臣民, 成為全體臣民集體的公有物, 而已經不再是貴族社會的私有物了。” [15]因此,宋代以后,統(tǒng)治者言行的公眾模范性質更為凸顯。北宋建立之初,太祖提倡素樸,其“服用儉素,退朝常衣絁袴麻鞵”[16]。伴隨政權的鞏固和財政收益的持續(xù)產出,統(tǒng)治階層蠢蠢欲動,相繼沉溺于聲色之中。真宗曾鼓勵臣下以狎妓自樂,賜錢千兩供他們買取歌妓。到了徽宗,更是奉身之欲,奢蕩靡極。南宋建炎初年,高宗明知政府財政面臨嚴峻危機,仍盡最大可能效仿其父,《西湖二集》記述,高宗南渡后建宮于鳳凰山,左江右湖,“不則一日,造成宮殿,非常華麗,與汴京一樣。” [17]32時任禮部尚書的洪皓(1088—1155)質疑道:“錢塘暫都之地,而宮殿、太廟,土木皆極華侈,豈非示無中原之意乎?”[17]29紹興二十七年(1157),殿試狀元王十朋(1112—1171)更以“攬權”中興為對,直指皇帝自身過失:“嘗有鋪翠之禁,而以翠羽為首飾者自若,是豈法令不可禁乎?……愿陛下正身以為本,任賢以為助,博采兼聽以收其效。”[18]同年三月,高宗為昭示其禁翠決心做出了一些表率,他將交趾進獻的六百尾翠羽全部焚于通衢并宣稱宮廷內外一律禁翠,[19]“太上皇帝紹興二十七年手詔:朕惟崇尚儉素,實帝王之先務,祖宗之盛德,比年以來,中外服飾過為侈靡,雖累行禁止,終未盡革。朕躬行敦樸,以先天下,近外國所貢翠羽六百馀只,可令焚之通衢,以視百姓。” 原定于七月為帝后慶生籌辦的“鋪翠金花”也改用藥玉葉、漆金紙代替。[20]然而這些舉措還只是展示性的,實際上每至宮中排辦諸如上元、七夕、大小節(jié)夜一類的重要御宴,依舊奢侈頻仍,“玉器珠翠花朵、犀象博戲之具,銷金斗葉諸色戲弄之物”無不備具。[21]統(tǒng)治者的言行不一,加之各階層上行下效,鋪翠禁令便難以施行。

據《宋史紀事本末》載:“秦檜擅政以來,屏塞人言,蔽上耳目,一時獻言者恐觸忌諱。僅論銷金鋪翠,乞禁鹿胎冠子之類,以塞責而已故。” [22]也就是說,由于高宗時期秦檜等人的一言堂,臣僚們只好借“銷金鋪翠”等瑣事做做幌子,以避官場忌諱,在此語境下頒布的禁約,其分量也勢必有所削弱。除此之外,朝廷內部吏治腐敗、官商勾結也是禁令收效甚微的重要原因。商人和地主通過買官、賄賂等手段獲得官方庇護,而官僚也廣占隴畝、參與投機,此三者互為后盾,構成了一個相當穩(wěn)固的“致富圈”。因此,即便有巨賈兼并之家犯下禁忌,只要善于疏通,負責監(jiān)管的守臣們也極有可能對這種無關痛癢的僭越加以包涵。

三、女性矯飾欲求與飾翠風尚

宋代女性作為家庭消費的重要代理者,熱衷攀比、崇尚僭奢的傾向十分鮮明,在飾品消費方面也常常花費巨萬,其中鋪翠便是極具代表性的女性奢侈飾品之一。北宋名相王珪(1019—1085)在《華陽集》中贊揚某仕宦女子狄氏不嗜奢侈,“終身無珠翠之玩”[23],強調狄氏簡樸的同時,也反襯出宋代女性飾翠的普遍。參與鋪翠消費的女性群體多是士庶地主階級,她們點翠鈿、簪翠釵、戴翠冠、穿翠襦,以此彰示家庭財富的多寡。南宋士人李處全(1134—1189)感嘆女子飾翠心切:“誰將翡翠,閑屑黃金攄巧思。綴就花鈿,飛上秋云入鬢蟬”[24]。《燕翼詒謀錄》也記載:“舊制,婦人冠以漆紗為之,而加以飾金銀、珠翠、采色裝花”[25]。除了常見的珠翠釵冠,市場上還有一種用翠羽制成的面飾,稱“翠鈿”,也十分別致,此三者在價值上以翠冠為最佳,翠釵次之,翠鈿則因用料極少而相對低廉。另外,宋人還將翠羽搭配銷金刺繡,制成各色服飾,諸如宋詩中“小婦服翡翠”“翡翠衣裳白玉人”“翠襦繡羅裳”等。徽宗宣和末年,開封的婦女們個個“膏沐芳香,花鞾弓履,窮極金翠”,她們愛以翠羽為飾,常常僅是一襪一領,便可耗費數千。[26]然而,宋代女性之所以熱衷于鋪翠加身,不計成本、罔顧禁法地追求奢華之美,其背后有著具體的文化動因。

首先,南宋以后的士大夫群體對程朱理學極力追捧,致使宋代女子無論在道德上還是身體上,都遭受更為嚴苛的束縛,女性的生存空間趨于狹窄。盡管當時已經出現(xiàn)了在街市交易中嶄露頭角的女性商人,但大多數婦人的活動范圍仍舊囿限于高閣,她們將注意力轉嫁至對外在美的過分關注上,通過繁縟甚至夸張的裝扮來營造嬌弱之感,從而取悅男性,滿足其世俗化的審美需求。在《繡櫳曉鏡圖》(圖3)、《觀燈圖》(圖4)等宋代仕女圖中可以清晰窺見婦女們對于這些頭面矯飾的倚重。

其次,皇室命婦與民間妓女對鋪翠的熱衷起到了消費示范作用。開寶五年七月(972),永慶公主著鋪翠襦裙入宮,因為過于奢華,太祖令其“自今勿復為此飾”。[27]卷13:286真宗時期,宮中仍時興以翡翠為服玩,皇帝常下詔命人從南越采買[27]卷105:2444-2445。按照輿服規(guī)定,宋代皇后也是“常服龍鳳珠翠冠、霞帔”[14]輿服4,皇后服:“皇后之服,唐制有三等:一日袆衣,朝會服之;二曰鞠衣,親蠶服之;三日禮衣,晏見服之。國朝存其名,常服龍鳳珠翠冠、霞帔。” ,對照仁宗、欽宗、高宗時期的三位皇后畫像(圖5、6、7),人物所佩戴的鳳冠便是以金勝、珠翠等物制成。對此,貴族階級紛紛效仿,其中諸王納妃的定禮就包括“真珠翠毛玉釵朵各二副……真珠翠毛玉釵朵各三副”[13]2735。官紳之家也皆以銷金珠翠相尚,據米芾(1051—1107)《西園雅集圖記》中的描述,集會上王詵家的女奴即“云鬟翠飾侍立,自然富貴風韻”[28]“后有女奴,云鬟翠飾侍立,自然富貴風韻,乃晉卿之家姬也。” 。很快,鋪翠時尚風行,成為奢靡消費中不可或缺的部分。然而皇室命婦與一般庶女的距離還太過遙遠,那些游走于勾欄瓦肆的妓女們則為大眾提供了直接效仿的依據。她們想要在公共意識中博得關注,除自身才藝外,常常還需以色娛人,在鋪翠這種時尚矯飾消費上,她們自然樂于一擲千金。《夢梁錄》中描述妓女的奢華服冠:“帶珠翠朵玉冠兒,銷金衫兒,裙兒……”[29]卷2:23。社會風氣層層浸染下,普通人家的婦女也不甘落后,每至節(jié)慶,街上游藝活動不斷,婦女們?yōu)闋帩l(fā)鬢間皆簇帶鋪翠冠兒,待到夜闌燈罷,路上竟已遺簪墮珥,珠翠縱橫,有掃街者沿路撿拾,“往往得之,可謂奢之極矣”[30]。

除此之外,宋代還盛行重財厚嫁之風,不論是女方嫁妝,還是男方聘禮,都少不了鋪翠這樣的奢侈飾品。《武林舊事》記載,宋代公主下降時所備的房奩中就有“真珠翠領四時衣服”[31]。除此之外,一般士庶人家的婚姻嫁娶也往往是議婚先議財,男女雙方議親時,由男方出具定帖,其上需寫明聘禮數目,女方回帖時也要列清嫁妝明細。《夢粱錄》卷二十“嫁娶”中富貴之家羅列的定禮中就包括“珠翠”一項。[29]卷20:304另一方面,男方的聘禮中 “珠翠特髻、珠翠團冠、珠翠排環(huán)”等金銀鋪翠首飾也置辦的相當齊全。[29]卷20:304“且論聘禮,富貴之家當備三金送之,則金釧、金鐲、金帔墜者是也。若鋪席宅舍,或無金器,以銀鍍代之。否則貧富不同,亦從其便,此無定法耳。更言士宦,亦送銷金大袖,黃羅銷金裙,緞紅長裙,或紅素羅大袖緞亦得。珠翠特髻,珠翠團冠,四時冠花,珠翠排環(huán)等首飾,及上細雜色彩緞匹帛,加以花茶果物、團圓餅、羊酒等物。”

結 語

鋪翠作為傳統(tǒng)奢侈符號,在宋代出現(xiàn)大流行趨勢,民間飾翠不再受等級制約,只要具備相當的財資,穿戴鋪翠便不在話下。這種“財富導向”的新型消費秩序既是商業(yè)環(huán)境開放的產物,也是民間高消費浪潮下的累積式結果。即使統(tǒng)治者屢發(fā)鋪翠禁約,試圖強加干預,但崇奢風氣已無可逆轉,許多巨賈兼并之家依舊公開飾翠。這場大規(guī)模消費僭越中,宋代女性扮演著重要角色,狹窄的生存空間加深了她們對外在矯飾的倚重,從皇室命婦到士庶女子,再到瓦肆妓女,無一例外地參與到鋪翠裝飾的時尚踐行之中。

參考文獻:

[1] 史浩.梳妝八篇[Z]//宋集珍本叢刊( 第 43 冊),北京:線裝書局,2004:260.

[2] 郭璞.爾雅:卷下(第17篇)[M].四部叢刊經部,鐵琴銅劍樓藏宋刊本.

[3] 陶宗儀.說郛三種(卷15)[M].上海:上海古籍出版社,2012:288.

[4] 業(yè)書集成初編:逸周書三(卷七,影印版) [M].北京:商務印書館,1937:253-255.

[5] 陳夢雷,蔣廷錫.欽定古今圖書集成·博物匯編·禽蟲典(卷46,翡翠部藝文二)[M].北京:線裝書局,2016.

[6] 馬端臨.文獻通考·王禮考九(卷114)[M].北京:中華書局,2006:1032.

[7] 全宋筆記(第八冊) :卷9[M].鄭州:大象出版社, 2003:255.

[8] 柳營鄉(xiāng).百寶總珍集[M].臺南:莊嚴文化事業(yè)有限公司,1995:804-805.

[9] 新編事文類要啟札青錢(續(xù)集卷9)[M].泰定元年(1324年)重刻本.

[10] 方行.中國封建地租與商品經濟[J],中國經濟史研究,2002(02).

[11] 梁克家.淳熙三山志·土俗類二(卷40)[M].福州:海風出版社,2000:639.

[12] 潛說友.咸淳臨安志·詔令2·禁侈靡(卷41)[M].《宋元方志叢刊》本,北京:中華書局,1990:3729.

[13] 脫脫.宋史(卷65)[M].北京:中華書局,1994:1429.

[14] 徐松.宋會要輯稿[M].北京:中華書局,1957.

[15] 內藤湖南.中國史通論[M].夏應元,錢婉約,譯.北京:九州出版社,2018:361-373.

[16] 江少虞.宋朝事實類苑(卷1)[M].上海:上海古籍出版社,1993:210.

[17] 周清原.西湖二集(上冊,宋高宗偏安耽逸豫)[M].中國文學珍本叢書(貝葉山房張氏藏版)第一輯,第34種.

[18] 王十朋.王十朋全集[M].上海:上海古籍出版社,1998:574.

[19] 李攸.宋朝事實(卷13)[M].北京:商務印書館,1935:215.

[20] 李心傳.建炎以來系年要錄(卷177)[M].北京:中華書局,2013:3392.

[21] 孟元老.東京夢華錄 (外四種) [M].臺北:古亭書屋, 1975:383.

[22] 陳邦瞻.宋史紀事本末(卷19)[M].北京:中華書局,1977:804.

[23] 王珪.華陽集[M]//影印文淵閣四庫全書.臺北:臺灣商務印書館股份有限公司,1986.

[24] 吳芾湖山集(卷10)[M].影印文淵閣四庫全書本.臺北:臺灣商務印書館股份有限公司,1986.

[25] 王栐.燕翼詒謀錄(卷4)[M].北京:中華書局,1981:35.

[26] 袁褧.楓窗小牘[M].上海:上海古籍出版社,2001:4760.

[27] 李燾.續(xù)資治通鑒長編(卷13)[M].北京:中華書局, 1985:286.

[28] 曾棗莊,劉琳.全宋文(第121冊)[M].上海:上海辭書出版社;合肥:安徽教育出版社,2006:41-42.

[29] 吳自牧.夢梁錄[M].張社國,符均,校注.西安:三秦出版社,2004.

[30] 田汝成.西湖游覽志余[M].北京:中華書局,1958:57.

[31] 周密.武林舊事[M].李小龍,趙銳,評注.北京:中華書局,2007:40.

(責任編輯:楊 飛 涂 艷)

作者簡介:王希俊,中南大學建筑與藝術學院教授,研究方向:書法、藝術管理。

謝純玉,中南大學建筑與藝術學院碩士研究生,研究方向:藝術管理。時尚與僭越:宋代禁奢令中的鋪翠裝飾